今回は国語の記事。説明文の印つけについての記事です。

印つけをすすめる理由

印つけの利点としては、まず文章を読む時の集中力が増します。

↓鉛筆を握って、文章を追ってゆく、この姿勢がいちばん集中できる姿勢です。

↓崩れた姿勢とは歴然たる差が出ます。

また「問われそうなところをあらかじめ印つけしておく」ことによって、後で解く時の助けになります。

この場合では、初読の時、(比喩)の部分をあらかじめマークをしておくことによって、後で「〇〇くんの性格をたとえて表現している部分を答えよ」と問われた時に、即答できます。

「印つけ」とは問われそうなところを事前チェックすることによって、解く時間を短縮することができる効果があるのです。そしてそのぶん余った時間を記述作成などの大仕事にまわすことができるのです。

首都圏入試の国語の典型的な出題パターンは、50分で長文2題(合わせて7000字弱、物語文と説明文の組み合せが多い)という形式です。これを約15分で読み、残り35分程度で解くことが求められます。何度も読み直したり、本文を探し回ったりする時間はない。「印つけ」をしながら、効率よく処理していきましょう。

説明的文章の印つけ

Q&A構文をつないでいこう!

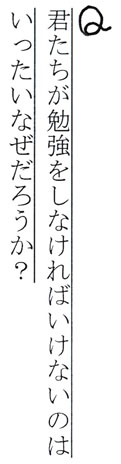

①序盤にある問いかけ文は「問題提起」を表します。→Qと印つけして線をひいておこう。

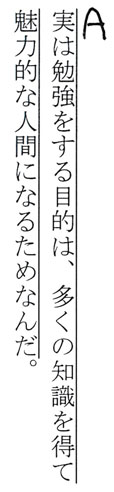

②この問いかけの答えは何か?意識しながら読み進めること。漫然と読まず、目的意識を持って読むようにしましょう。答えが見つかったら、そこが「文章の要点」になる場合が多い。→ Aと印つけして線をひいておこう。

「〜とは」はキーワードの定義を表す。

「Aとは○○である」とあったら、「A」は文中のキーワードとなる場合があるので、○で囲っておきましょう。「〇〇である」はその定義なので、線を引いておきましょう。

具体例と意見部の読み分け

具体例の部分と、筆者の意見やまとめの部分のどちらが大事か、わかりますか?そう、意見やまとめの部分ですね。意見やまとめこそ筆者が本当に言いたいことで、それを読者にわかりやすく伝えるために、具体例を書いているだけなのです。

- 具体例の部分の印つけ→( )でくくっておく。具体例はざ〜っと読むだけでいい。精読不要。

- 意見・まとめ→具体例の前か後にある。こちらが本当に伝えたいことなので、線を引きながら精読すること。

このように、大事なところは精読し、具体例などはざ〜っと流し読む「緩急をつけた読み方」が大切です。

( )の具体例の部分は流して読んで、その直後の意見部(まとめ)は線を引きながらしっかり読むこと。

また意見・まとめは、似たような内容で何度も繰り返し出てきます。「大事なことだから2回言いました」というやつです。同じ主張が何度も言い換えられて出てきますので、そのたび線を引いておきましょう。

日本語は文末に注意!文末の「強調語」をチェック!

日本語は、英語と違って述語の支配力の強い言葉です。(主語は軽視され、省略されるケースも多い) 文末に使われる「強調語」に注目することによって、筆者の伝えたいことを把握することができます。

- 〜だと考える。〜だと思う。〜すべきだ。〜が大切だ。〜が大事だ。〜が重要だ。〜が必要だ。〜しなければいけない。

- 反語表現 〜ことがあるのだろうか。(いや、ない)

このような文末の強調表現には、筆者の強い主張が盛り込まれています。見つけたら必ず線を引いておきましょう。

逆接「しかし、だが」の後に、要点が述べられる!

接続語はいちいち全てチェックする必要はありません。大事なものだけ印つけしていきましょう。特に大事なのは逆接の接続語(しかし、だが、ところが、けれども・・)です。日本語は逆接の後に本当に言いたいことが書かれる傾向があります。

この場合、伝えたいのはしかしの後の部分です。しかしは○などで囲っておいて、その後の部分に線を引いておきましょう。

譲歩構文でも逆接の後が大事

「たしかにA、しかしB」という形の文を譲歩構文といいます。

たしかにA(譲歩、他の意見も認めつつ)

↓

しかしB(筆者の主張)

この場合も伝えたいのはしかしの後のBの部分です。しかしは○などで囲っておいて、その後の部分に線を引いておきましょう。

「たしかにA」の部分では、一般論(世間一般で広まる考え)が語られ、「しかしB」の部分では、それに反する筆者の意見・主張が語られる場合が多いです。 このように、「一般論」と「筆者の意見」を対立させながら論じていく文章も多いですね。

「このように、つまり・・まとめ言葉」を見逃すな!

「まとめ言葉」が出てきたら、○などで囲っておいて、その後の部分に線を引いておきましょう。主な「まとめ言葉」を挙げていきます。

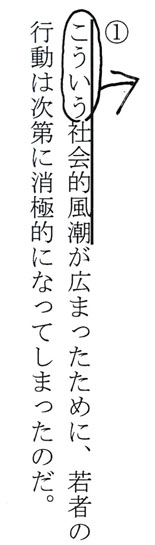

①このように

「このように」が終盤段落に出てきたら、文章全体をまとめてる段落だとも考えられます。

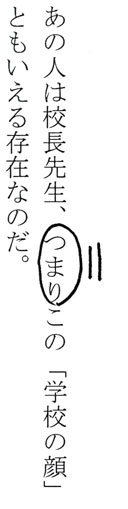

②つまり、すなわち、要するに・・

これらも終盤段落に出てきたら、文章全体をまとめてると考えられます。これら「換言の接続語」は前の部分と=であることも知っておきましょう。

「つまり」が出てきたら、前後を=で結ぶことも文脈把握には有効です。

③いずれにせよ、ともかく・・

これらはいったん別のものにそれていた話を、再度「本論」に戻す時に使われる言葉。終盤段落に出てきたら、文章全体をまとめてる段落だとも考えられます。

傍線の中の指示語は見つけておく!

指示内容を問う問題も頻出です。

↑このように指示語に傍線が引かれている場合(問いになってる場合)は、ほぼ間違いなく該当箇所の指示内容を問う問題が出題されます。

初読の際に、指示内容を説明している部分を見つけて繋いでおこう。

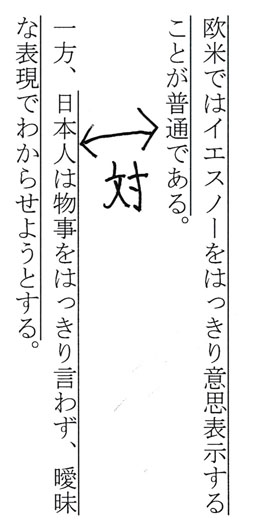

対比構文は頻出

2つの項目を対比させながら、違いを明らかにする文章を対比構文といいます。説明的文章の定番ですね。線を引いた上で、⇆で繋いでおきましょう。

「過去⇆現在」、「日本⇆西洋」、「一般論⇆筆者の意見」などが対比される場合が多いです。また2つの項目のうち、「筆者がどちらの立場に立つのか」を把握しておくことも大切です。

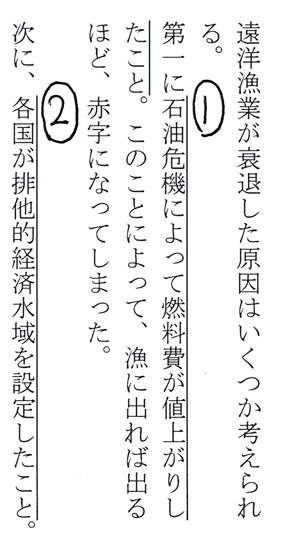

列挙構文は数字をふっておく

ポイントとなる部分をいくつか列挙しながら説明していく文章があります。これを「列挙構文」といいますが、出てくる順に①、②・・と数字をふって整理しておきましょう。

コメント