★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

今回は歴史の復習⑴です。原始〜鎌倉まで一気にやりますので、けっこう大変です。歴史が苦手な子の特徴として、

- 用語を正確に覚えていない。(漢字で書けない。藤原と菅原がごちゃごちゃとか)

- 時代を混同している。

・・などが考えられます。今回は、この①、②の克服を目指していきましょう!とにかく歴史はセットや対にして覚えるのがいいでしょう。

鎌倉時代・・・幕府政治のはじまり

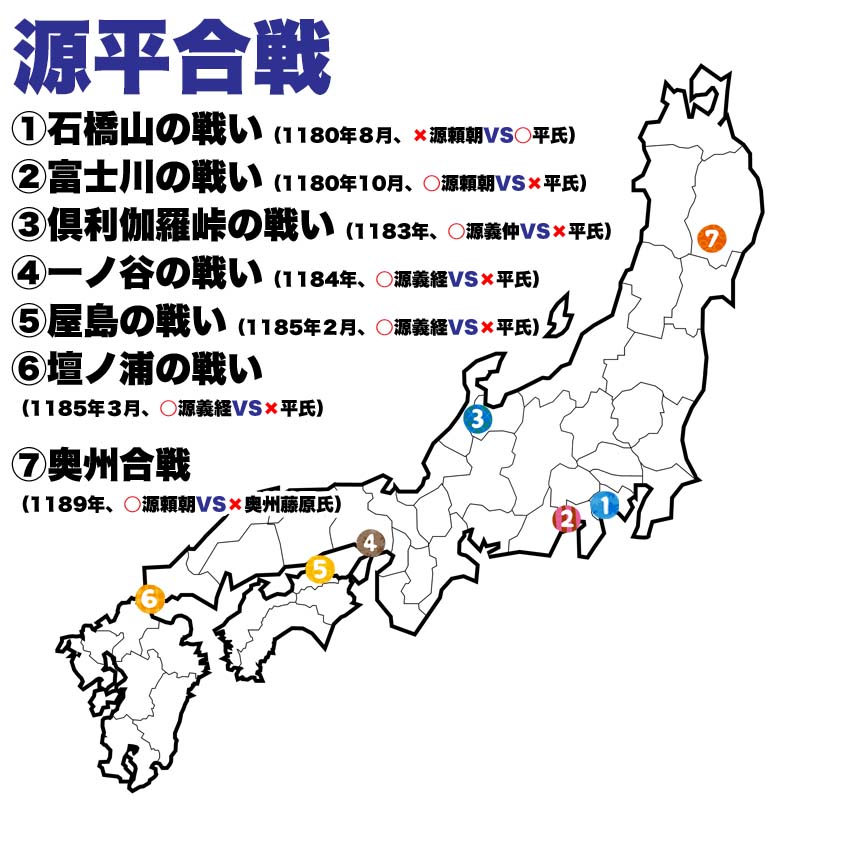

鎌倉時代の成立時期は1192年に源頼朝が征夷大将軍に任ぜられた時とするのが主流でした。現在は1185年に源頼朝が全国に守護・地頭の設置を認めさせた時からとする説も出てきています。

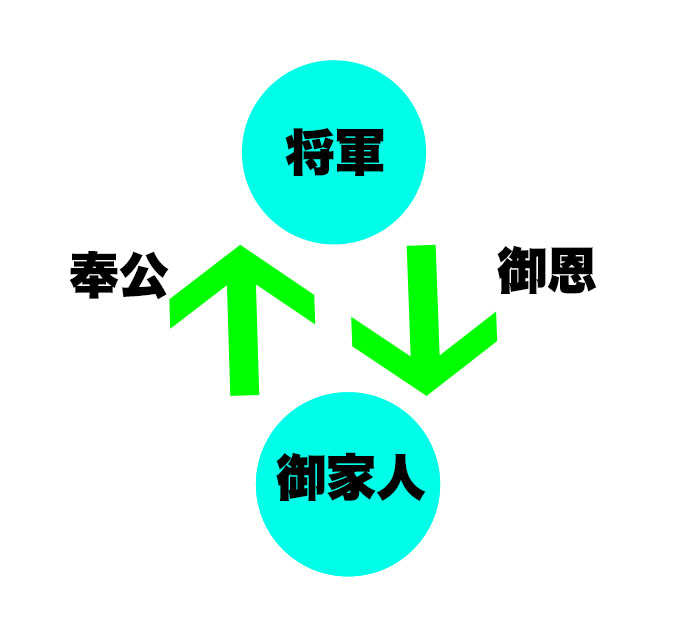

鎌倉時代の秩序維持の原理として、封建制度は押さえたいところです。現在のサラリーマンと似ていて、ギヴ&テイクの契約関係にあります。御家人は命がけで幕府のために戦い(奉公)、それに対して将軍は領地を保証(御恩)します。

このタテの関係が破綻した時、御家人は幕府を見放すことになります。それが現実化したのが元寇後の動きです。命がけで元を撃退したものの、対外戦争のため幕府には分配する領地がなく、恩賞が不足します。不満を抱いた御家人たちの中から、次第に討幕勢力が生まれていくのです。

めじろ

めじろ元寇の後に、御家人が幕府に不満を抱いたって話、聞いたことあるよね?

たしか恩賞が少なかったからだよね。「御恩と奉公」の仕組みが崩れたんだね。

幕府の仕組みとしては、執権(将軍補佐)が重要です。頼朝の妻の一族である北条氏が世襲しました。この補佐役は3つの幕府で全て名称が違うため、問われやすいところです。

鎌倉時代の原理として、ヨコの動きも押さえておきたいところです。これは東西二重支配のこと。東に幕府あれば、西に朝廷あり。鎌倉時代にはまだまだ強力な西方政権として、京都朝廷が君臨していました。

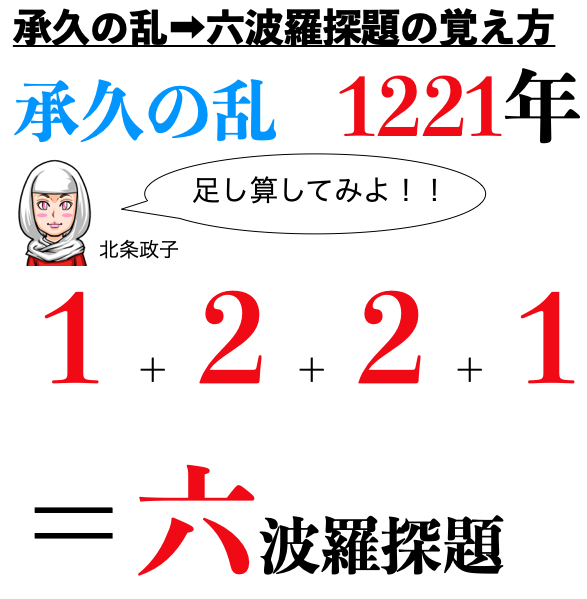

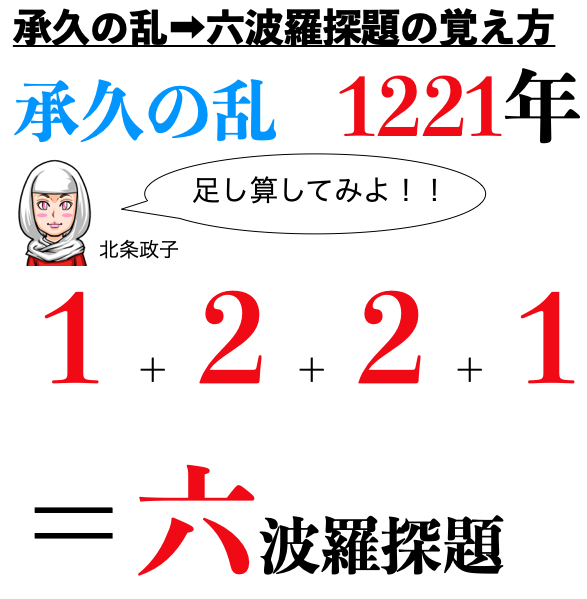

この東西対決が爆発したのが1221年の承久の乱です。北条義時追討の大号令を出した後鳥羽上皇に対して、北条政子の名演説に鼓舞された幕府軍は怯むことなく戦い、哀れ上皇は隠岐配流の憂き目に遭いました。

以後、京都には朝廷監視のために六波羅探題が置かれることになります。

また1232年の御成敗式目の制定も、二重支配と関係しています。農村では朝廷側の「荘園領主」と、幕府側の「地頭」による土地をめぐるトラブルや訴訟が多発していたのです。御成敗式目は土地や財産に関しての規定も多く含まれていました。

幕府の執権の中で覚えるのは3人です。2代義時(政子の弟、泰時の父)、3代泰時、8代時宗です。「よし、やすむね」にすべて「+時」をつける、と覚えます。

コメント