甲府盆地の地形

盆地とは

今回は盆地のくらしを学習します。盆地とは周りを高い山でかこまれた平地のことです。

甲府という地名はかつての甲斐国の中心として栄えた町であることを物語ります。

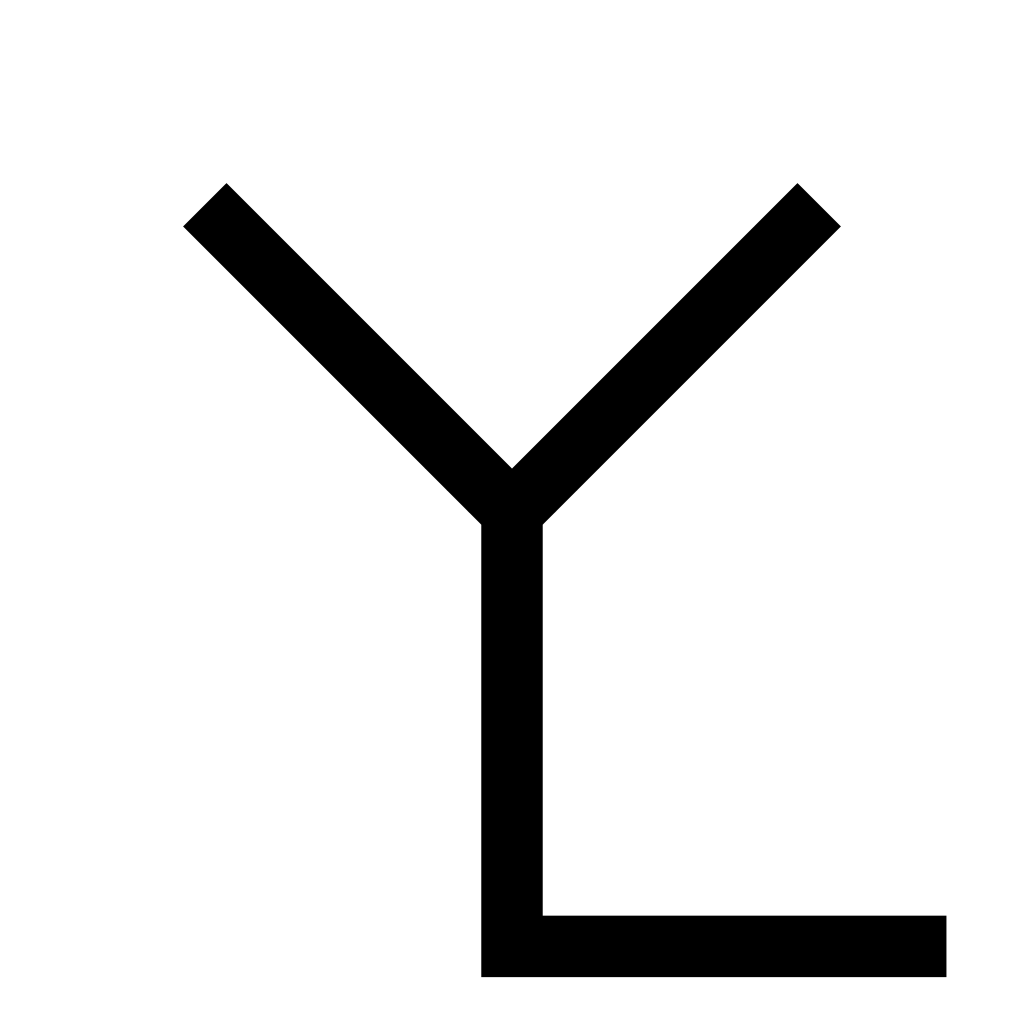

扇を広げたような形の扇状地

今回は盆地に多い地形として、扇状地を学習しました。下のイラストは、暑い時にパタパタあおぐものです。名前は扇子(せんす)といいます。

扇状地とは扇子に似た地形なんです。確かに、扇子を逆さまにするとこうなりますね。

出典:en:user:Mikenorton, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

甲府盆地を流れる川

甲府盆地を流れる川を富士川といいます。読み方は「ふじかわ」と読みます。

富士川は流れがはげしいことで知られ、「日本三大急流」と呼ばれています。

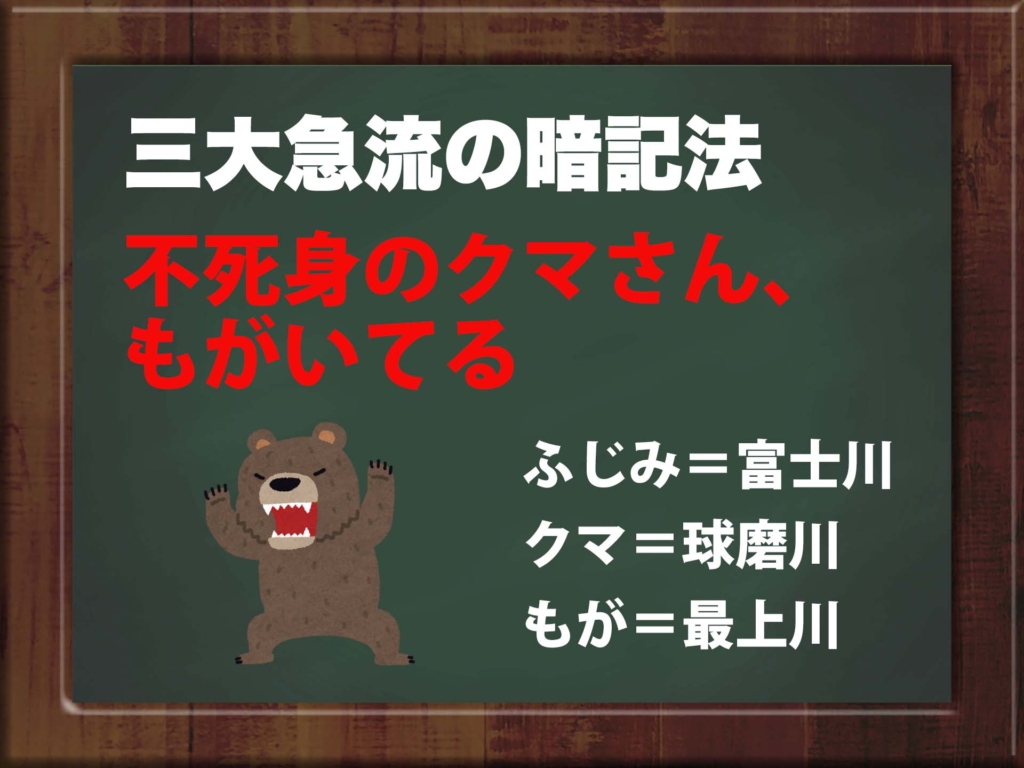

めじろ

めじろ日本の三大急流を覚えましょう

- 最上川(山形県)

- 富士川(長野県➡︎山梨県➡︎静岡県)

- 球磨(くま)川(熊本県)

外国の川と比べて、日本の川の特徴を覚えておきましょう。

日本の川は、流れが急で(長さが)短い。

甲府盆地の気候

少ない降水量

さて質問です。盆地って雨は多いと思う?少ないと思う?今まで習ったことから考えてごらん

う〜ん、少ないと思う

なんでかな?

雨雲を運んでくる季節風を、山がさえぎるから?

その通り!

・・・とスッと繋がってくれればしめたものです。

また盆地って、山の中ですから、当然海はないわけです。すると気温差が大きい土地になります。

つまり盆地は夏は暑く、冬は寒い!また昼は暑く、夜は寒い!

なんでそうなるの?

プールに入る時、プールに入る前って寒いよね?

うん。ブルブル震えるよ。

でも、いったんプールに入っちゃうと、水の中の方があったかいよね?

そういえばそうね。なんでだろ?

⇨水(海)は陸よりもあたたまりにくく、さめにくい性質があるから。

盆地は海から遠く離れているため、夏と冬や昼と夜の気温差が大きくなりやすいのです。夏は暑く、冬は寒い!なんて最悪ですよね。

甲府盆地の農業

さかんだった養蚕業

盆地はじゃあ本当に最悪なのかというと、そうじゃない。当然プラス面もあるわけです。

扇状地では、どんな作物が栽培されているでしょうか?

むかしはくわ(カイコのエサになるから)でした。蚕(かいこ)のまゆから、絹製品の元になる生糸を作りました。蚕を飼って、まゆを生産する産業を養蚕(ようさん)業といいます。

しかし現代は化学せんいの広まりによって、生糸は売れなくなってしまい、製糸業はおとろえてしまいました。

くだものづくりが中心に

扇状地では今は果物づくりが中心です。

扇状地の特色として「水はけが良い」ということを覚えておきましょう。水はけとは、水を地下に吸い込む力が強いということです。こういう土地の方が果物作りには適しているそうですね。

なんで?

もちろん果物だって植物だから、水は必要なんですけど、多すぎてもいけないそうです。水が少なめの土地の方が、果物は必死に栄養をため込もうとします。すると養分や甘みの多い果実ができるそうですね。

なるほど。果物の本気を引き出すんだね!

また昼と夜の寒暖差の大きさも果物作りにプラスになります。

くだものは昼間に太陽の光を受けて活動してるんだ。

光合成のことかな?

そう。そこで養分を作る。ところが夜に気温が高いと活動し続けてしまうので、その養分を消耗してしまうんだ。

そうなんだ。

盆地は夜はグッと気温が下がります。すると昼にたくわえた養分があまり使われず、実にたっぷりたくわえられるんだ。

なるほど。それで甘みがたくわえられるんだ。

くだものづくりのさかんなところは?

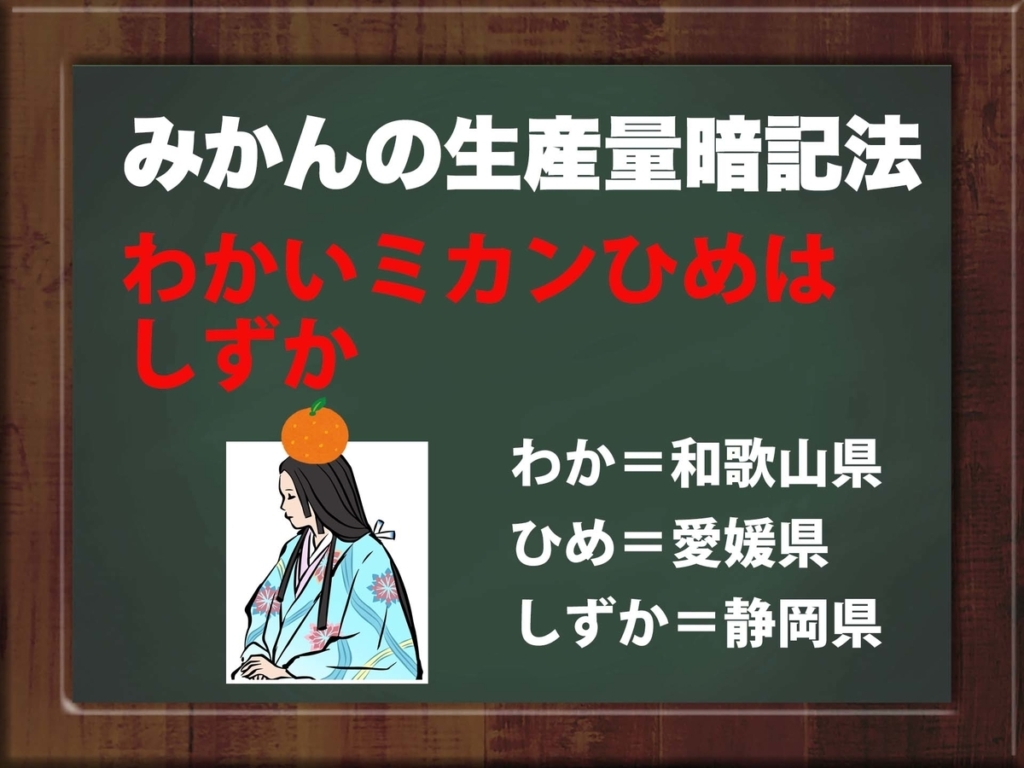

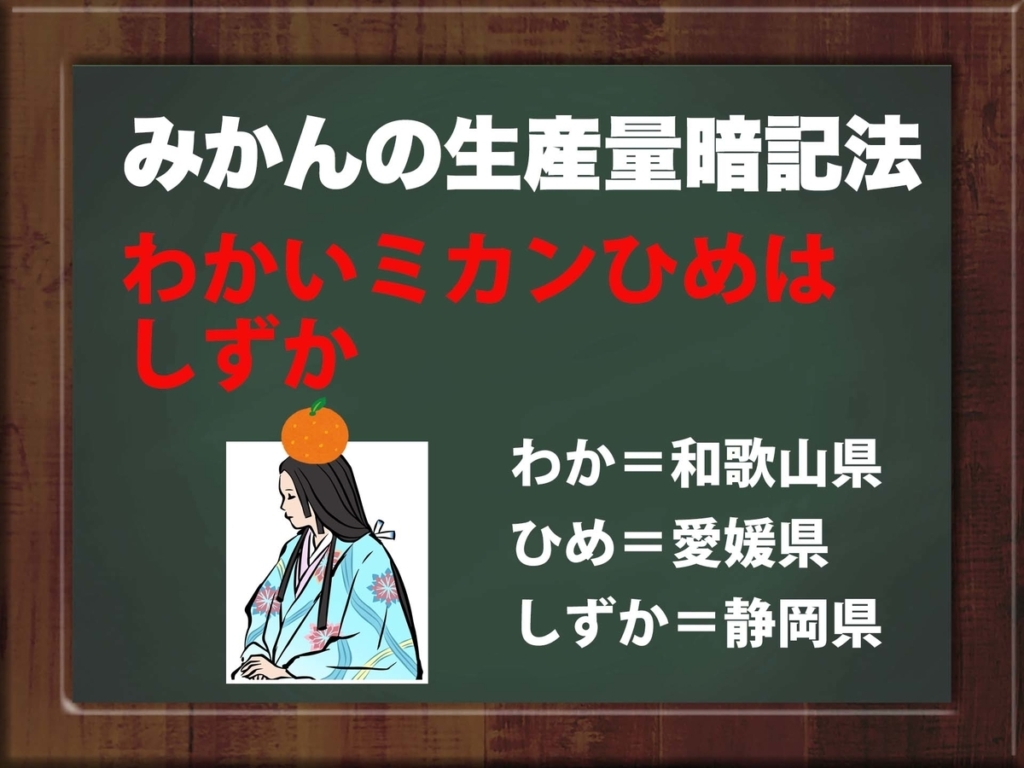

みかん

和歌山県、愛媛県、静岡県などあたたかい気候で栽培がさかんです。

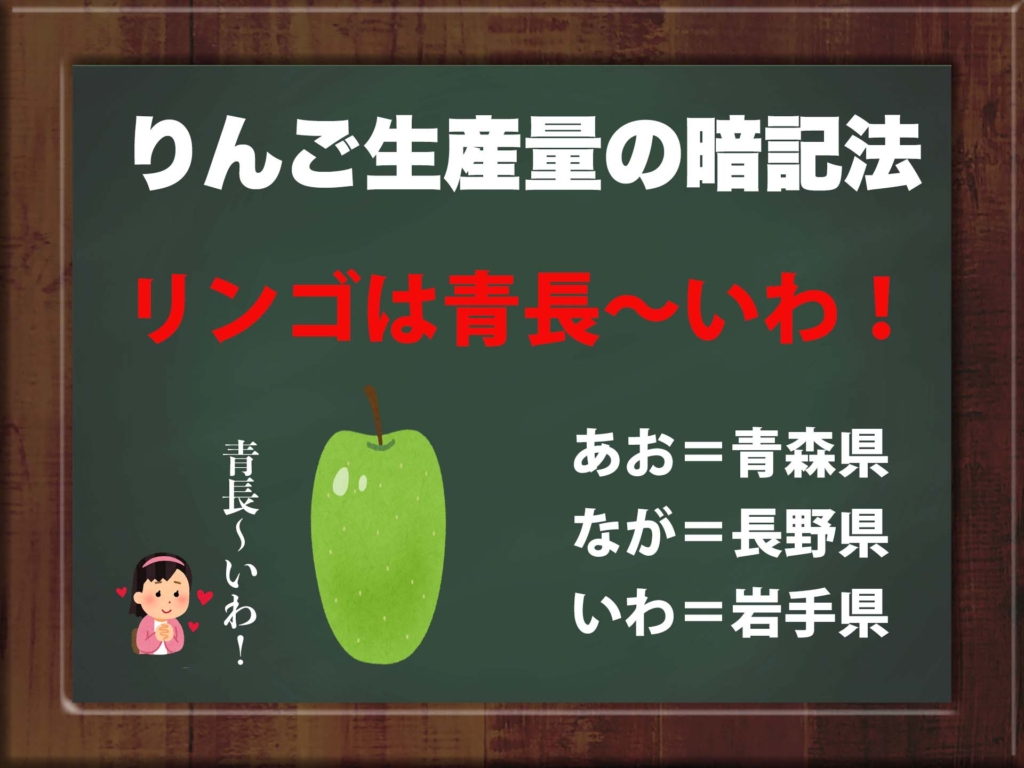

りんご

年平均6℃〜14℃ほどのすずしい気候に適しています。青森県や、標高の高い長野県などで栽培がさかんです。

おうとう(さくらんぼ)

おうとうは山形県がダントツで全国の70%以上を生産しています。

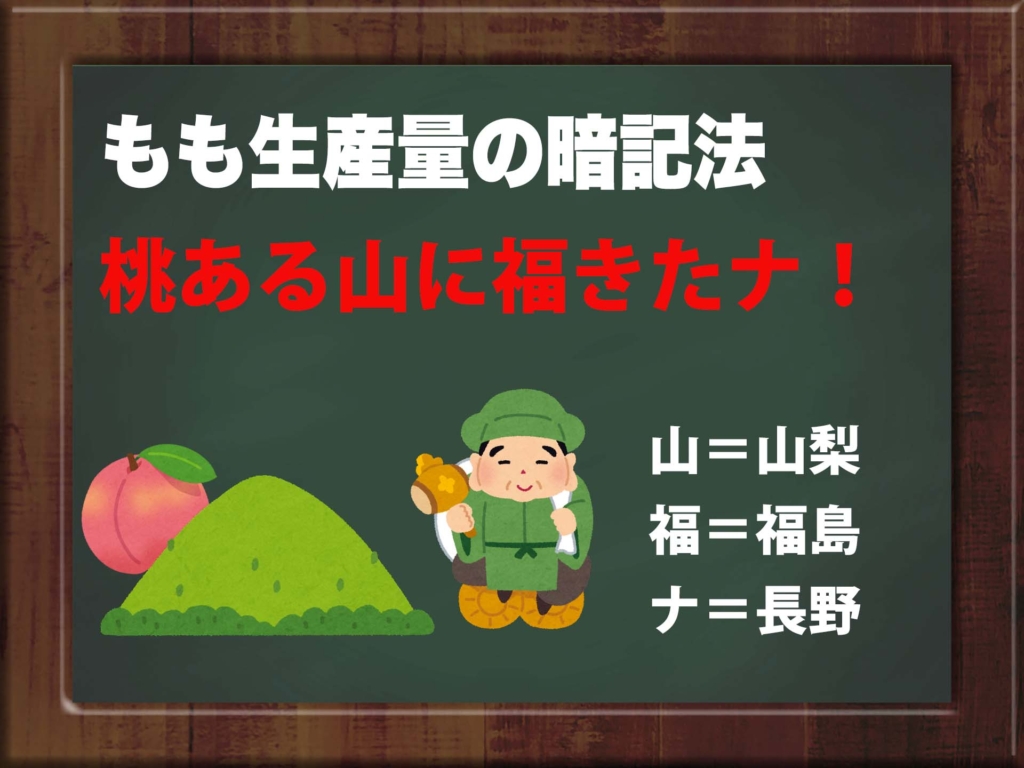

もも

山梨県、福島県、長野県で栽培がさかんです。

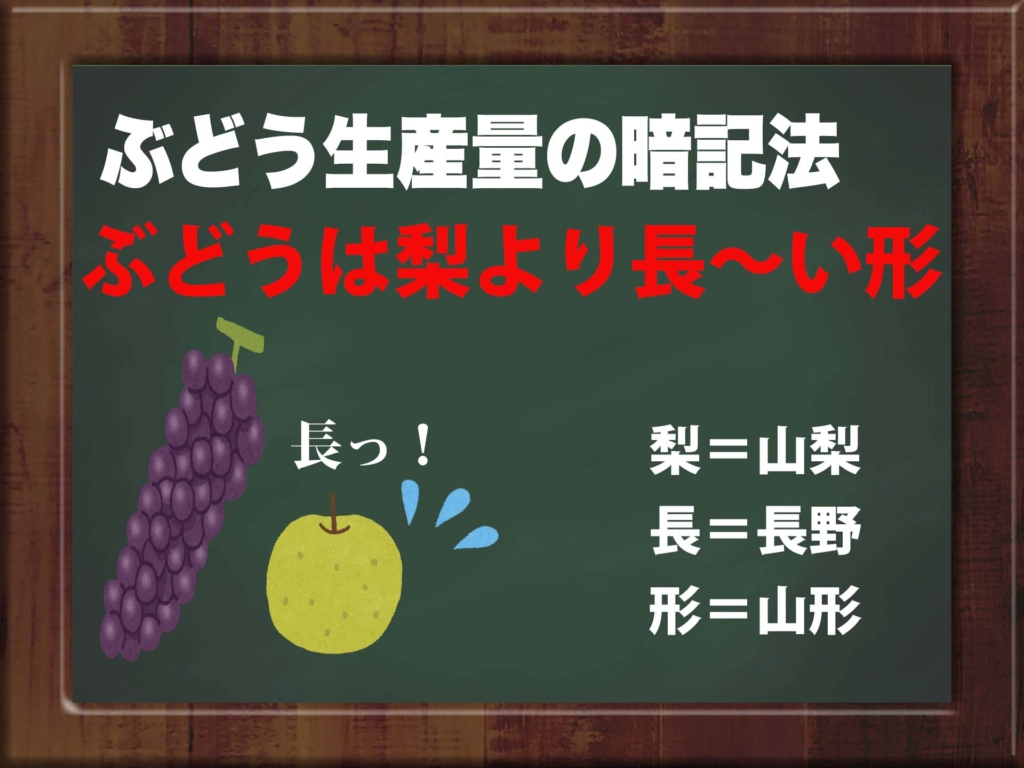

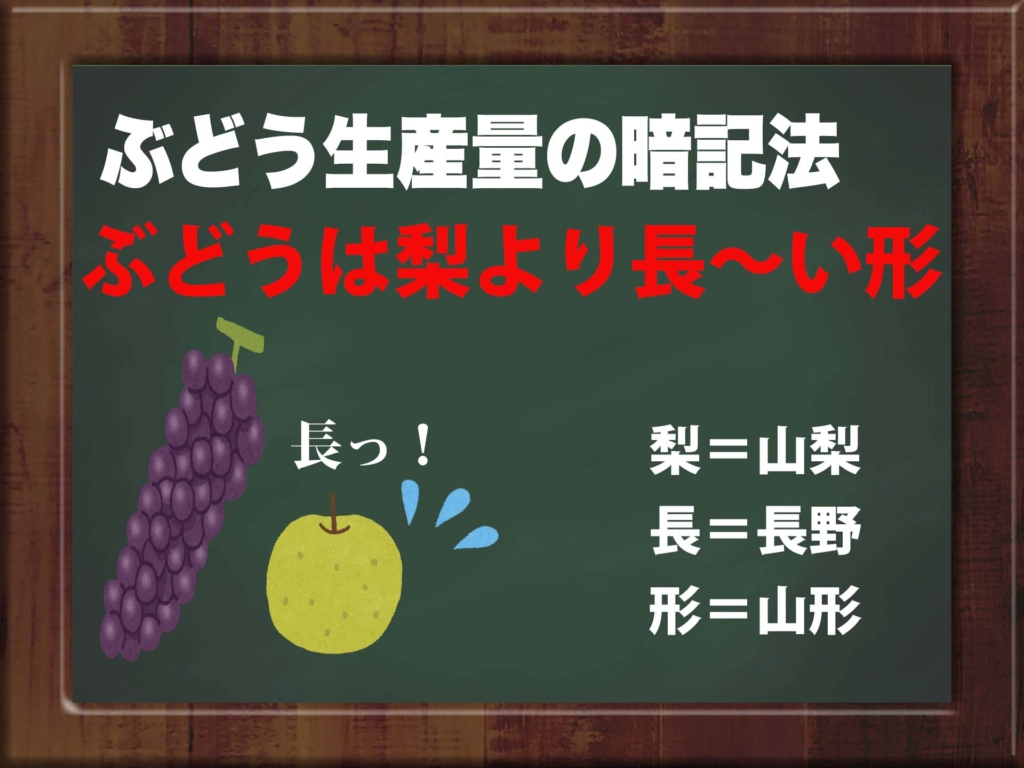

ぶどう

山梨県、長野県、山形県で栽培がさかんです。

コメント