ウフィツィ美術館

ウフィツィとは「オフィス」の意味です。元々はコジモ一世が「行政機関」としてジョルジョ・ヴァザーリにつくらせたものです。

のちにコジモの息子のフランチェスコ一世が、メディチ家所有の美術作品を収めるギャラリーを設置しました。それが今日の世界的美術館の元となったわけです。

天才芸術家たちがお出迎えしてくれます。ジョット。ルネッサンスの先駆けとなり、西洋近代絵画の扉を開いた人物です。

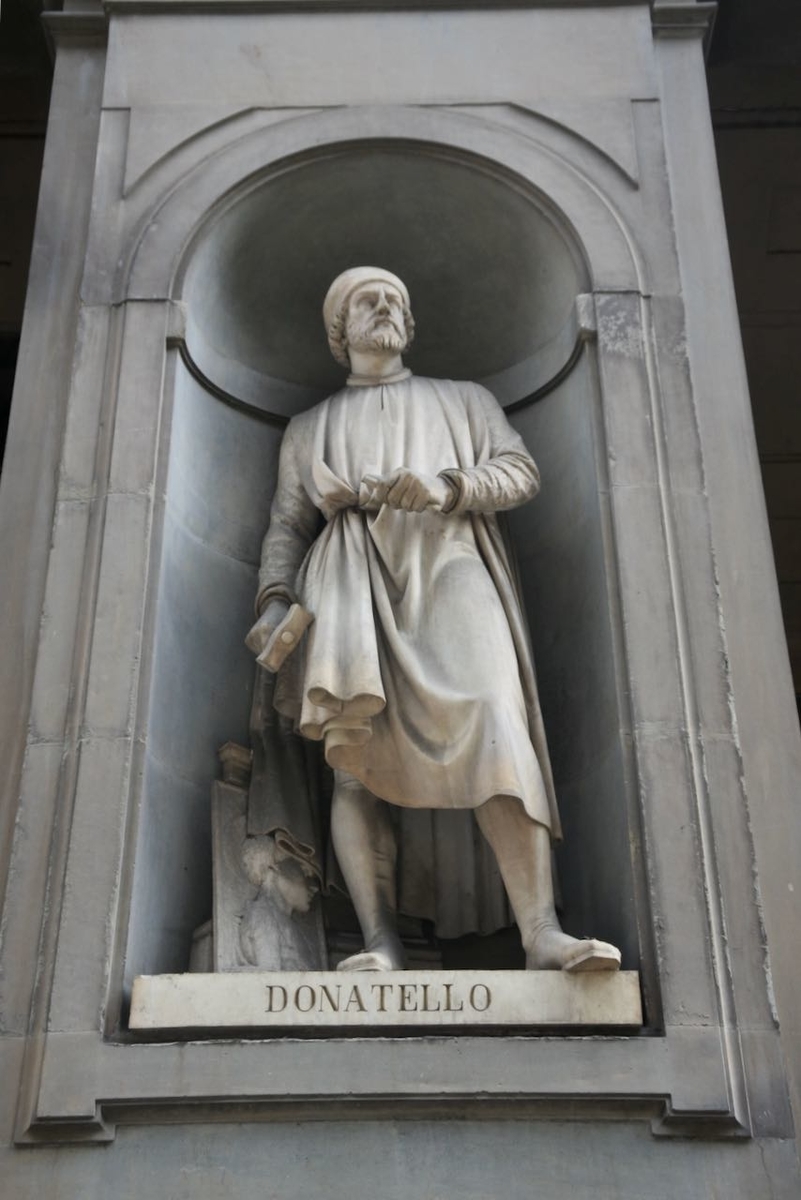

ドナテッロ。一般的な知名度は劣りますが、ミケランジェロ、ベルニーニらと並ぶ、イタリアの大彫刻家です。

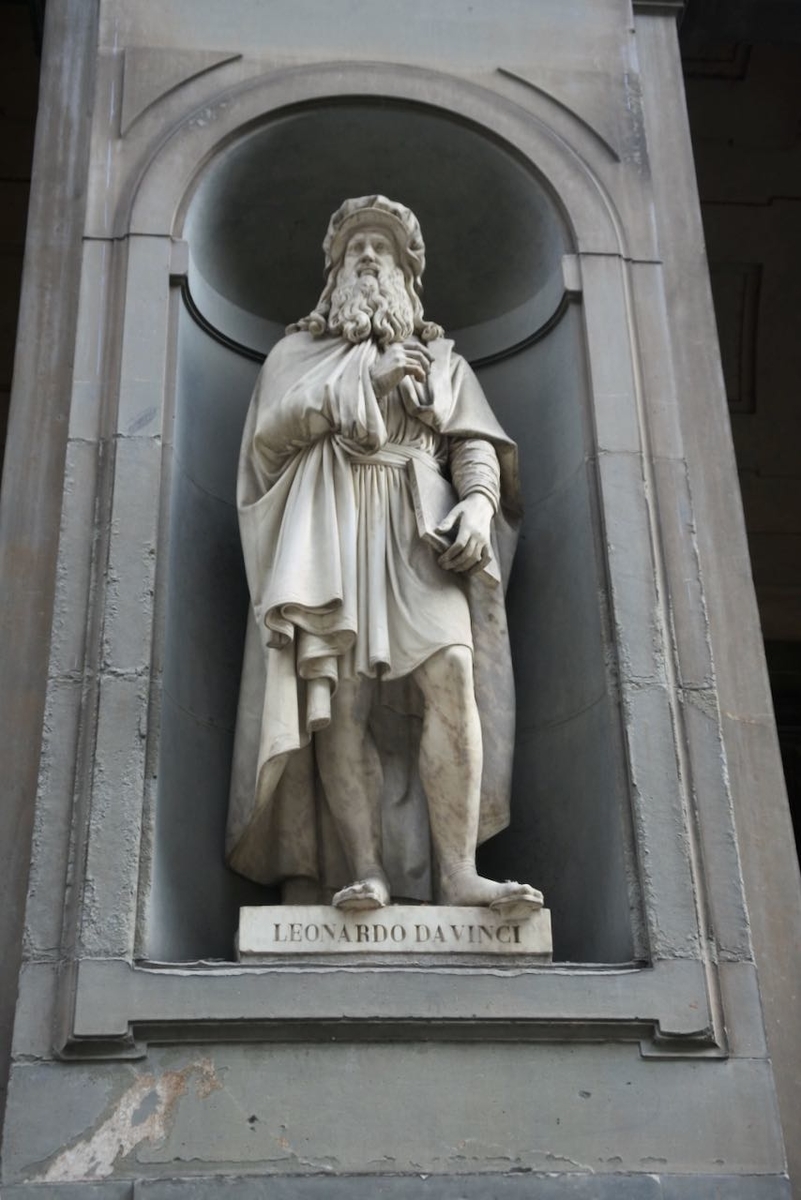

レオナルド・ダ・ヴィンチ。言わずと知れた万能の天才。

ミケランジェロ。言わずと知れた「神の如き」芸術家。

この後、セキュリティチェックして入場です。

これがチケットです。ウフィツィの顔はフィリッポ・リッピの聖母ですか。

ヴァザーリの回廊が見えます。

さあ、いよいよ鑑賞していきます。

廊下も彫刻・絵画・天井画と見どころありすぎです。

ジョット・ディ・ボンドーネ「オンニサンッティの聖母」

ルネッサンスの先駆者ジョットの1306〜10年頃の作品から。

ジョットは人物を立体的に、陰影をつけ、ボリューム感を出して行ったのです。

ピエロ・デッラ・フランチェスカ「ウルビーノ公爵夫妻の肖像」

1465年〜1472年頃の作品です。

モデルのウルビーノ公モンテフェルトロは、傭兵将軍で無敵を誇った人物。当時のイタリアの都市国家は常備軍を持たず、戦争の時は傭兵集団を雇い入れていました。この人がなんで横向いているかというと、若い頃の槍試合で反対側の目が潰れてしまったからだそうです。

その奥さんも対になって描かれています。

パオロ・ウッチェッロ「サン・ロマーノの戦い」

1450~60年頃の作品です。ウッチェッロは、遠近法にとりつかれた画家でした。

フィリッポ・リッピ「聖母子と二人の天使」

1450〜1465年頃の作品と推定されます。

ベールの透明感と物憂げな聖母が特色です。

フィリッポ・リッピとぺッセッリーノ「聖母子と聖人たち」

1440〜1445年頃の作品と推定されます。

フィリッポ・リッピ「聖母戴冠」

1441〜1447年頃の作品と推定されます。

頬杖ついてこっち向いてるのがリッピ本人ですね。

さて次は何やら美女画が並んでおりますが。

この下の一番左の絵が、若き日のボッティチェリの作品だそうです。

サンドロ・ボッティチェリ「剛毅」

1470年の作品です。この作品で認められた25歳のボッティチェリは、すぐに人気作家になっていきます。

サンドロ・ボッティチェリ「受胎告知」

1481年頃の作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「栄光の聖母」

1470年頃の作品です。

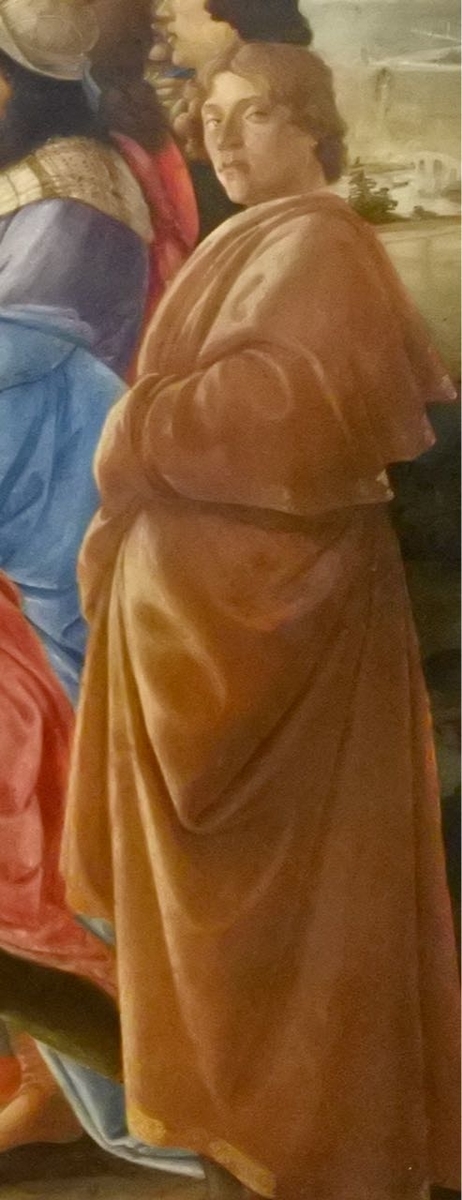

サンドロ・ボッティチェリ「東方三博士の礼拝」

1475年頃の作品です。

聖母を囲む賢者たちは、依頼主のメディチ家の人々をモデルとしています。一番右端のカメラ目線がボッティチェリ本人です。

サンドロ・ボッティチェリ「春(プリマヴェーラ)」

1482年に描かれた、ルネッサンスの代名詞とも言える作品です。ヴィーナスを中心に、春の到来をことほぐ神々の姿を描いた、という解釈が一般的でしょうか。

ただボッティチェリは晩年は不遇で、没後は忘れられた存在になっていました。これほどの作品がメディチ家の部屋で、400年近く放置プレイされていたのです。19世紀になって再発見され、1980年代に大修復が行われ、現在の美しさを取り戻しました。

足元の植物は粗悪なニスで茶褐色に変色していましたが、修復後は美しく蘇りました。500もの種類の植物は、フィレンツェ近郊に今も実在するものを正確に写したものでした。

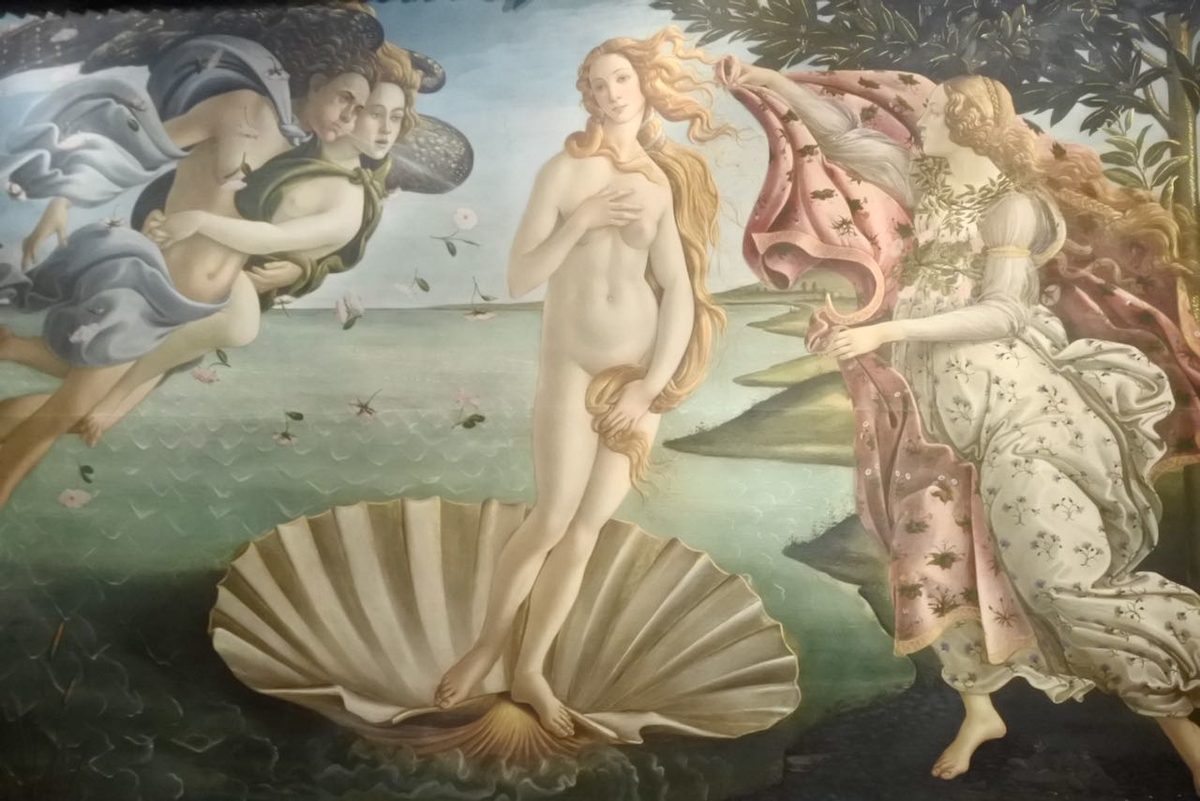

サンドロ・ボッティチェリ「ヴィーナス誕生」

1485年の作品です。まさかこの絵を本当に見られる日が来るとは。

ギリシア神話の女神ヴィーナス(アプロディーテー)が、成熟した大人の女性として、海より誕生し出現した様を描いています。

「春」と並んで、古代以来初めての異教神話画が描かれた背景には、当時フィレンツェで高まっていた新プラトン主義の影響がうかがえます。ボッティチェリも、ロレンツォ豪華王の主催する知識人アカデミーの一員だったのです。

女神のモデルは、フィレンツェ一の美女と謳われたシモネッタ・ヴェスプッチでした。シモネッタはこの作品が描かれる数年前に早逝していますが、ボッティチェリはその面影を忘れることが出来なかったのかもしれません。

なんと目が不自由な人のための立体版?までが!

サンドロ・ボッティチェリ「パラスとケンタウロス」

1482年〜1483年に描かれた作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「マニフィカトの聖母」

1483年〜1485年に描かれた作品です。円形(トンド)形式の作品。

天使が聖母子を祝福します。

この書物に「マニフィカト(聖母を讃える歌)」が書かれています。

サンドロ・ボッティチェリ「ザクロの聖母」

1487年に描かれた作品です。これもボッティチェリのトンドの代表作です。

サンドロ・ボッティチェリ「聖母子」

1466年〜1467年に描かれた作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「受胎告知」

1489年〜1490年に描かれた作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「聖母子と諸聖人」

1487年〜1488年に描かれた作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「メダルを持つ若い男の肖像」

1475年に描かれた作品です。

サンドロ・ボッティチェリ「聖母戴冠と四聖人」

1489年〜1490年に描かれた作品です。

ドメニコ・ギルランダイオ「聖母子と天使たち」

1486年に描かれた作品です。

フランチェスコ・ボッティチーニ「三大天使とトビオーロ」

1470〜1475年に描かれた作品です。

「トリブーナの間」

このすごい装飾の部屋は「トリブーナの間」と言われます。

16世紀後半、コジモ一世の息子・フランチェスコ一世がブオンタレンティに命じて、造り上げた部屋です。

円蓋は無数の真珠母、床は色大理石の特別陳列室です。

修復中だったのでしょうか、入室はできず外から見るだけでした。

真ん中に見えるのが「メディチのビーナス」です。

紀元前1世紀頃のヘレニズム時代の作品。ちょっと遠かったんでぼやけてしまって残念でした。

ウフィツィ美術館がコの字型っていうのがよくわかりますね。

なんという痛そうな彫刻だ。

ヴェッキオ橋とアルノ川が見えますね。

アンドレア・デル・ヴェロッキオ「キリストの洗礼」

1472〜1475年ごろの作品です。

ヴェロッキオはレオナルド・ダ・ヴィンチの師匠ですが、この天使と背景の一部はダ・ヴィンチが描いているそうです。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「受胎告知」

1472〜1475年ごろの作品です。

聖母の美しさ、書見台の細かな描写など、さすがですね。

この作品がレオナルドの真筆である確かな証拠は、何一つ見つかってないそうなんですが、類を見ない作品のクオリティから疑う者はいないそうです。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「マギの礼拝」

1481〜1482年ごろの作品です。

ラファエロ・サンティ「小鳥の聖母(ひわの聖母)」

1506年ごろの作品です。

ミケランジェロ・ブオナローティ「聖家族」

1507年ごろの作品です。

ミケランジェロが描くと絵画も立体的になりますねえ。飛び出してきそうです。さすが本業は彫刻家です。背景の裸体群像は、異教徒たちという説もあります。

ラファエロ・サンティ「アーニョロ・ドーニの肖像」

1506年〜1507年ごろの作品です。

これ上と下が夫婦です。ラファエロ唯一の夫婦肖像画。このドーニ夫妻は一つ前のミケランジェロの「ドーニのトンド」を注文した裕福な羊毛商です。

ラファエロ・サンティ「マッダレーナ・ドーニの肖像」

1506年〜1507年ごろの作品です。こっちが嫁ですね。この目つきがいいね。意地悪なモナリザっていう感じです。

テラスがありました。ここで一休みできます。この下の階にはトイレもあります。

ヴェッキオ宮殿が間近に見えますね。

この突っ立てるおっさんの像は何の意味があるんですかね?

幸せの仔豚のオリジナルがあった。ここからは彫刻作品を見ていきたいと思います。

バッチョ・バンディネッリ「ラオコーン(模刻)」

本物のラオコーンはもちろんヴァチカンに。

廊下の彫刻は、古代彫刻も多いのですが、欠損部分をルネサンス期以降に修復したものがけっこうあるそうです。

バルトロメオ・アンマナーティ「Marte gradivo」

1559年の作品です。正面写真が痛恨のピンボケです。

「ヘラクレス」(2世紀)

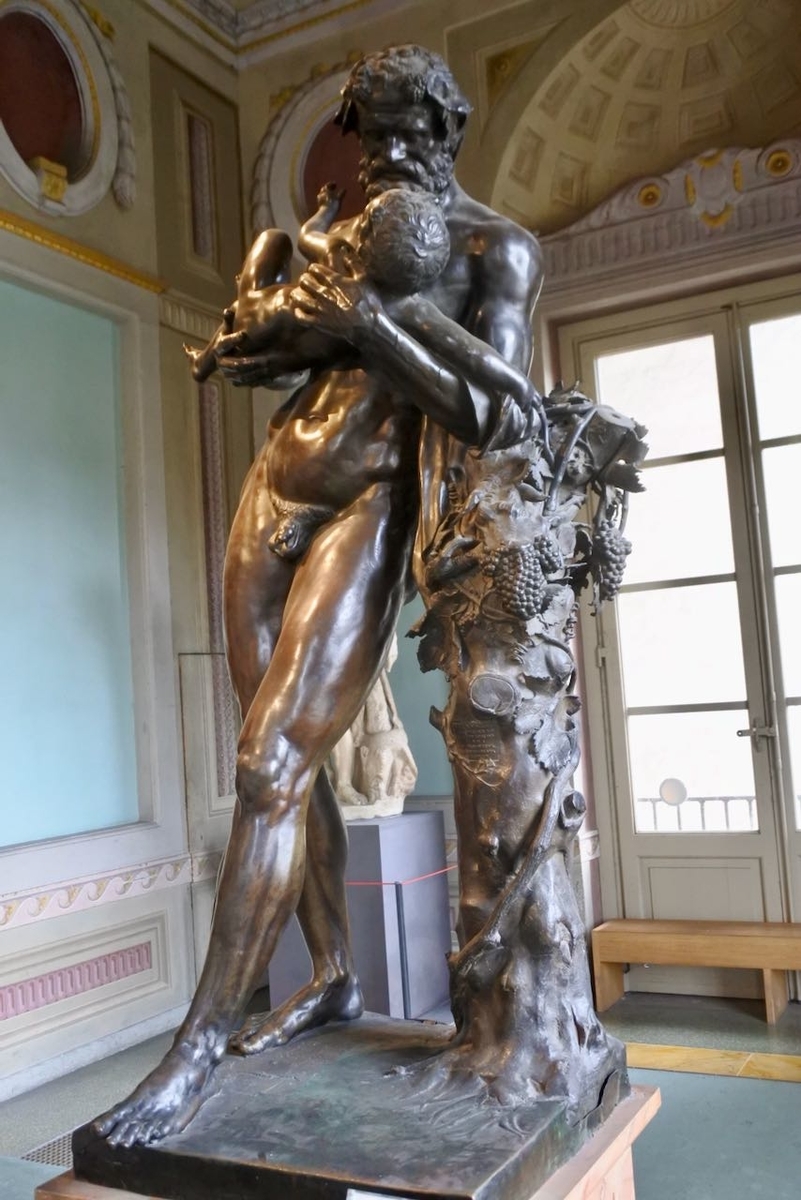

ヤコポ・デル・ドゥーカ「シレーノと若きバッカス」

1571年〜1574年頃の作品です。

古代彫刻とルネッサンス彫刻が混在してもほとんど違和感ないですね。

「楽器を奏でるアポロ」(2世紀初め)

「アフロディーテ」(1世紀)

「足の棘を抜く少年」(1世紀)

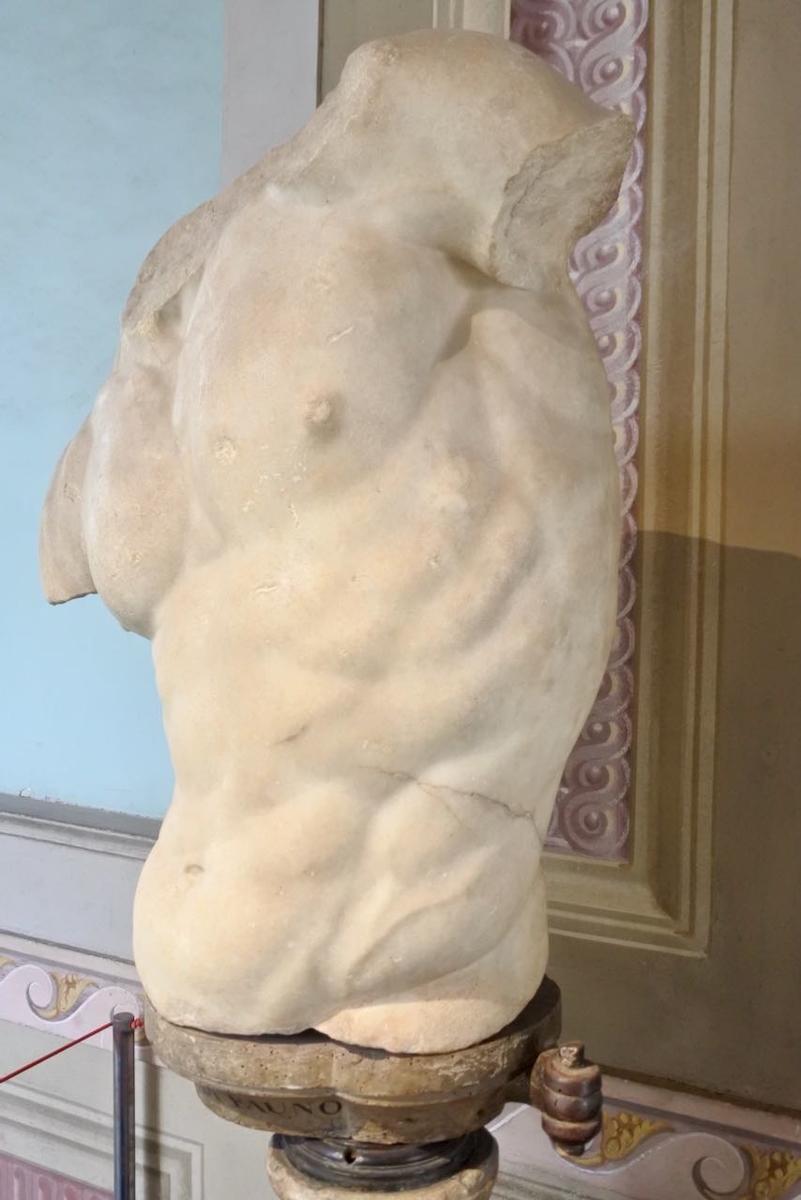

「トルソ」(1世紀)

ウフィツィ美術館は3階から古い順に展示されています。この後は下の階に移動して、盛期ルネサンス以降の作品を鑑賞していきます。

ロッソ・フィオレンティーノ「聖母子と四聖人」

1518年の作品です。

ここからはルネッサンスの影響を受けながら、新しい展開を見せる作品群です。

ヤコポ・ダ・ポントルモ「聖母子と幼児ヨハネ」

1529年の作品です。

この聖母の不安げな顔!来るべきイエスの受難を恐れる表情が表れています。

アーニョロ・ブロンズィーノ「エレオノラ・ディ・トレドと子息ジョバンニの肖像」

1545年頃の作品です。

病弱で、肺病により若死にすることになるエレオノラ公妃の公式肖像画。コジモ一世の正妻です。元はスペイン貴族の娘で気位が高く、夫以外には冷たい面をみせた人物だそうです。

アーニョロ・ブロンズィーノ「コジモ・デ・メディチ1世」

1543年〜1546年頃の作品です。

旦那の方ももちろん描いています。初代トスカーナ大公で、現在のフィレンツェの都市計画の基礎を固めた偉大な人物です。

アーニョロ・ブロンズィーノ「ルクレツィア・パンチャティキの肖像」

1540年〜1541年頃の作品です。

パルミジャニーノ「長い首の聖母」

1535年頃の作品です。

マニエリスムを代表する傑作1枚です。極端な遠近法や、引き伸ばされたりねじれたりする人体描写など。伸び切った子どもの身体はすごいですね。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「フローラ」

1515年〜1520年の作品です。

ヴェネツィア派最大の巨匠・ティツィアーノの代表的単身像。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「聖マルゲリータ」

1565年〜70年頃の作品です。

17世紀のフェルディナント二世統治の時代に、ヴェネツィア派の作品の多くが収集されました。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ「ウルビーノのヴィーナス」

1538年の作品です。

師匠ジョルジョーネの「眠れるヴィーナス」を補完完成させた25年後に、決定的な裸婦像を完成させました。後世の裸婦像の定型となる、永遠の女性美を創り出したと言えるでしょう。

ルーカス・クラーナハ(父)「ルター夫妻の肖像」

1529年の作品です。

クラーナハはザクセンのヴィッテンベルクで活動していましたが、ヴィッテンベルク大で教鞭を取っていたマルティン・ルターとは友人でもありました。

ルーカス・クラーナハ(父)「アダムとイヴ」

1528年の作品です。ちょっと暗すぎた。撮影失敗です。

アレッサンドロ・アローリ「ヴィーナスとキューピッド」

1570年の作品です。

アンニーバレ・カラッチ「ヴィーナスとサテュロス、二人のキューピッド」

1588年の作品です。

カラバッジョ「メデューサの首」

1597年の作品です。本物の楯に描いているのは迫力あってすごい!

カラバッジョ「バッカス」

1597年〜1598年の作品です。

美少年と果物はカラバッジョの得意技。

果物の描写もいいですねえ。カラバッジョはミラノでの修業時代、北方絵画の細密なタッチを身につけたといいます。

カラバッジョ「イサクの犠牲」

1603年の作品です。

アルテミジア・ジェンティレスキ「ホロフェルネスの首を斬るユーディット」

1620年頃の作品です。

カラバッジョの影響を大きく受けた女流画家・ジェンテレィスキの作品ですが、まさに切ってる最中で血が噴き出してる!怖い。この暴力的な作風は、彼女の暗い過去(レイプ被害)に根ざしていると思われます。「絵による復讐」と言われました。

レンブラント・ファン・レイン「自画像」

栄光と挫折を知った男の渋みが出てますね。

ピーテル・パウル・ルーベンス「自画像」

一方、栄光に包まれっぱなしの男の自画像は余裕ある?1628年頃の作品です。

ピーテル・パウル・ルーベンス「ホロフェルネスの首を斬るユディット」

1626年〜1634年頃の作品です。

ピーテル・パウル・ルーベンス「イサベッラ・ブラントの肖像」

1626年頃の作品です。彼女はルーベンスの最初の妻でしたが、ペストによりわずか34歳で早逝しています。

グイド・レーニ「ゴリアテの首をもつダヴィデ」

1605年頃の作品です。

Mattias Stomer 「受胎告知」

1635年〜1640年頃の作品です。

ちょっとしたショップもありました。この階下にはもっと大きなショップもありました。けど、そこで間違って「緊急出口」の扉を開けてしまって大サイレン鳴らしてしまい、全員の注目を浴びてしまったので、早々に退散(脱出)しました。

外では成りきりアートの大道芸人のおっさんがいた!

コメント