★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

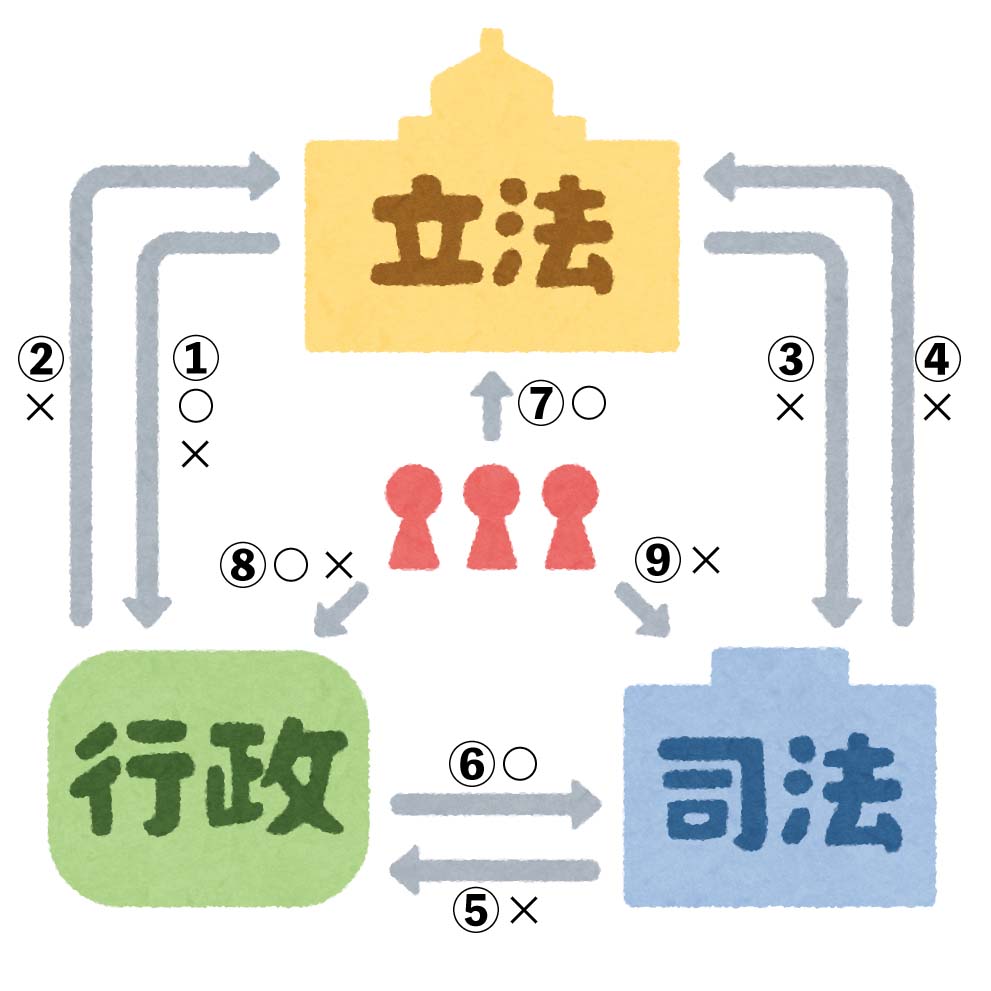

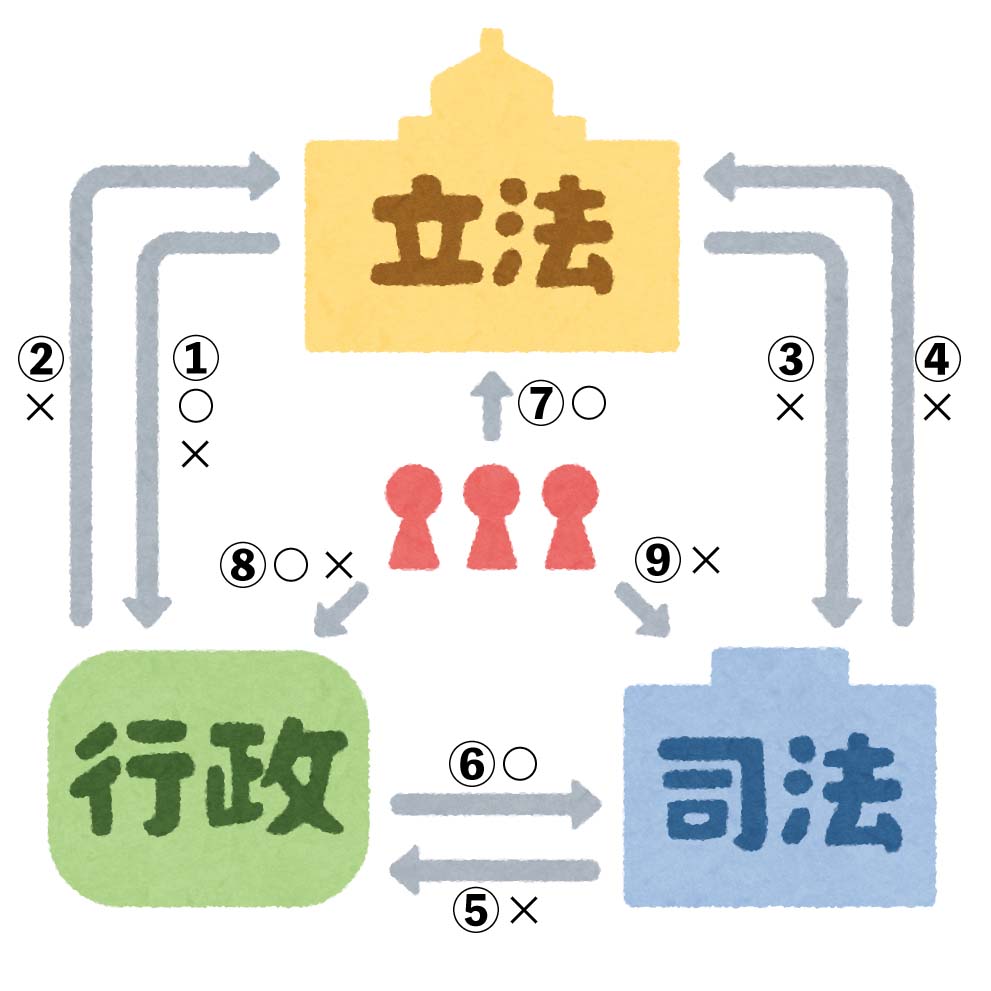

三権分立

国会(立法権)、内閣(行政権)、裁判所(司法権)の三角関係を理解することは、既習内容のまとめになります。

めじろ

めじろ○(つくる)関係と、×(こわす)関係でイメージづけよう。

| ①○特別国会では何を指名するんだっけ? ×衆議院は内閣を辞めさせることもできた。これを何と言うんだっけ? |

| ②×内閣不信任が可決されたら、内閣総辞職するかまたは衆議院に対して何をするんだっけ? |

| ③×国会議員が裁判官になって、裁判官を辞めさせることができたよね? |

| ④×国会でできた法律を、憲法違反かどうか裁判所が判断できたよね? |

| ⑤×内閣が行った命令や処分を、憲法違反かどうか裁判所が判断できたよね? |

| ⑥◯内閣の指名で裁判官が生まれるよね? |

| ⑦○国民が投票して国会議員が生まれるよね? |

| ⑧○×国民の内閣支持率をマスコミが調べることで、内閣のパワーが変わってくるんだ。 |

| ⑨×最高裁の裁判官を×を書いて辞めさせることができたよね? |

解答

| ①○内閣総理大臣の指名 ×内閣不信任決議 |

| ②×衆議院の解散の決定 |

| ③×弾劾裁判 |

| ④×違憲立法審査 |

| ⑤×命令・規則・処分の違憲審査(暗記法:命令キショイ) |

| ⑥◯最高裁判所長官の指名・その他の裁判官の任命 |

| ⑦○選挙 |

| ⑧○×世論 |

| ⑨×国民審査 |

なるほど。○(つくる)関係と、×(こわす)関係ね。

これだけでも思い出すための糸口になるよね。

三権分立の考えを「法の精神」という書物で唱えたモンテスキューの名前も覚えておきましょう。

(ルーヴル美術館)

選挙制度とその問題点

複雑な選挙の仕組みを、面白おかしく記事にしてみたよ。

地方自治

国の立法機関は国会、行政機関は内閣でした。地方自治体(地方公共団体)にもそれぞれ立法機関と行政機関が存在します。

| 項目 | 国 | 地方自治 |

|---|---|---|

| 立法機関 | 国会 | 地方議会 (都道府県議会、市町村議会) |

| 制定するもの | 法律 | 条例 |

| 行政機関 | 内閣 | 都道府県庁 市町村役場 |

| 行政の長 | 内閣総理大臣 | 都道府県知事 市町村長 |

地方自治は国の政治のミニチュア版なんだ。

ちなみに司法権はすべて国にあります。地方自治体が裁判をすることはありません。

直接請求権

地方自治は、狭い地域で行われるため一部「直接民主制」が導入されています。それが「直接請求権」と言われるものです。署名をある一定の数を集めて、行政機関に提出し、住民の意思を反映させることができます。

その署名数をどれだけ集めるかという「分数」を、覚えなければいけません。大ざっぱにはこんな感じです。

①「人をクビにするもの」⇨責任は重大(他人を失業させるんだから)⇨署名数も多く必要

- 首長(知事・市町村長)の解職請求(リコール)

- 地方議会の解散

⇨これらは人をクビにするものです。地方議員だって次の選挙で当選できる保証はない。⇨責任は重大(他人を失業させるんだから)⇨署名数も多く必要⇨有権者数の3分の1以上必要(有権者数40万未満の都市)

②「人をクビにしないもの」⇨①に比べて比較的責任は軽い⇨署名数は少なくてもいい。

- 条例の制定・改廃

- 監査請求(お金のつかいみちなどの情報公開)

⇨これらは人をクビにしないものです。⇨①に比べて比較的責任は軽い⇨署名数は少なくてもいい。⇨有権者数の50分の1以上必要

ざっくりだけど、こんなイメージで理解しておくといいよ。

コメント