今回から2回にわたって「地図の見方」について学習していきます。小4の時点での学習は基本的なものだけになりますが、地形図の出題は難関校中心に増えており、対策が必要です。でも良い問題集がないので、塾のテキストを中心にやっていくのが一番良いかもしれません。

地図は読むもの!

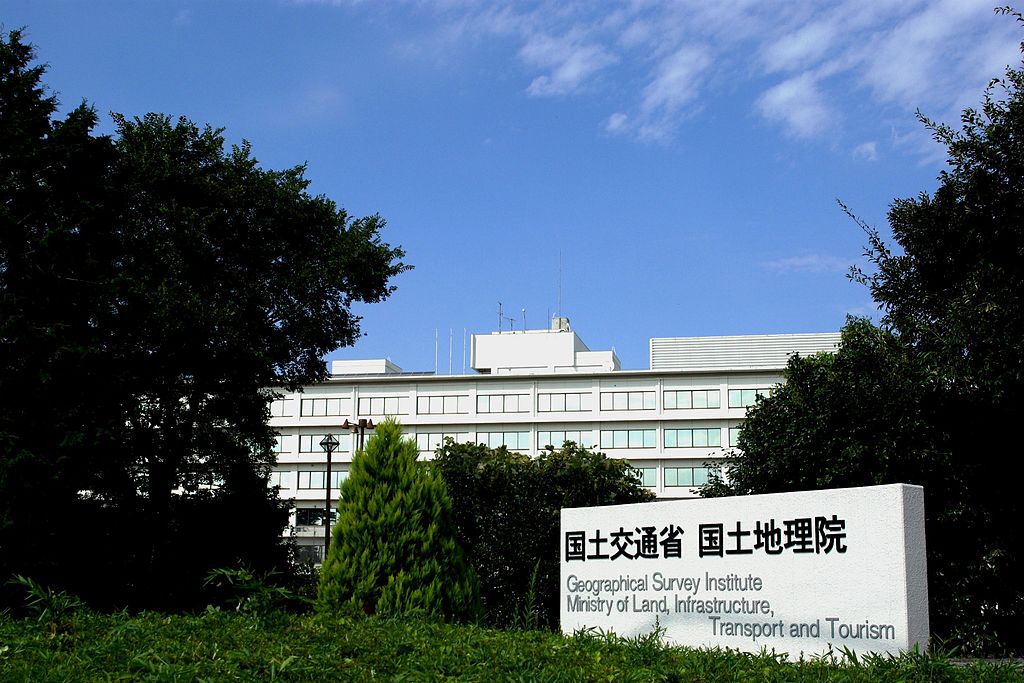

地形図は国土交通省に置かれている国土地理院という国の機関で発行しています。

出典:麒麟坊, CC BY-SA 3.0 ウィキメディア・コモンズ経由で

国土地理院が発行する地形図は「2万5千分の1」「5万分の1」の縮尺が中心です。

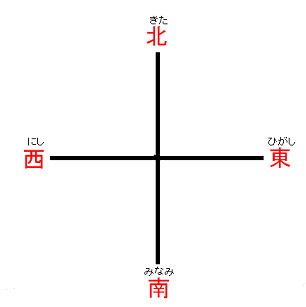

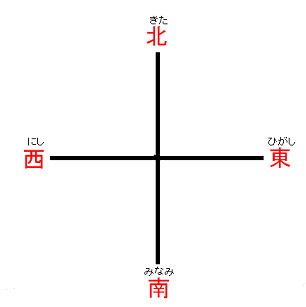

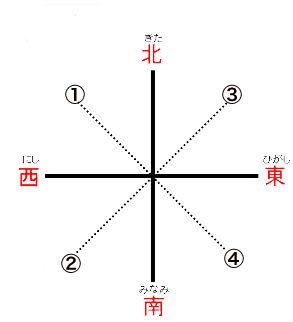

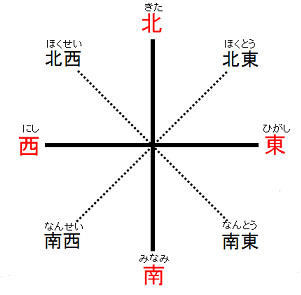

方位

地図は普通は北が上になるようにつくられています。

めじろ

めじろ昔の人は航海をするときに、星(北極星)を見て方位を調べたことから、北が特別な方位になったと考えられている。

北が上になっていない地図では方位記号を使ってどちらが北になっているかを表します。

先のとんがっているのが北です。

下の地図で北がどちらかわかりますか?

解答

四方位は覚えましたか。北と南はだいじょうぶだと思いますけど、東と西をちゃんと覚えておきましょう。

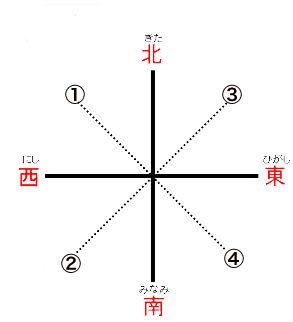

さて次は八方位です。

下の①〜④の方位は言えるかな?

考え方は「南北の方が東西より前にくる」と覚えておきましょう。

まず①北と西の間にありますね。この場合「南北の方が東西より前にくる」のですから、「北西」になります。読み方は「ほくせい」と読みます。(時々音読みできない子がいますので、確認した方が良いでしょう)

また④南と東の間にありますね。この場合「南北の方が東西より前にくる」のですから、「南東」になります。読み方は「なんとう」と読みます。

・・・こんな感じで確認していきましょう。

解答

地図記号のやくそく

植生・自然物の地図記号

「植生・自然物」は複数描くのがルールです。

①田・・稲が刈り終わったときの状態を表しています。

②畑・・種を植えてから初めて芽を出すふたばを表しています。

③果樹園(くだもの畑)・・「リンゴの形」を表しています。

④針葉樹林・・針葉樹と言われるスギやマツの木のとがっている葉っぱの形を表しています。木の高さが2m以上の場所にだけ使われます。すべての木を地図記号で表してたら大変ですから。

⑤広葉樹林・・広葉樹と言われるサクラやブナ、ケヤキの木の広く平たい葉っぱの形を表しています。

⑥くわ畑・・桑は生糸を作るためのカイコが食べる葉っぱの木です。桑の木を横から見た形が使われています。なおこの記号は2013年より2万5千分の1の地形図では使用されていません。

⑦茶畑・・3つの小さな丸は茶の実を表しています。茶畑の場合、記号が複数書かれています。この記号が一つしか書かれていない時は「史跡・名勝・天然記念物」だと思ってください。

⑧荒れ地・・荒れ地は、建物がたてられていなく整地されていない場所のこと。

建築物・人工物の地図記号

次は「建築物・人工物」ですが、一つルールとして覚えておくといいものがあります。それは「◯が多い方が強い。上のもの」というものです。

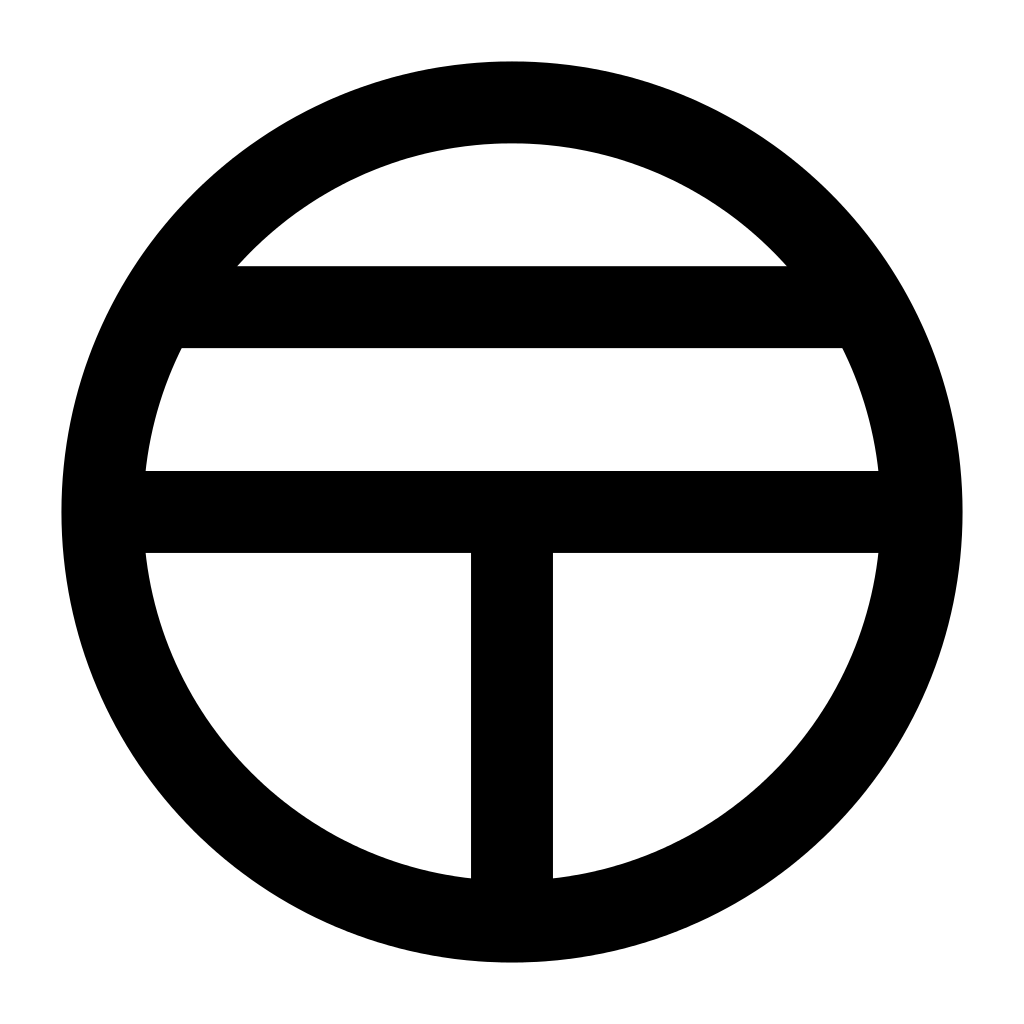

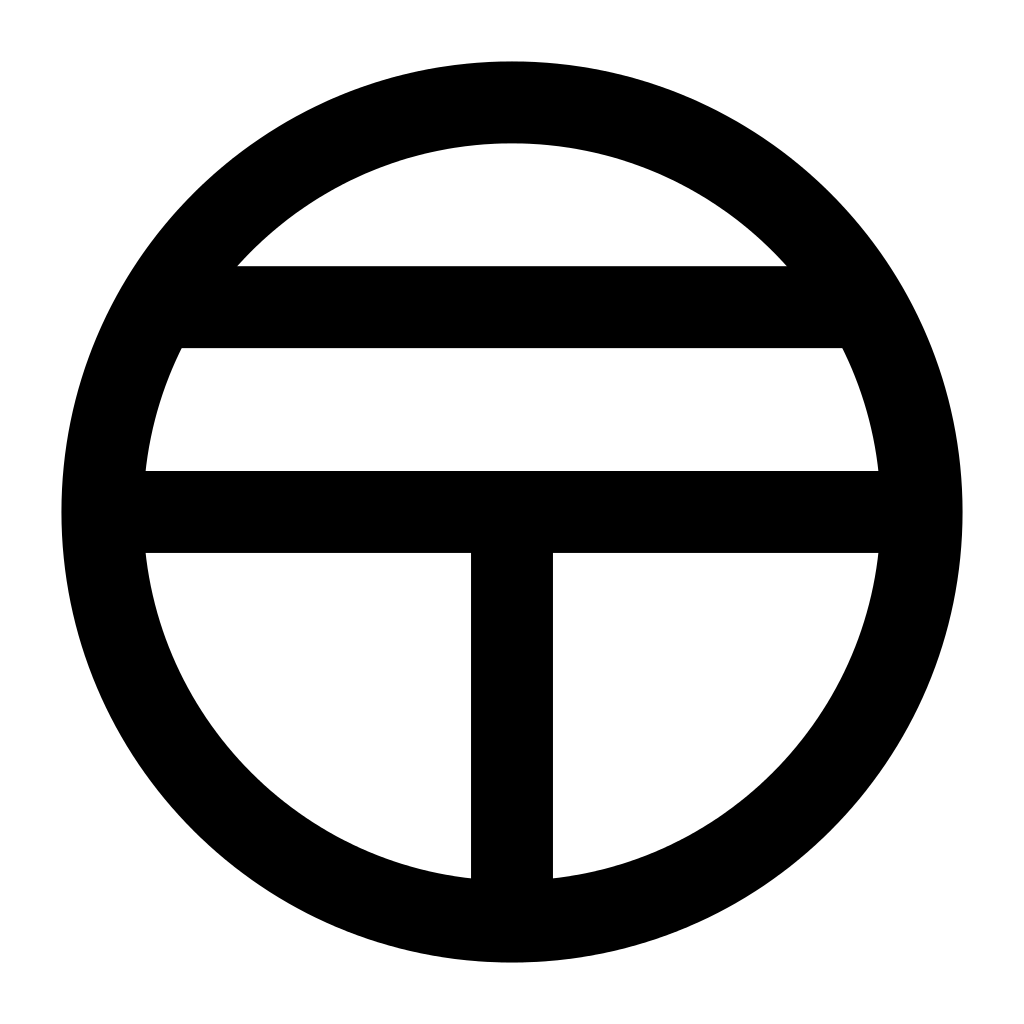

①これが「町村役場」です。(横浜市などの政令指定都市の区役所もこれで表します)

②◯が1つ増えると「市役所(東京23区では区役所)」となります。

③これは「交番」です。警棒をイメージしています。

④◯が1つ増えると「警察署」となります。

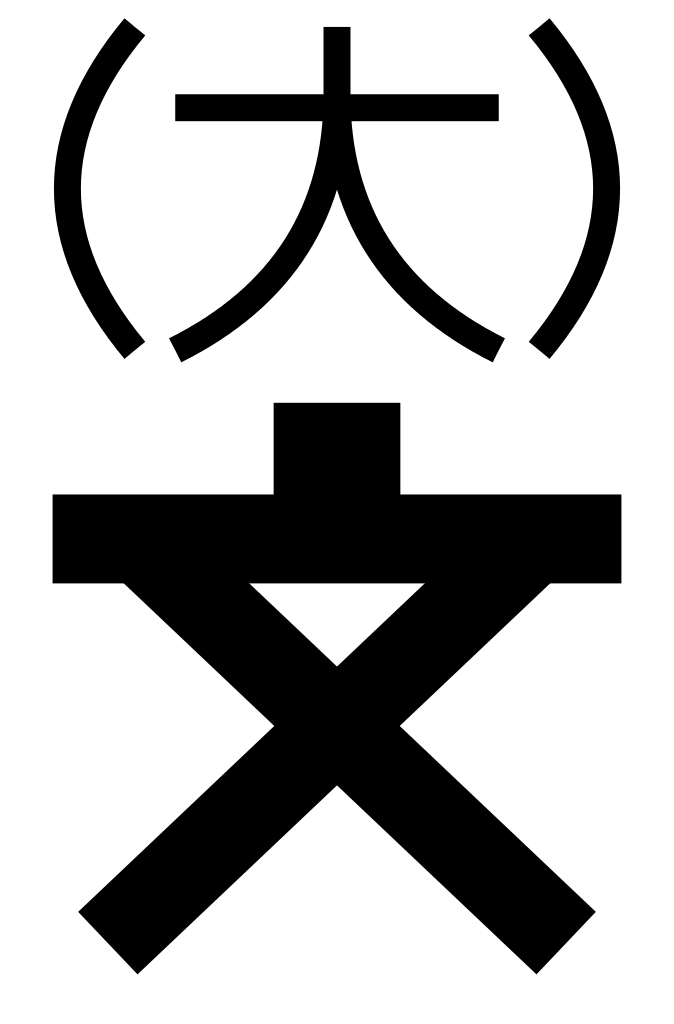

⑤これは「小・中学校」です。由来は定かではありませんが、学校は文字を習うところだからと推測されます。

⑥◯が1つ増えると「高等学校」となります。

⑦ちなみに「大学」はこれです。

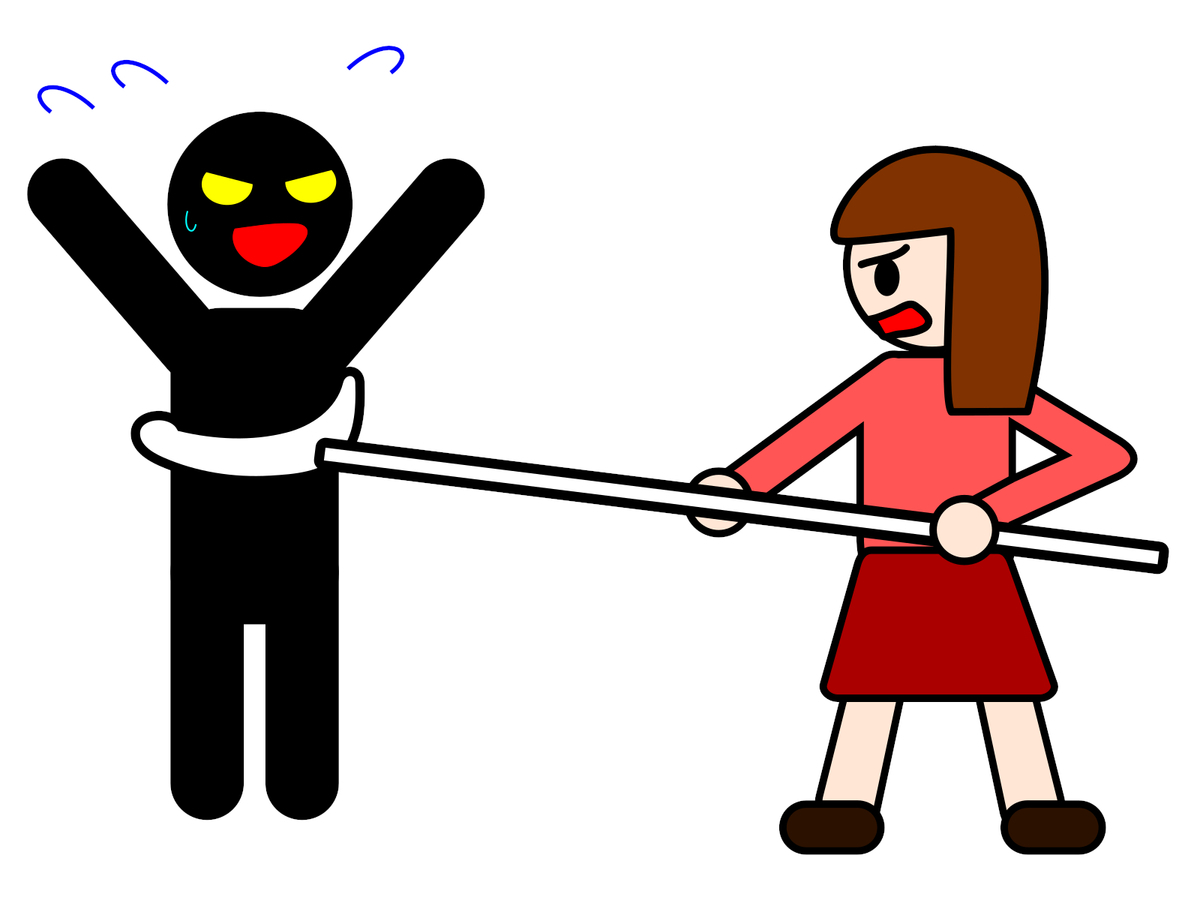

⑧消防署・・火を消すためにむかし使っていた道具のさすまたの形を表しています。

昔の火消しのやり方は、さすまたを使って風下の家屋を破壊して延焼を防ぐ「破壊消火」でした。さすまたは現代でも、悪人の制圧などに使用されます。

⑨郵便局・・むかし、郵便などをあつかう役所が 逓信省(ていしんしょう)と呼ばれていたときのカタカナの「テ」を○で囲んだものです。

カタカナの「テ」だったんだ!

建築物・人工物の地図記号のまぎらわしいもの

「建築物・人工物」の中でも、まぎらわしいものをまとめて覚えていきましょう。

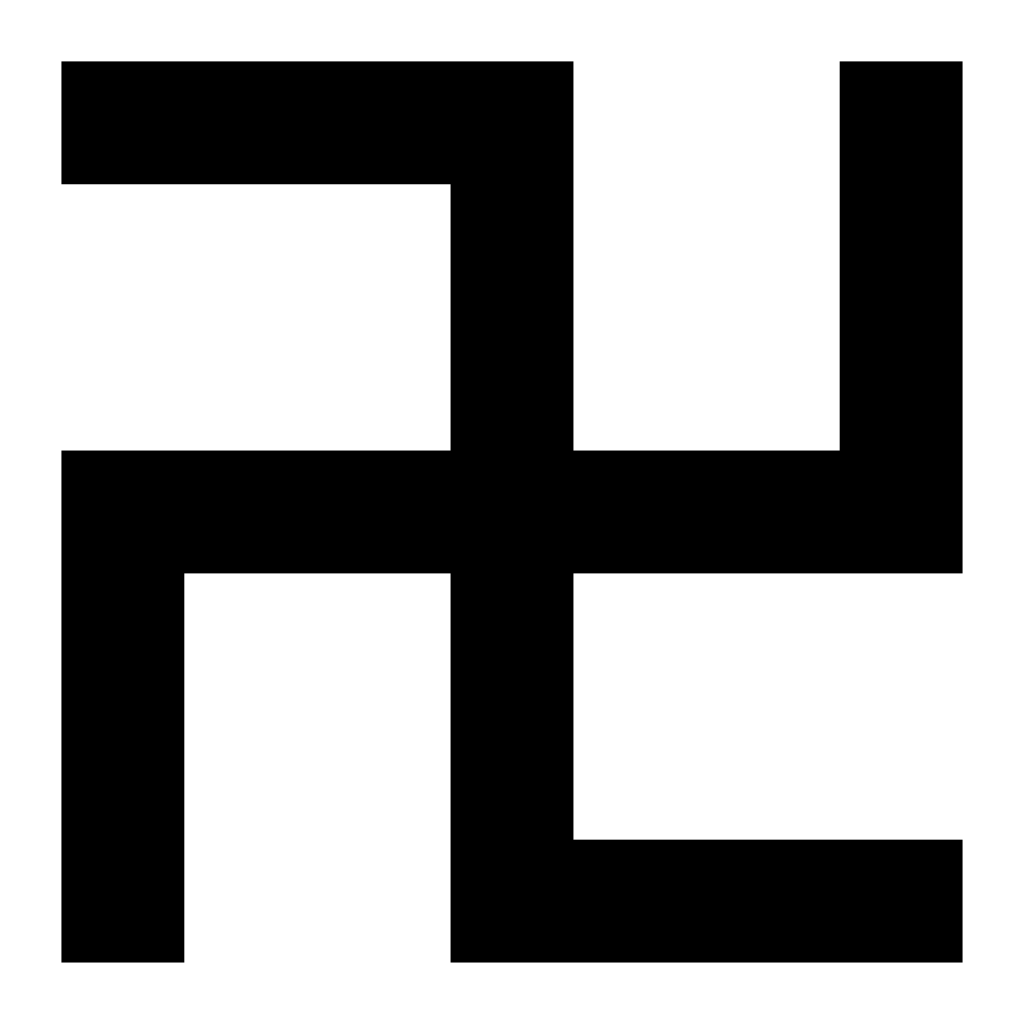

①寺院(お寺)・・まんじと呼ばれる漢字で、お寺で見かける字なので寺院を表しています。方向を間違えると、ナチスドイツの鉤十字(ハーケンクロイツ)となってしまうので注意しましょう。

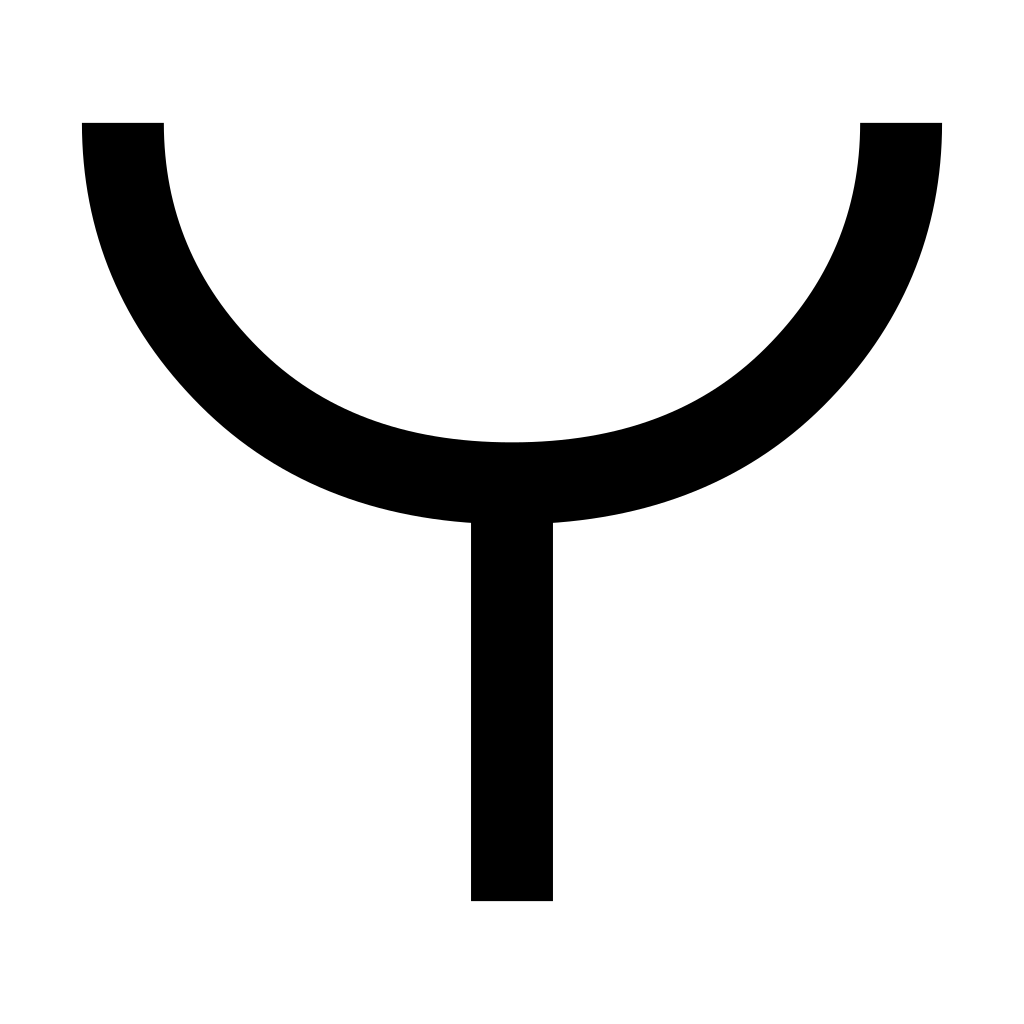

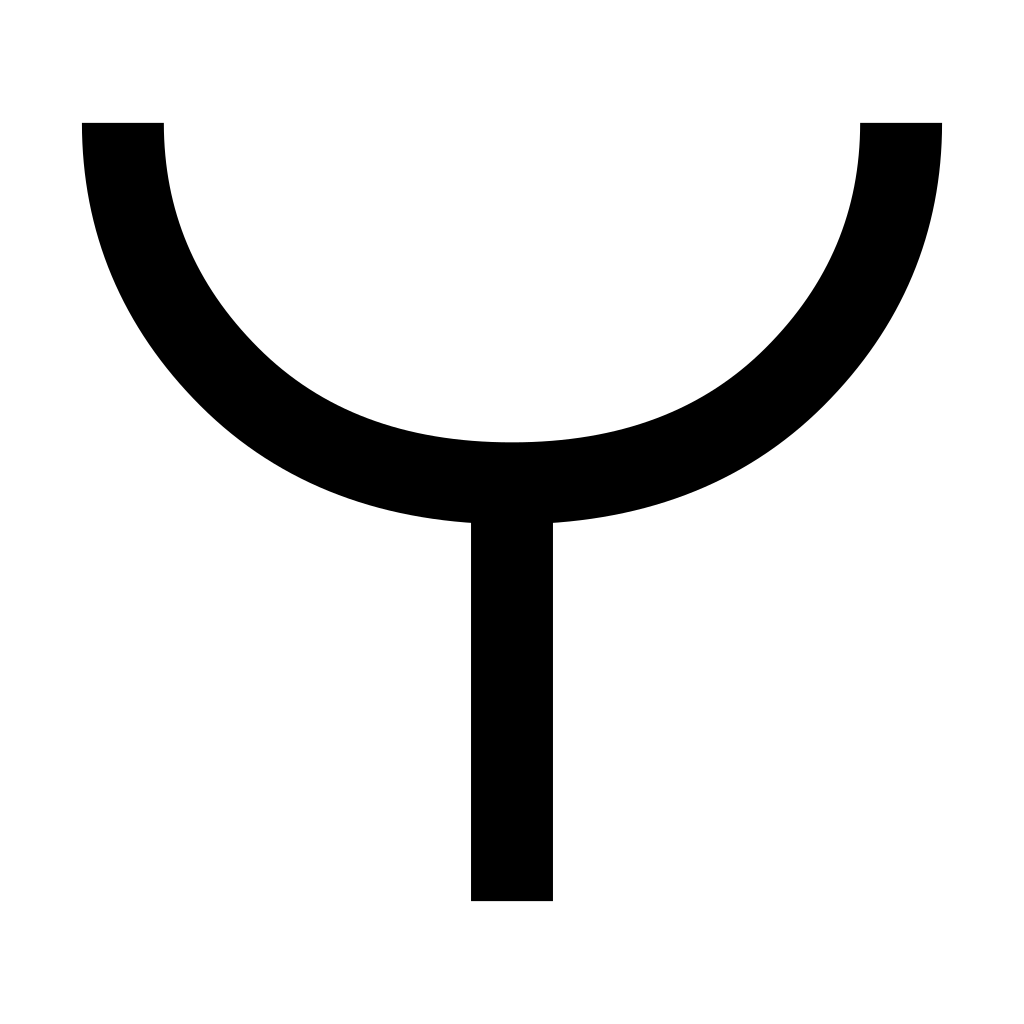

②神社・・神社の参道入り口などの鳥居を記号にしています。

③工場・・工場で使われている機械の歯車の形を表しています。なおこの記号は2013年より2万5千分の1の地形図では使用されていません。

④発電所・・発電機を歯車と電気回路という形で表しています。

⑤灯台・・灯台を上から見た形と、四方八方に光が出ている様子を表しています。

⑥病院・・赤十字の形を表している十字型と、昔の陸軍の衛生隊のマークだった五角の形を合わせて表されています。

赤十字社とは、戦争や災害のときに国を問わず傷病者を救難する人道的支援団体のことです。世界各国に存在しています。

⑦保健所・・病院の記号を形を変えて表しています。

建築物・人工物の地図記号の新しいもの

「建築物・人工物」の中でも、21世紀以降に作られた新しい記号をまとめて覚えていきましょう。

①図書館・・本を開いた形を記号にしています。

②博物館・・美術館や歴史館にも使われます。博物館の建物をイメージしています。

③風車・・風力発電の風車を表しています。

④老人ホーム・・由来は定かでありませんが、家の中の杖(つえ)はお年寄りをイメージしている感じですね。

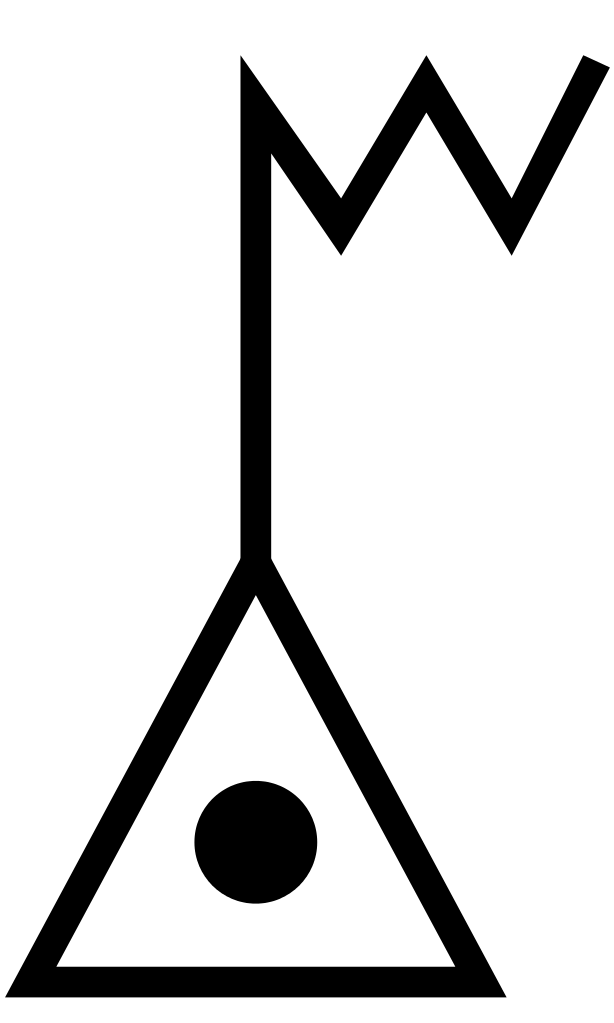

⑤自然災害伝承碑・・令和になってできた地図記号です。過去に起きた自然災害の情報を伝える石碑やモニュメントをあらわします。地図記号は、記念碑の記号に碑文を表す縦線を加えた形としています。

出典:国土地理院HPの画像を加工

⑥電子基準点

電子基準点とは人工衛星からの信号を受信し、地球上の位置を測定するための施設です。全国に約1300しかないので、見たことがない人も多いでしょうが、一番有名なのは国会議事堂前の国会前庭にあります。

国会前庭にある「日本水準原点」は、測量の高さの基準となるものです。明治時代につくられた施設です。この隣に電子基準点が立っています。

そしてこれが電子基準点。東京都区部では他に「高井戸」にもあります。日大桜ヶ丘高校の敷地にあるようです。

コメント