★さらに覚えやすい!暗記カード★

⬇︎暗記カードは「note」からダウンロードできます。

今回から「日本の農業」に入ります。地理の、もう一つの柱である「産業別地理」の学習に入ります。

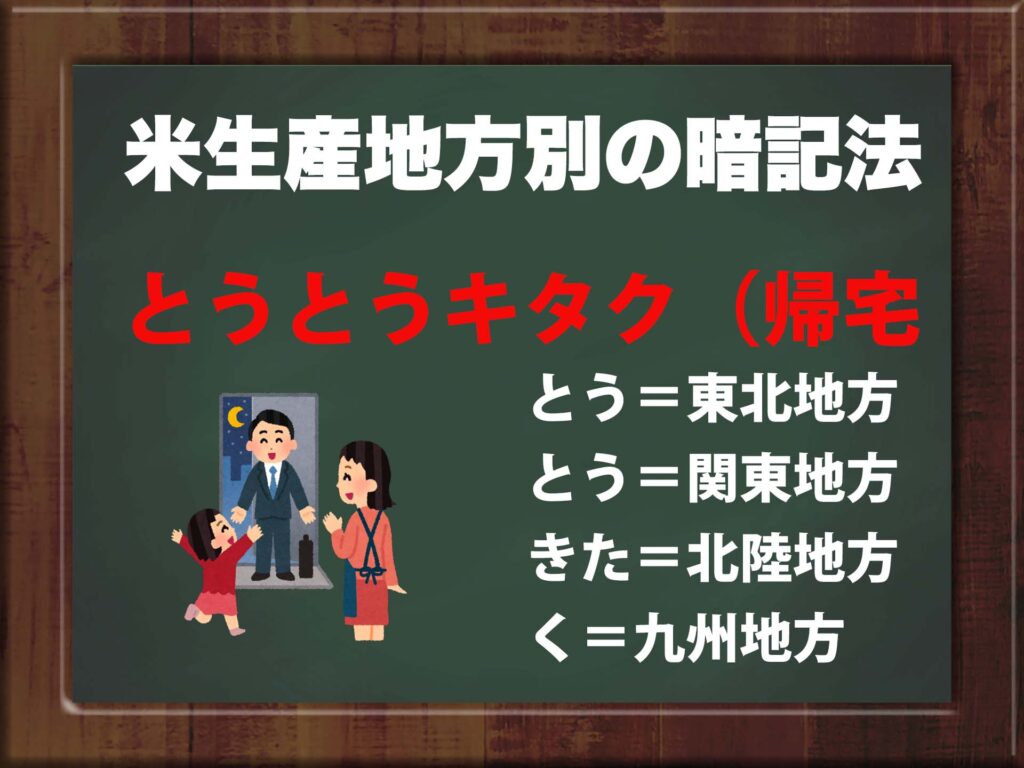

稲作がさかんなところは?

稲は本来は高温多雨の地域が原産です。現在の日本では、北海道地方や東北地方で生産がさかんですが、これは品種改良などの努力の賜物と言えるでしょう。東北地方では全国の4分の1以上を生産しています。

北海道では石狩平野や上川盆地で稲作がさかんです。上川盆地は冬は極寒ですが、夏には高温になる自然条件をいかしています。

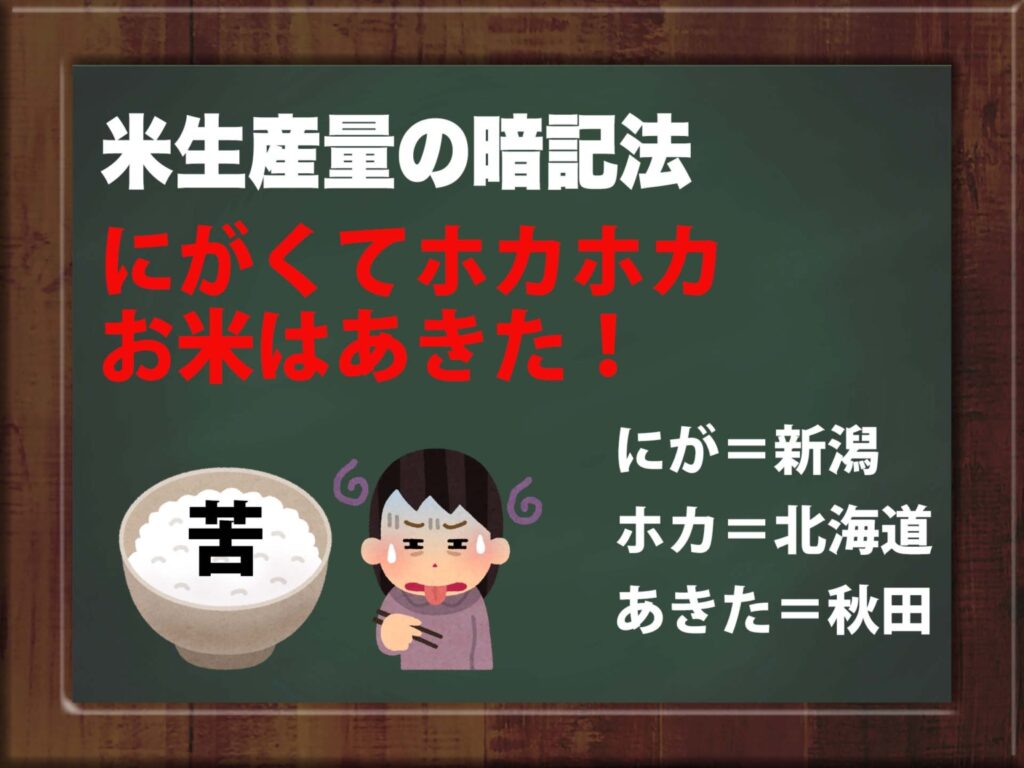

都道府県別の米の生産は新潟県が1位です。越後平野などが主な産地です。

新潟で栽培されるコシヒカリは、日本の稲の面積の3分の1以上を占めています。

東北地方では、宮城県(「ひとめぼれ」など)、秋田県(「あきたこまち」など)、山形県(「はえぬき」など)などで稲作がさかんです。

めじろ

めじろ「あきたこまち」って元々は「秋田美人」って意味なんだよ。

たしかに秋田県って美人が多いって聞いたことあるね。

もとは平安時代の美しい歌人・小野小町という女性に由来しているんだ。

米づくりの流れは?

稲作の流れを見ていきましょう。時期は秋田県のものです。

3月〜4月に行います。育苗箱に種もみをまき、ビニールハウスの中で育てます。

4月に行います。トラクターを使って、田を耕し、土をやわらかくします。

4月に行います。田に水を入れて、土をくだいて平らにします。肥料を全体に行き渡らせます。

5月に行います。田植え機を使って、生長した苗を植えます。

7月に行います。田の水を抜き、1週間ほど土を乾かします。土に酸素が入り、稲の根がよく伸びます。中干しをすることによって、強い風が吹いても稲が倒れにくくなります。

9月に行います。コンバインという機械を使います。稲を刈るのと同時に、米のつぶを稲から離す脱穀も一度に行います。

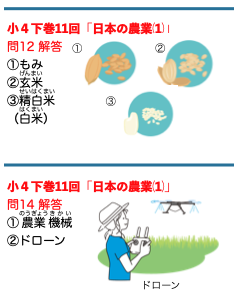

変身するお米!

収穫した時点の米粒です。一つの稲穂から数十〜百粒ほどのもみ米がとれます。

もみから外側のもみ柄を取った状態です。

玄米からぬか(皮の部分)と胚芽(芽となる部分)を取り除いたものです。

精白米でもぬかが完全に取り除かれてはいないため、ご飯を炊く前にお米を研ぐ必要があります。

効率のよい米づくりをめざして

直接、田に種もみをまいて育てる直まきの技術が進んでいます。直まきなら育苗や田植えの作業をする必要がなくなります。

稲を寒さから守るため水田の水位をあげる工夫を行いますが、現在は自動的に水位を測り、水の出し入れを行う仕組みも取り入れられています。

米の消費と生産

日本人のお米を食べる量は、60年前と比べて約半分になっています。これはパン・肉・野菜など食生活の洋風化が原因の一つです。

100年前の日本人は、お米を成人一人当たり1日三〜五合も食べていたそうだよ。

一人で?どんだけお米好きなの?

おかずは焼き魚と漬け物を少々。あとはひたすらお米を食って、お腹をいっぱいにするという偏った食事だったんだ。

昔は昔でバランス悪かったのね。

米の消費量の減少にともなって、1970年ごろから減反政策(生産調整)が行われるようになり、米の代わりに大豆や野菜を生産する転作が行われました。

米の消費を増やすために、米粉の利用が増えています。

水田のはたらきと棚田

棚田は少しでも収穫を増やすために、山の斜面につくられた水田です。

大型機械が使いにくいなどの理由から耕作放棄される棚田もありましたが、近年は美しい景観や土砂崩れ防止などの点から見直され、保護する動きが増えています。

コメント