濃尾平野ってどんなところ?

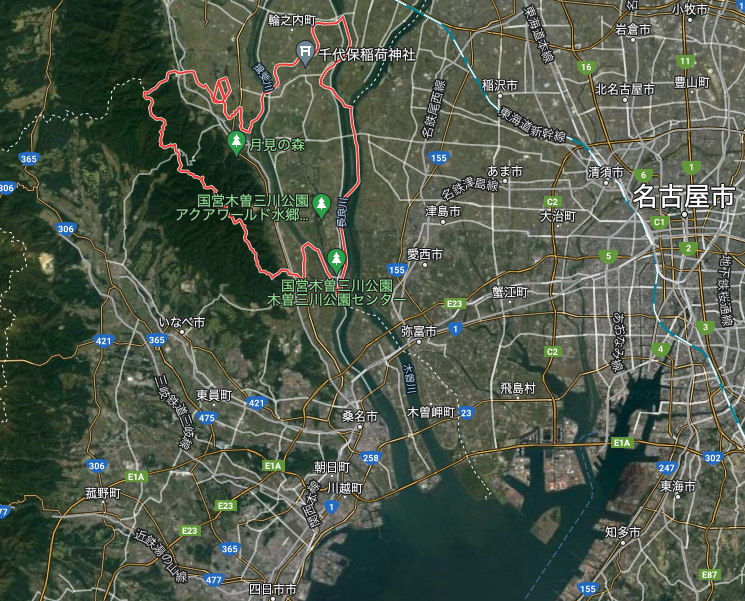

今回は低い土地の暮らしについての学習です。岐阜県海津市のある濃尾平野について学習します。

濃尾平野の名前の由来は、岐阜県南部の旧国名「美濃(みの)」と愛知県西部の旧国名「尾張(おわり)」から成ります。

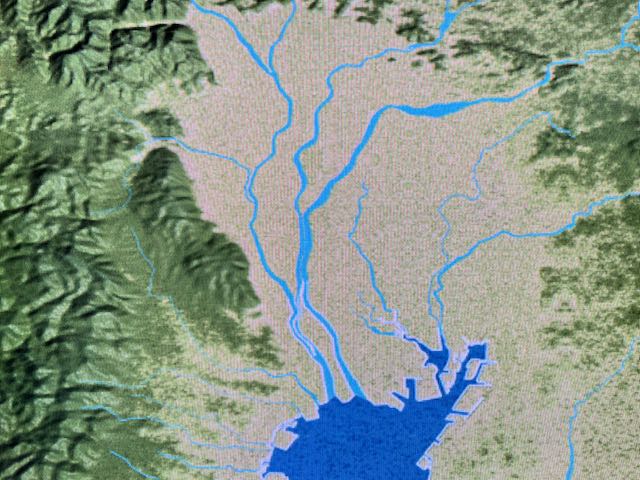

濃尾平野は海面より土地が低いゼロメートル地帯が広がっています。この低い土地に木曽三川と言われる三つの川が流れこむので、ひとたび洪水が発生するととんでもないことになります。

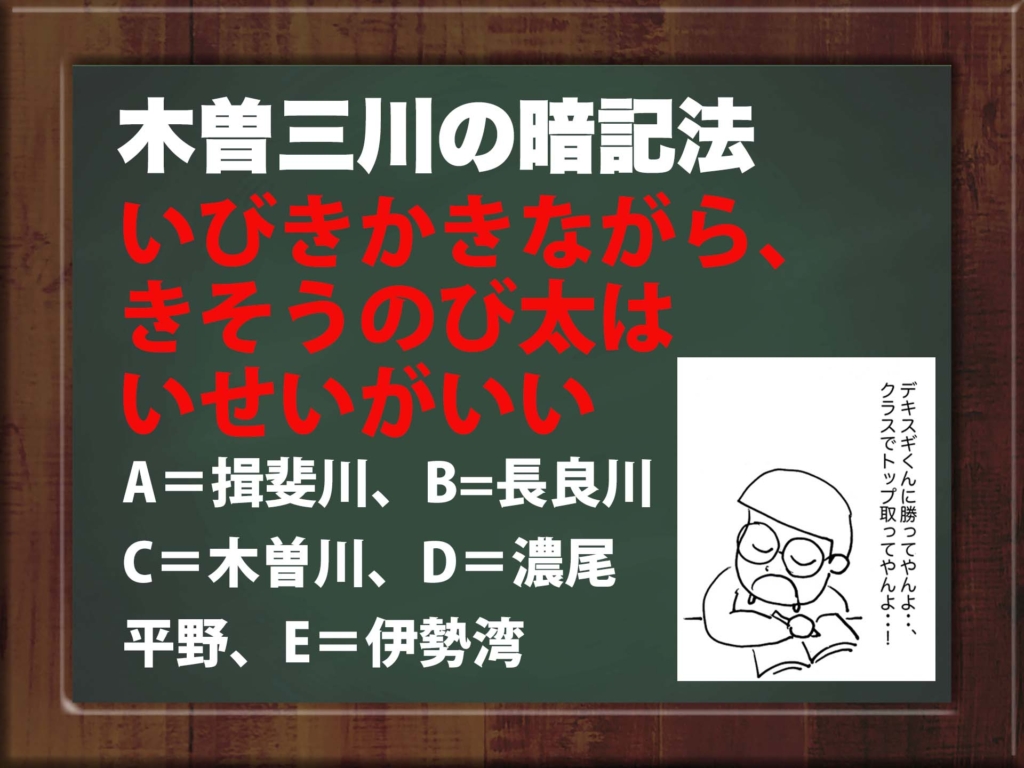

さて次は「濃尾平野」関連の地名をまとめて覚えていきます。まずは木曽三川を覚えましょう。西から揖斐(いび)川、長良(ながら)川、木曽川の三川です。この川が濃尾平野から伊勢湾に注ぎます。

「いびきかきながら、競うのび太は威勢(いせい)がいい」と暗記します。

めじろ

めじろじゃあ暗記しましょう!

解答はこちら

A⇨いびき=揖斐(いび)川

B⇨ながら=長良(ながら)川

C⇨きそう=木曽川

D⇨のび太=濃尾平野

E⇨いせい=伊勢湾

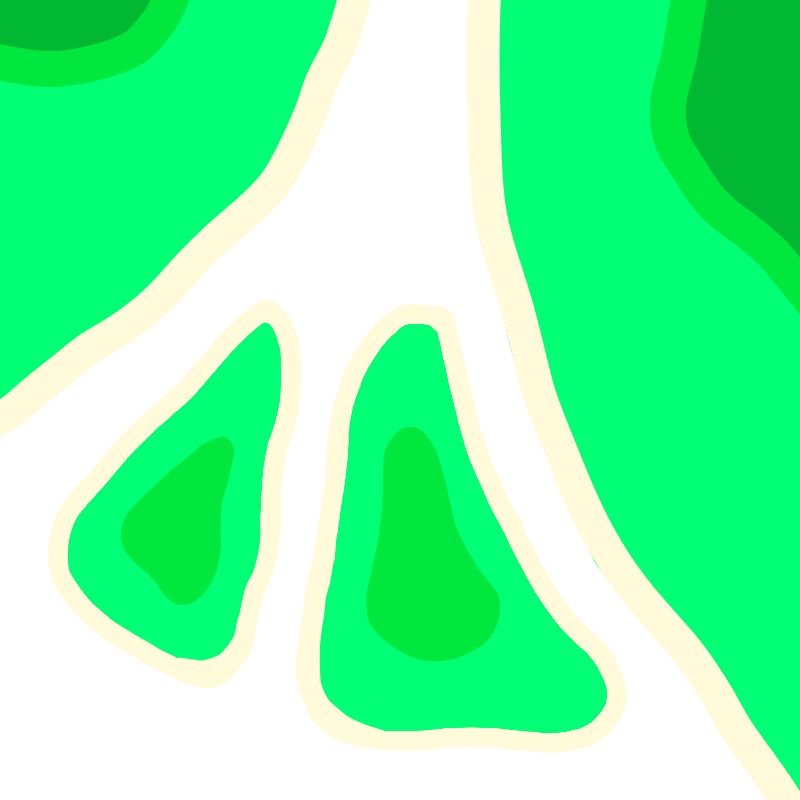

濃尾平野は三角州(デルタ)と言われる地形です。三角州とは、下流にさしかかって流れがゆるやかになった河川で、河口中央に土砂が堆積することによってできた地形です。

三角州の代表例は、淀川河口の大阪平野、太田川河口の広島平野などが挙げられます。

出典:Tomizo8, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

洪水とのたたかい

堤防で囲まれた土地

昔の木曽三川は今以上に入り組んでいて、水害が絶えませんでした。

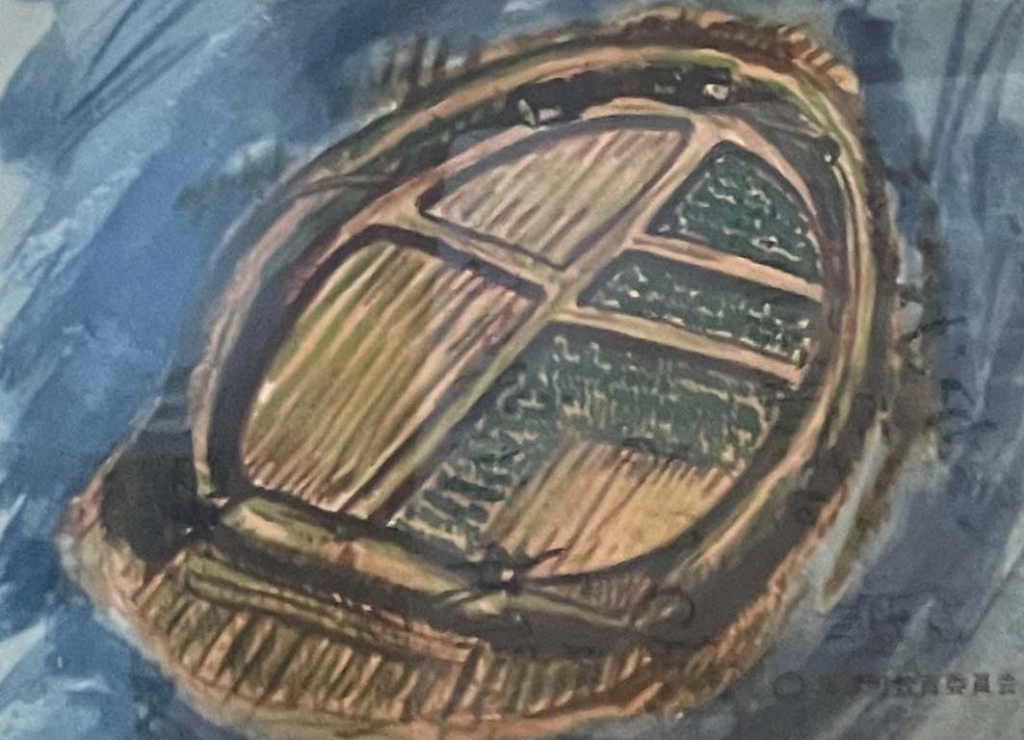

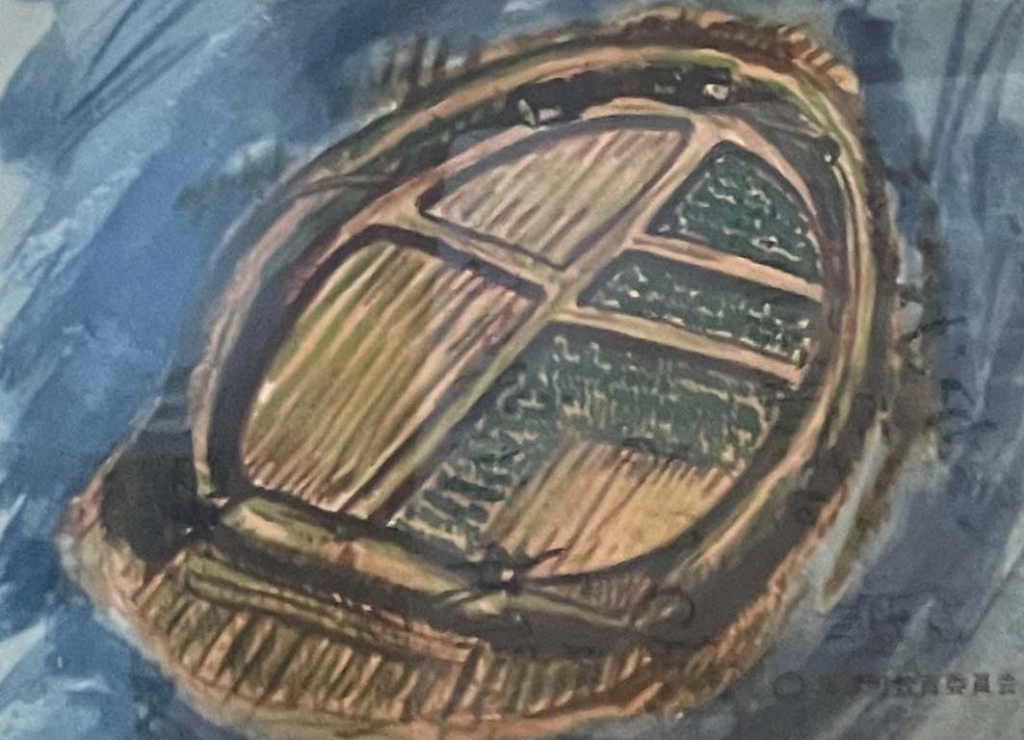

そこで人々は土地を守るために輪中を作るようになりました。輪中とは水害から村を守るため、土で盛り上げた堤防で集落ごと囲むことです。

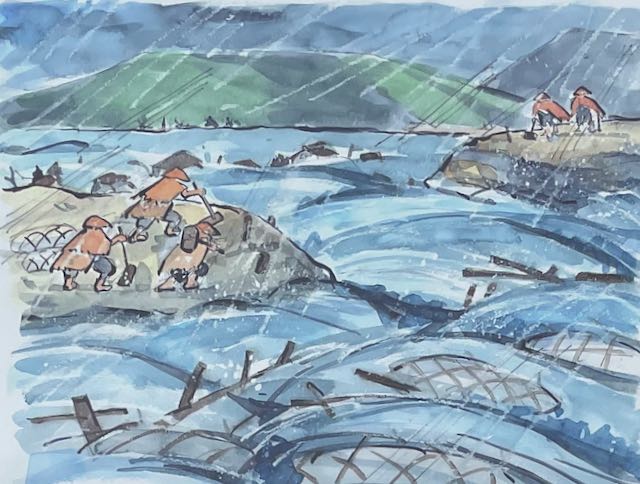

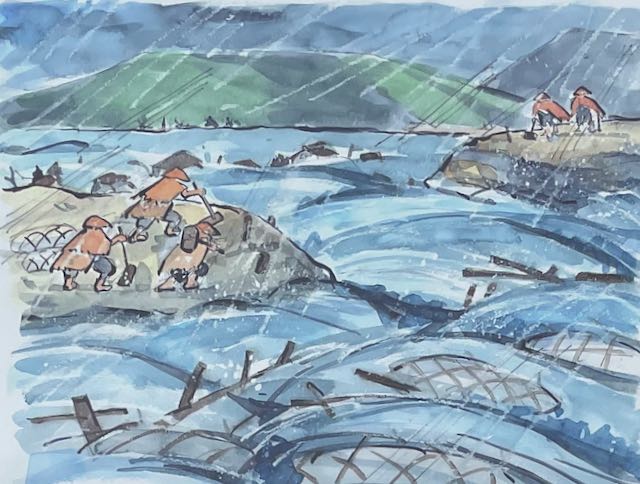

1753年、江戸幕府は木曽三川の治水工事を薩摩藩(現在の鹿児島が中心)に命じました。(宝暦治水)

出典:治水神社

この工事は難しい工事で、完成までに1年2ヶ月を要しました。薩摩は現在の貨幣価値で約200〜300億円の費用と、約80名の犠牲者を出すことになりました。

出典:治水神社

責任者だった平田靱負(ひらたゆきえ)は工事完了後、すべての責任をかぶって自害しました。

門入り口の○に十字のマークは薩摩藩を治めた島津家の印です。

濃尾の人々は薩摩に深く感謝をし、今も岐阜県と鹿児島県は深い友情で結ばれています。

分流の完成

江戸時代が終わって、明治時代になっても水害が止むことはありませんでした。

網の目のようになった川の流れを整備する必要がありました。そこでオランダの技術者ヨハネス・デ・レーケが招かれ、オランダの技術による護岸工事が行われました。この工事は1902年に完成。

日本の川を見て、「これは川でない。滝だ」と発言したことでも有名。

オランダはこういう技術者に関しては、世界トップレベルのものがあります。オランダの国土の4分の1はポルダーと呼ばれる干拓地なのです。干拓とは浅い海を堤防で仕切って、海水を排水して出来た土地です。

オランダというとどんなイメージかな?

チューリップと風車のイメージがあるよ。

そうだね。あの風車は何のためにあるかわかる?

知らない。

あれは干拓地から水を汲み上げて、排水するために使うんだ。

へえ。

あとオランダは地球温暖化問題に熱心に取り組んでる国なんだよ。

偉いね。でもなんで?

オランダは海面より低い土地が多いから、温暖化によって海面が上昇しちゃうと住めなくなってしまう危険があるからなんだ。

なるほどね。

これ、開成で出たことがあるんだよ。

水屋って何?

盛り土をした家

濃尾平野の昔の農家では、洪水に備えて盛り土や石垣で、家全体を高く作るようにしていました。

水屋って何?

水屋は洪水の時の、避難用の建物です。石垣を組んで、家よりもさらに高いところに建てられていました。

(木曽三川公園センター)

水屋には食料やフトン、田舟などが備えられていました。

(木曽三川公園センター)

(木曽三川公園センター)

ただし水屋を持つことが出来たのは豊かな人々(金持ち)に限られていました。多くの農民は洪水のときは、高い土地の神社や助命壇に逃げ込んでいました。

家に供えられた舟

濃尾平野の農家には軒先に舟が付けられているんだよ。

なんで舟をこんな高いところに?

洪水は恐ろしく、一階の天井近くまで浸水してしまうこともあるんだ。

そんなに!怖っ!だから高いところに舟を付けておくのね。

また家の中の仏壇は、いざという時はロープで高いところに引き上げられるようになっていた。

仏様も避難するんだ。

輪中の今

広がる水田

土地の地下につくられた水路を暗きょ排水といいます。排水を止めて水をためれば水田として使えるし、逆に水を抜けば畑として利用することが出来ます。このように土地の利用法も多様化してきました。

災害を伝え、そなえる

堤防の上の石碑は?

過去に災害が起こったことを、後世の人に伝えるためにつくられた石碑を「自然災害伝承碑」といいます。地図記号も2019年に新しく作られました。

災害の被害を予測した地図

地域によって、さまざまな災害が発生する可能性があります。災害が予想される地域や、避難場所などを表示した地図をハザードマップと言います。

コメント