★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

どこから輸入されてるの?

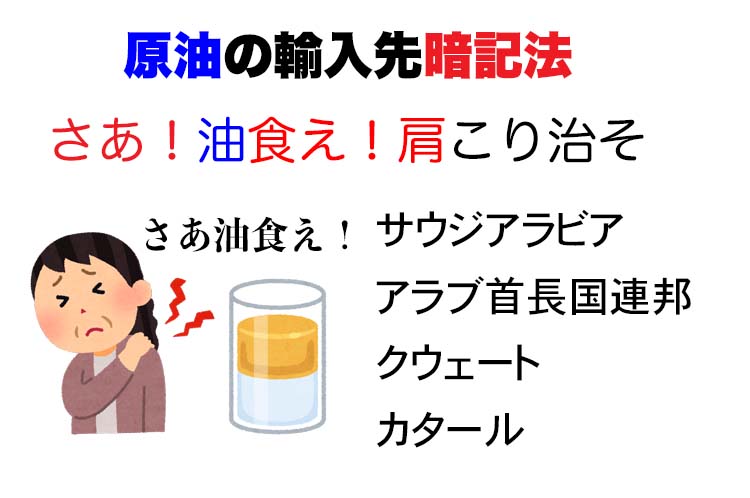

①原油・・中東の国々が中心です。

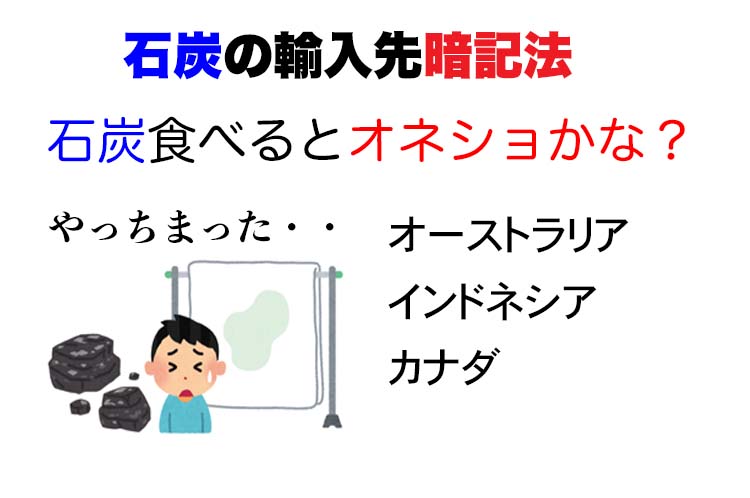

②石炭はオーストラリアが6割です。

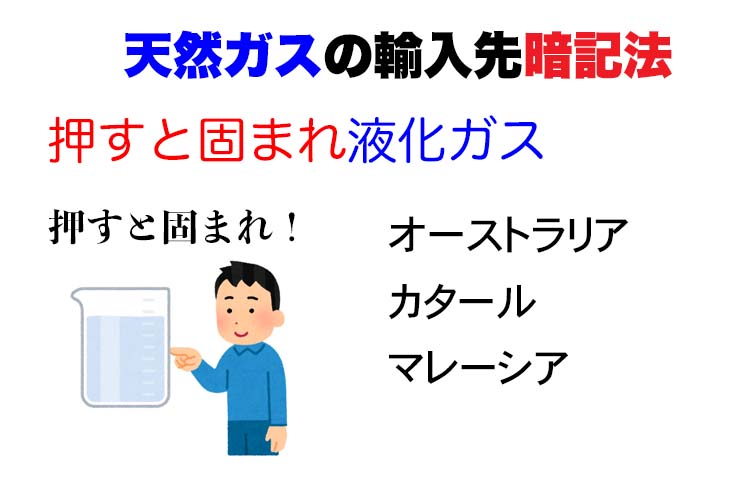

③天然ガス・・液化してタンカーで日本に運びます。2022年はオーストラリア、マレーシアが多く、カタールの割合は下がっています。

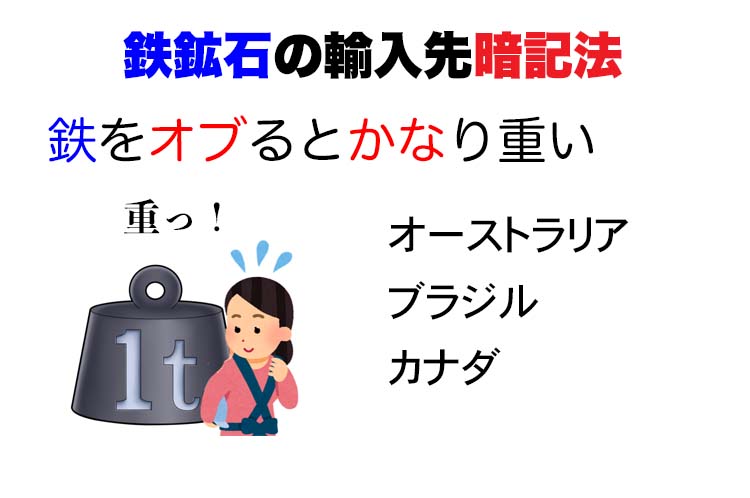

④鉄鉱石・・これもオーストラリア。

⑤木材

カナダ、ロシア、アメリカ、ヨーロッパなど北方材を輸入しています。

⑥大豆・・和食に多く使われるのに、食料自給率はとても低い。アメリカの大豆は脂肪分が多いため、豆腐にはぴったりだそうですね。

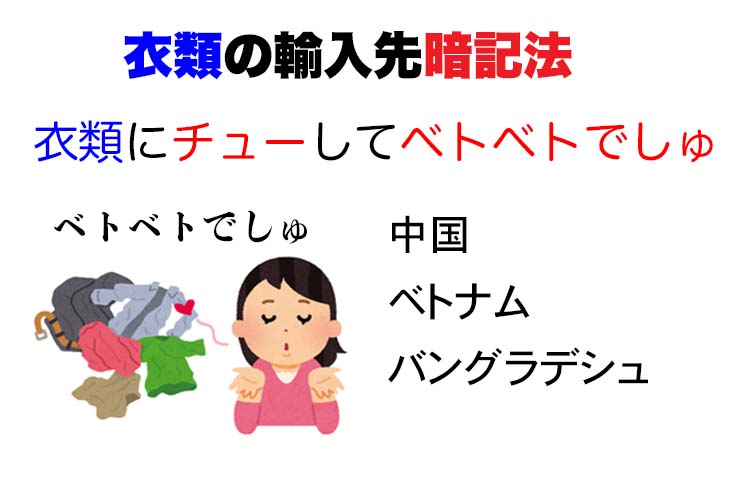

⑦衣類・・衣類は人件費の安いアジア諸国が強いですね。

⑧自動車・・輸入車の3分の2はドイツと覚えておきましょう。

出典:Alexander Migl, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

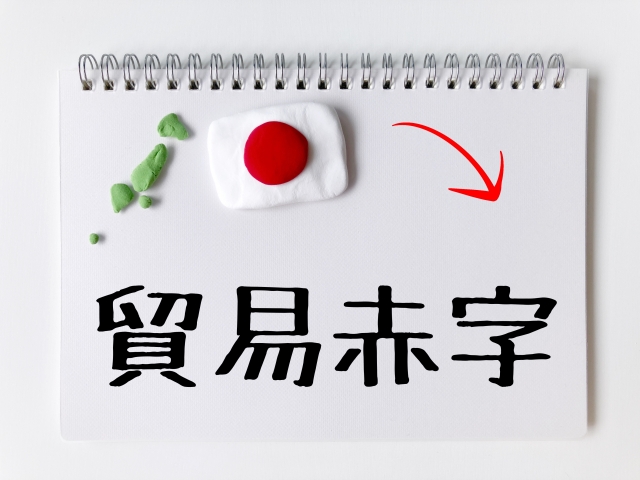

貿易黒字と貿易赤字

外国と貿易をして、輸出額が輸入額より多いことを貿易黒字、その反対を貿易赤字といいます。

資源国との貿易は貿易赤字になりがちであることは知っておこう。

要するに日本が売る方より日本が買う方が多い国との貿易は「貿易赤字」になるのですね。

(例)

サウジアラビア→原油を輸入→貿易赤字

オーストラリア→天然ガス、石炭を輸入→貿易赤字

韓国→資源は買ってない→貿易黒字

日本の輸入

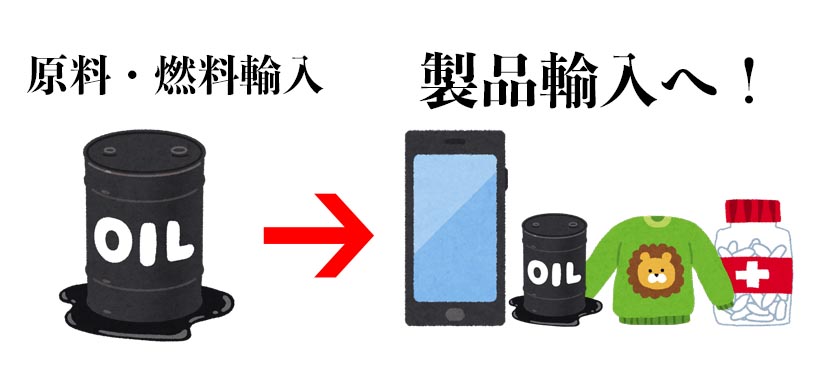

変化してきた輸入品

かつては原油や鉄鉱石などの原料や燃料の輸入が中心でした。近年は機械類、衣類、医薬品などの製品輸入も増えてきています。

製品輸入が増えた理由は、アジア諸国の工業化が挙げられます。以前はアジアで工業国というと、日本が抜きん出ていました。しかし最近は中国やタイなどが、めざましい工業発展をとげ、アジアの安い製品が輸入されるようになってきました。

また日本の会社が、アジアなどに海外工場をつくることが増えています。賃金(給料)や土地代が安い国で作ることで、生産にかかる費用を少なくするためです。これを現地生産といいます。で、わざわざ外国の工場でつくった製品を、日本に逆輸入するケースが増えました。これも製品輸入が増えた理由の一つです。

めじろ

めじろ衣類なんてほとんど海外(アジア)製だよね。

中国製とか、ベトナム製とか多いよね。

増える食料の輸入

広い耕地で大規模に生産されている外国の農産物は、普通は日本より価格が安くなります。国産品は、値段ではとてもアメリカやオーストラリアに勝てない。

Jeffrey Beall, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

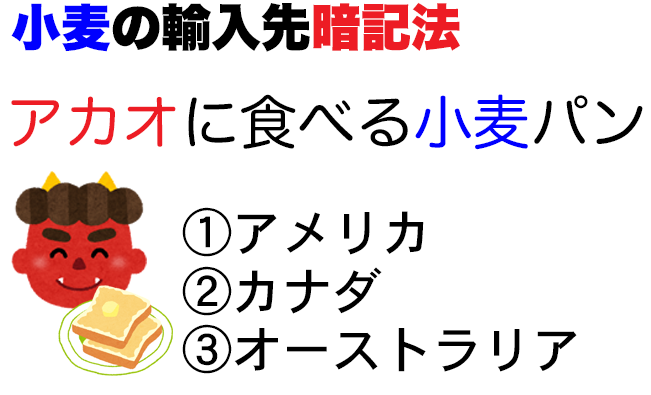

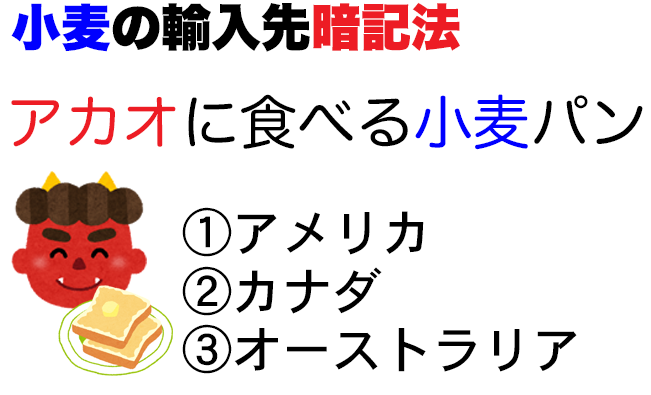

主な食料の輸入相手先を覚えていきましょう。

①小麦・・小麦も食料自給率は低いです。

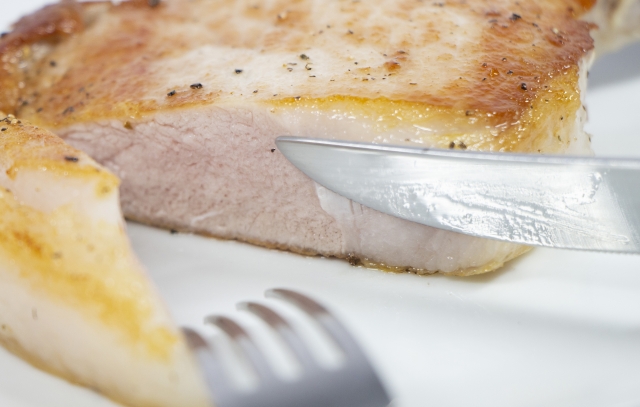

②肉類・・アメリカ、オーストラリアからは牛肉を輸入します。オーストラリアの牛肉をオージー・ビーフといいます。アメリカ、カナダ、スペインからはぶた肉を輸入します。ブラジルやタイからはとり肉を輸入しています。

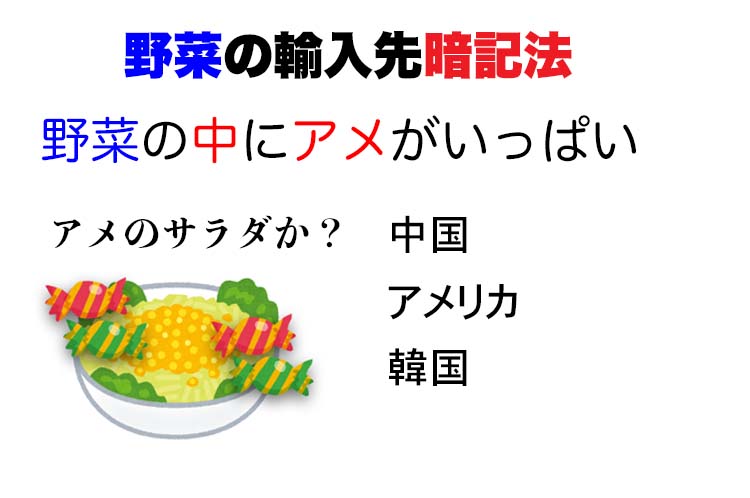

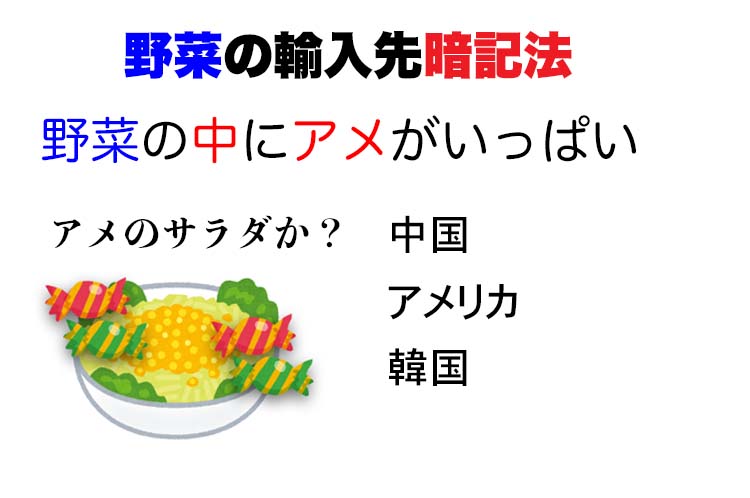

また野菜は主に中国から輸入していますが、アメリカからブロッコリーなども輸入しています。

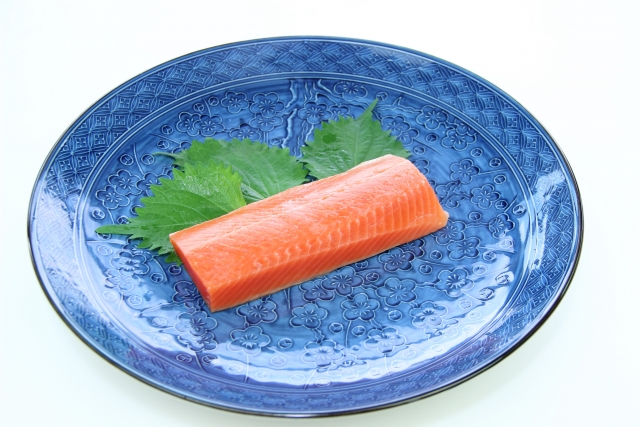

魚介類も主に中国から輸入していますが、チリからサケ・マスなども輸入しています。

日本の貿易の昔と今

資源が乏しいが、工業技術力のある日本は加工貿易が盛んでした。加工貿易とは原料を輸入し、製品を輸出する貿易のことです。

現在では加工貿易の特徴は薄れ、製品輸入が増えています。

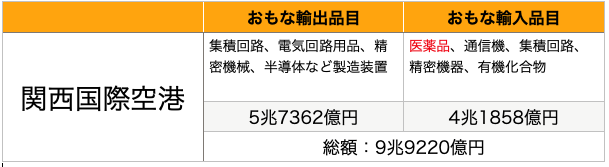

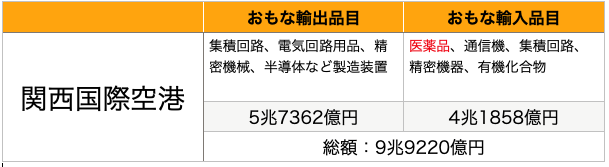

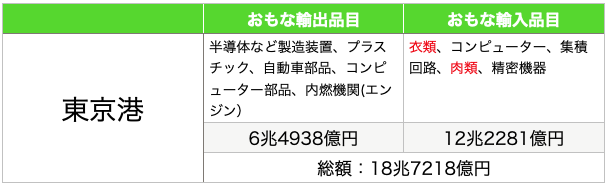

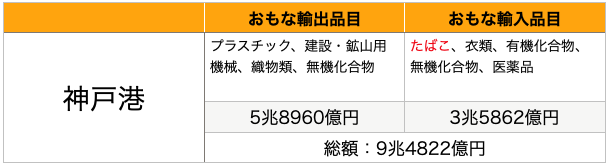

日本のおもな貿易港

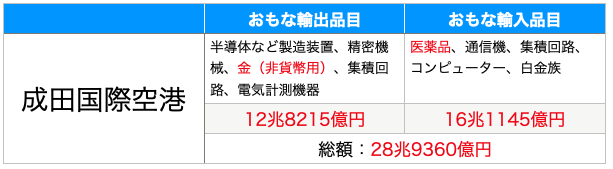

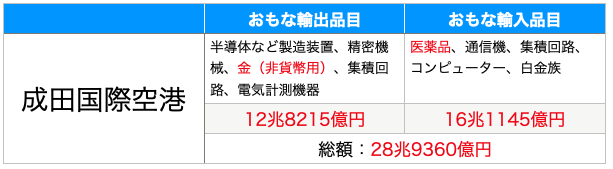

空港の特徴

集積回路の輸出入や、医薬品の輸入など小さくて軽いわりに高価なものを扱うことが多いです。

成田空港の見分け方は貿易総額が1位。輸出・輸入総額とも1位。そして金(非貨幣用)を輸出していたら成田と見分けられます。「成金」と覚えましょう。

関西国際空港も「空港の特徴」通り。医薬品の輸入がすごく多い。大阪府には製薬会社が多いためです。

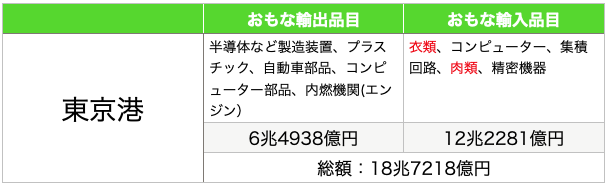

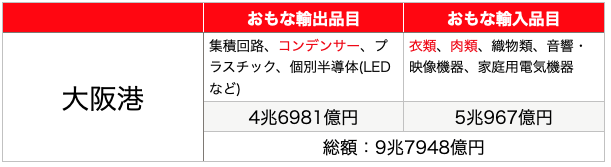

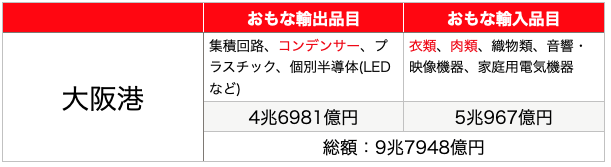

大都市(大消費地)にある港の特徴

衣類や食料品の輸入が多くなります。首都圏の膨大な人口を支えているのが東京港です。

大阪港の見分け方は衣類や食料品の輸入が多い「都市型」であることに加えて、コンデンサー(蓄電器)の輸出が多いこと。東京港に比べて金額が低いことも注意。

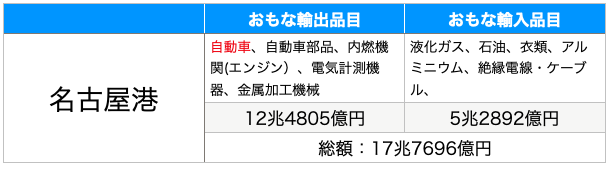

自動車工業の盛んな地域の港の特徴

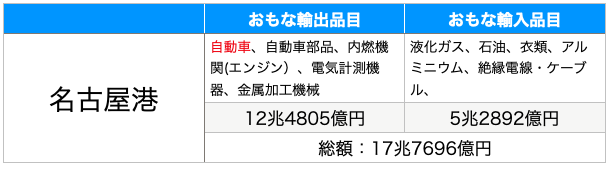

自動車や自動車部品の輸出が多くなります。名古屋港の見分け方は輸出総額が成田と1位を争うほど多く、自動車の輸出が多いこと。トヨタ効果ですね。自動車部品は、海外日系自動車工場に送るためのものです。

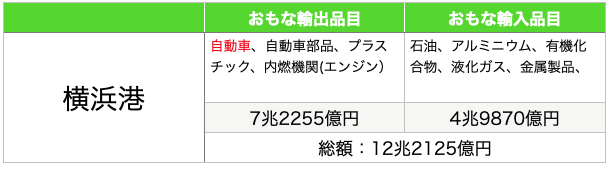

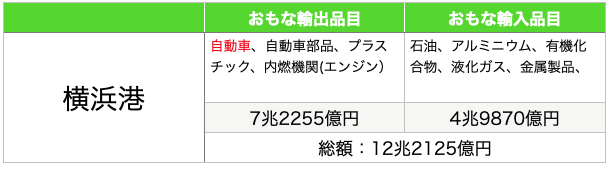

横浜港も自動車関連の輸出が多いですが、名古屋に比べて金額・割合ともに低い。

その他の港の特徴

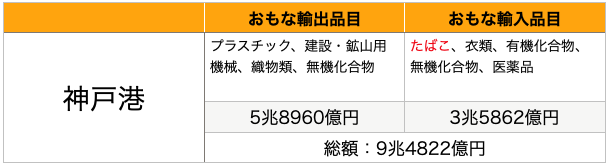

神戸港の見分け方はたばこの輸入です。六甲アイランドに輸入たばこを扱う会社の倉庫があるそうです。

静岡県の清水港は自動車部品やオートバイの輸出で覚えましょう。静岡県は東海工業地域があり、オートバイの製造が盛んです。

貿易で使われるお金

円とドルの交換

貿易の支払いには、主にアメリカのドルが使われます。

1970年代までは、1ドル=360円と決められていました(固定相場制)。1973年からは、その時の政治や経済の動きによって、毎日比率が変わる変動相場制に移行しています。

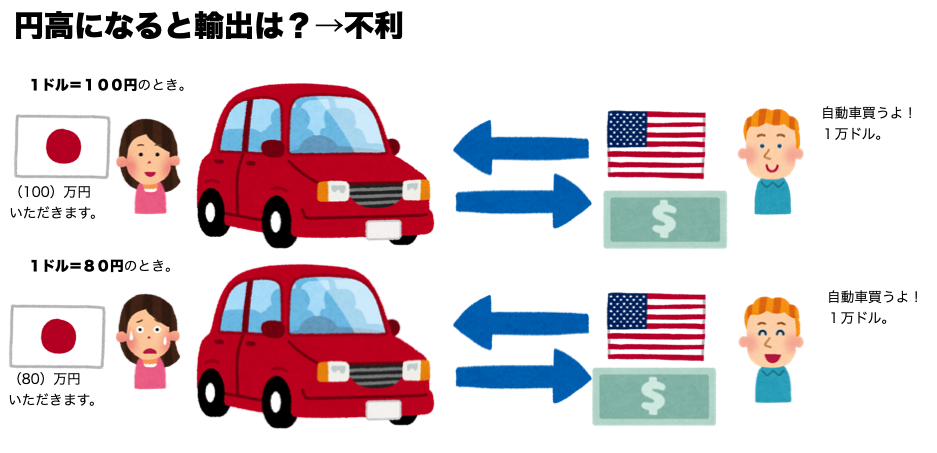

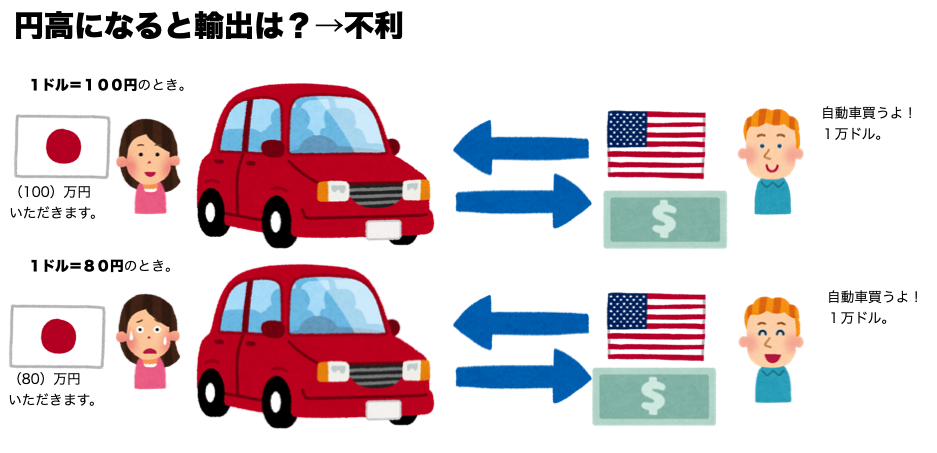

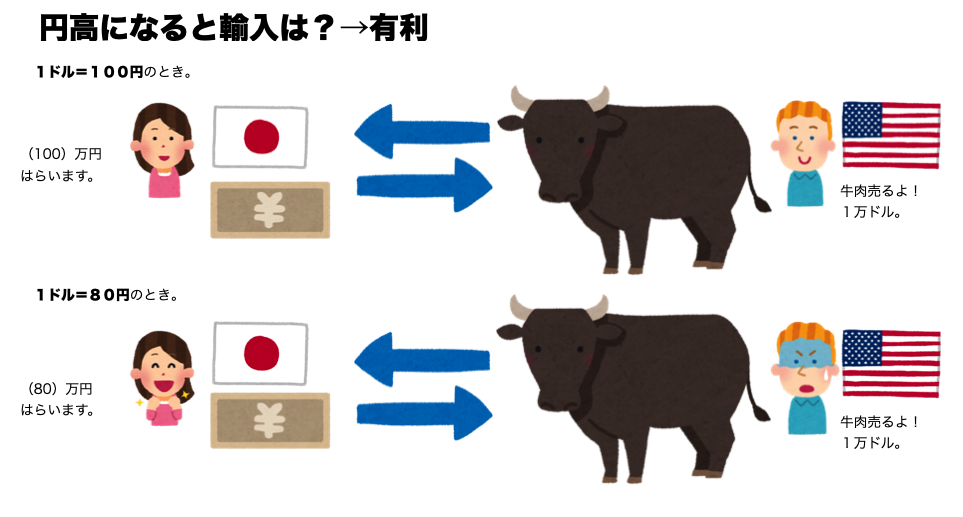

円高とは?

1ドル=100円から、翌日は1ドル=80円になるような動きを円高といいます。

1ドル=100円から80円になるなら円安じゃないの?

違います。でも確かに間違いやすいね。まず1ドル=100円のハンバーガーをイメージしてみよう

100円マックか。

これが次の日は80円で買えるようになるんだ。

お得ね!

1ドル=100円出さなきゃ買えなかったハンバーガーが、次の日は80円で買えるようになった!

つまりドルに対して円の価値がより高まったから、より少ない金額で買えるようになったんだ。

なるほど。だから「円高」なのか

円高になると貿易はどうなる?

1985年から約10年間、円高が続き、日本製品の輸出が不利になりました。トヨタ自動車は1円円高になると約400億円減収となるそうですね。

またその頃は売れすぎる日本車に対して、アメリカ自動車会社の怒りはたまっていて、大きな政治問題になっていました(日米貿易摩擦)。

この頃から現地生産を行う会社が増えました。つまりアメリカ合衆国に工場を作り、アメリカ人を労働者として雇い、アメリカ合衆国に税金を納めるのです。現地生産をすることによって、円高の不利も日米貿易摩擦も軽減することが出来たのです。

一方で、多くの工場が海外に移ると、国内の工業の力がおとろえてしまいます。これを産業の空洞化といいます。日本人の働く場所がなくなってしまいますね。

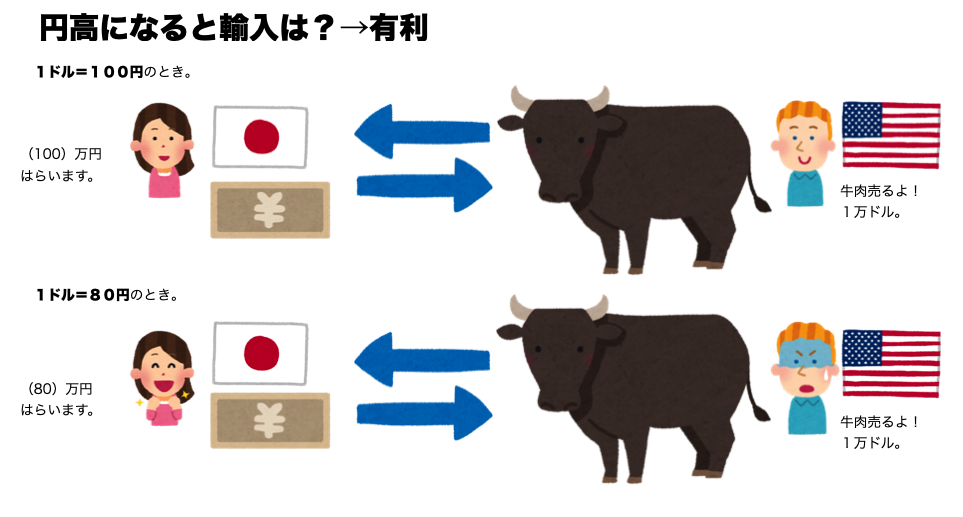

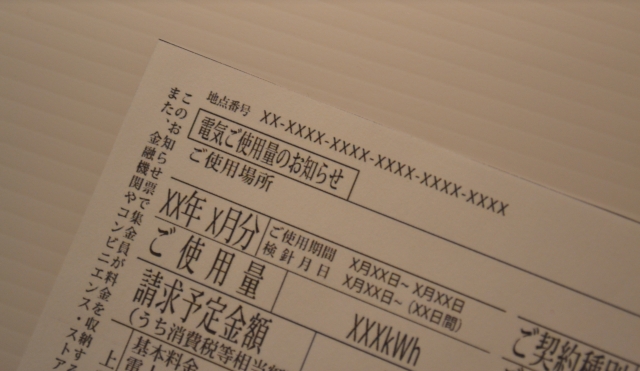

円高になると電気代やガス代はどうなる?

円高になると電気代やガス代はどうなると思う?

さあ?

電力を作るのに必要な資源はなんだっけ?

石油?天然ガス?石炭?

それって日本で採れないよね。どうするの?

外国から輸入する。

円高って輸入に有利だっけ?不利だっけ?

あっ、そうか。資源を安く輸入できるようになるのね。

そう。だから円高になると、電気やガス料金が下げられることもあるんだ。

円高になると海外旅行はどうなる?

円高の時に海外旅行に行くと安く行ける?それともお高くなる?

さあ?

例えば1ドル=100円の時、100ドルのホテルに泊まったとして何円になる?

1万円かな?

そうだね?じゃあ、1ドル=80円の時、100ドルのホテルに泊まったとして何円になる?

8000円かな?

わかった?円高になるとお安く泊まれるんだと

あっ、そうか。円高の時に、海外旅行はお得なんだね。

コメント

コメント一覧 (1件)

初めまして!中学受験を志す娘がいます。新五年になり、社会も難しくなってきたところでこちらのブログを知りました。第7回の授業が4月にあるので、とてもありがたいです。8回以降も楽しみにお待ちしています。ブログ更新、

頑張ってください!