★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

★地図テストで地名や位置をマスターしよう★

地図テストは「note」から有料ダウンロードできます。

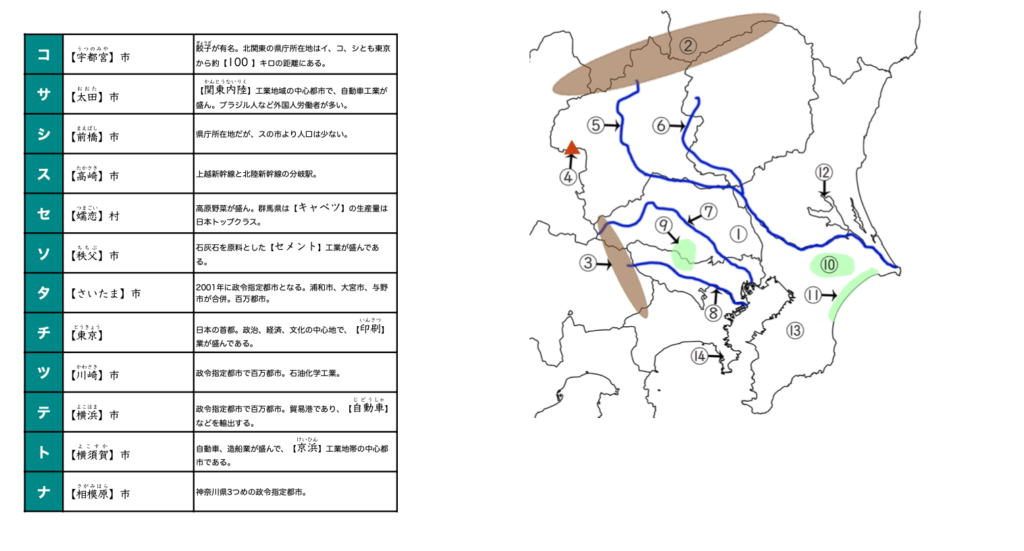

関東地方の自然

地形

関東地方ってあまり覚える地形ってないね。

そうだね、前回の中部地方に比べるとね。まあ、平野しかないからね。

関東平野のこと?

そう。関東平野は日本最大の平野なんだ。

上の地図の緑の部分が関東平野です。国土面積の約5%を占める我が国最大の平野です。利根川などの周囲の川が運び込んだ土砂と、富士山や箱根山などの火山灰が積もってできた赤土(関東ローム)の台地から、関東平野はできています。

関東平野は北西を越後山脈に、西側を関東山地におおわれ、中部地方との境になっています。

越後山脈があるため、越後平野は冬にどうなるんだっけ?

何度もやったよ。すごい雪が降るんでしょ。

越後の側で雪になってしまうから、冬の関東には乾燥した風が吹き下ろすんだ。

それも知ってるよ。からっ風でしょ。

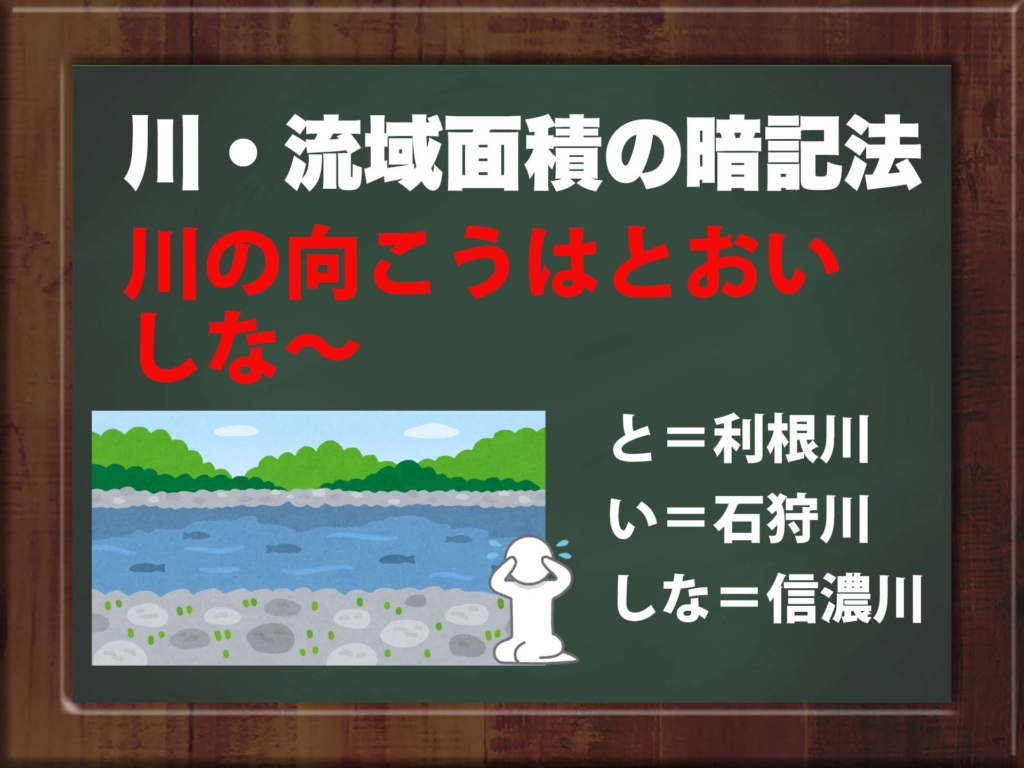

関東平野の真ん中を流れるのが利根川です。流域面積日本一の大河です。長さは322Km(日本二位)で、越後山脈に含まれる三国(みくに)山脈を水源とします。三国というのは、新潟、長野、群馬の県境に位置するため、そう呼ばれます。

利根川の支流には足尾銅山事件で有名な渡良瀬川や、鬼怒川があります。

利根川下流(茨城・千葉の県境)は低湿地の水郷地帯になっていて、台風の被害をさけるために早めに収穫する早場米がつくられてきました。

早場米ってどんだけ早いわけ?

8月には刈り取り始めるんだよ。9月中旬には出荷できる。

はやっ!

利根川は千葉県銚子市から太平洋に流れ出ます。

出典:国土交通省関東地方整備局HP

関東地方の海岸線は、単調な砂浜海岸が続きます。房総半島東部の九十九里浜は約66㎞も続き、かつては地引き網漁が盛んでした。

気候

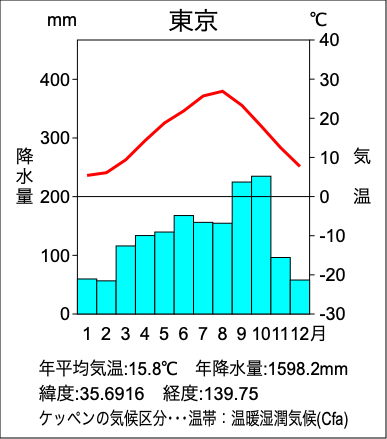

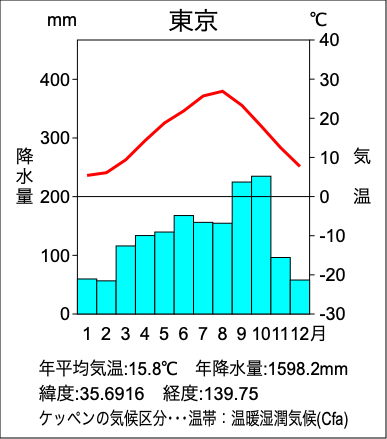

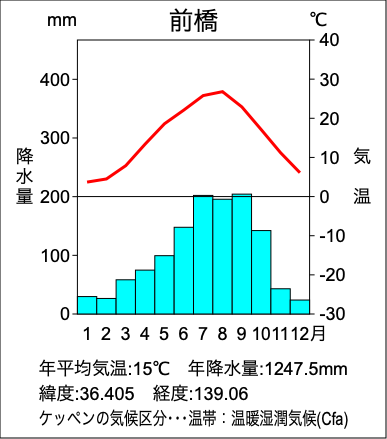

①太平洋側・・夏は高温多雨の凸型になります。

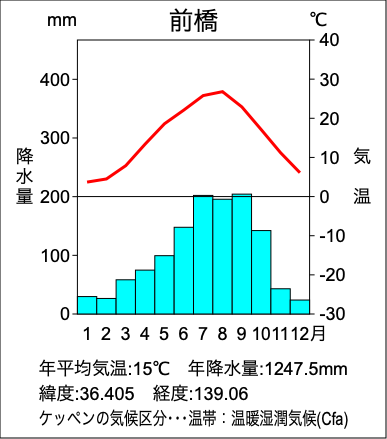

②内陸部・・夏冬の気温格差が大きく、降水量が少なくなります。

なんで前橋、こんなに冬に雨が降らないの?!

群馬の北西に山脈があったじゃん。何だっけ?

越後山脈?あっ!分かった!からっ風か!

そうだね。山の向こうの越後山脈で雪になってしまうから、山を越えた群馬には乾燥したからっ風が吹き下ろすんだ。

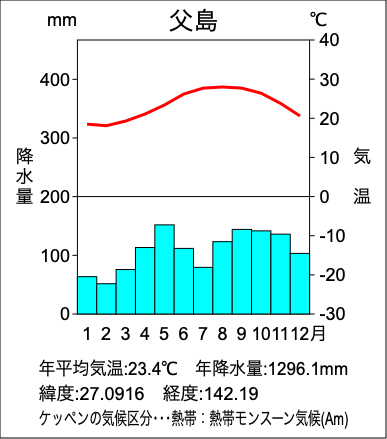

③小笠原諸島・・年中温暖で、南西諸島の気候に似ています。

関東地方の農林水産業

農業

首都圏(関東地方+山梨県を加えた1都6県)の膨大な人口を支えるために、近郊農業が盛んです。近郊農業県として茨城県と千葉県を覚えておきましょう。

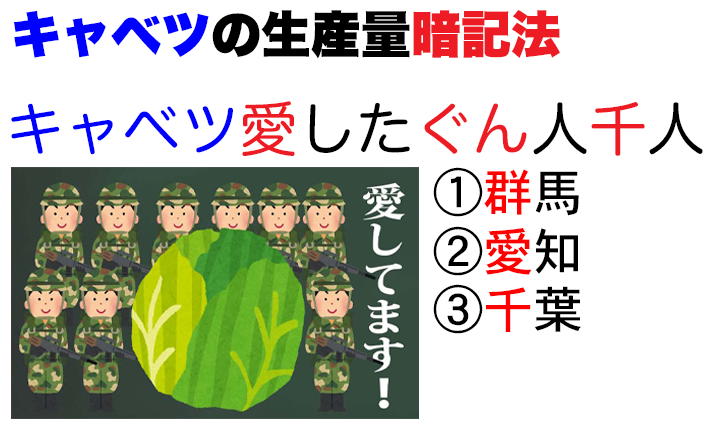

群馬県の嬬恋村では高冷地農業が行われ、夏の涼しい時期にキャベツなどの高原野菜が作られています。

千葉県の房総半島や、神奈川県の三浦半島では黒潮のおかげで年中温暖なため、野菜や花の栽培が盛んです。

利根川下流(茨城・千葉の県境)は低湿地の水郷地帯になっていて、台風の被害をさけるために早めに収穫する早場米がつくられてきました。

関東地方では畜産も盛んです。酪農や豚、採卵鶏の飼育が行われています。採卵鶏は全国1位茨城県、2位が千葉県と、畜産王国の鹿児島県を上回ります。傷みやすい卵は、大消費地の東京に近い近郊県での飼育が盛んなのですね。

千葉県はらっかせいの生産量が日本一です。らっかせいは南アメリカ原産ですが、明治時代から栽培されるようになりました。らっかせいは土の中で実を開くため、土が柔らかい関東ロームの千葉県は生産に適しているのです。千葉県では八街(やちまた)市など北部中心に、全国の約8割を生産しています。中の実はピーナッツとして食べられます。

埼玉県狭山市の茶は高級茶で知られます。「狭山茶摘み歌」で「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」と歌われるほどです。ただし茶の生産量は、静岡や鹿児島には遠く及びません。埼玉県は他の茶産地に比べて寒いため、年に2回程度しか茶摘みができないためです。

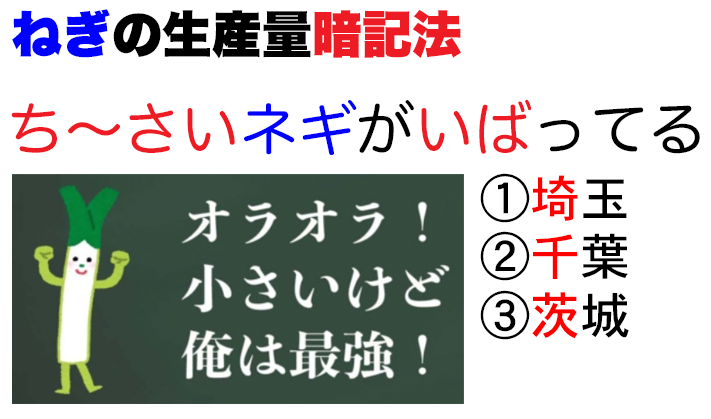

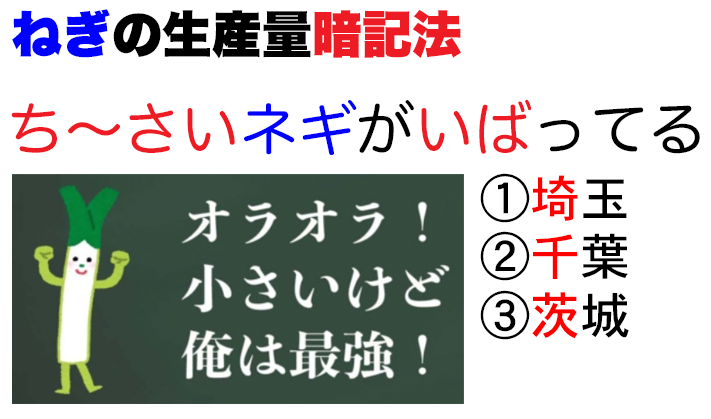

群馬県はこんにゃくいもの生産が日本一で、全国の9割以上を生産します。その多くは県北部で生産され、特に下仁田町はこんにゃくいもやネギの生産で全国的に有名です。

栃木県ではゆうがおの実から作るかんぴょうの生産が盛んで、全国の9割以上を占めています。

栃木県はイチゴの生産も日本一です。1990年代に開発された「とちおとめ」が有名です。ちなみに2位は「あまおう」で有名な福岡県です。

日本なしは鳥取県が有名ですが、実は「二十世紀なし」は鳥取でなく千葉県松戸市原産。現在は茨城、千葉、栃木で生産がさかんです。

メロンは茨城県が全国1位です。アンデスメロンが有名ですが、由来は南アメリカのアンデス山脈・・というわけでなく、美味しくて安心して味わえるから「安心です!」という意味で、アンデスと名付けられたそうですね。

水産業

銚子港(千葉県)・・日本最大の水揚げ高を誇ります。沖合には潮目が近く、利根川からは栄養分の高い豊かな水が流れ込んできます。魚種も多種多様で、イワシ、サバ、サンマ、ヒラメ、キンメダイとなんでも獲れます。

神奈川県三浦半島の三崎港は日本有数のマグロ漁港として知られます。

関東地方の工業

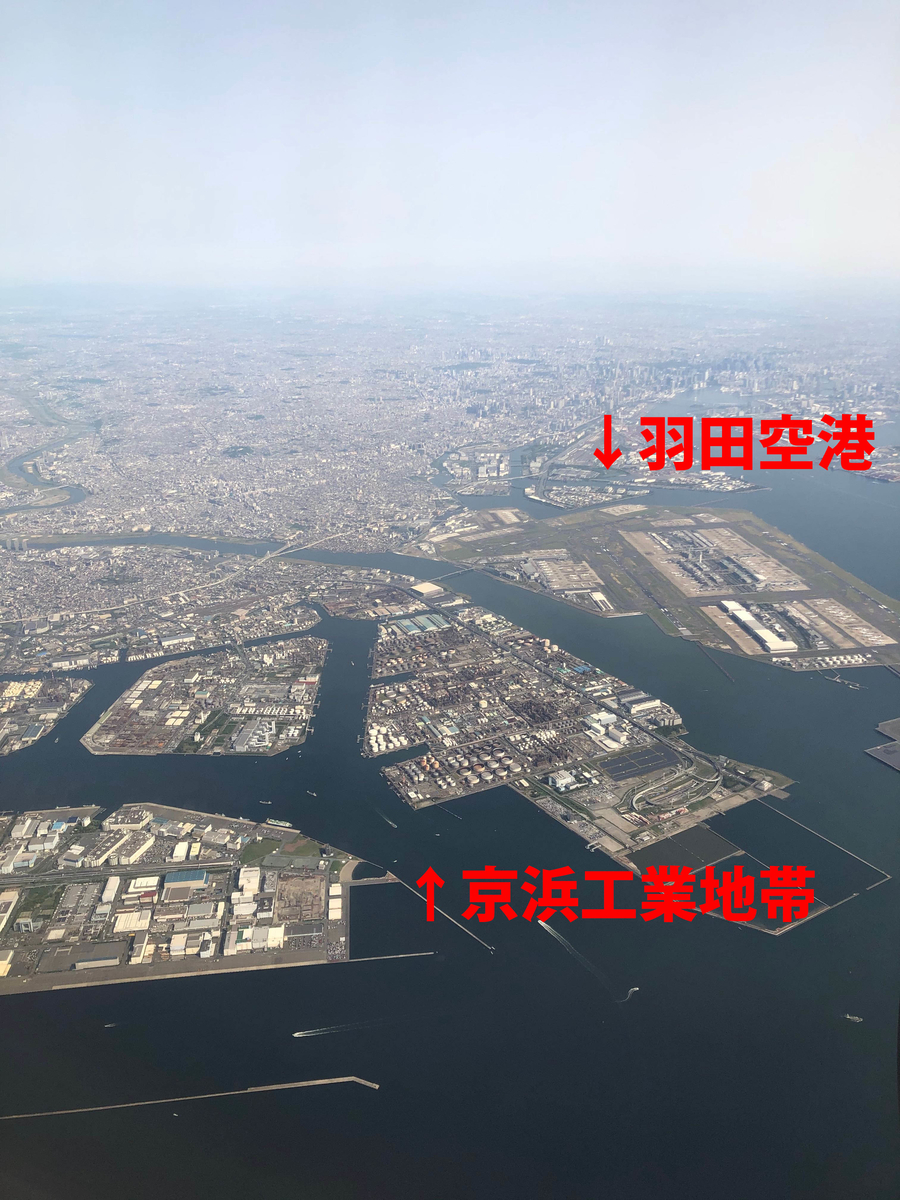

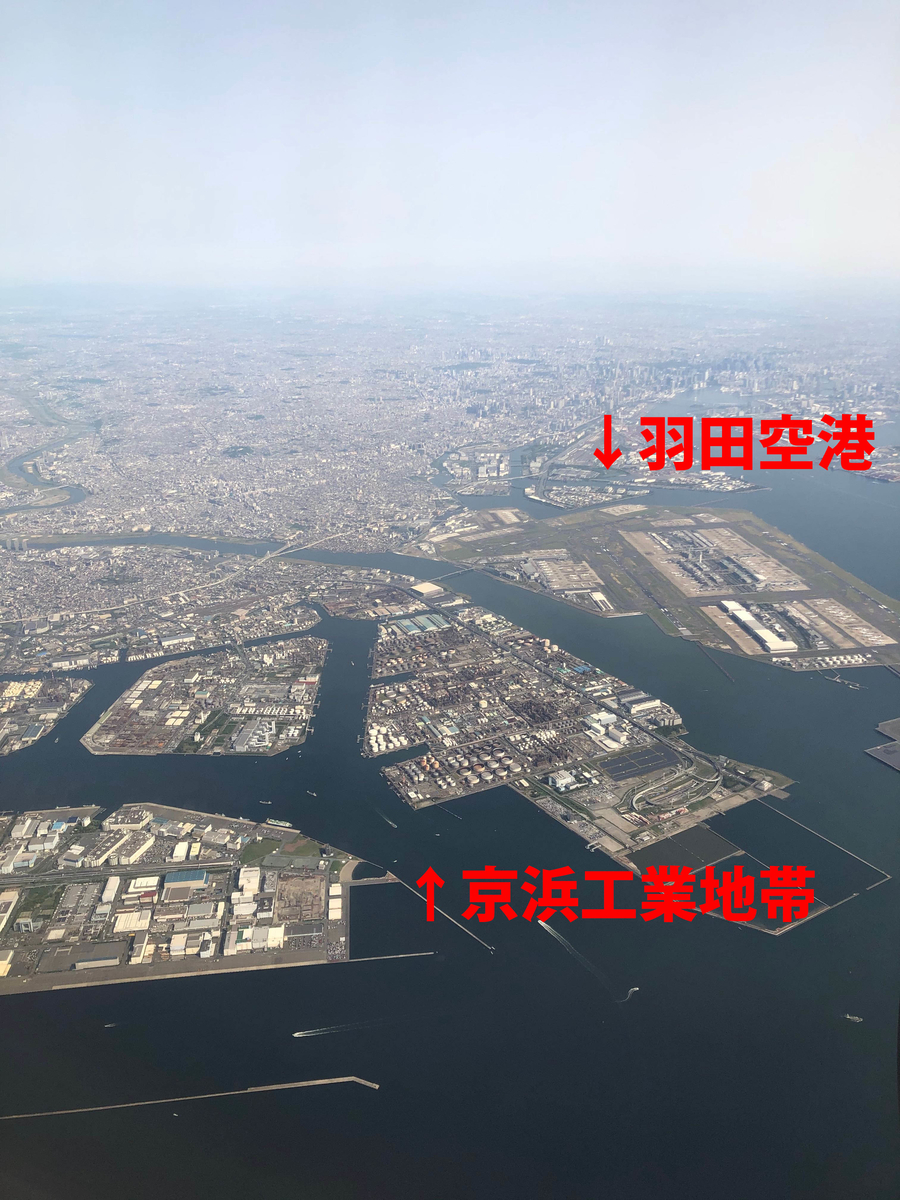

京浜工業地帯

東京都から神奈川県の東京湾岸を中心とします。「京浜」とは東京と横浜一帯を表します。1990年代半ばまでは日本一の工業地帯でしたが、現在は五番手くらいの位置に低下してしまっています。

多摩川河口の川崎市は、鉄鋼業と石油化学工業の両方がさかんな都市でしたが、鉄鋼業の大工場(JFEスチール)が2023年に休止しました。

横須賀では自動車工業(日産・追浜工場)や造船業がさかんです。追浜工場では電気自動車(日産リーフ)などのエコカーも製造しています。

東京は政治・経済・文化の中心であるため、印刷業が比較的さかんです。文京区や新宿区には古くから印刷会社が多いですね。

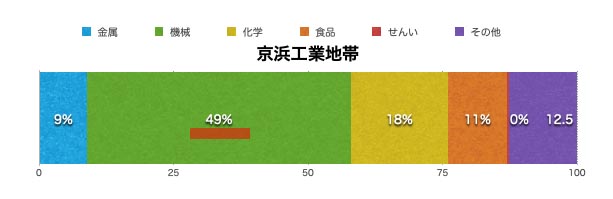

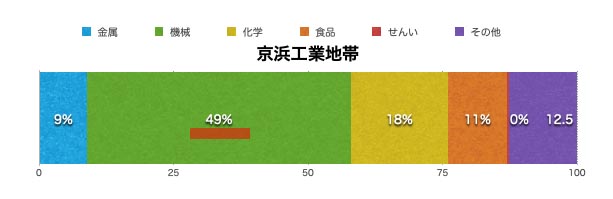

京浜工業地帯のグラフは、機械工業の割合が全体の約半分。見分け方は機械工業が約45%くらいであることは知っておきましょう。

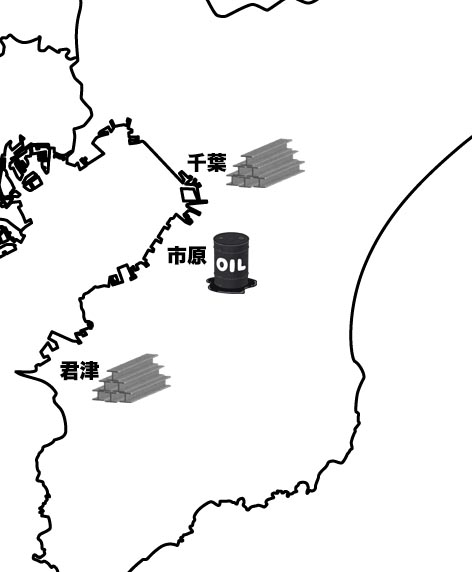

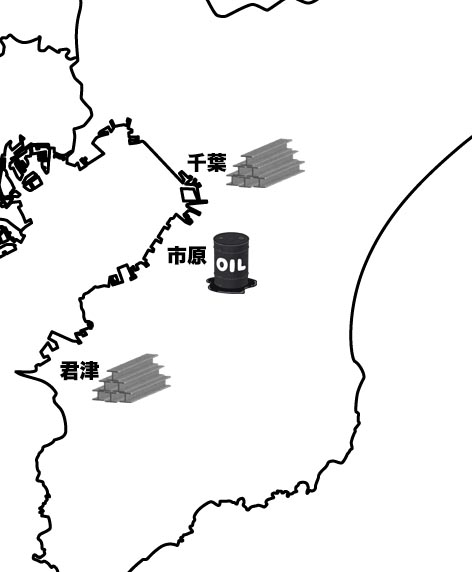

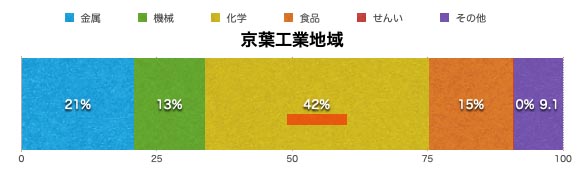

京葉工業地域

千葉県の東京湾岸に広がっています。埋め立て地に重化学工業地域がつくられています。市原市には大規模な石油化学コンビナートが広がります。市原の北には千葉市、南には君津市があり、どちらも鉄鋼業がさかんです。

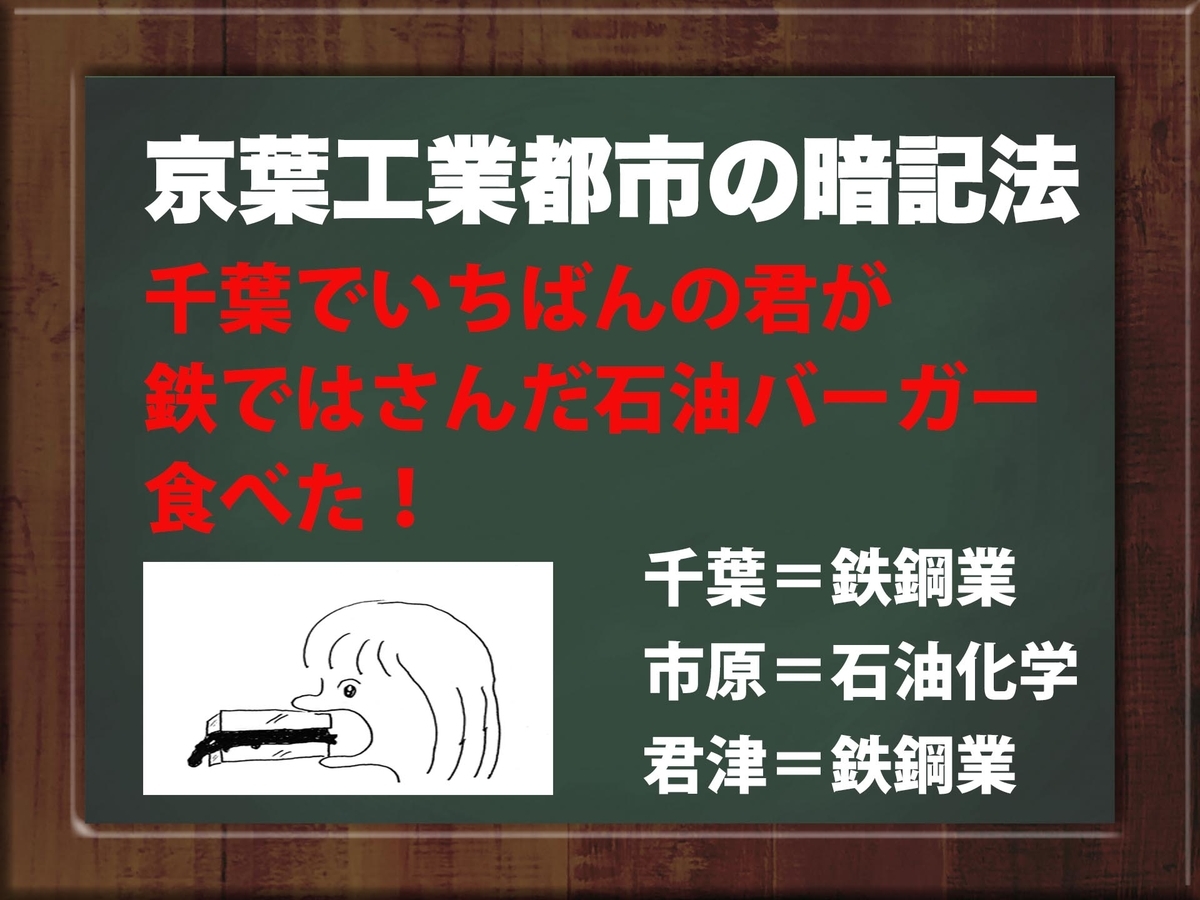

暗記法「千葉でいちばんの君が、鉄ではさんだ石油バーガー食べた!」

千葉で 「千葉市」⇨鉄

いちばんの「市原市」⇨石油

君が 「君津市」⇨鉄

つまり千葉市と君津市は鉄鋼業がさかんで、それにはさまれる市原市で石油化学工業がさかん、という意味です。

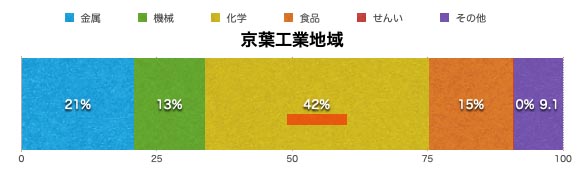

京葉工業地域のグラフの見分け方は化学工業の割合が約40%と非常に大きいですね。これで見分けられます。

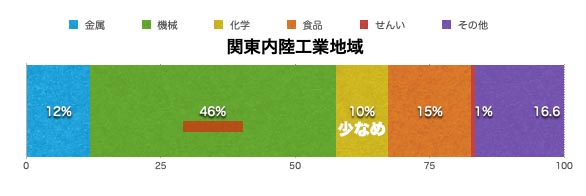

関東内陸工業地域

関東の内陸部の埼玉県、群馬県、栃木県に広がっています。1970年代以降、高速道路(東北自動車道や関越自動車道など)が整備され、県や市によって工業団地が準備されたこともあって、自動車工業、電気機器、電子工業などが進出しました。土地が広く、地価も安く、大消費地の東京にも近い北関東は、工業用地としての潜在能力は高かったのです。

特に群馬県の太田市は自動車工業(SUBARU)がさかんです。SUBARUは戦前は中島飛行機という軍用機の会社でしたが、戦後は自動車工業に転換して発展しています。

出典:Mytho88, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

埼玉県の秩父市はセメント工業がさかんです。

セメント工場ってどんな場所につくられるんだっけ?

前にやったよね。原料の石灰石が多く取れるところ?

正解!

関東内陸工業地域のグラフは、機械工業の割合が全体の約半分。機械工業が45くらいです。京浜工業地帯との区別は、関東内陸の方が化学工業が少ないことを覚えておきましょう。化学工場は原料の輸入に便利な臨海部が適してたんでしたよね。そうすると内陸部はあまり適していないわけです。

茨城県の現在の鹿嶋市周辺は、利根川と霞ヶ浦に閉ざされ、農業や漁業などが中心の地域でした。高度経済成長期に、ここにY字型の巨大な掘り込み港が造られ、鹿島臨海工業地域が誕生しました。10万トン級の船舶が入港できるようになり、鉄鋼業や石油化学工業などの大工場が建設されました。

出典:BehBeh, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

工業地域の名前は「鹿島」なのに、市の名前は「鹿嶋市」なのね。

市の名前は、佐賀県に鹿島市があったため、区別するため字を変えたそうだよ。(郵便誤配などを防ぐため)

また2011年に群馬、栃木、茨城を結ぶ北関東自動車道が全線開通したことにより、北関東三県の結びつきが強くなりました。関東内陸工業地域で生産した製品を、茨城港から輸出できるようになったのです。関東内陸工業地域や鹿島臨海工業地域を合わせて、北関東工業地域と呼ぶことがあります。

関東地方の伝統的工芸品は、栃木県益子(ましこ)町で盛んな益子焼などが有名です。益子では江戸時代末期から陶器作りが盛んになりました。

箱根寄木細工は神奈川県箱根町および小田原市で作られている木工品です。さまざまな色合いの樹木が生育する箱根だからこそ出来る、美しい幾何学文様です。古くから東海道の宿場町の土産物として珍重されました。

黄八丈は東京都八丈島でつくられる絹織物です。黄色、樺色、黒色の3色を基調としています。染色は島内に自生している植物の草木染です。

出典:No machine-readable author provided. Geomr~commonswiki assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

関東地方の交通と観光

世界遺産

世界自然遺産としては小笠原諸島があります。小笠原諸島は東京都に属しますが、都心からは1000㎞も離れた島々です。温暖で365日泳ぐことができます。小笠原の父島・母島には空港がないため、観光するためには週1便のフェリー「おがさわら丸」を使うしか方法がありません。東京竹芝から24時間かかります。

小笠原諸島は大昔の火山活動によって誕生しました。一度も大陸と地続きになったことがないため、独自の進化をとげた珍しい動植物が生息します。そのため小笠原は「東洋のガラパゴス」と呼ばれました。

関東の世界文化遺産としては、栃木県日光市の日光の社寺があげられます。ここには徳川家康という武将をまつった日光東照宮などの壮麗な建築物があります。

また群馬県富岡市には、明治時代にフランスの技術を導入して建てられた富岡製糸場があります。これも世界文化遺産に登録されています。

多くの人が集まる東京

東京の広がり

①ニュータウン・・1960年代の東京は人口が増え、住宅が不足するなど、大きな問題になっていました。そこで東京都心から西へ30㎞の地域に、人工都市・多摩ニュータウンが作られました。八王子市、町田市、稲城市、多摩市にまたがる総面積3000haに及ぶ日本最大規模のニュータウンです。

しかし開発から約50年が経ち、住民の高齢化や住宅の老朽化が目立ち、問題になっています。

②筑波研究所学園都市(茨城県)・・東京から大学や研究機関を移転させ、計画的につくった科学技術拠点都市です。約2万人の研究者が居住します。

出典:国土交通省HPより

国立東京教育大学を前身として、1978年にこの地に筑波大学が誕生しました。ちなみに附属校の東京教育大学附属と東京教育大学附属駒場は東京に残り、それぞれ筑波大附属と筑波大附属駒場の名称で存続しています。

昔は「筑駒」でなく、「教駒(きょうこま)」って言ってたんだよ

③新都心・・他の県に東京の行政機能を分散させる目的で開発された都市のことです。大宮駅と浦和駅の間につくられたさいたま新都心や、みなとみらい21(神奈川県)などがあります。

そもそも都心とは官庁や企業の本社などが集まる、首都の中心部分のことを指します。 具体的には丸の内や霞ヶ関、大手町や永田町、銀座や東京駅周辺のことです。 一方で副都心とは東京都内において、首都機能を分散させる役割を持つエリアのことを指しています。具体的には渋谷、新宿、池袋などを指します。 東京都内にあるエリアを指す点で、新都心とは意味合いが異なります。

都心、副都心→東京都内

新都心→他県

都心にもどってきた人口

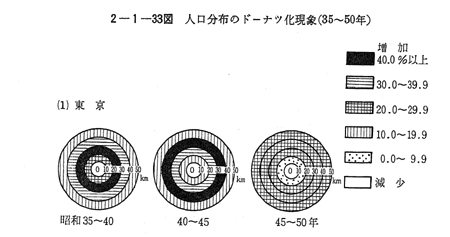

1960年代〜1990年代にかけて、東京の都心部の人口が郊外などに移動するドーナツ化現象が見られました。

都心において、土地の値段が上がったことや、都市問題などで環境が悪化したことなどが原因と考えられます。

1990年代後半以降、土地の値段が下がったことにより、人口が増え始めました。これを都心回帰といいます。一時はオフィス化していた東京都心や大阪市などに、居住用タワーマンションやワンルームマンションが建設されるようになりました。

昼間の人口、夜間の人口

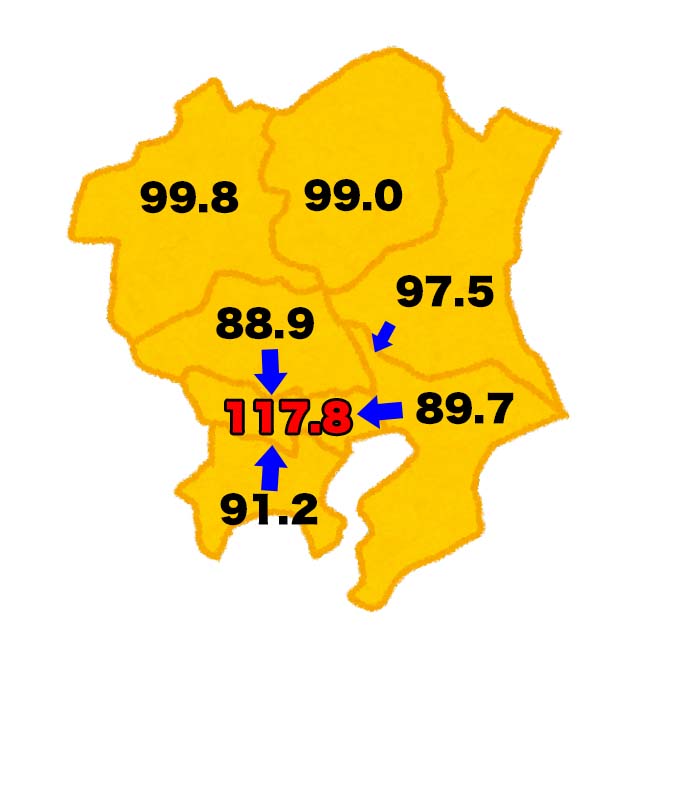

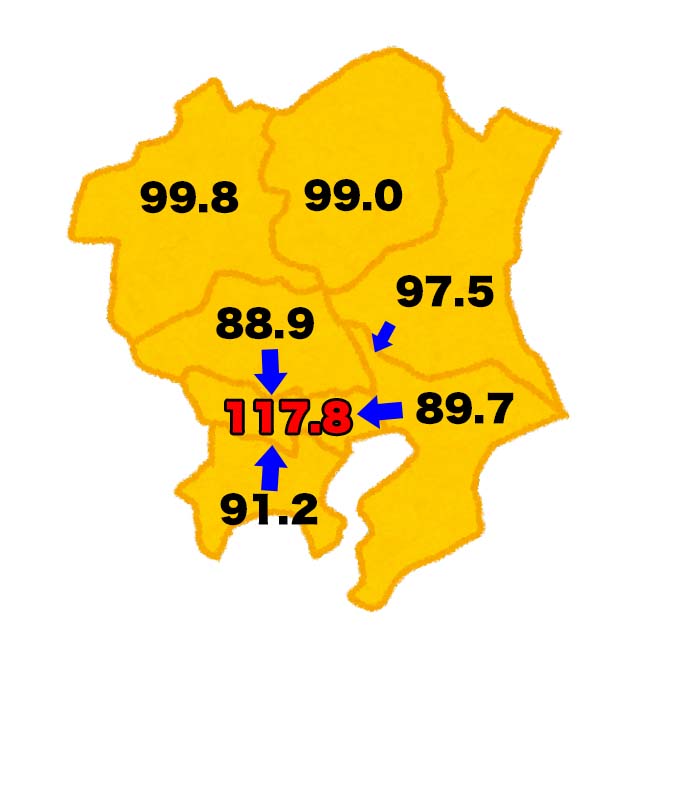

これは入試頻出です。夜の人口を100とした時に、昼の人口がどのくらいになるかを表した数値を昼夜間人口比率といいます。

上の図を見ると埼玉県、千葉県、神奈川県の昼間の人口が減り、逆に東京が増えていることが分かりますね。

なんでやろ?

ヒント。開成中生の40%は都民でない。埼玉や千葉からの遠距離通学者なんだよ。

そうか。東京には学校がいっぱいあるから、周りの県から通うんだ。だから昼の人口が移動するんだね。

通学だけじゃない。役所や会社もいっぱいあるから、通勤による移動も多いんだ。

んで、夜になると家に帰るわけね。だからベッドタウンっていうのね。

コメント