今回はいよいよ中部地方です。地方別地理の山場ですね。中部地方は広大な地形、そして工業、農林水産業など産業の中心地のため、覚えることが多いのです。

★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

★地図テストで地名や位置をマスターしよう★

地図テストは「note」から有料ダウンロードできます。

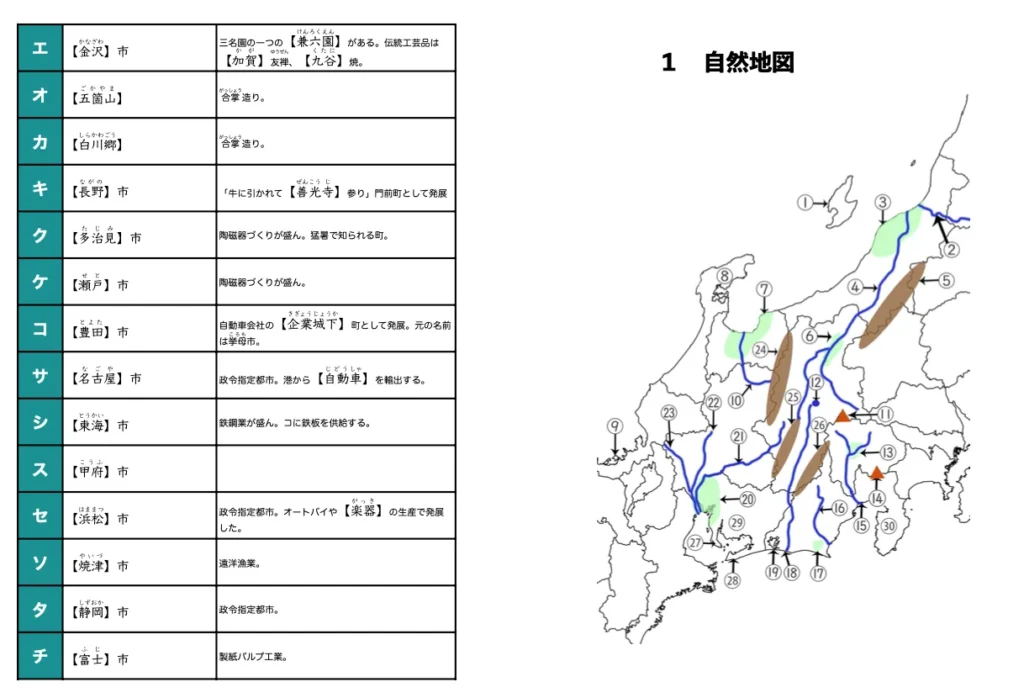

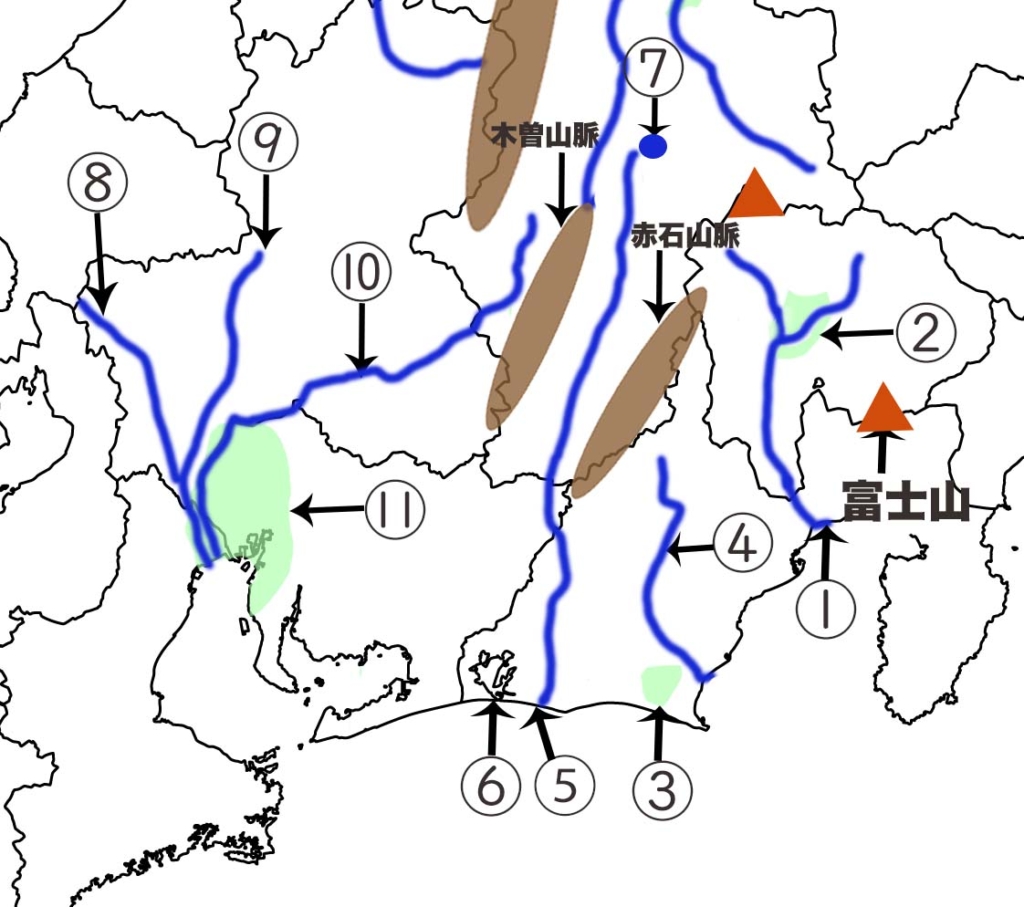

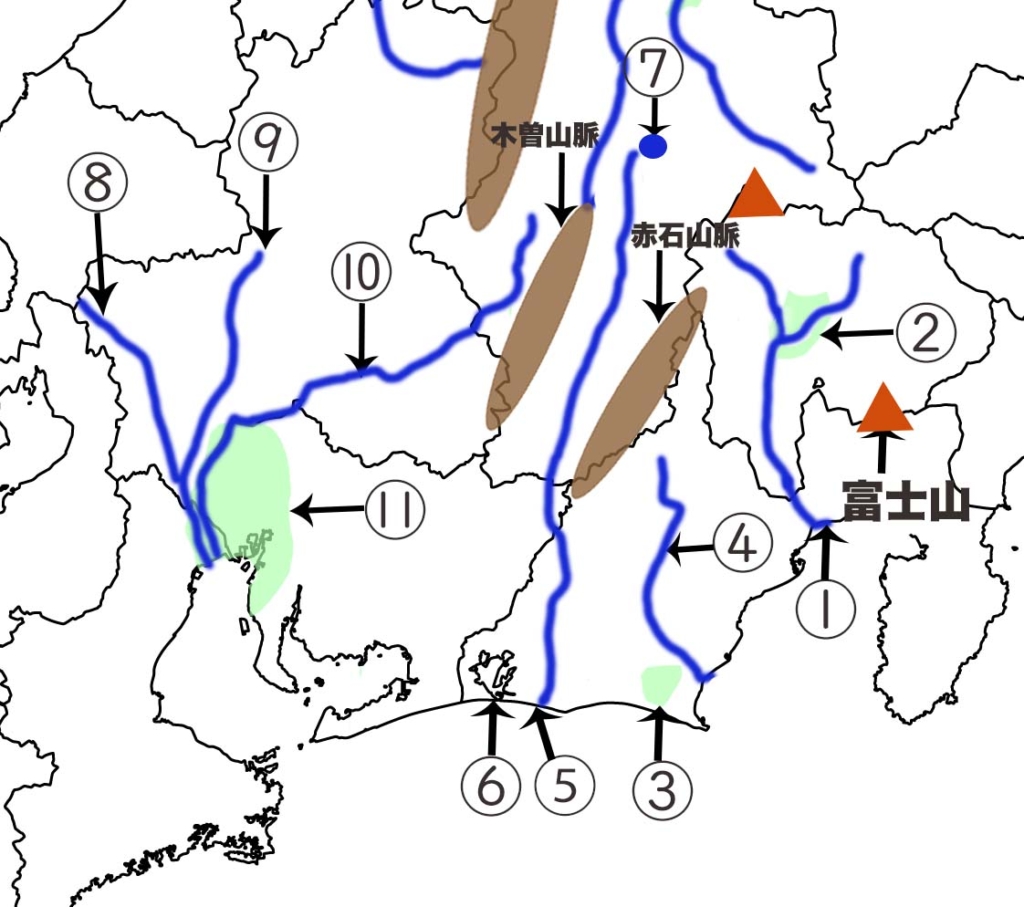

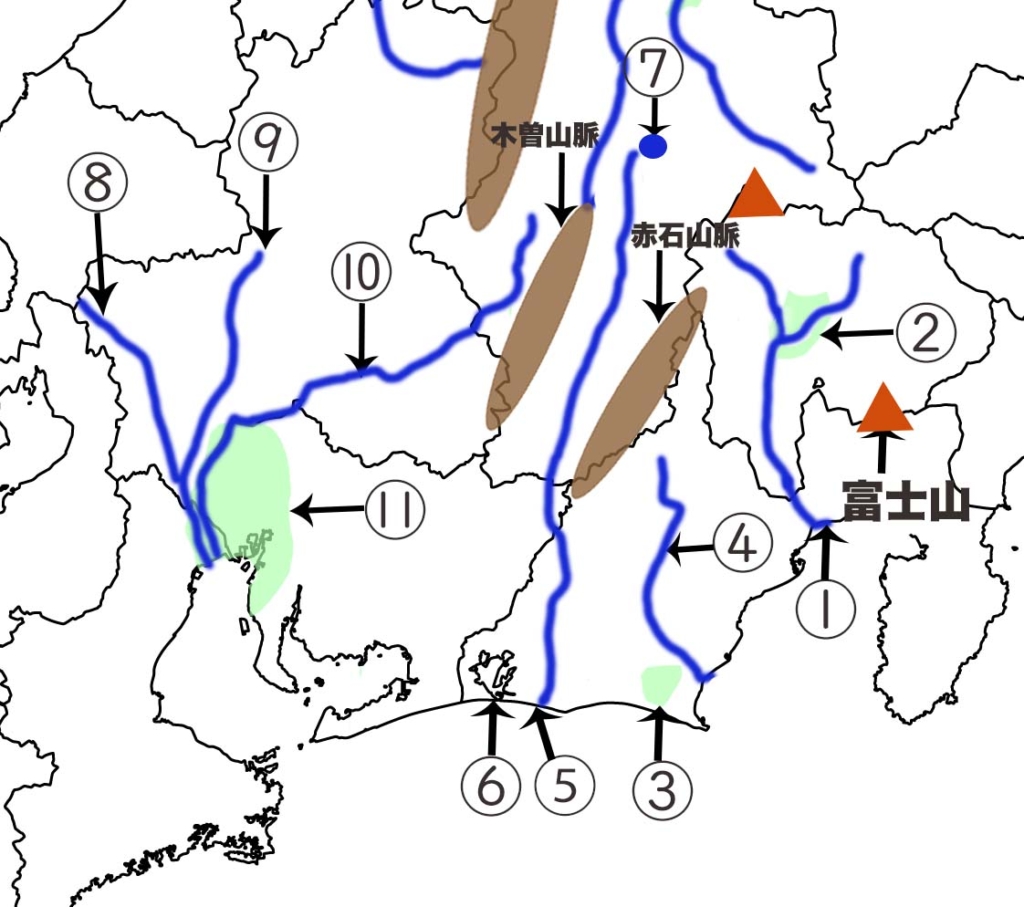

中部地方の自然

地形

東海地方

めじろ

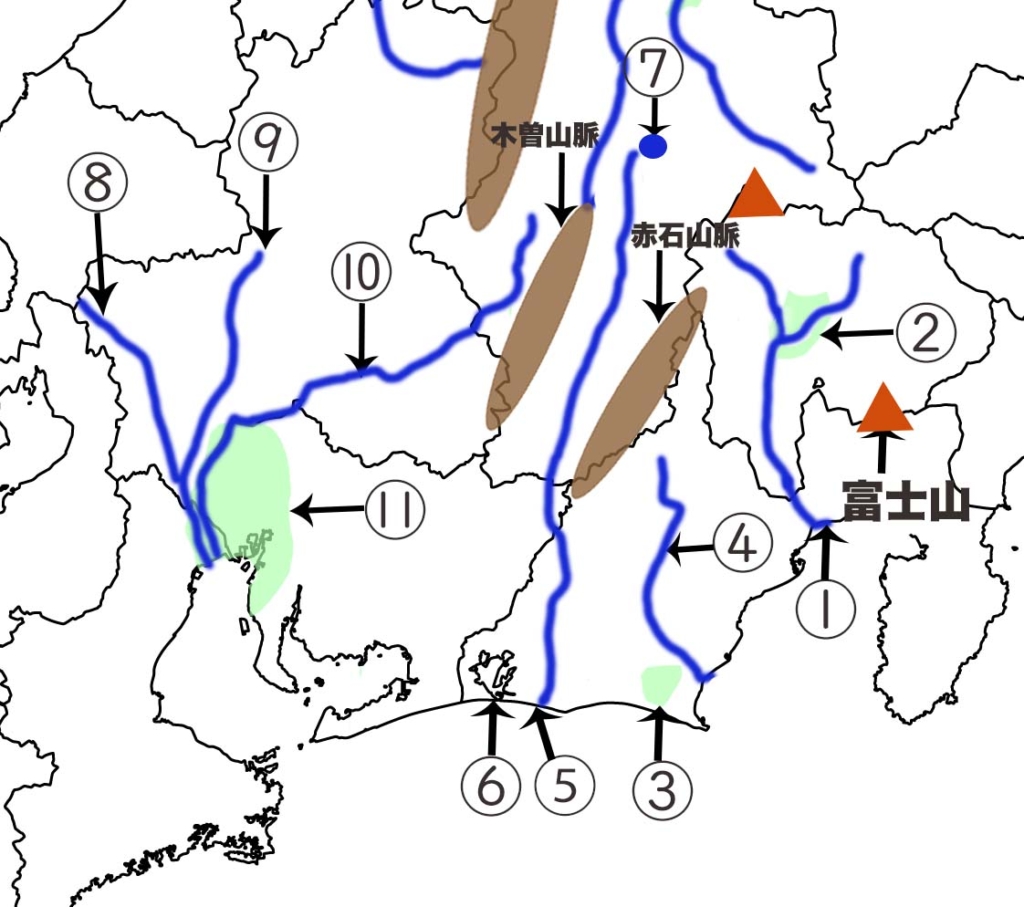

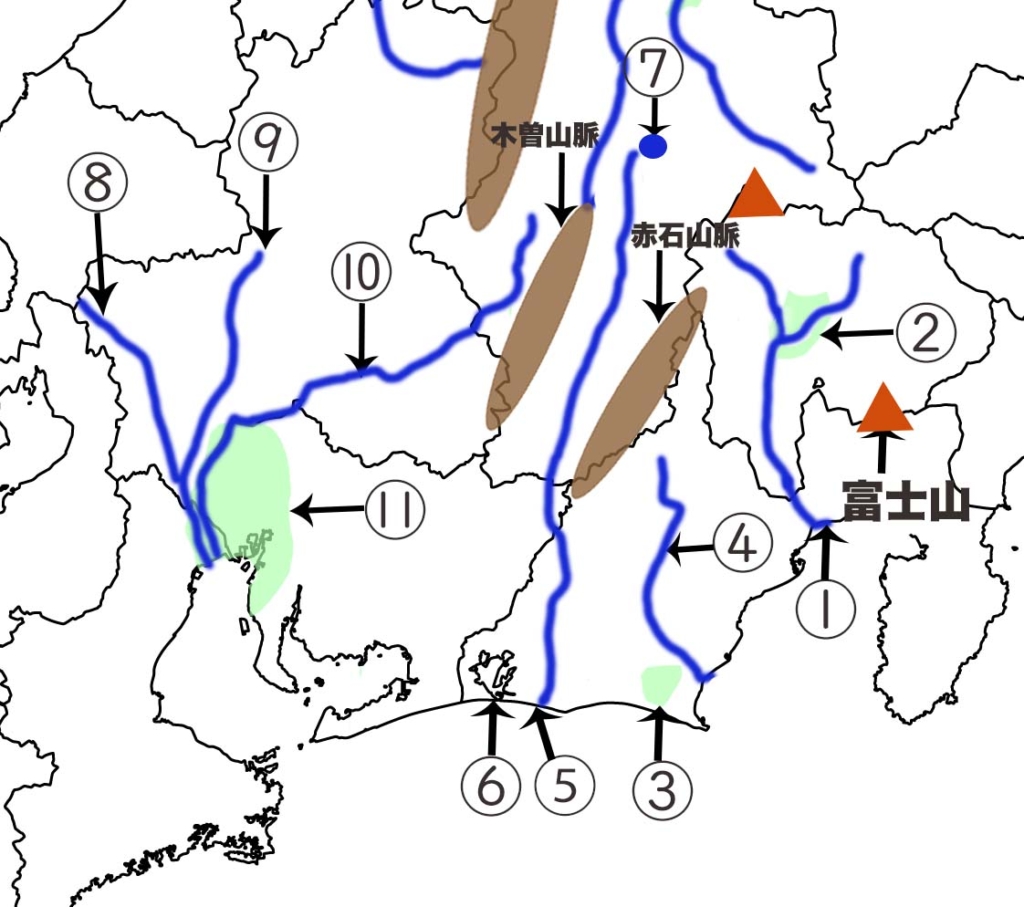

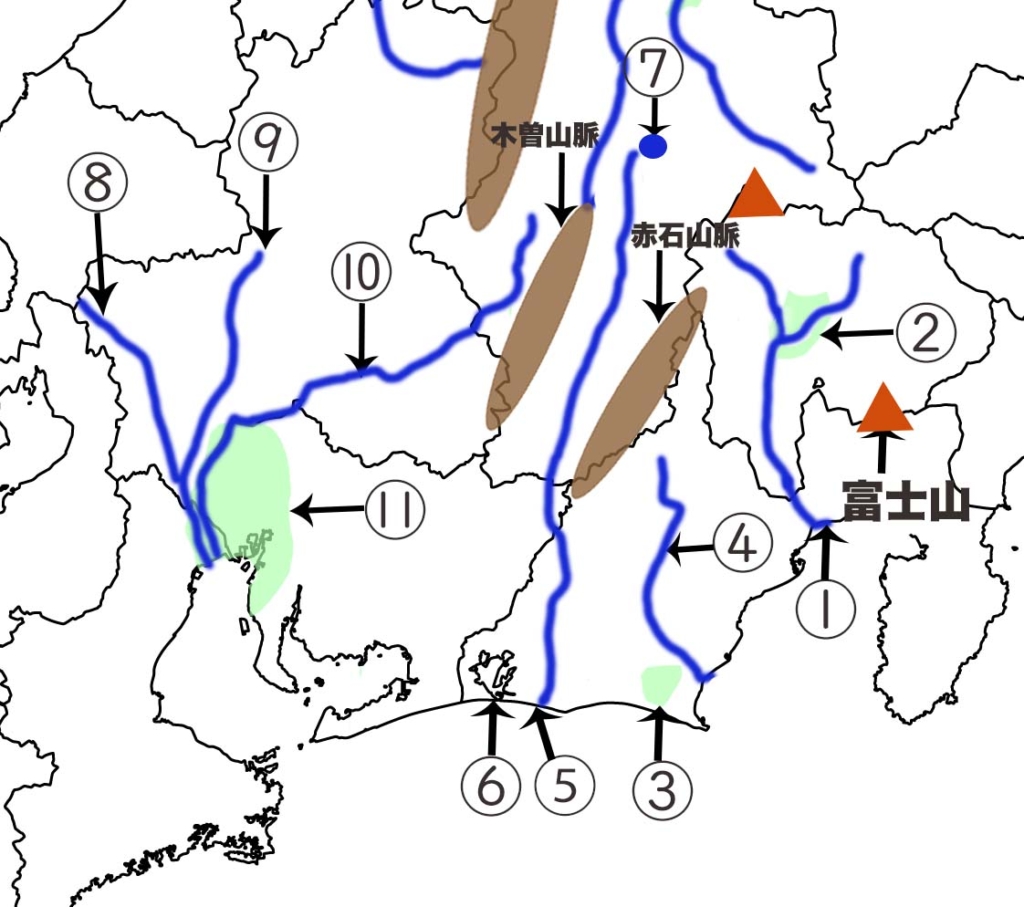

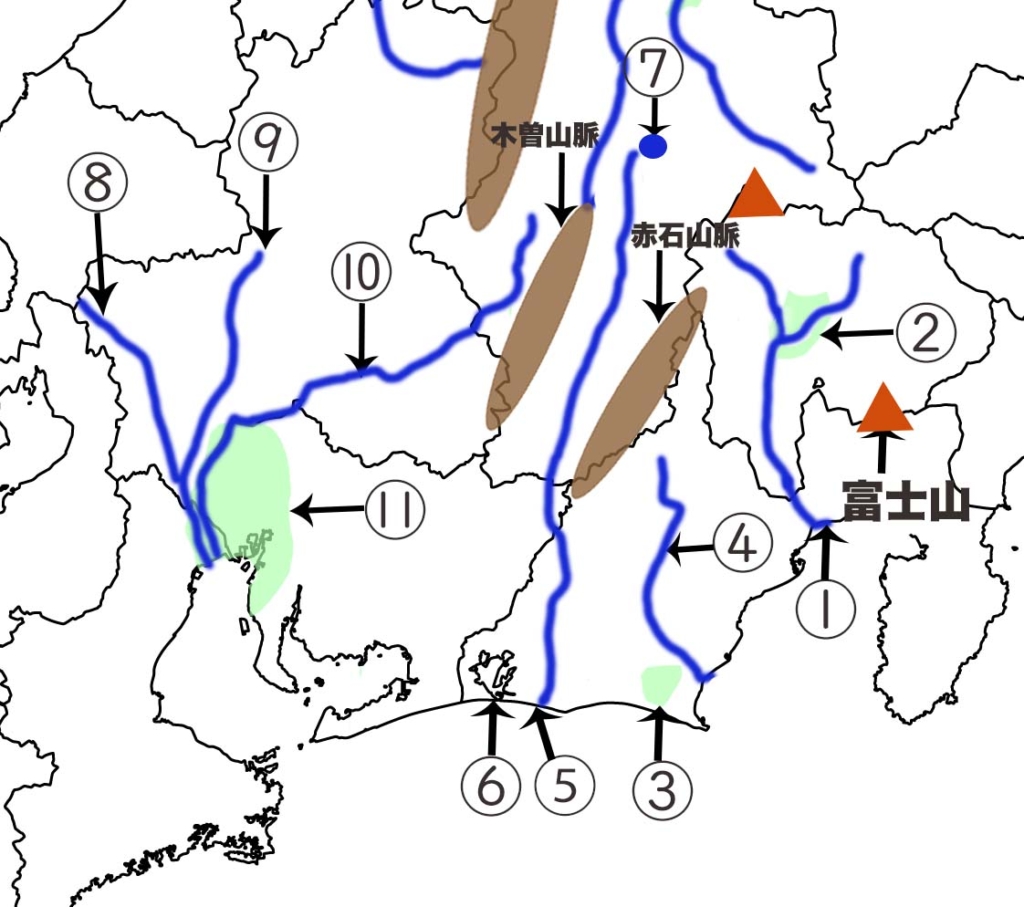

めじろまず①の川の名前から。富士山のそばにあるね。

わかった!三大急流のあの川ね。

②の盆地も小4で習ってるよ。

②は果物づくりがさかんなところね。

①②の解答

①富士川、②甲府盆地

③の台地はわかるかな。静岡名産と言えば?

お茶づくりの盛んな台地ね。

そのあたりを流れる④の川はわかる?

④のヒントは下から。

③、④の解答

③牧ノ原(台地)、④大井川

⑤⑥の辺りには浜松市がある。楽器やオートバイの生産で有名になった町だね。まず⑥の湖はわかるかな?

浜松に似た名前の湖だね。うなぎ養殖が盛んだね。

⑤の川の上流から木材を切り出して、オルガンやピアノ作りに使ったんだよ。

⑤の川の水源は⑦の湖なんだね!⑦って何だろう?

⑦は周辺で精密機械工業や電子工業が盛んなところだよ。またこの川は⑦を水源にして、赤石山脈と木曽山脈の間を流れて太平洋に注ぐんだ。これも重要だよ。

⑤、⑥、⑦の解答

⑤天竜川、⑥浜名湖、⑦諏訪湖

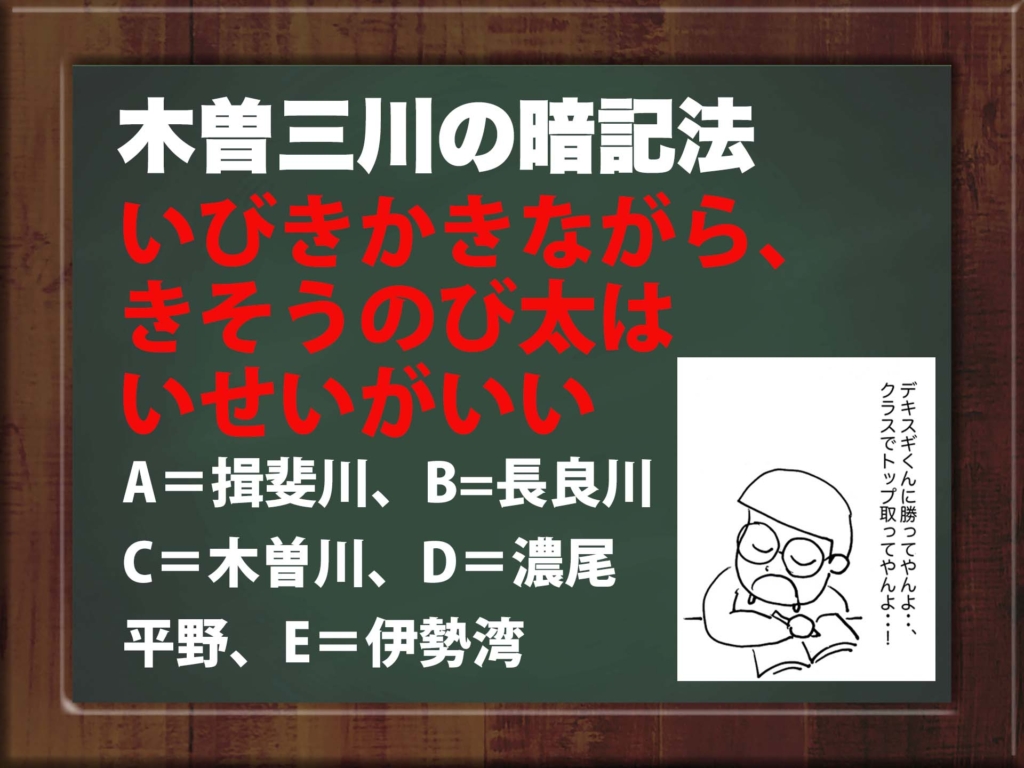

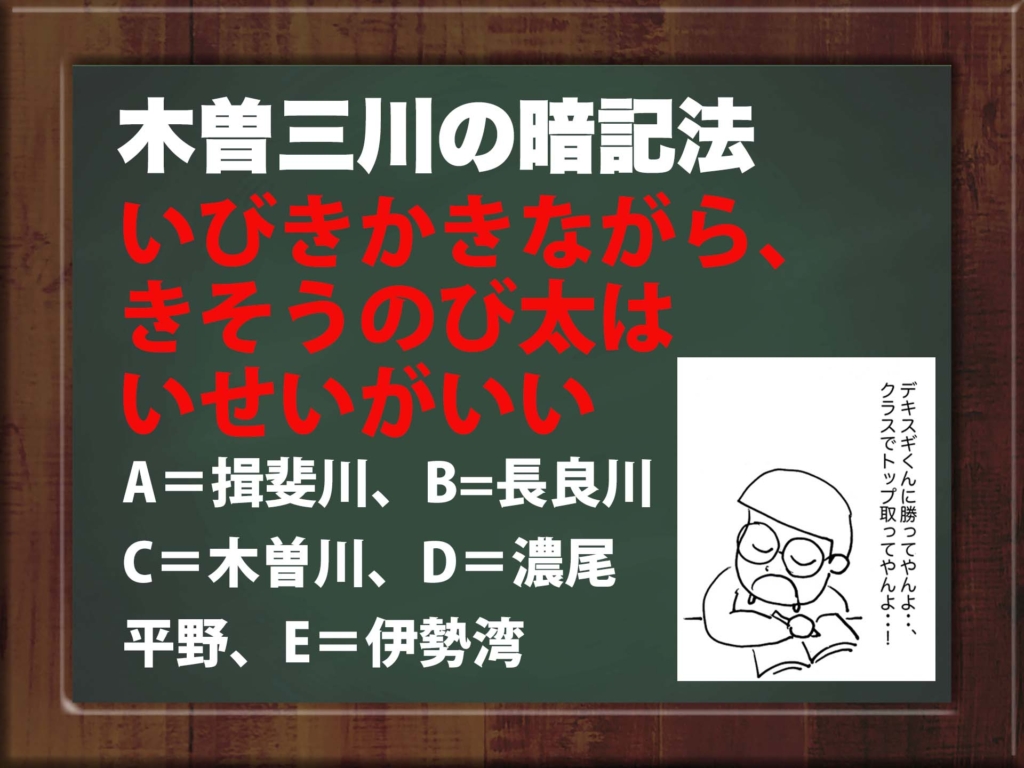

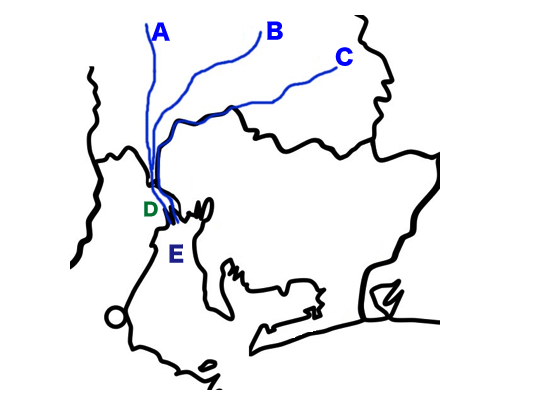

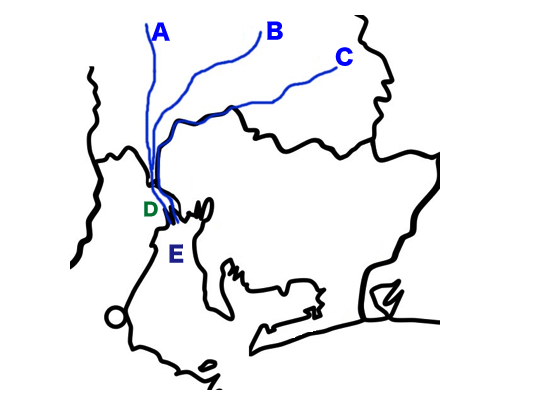

さあ、上の暗記法でA〜Eまで覚えてみよう!

イビキかきながら

A〜Eの解答

A=揖斐(いび)川、B=長良川、C=木曽川、D=濃尾平野、E=伊勢湾

①〜⑪までの解答

①富士川、②甲府盆地、③牧ノ原(台地)、④大井川、⑤天竜川、⑥浜名湖、⑦諏訪湖、⑧揖斐(いび)川、⑨長良川、⑩木曽川、⑪濃尾平野

ここまでが一番ややこしいところ。

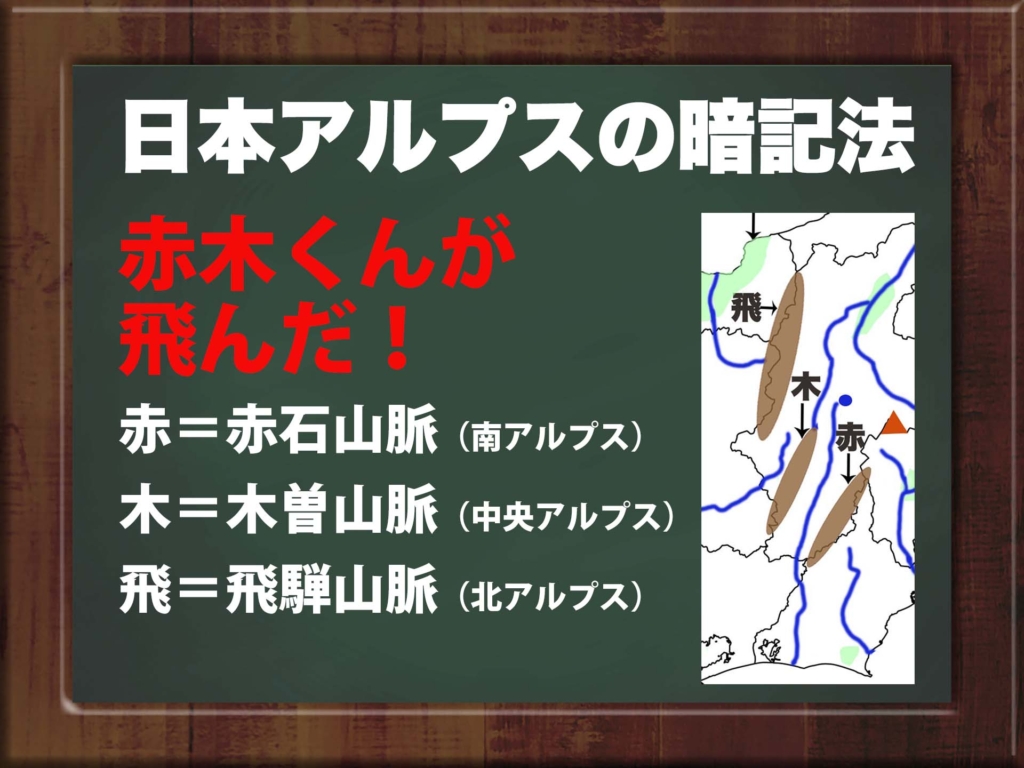

中央高地

中央高地には日本アルプスと言われる3000m級の山々がそびえます。

出典:wikipedia

日本アルプス、みんな覚えられたかな?テストしてみよう

日本アルプスの解答

①赤石山脈、②木曽山脈、③飛騨山脈

気候

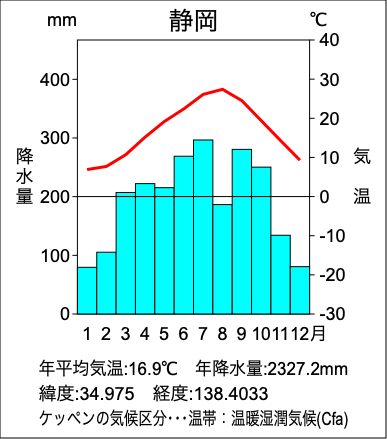

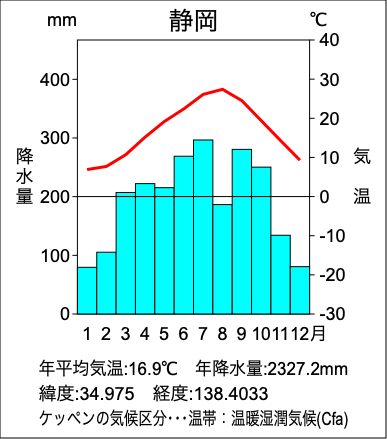

太平洋側・・凸型

太平洋側は凸型になります。夏に降水量が多く、冬場は乾燥します。

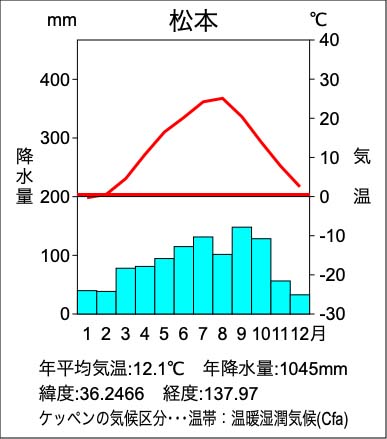

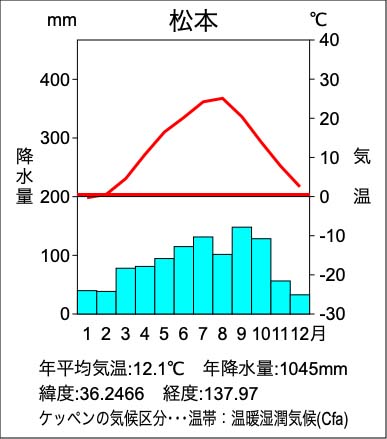

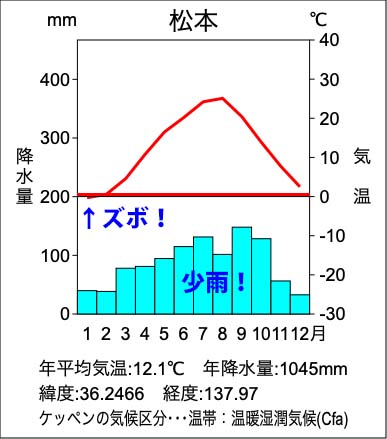

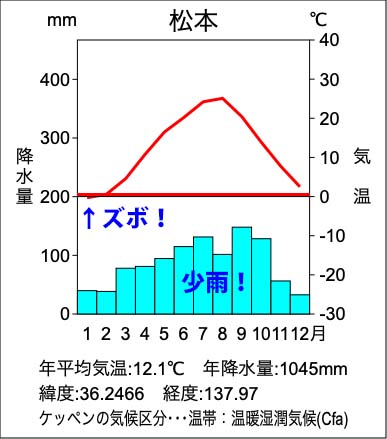

中央高地・・年中少雨&1月ズボッ!

中央高地は周りを山に囲まれているため、年中少雨です。見分けるコツは降水量200mmと気温0℃の線を赤で引いてみること。

降水量が赤線に一度も達してないね。

ホントだ!山がちな土地は年中雨が少ないのね

また冬は寒さが厳しいよ。1月の気温がマイナスになるのが特徴。

ズボって何よ?

氷点下の沼に片足がズボッとハマった感じかな。

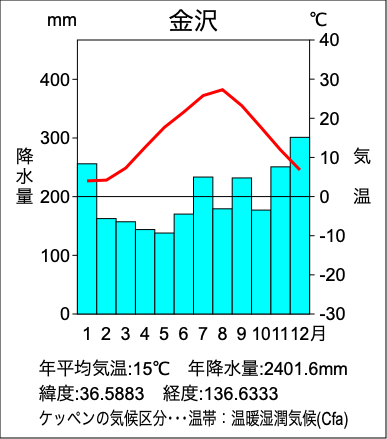

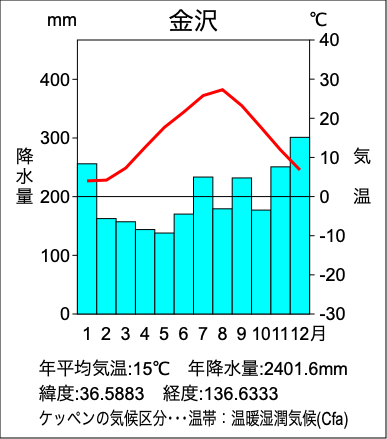

日本海側・・凹型

日本海側は冬に雪や雨の日が多く、凹型になります。

山梨県と静岡県の県境には日本の最高峰・富士山があります。標高は3776mで、暗記法は「皆、成ろう!」とかで覚えます。

富士山は「世界文化遺産」に登録されていることも知っておきましょう。富士山は古くから日本人の信仰の対象となり、絵画や文学など芸術作品の対象として描かれてきました。

中部地方の農林水産業

農業

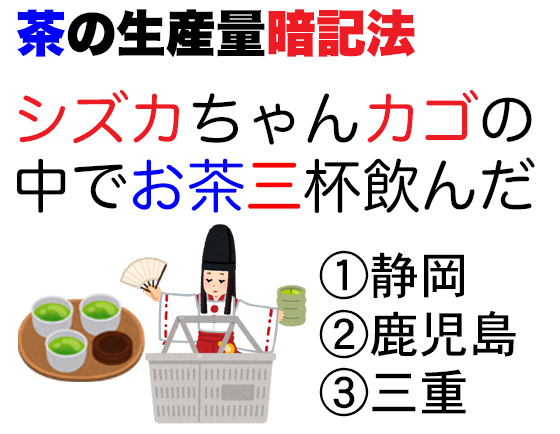

大井川下流の牧ノ原では茶の栽培がさかんです。暗記法は「お〜い、お茶」です。

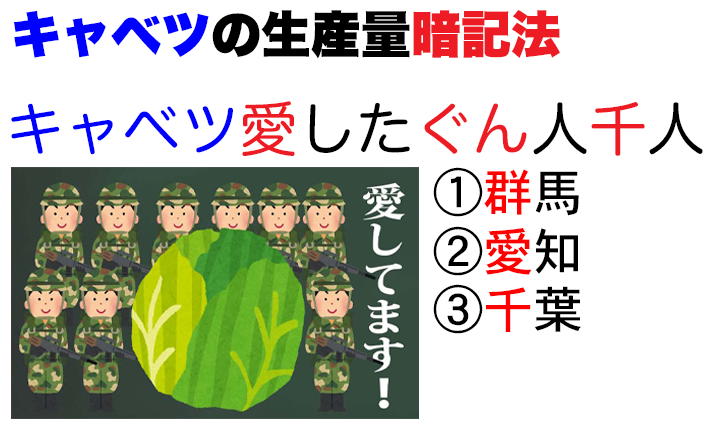

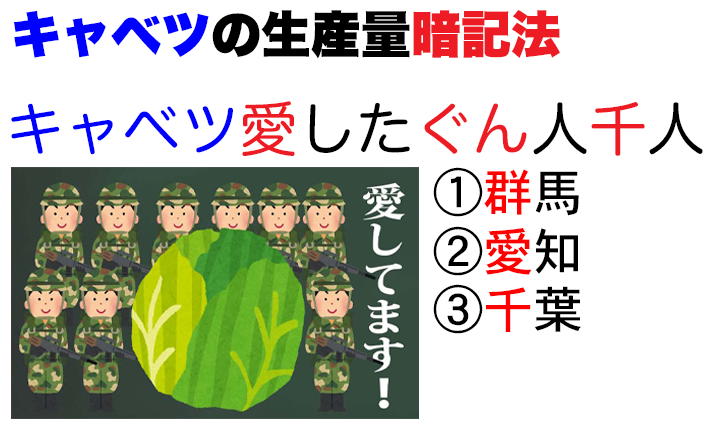

愛知県の渥美半島はかつては川の流れが行き届かず、サツマイモや麦しか作れない貧しい土地でした。それが1968年の豊川用水開通により、日本屈指の農業地帯に変貌したのです。今ではキャベツ、メロンなどの生産が盛んです。

渥美半島では電照菊の栽培も盛んです。きくの生産は1位愛知、2位沖縄という並びで覚えておきましょう。

輪中で有名な濃尾平野や、愛知用水の引かれた知多半島では、名古屋市など大都市むけの近郊農業が行われます。

ところで愛知県の半島って見分けがつくかな?

どっちが渥美半島で、どっちが知多半島だっけ?

そういう時は「半島の法則」を使おう。

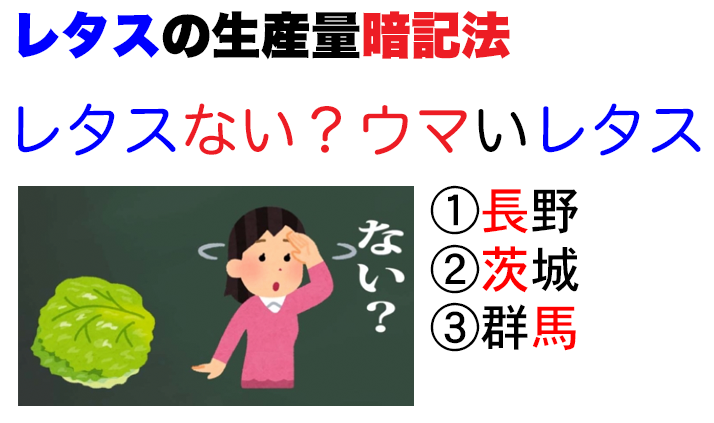

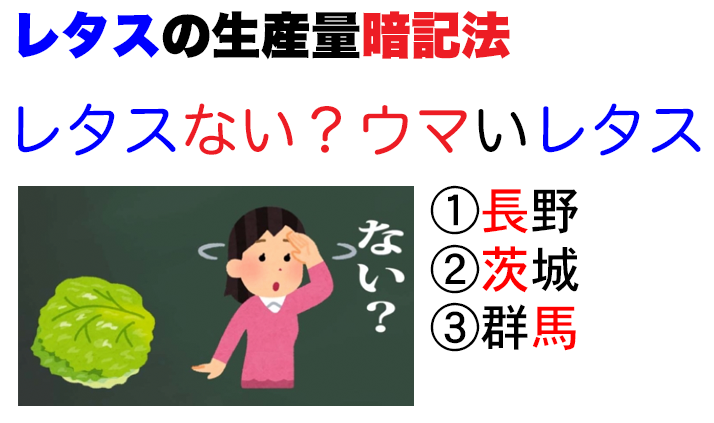

中央高地では、八ヶ岳山麓の野辺山原でレタスなどの高原野菜の栽培が盛んです。

白菜もこの3県がベスト3なんだ。ただし白菜は今は茨城県が1位になっているよ(2022年)。

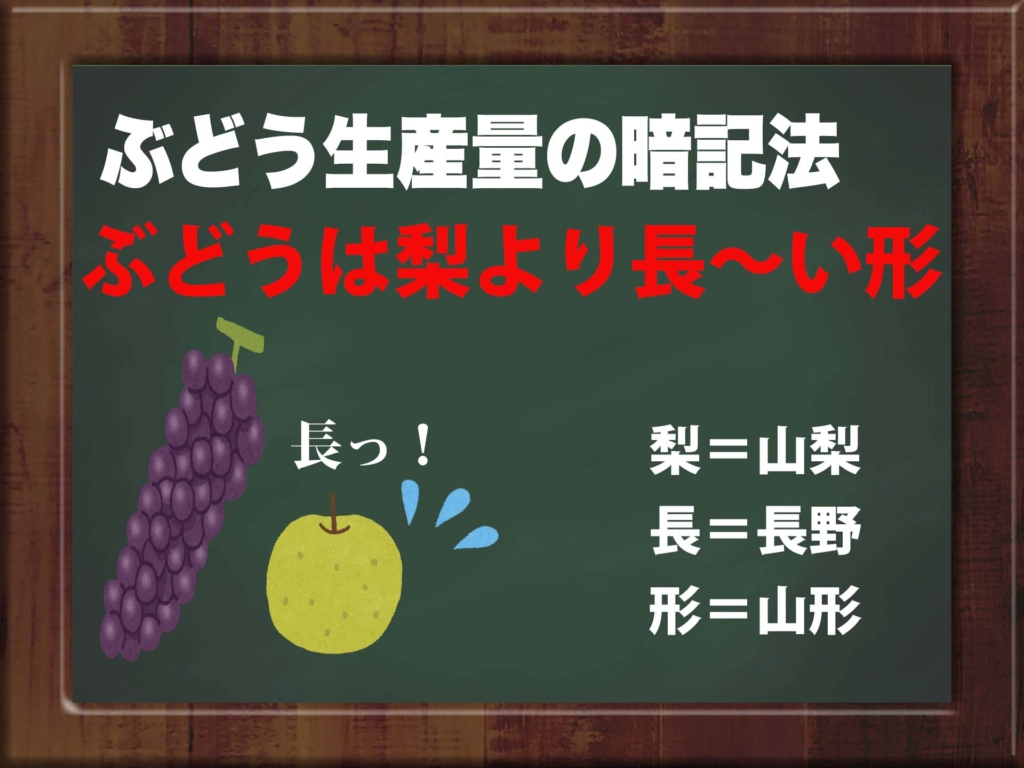

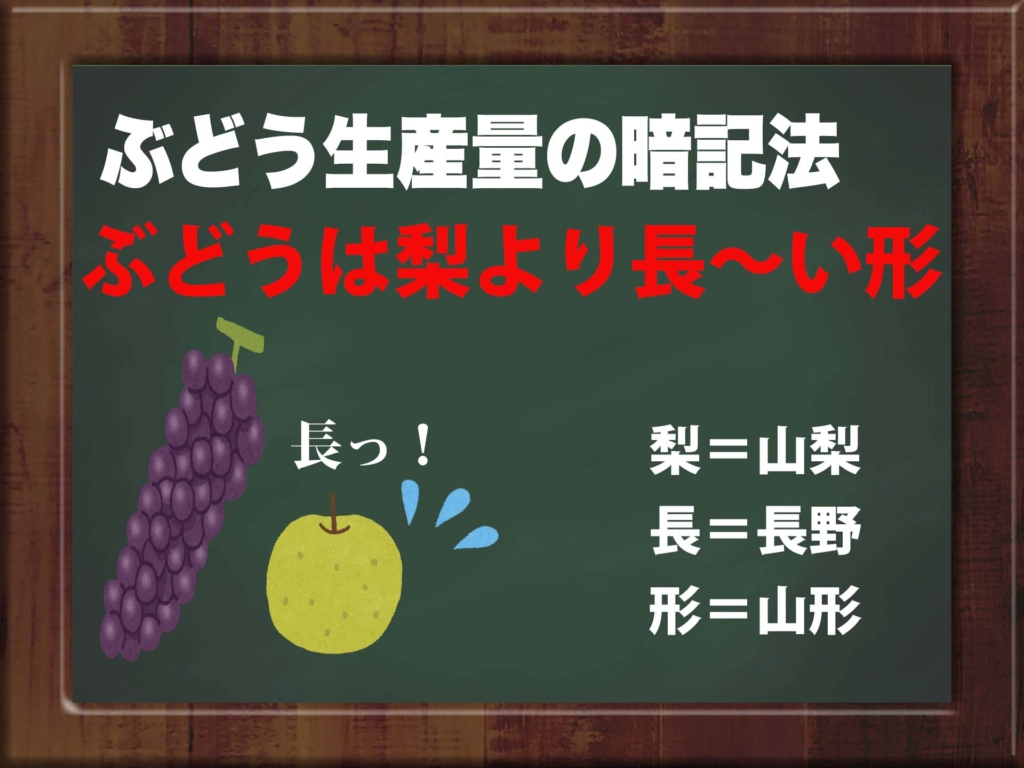

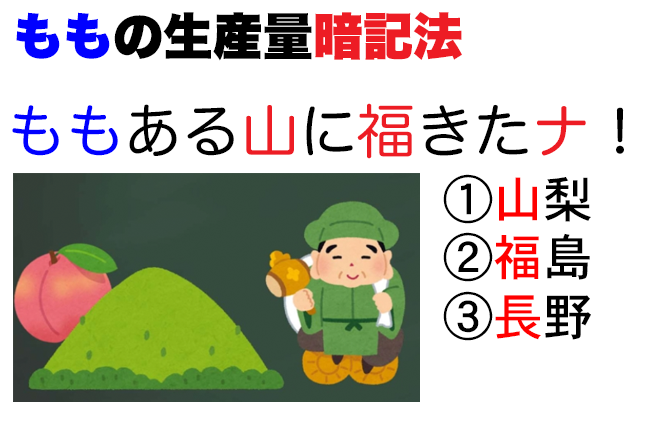

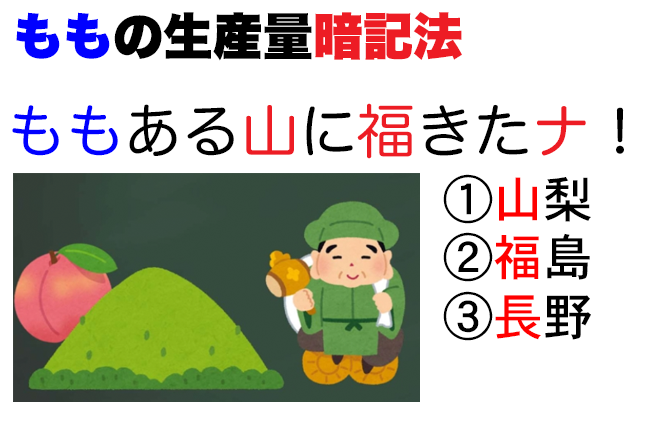

盆地ではくだものづくりが盛んです。山梨県はぶどう・ももが全国1位、長野県はりんごとぶどうが全国2位でした。甲府盆地は扇状地が広がり、くだものづくりに適した地形となっています。

出典:en:user:Mikenorton, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

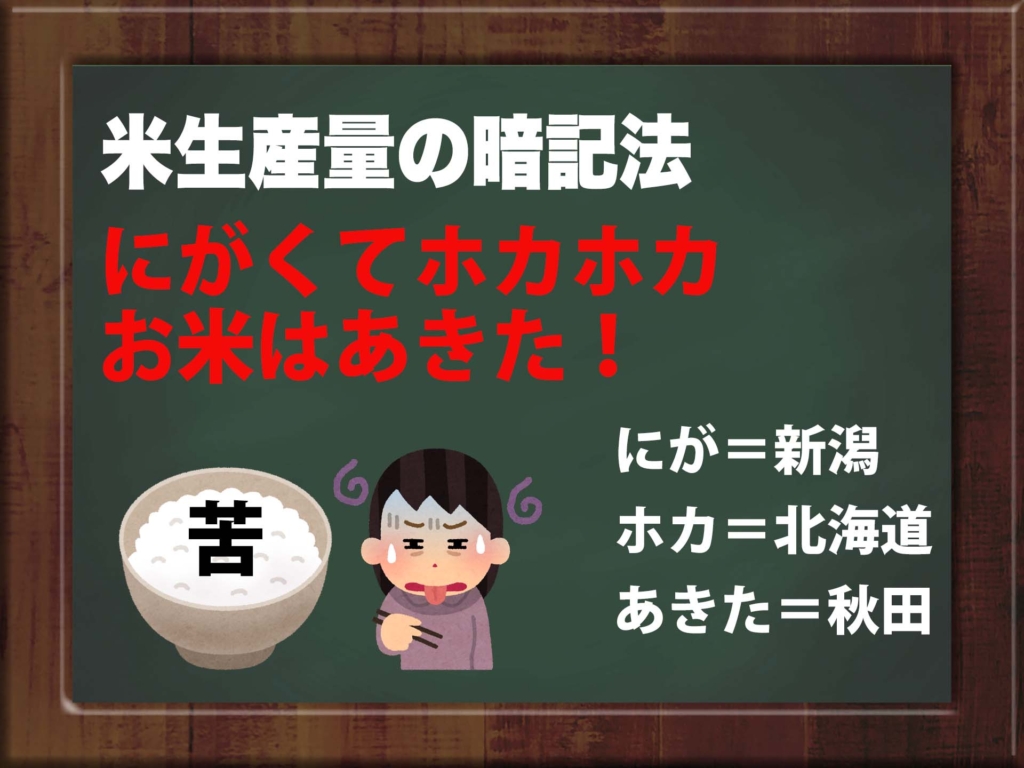

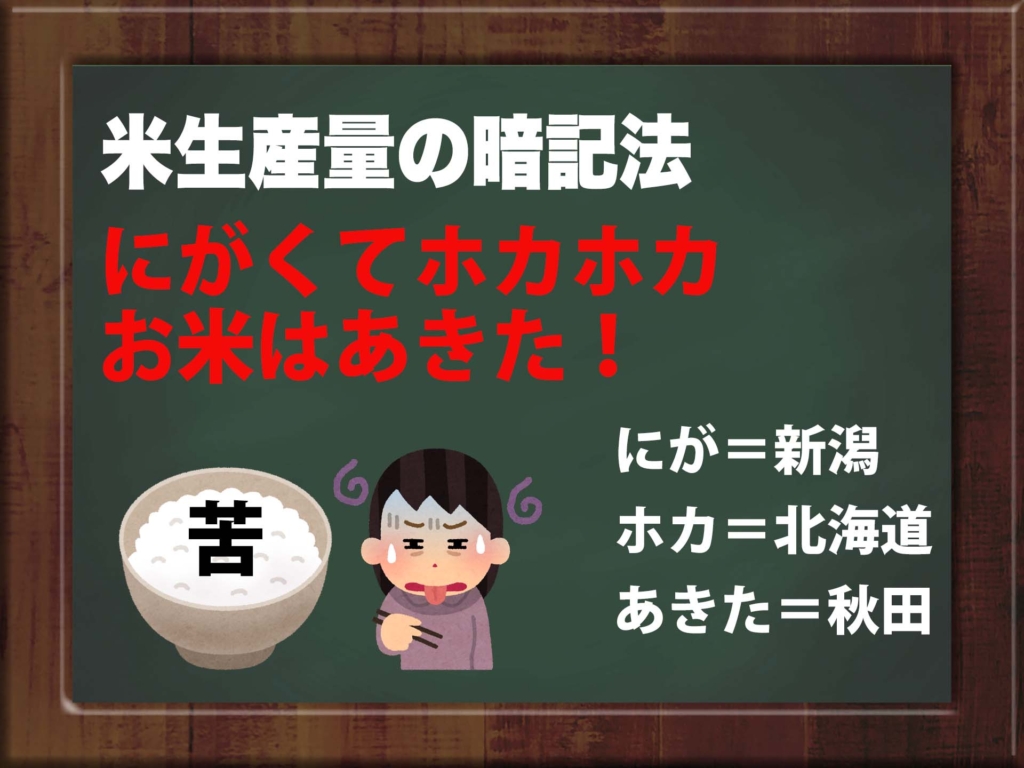

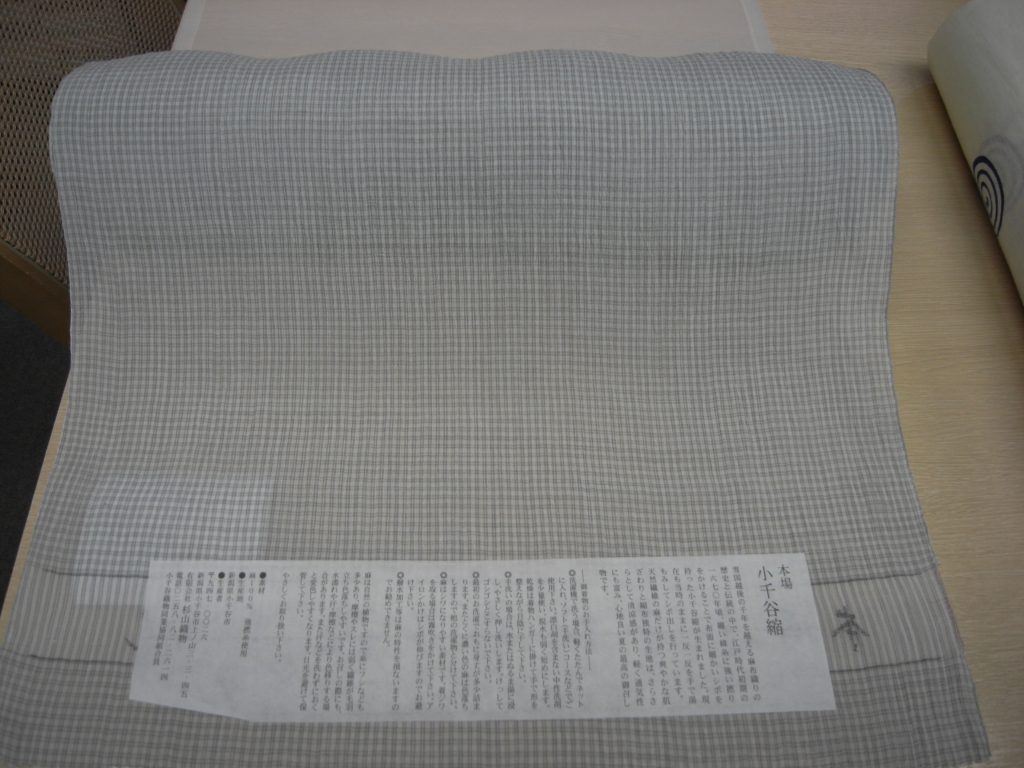

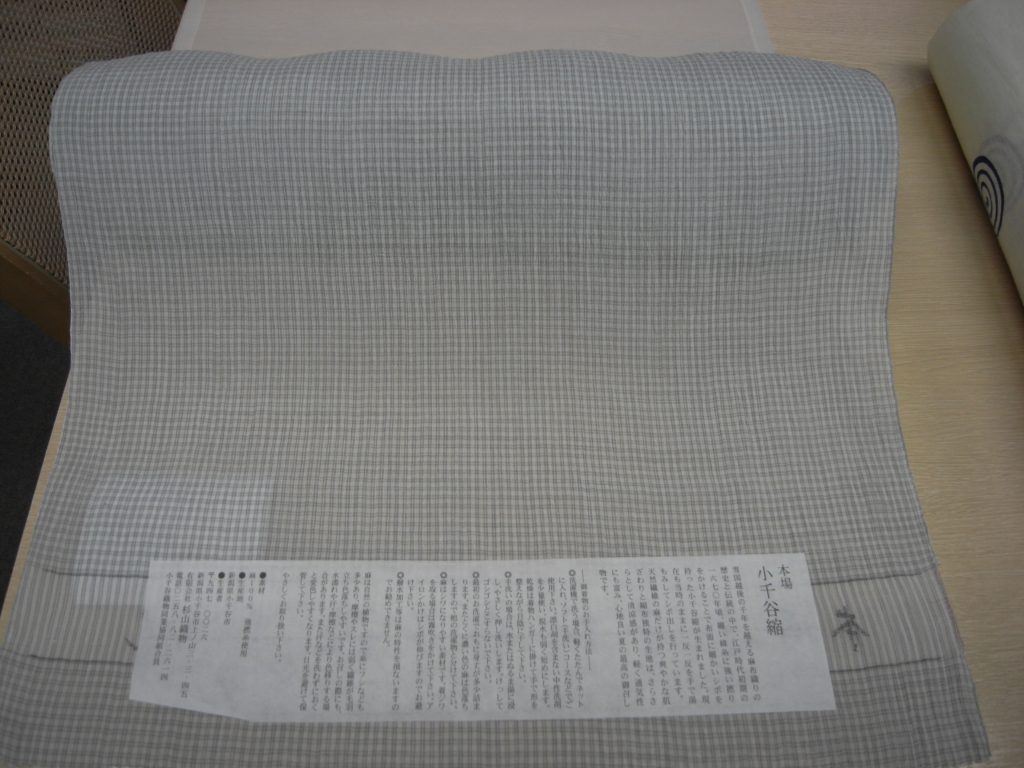

北陸地方は積雪の期間が長いため、水田単作地帯になっています。新潟県の越後平野は、暗きょ排水によって湿田が乾田化され、コシヒカリ中心の稲作が行われています。

水産業

①焼津港(静岡県)・・カツオ、マグロなど遠洋漁業の基地です。銚子に次ぐ水揚げ量をほこっています。

②浜名湖(静岡県)・・うなぎの養殖池として知られてきました。愛知県の三河湾も盛んに行われています。

中部地方の工業

中京工業地帯

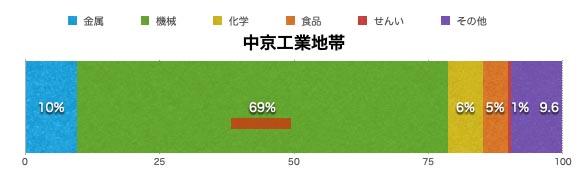

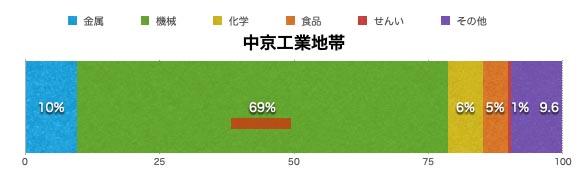

愛知県・三重県と岐阜県南部に広がっています。「中京」とは東京と大阪の間にある、名古屋を中心とした経済圏を指します。約60兆円を生産する日本一の工業地帯です。

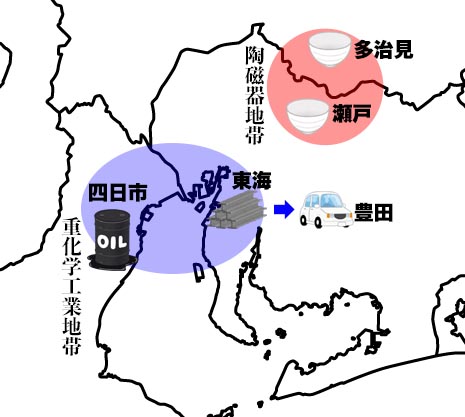

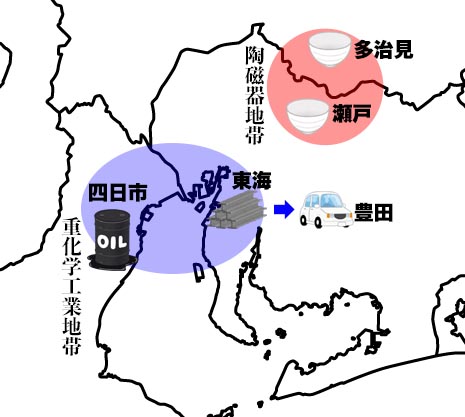

愛知県の真ん中あたり、豊田市を中心に覚えていきましょう。豊田市は日本一の自動車工業の町です。

豊田市の北には陶磁器地帯(瀬戸市、多治見市)が広がります。

瀬戸焼は陶磁器の別名「せともの」の語源となっています。県境をまたいで岐阜県の多治見市は多治見焼に加えて、全国有数の猛暑の町としても知られます。

豊田市の西の伊勢湾沿岸には、重化学工業地帯が広がります。重化学工業は原料の輸入に便利な臨海部に立地する、という知識は以前学習しましたね。

豊田市の西には東海市があり、ここは鉄鋼の町(日本製鉄)です。ここで鉄板をつくって、豊田市に供給します。また伊勢湾を挟んで三重県には四日市市があり、ここには石油化学コンビナートがあります。

中京工業地帯のグラフの読み取りはカンタンです。機械工業が70%近いという特徴で一目で分かります。

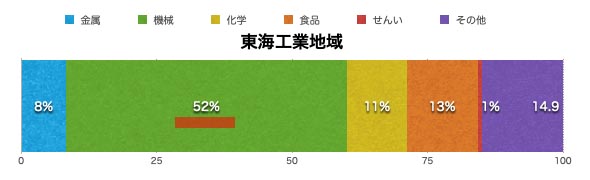

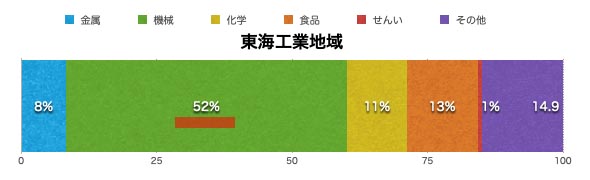

東海工業地域

静岡県全域に広がる工業地域です。静岡一県で一つの工業地域を形成してるんですね。東京と名古屋に挟まれ、陸上交通の便がよい(東名高速道路、東海道線など)ことや、中部山岳地帯からの水力発電、富士山の湧き水など豊富な資源を背景に成長しました。

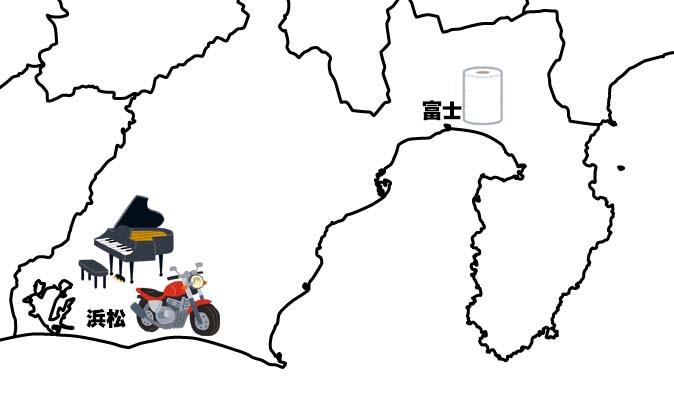

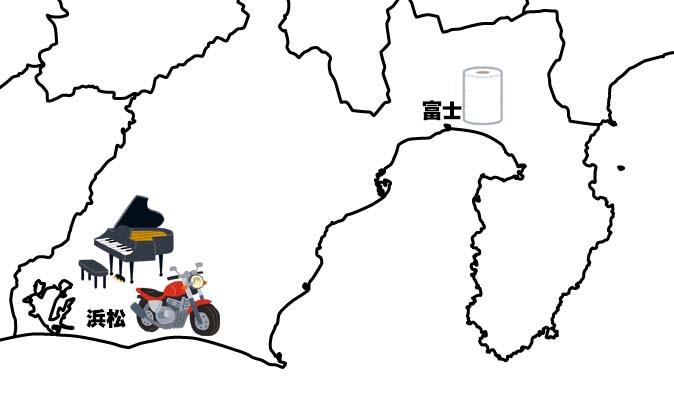

富士市は豊富な地下水を活かした製紙・パルプ業が盛んです。日本製紙や王子マテリアなどの工場が立ち並び、特にトイレットペーパーの生産量は日本一です。

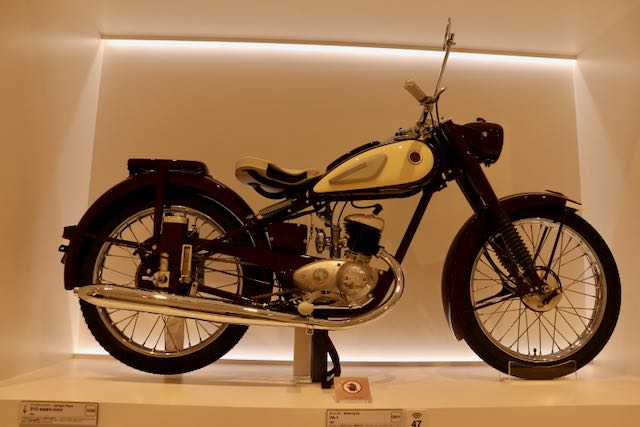

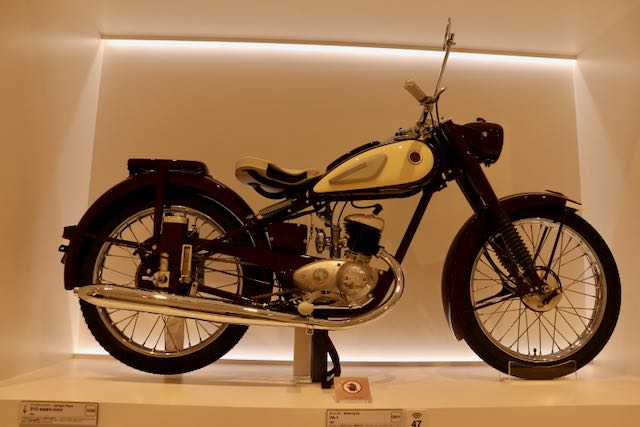

浜松市は楽器・オートバイづくりが盛んです。明治時代に山葉寅楠という人物がオルガン製作を始めて、これが現在のヤマハにつながります。浜松にはそれ以外にも河合楽器、ローランドなどの楽器の大メーカーが立地します。

オートバイでも浜松市はホンダの創業地であり、かつてはヤマハ、スズキなどのオートバイ工場が多くありましたが、今は郊外か、県外か、海外かに移転しているものが多いようです。特にアジア(インドやインドネシア、ベトナムなど)ではオートバイの需要が多く、そちらに生産拠点を移しているケースが多いようです。

東海工業地域のグラフは、機械工業が約50%と中京工業地帯の次に多めであることに注目です。

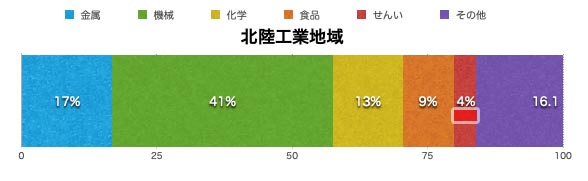

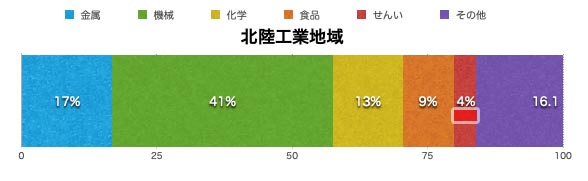

北陸工業地域

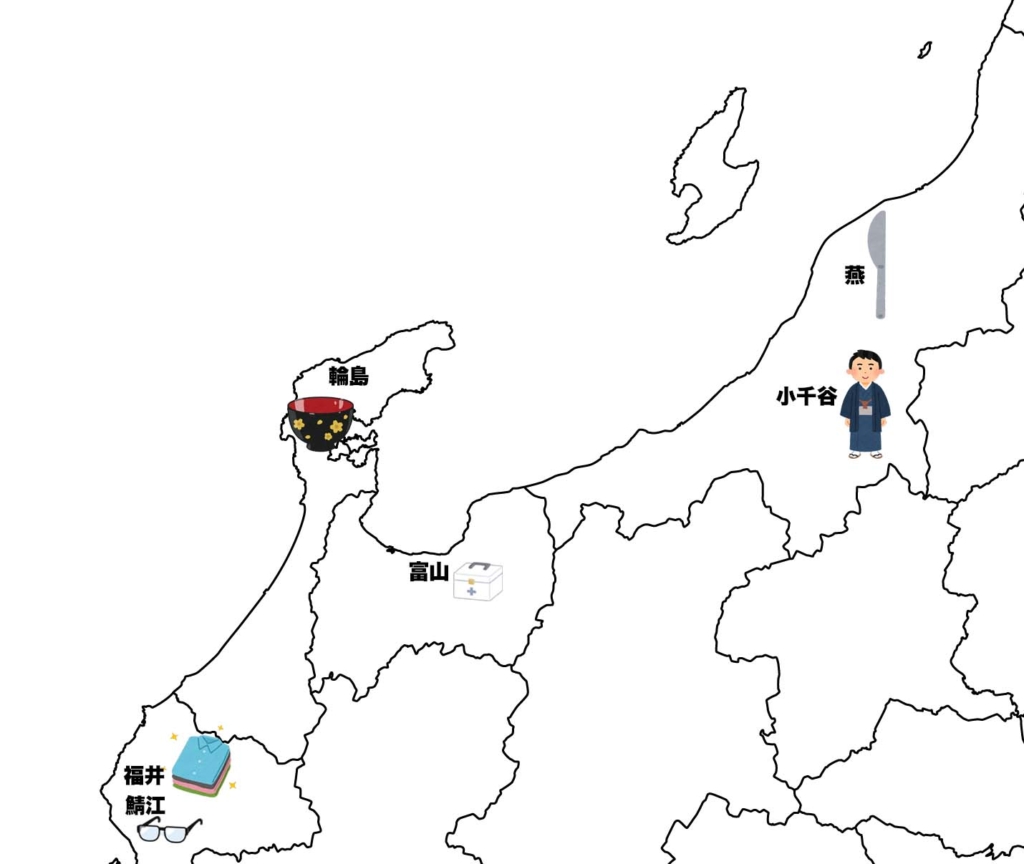

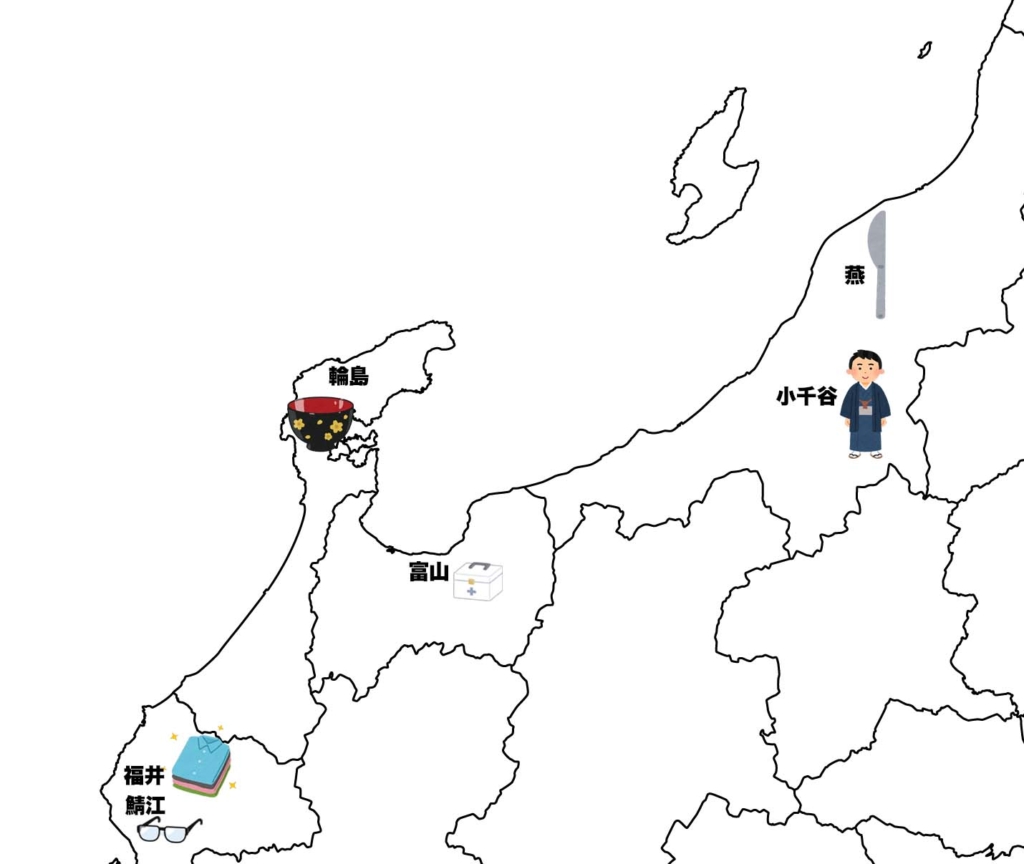

新潟県、富山県、石川県、福井県に広がっています。15兆円と大きな経済規模になりつつあります。

化学せんいは福井市を中心に、石川、富山、福井の3県で全国の9割を占めています。

福井県鯖江市は地場産業として、メガネのフレームの生産が盛んです。全国の90%以上の国産めがねわくを鯖江市で生産しています。

富山は江戸時代から「越中富山の薬売り」と言われ売薬が盛んでしたが、その歴史を受け継いで現在も製薬業が盛んで「薬都」とも呼ばれています。

新潟県燕市は江戸時代から釘づくりが盛んでしたが、その金属加工の技術を生かして、大正時代ごろから洋食器が作られるようになりました。ナイフ、フォーク、スプーンなど。

冬の間、雪に埋もれてしまう北陸地方では、家の中でも作業ができる副業として、伝統的工芸品の生産が発達しました。

出典:Yasuo Kida, CC BY 2.0 , via Wikimedia CommonsEG_PICTURE

北陸工業地域のグラフは、見分けにくいのですが、せんい工業の割合が4%と比較的高いのでそこで見分けましょう。

諏訪湖周辺

諏訪湖周辺の諏訪市や岡谷市では古くからさまざまな工業が発達しました。きれいな空気や水が豊富にあるため、工業生産の適地であったのです。

諏訪湖周辺は扇状地が多く、桑の栽培にむいていたため、製糸業がさかんになりました。長く日本の主力輸出品であった生糸の生産を支えてきました。特に「岡谷のシルク」は世界トップレベルの品質と言われました。

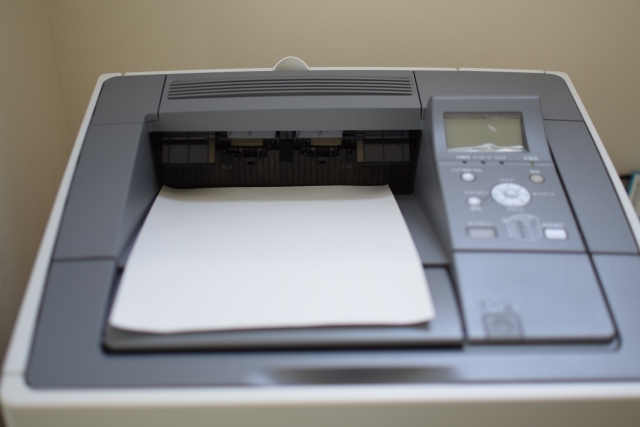

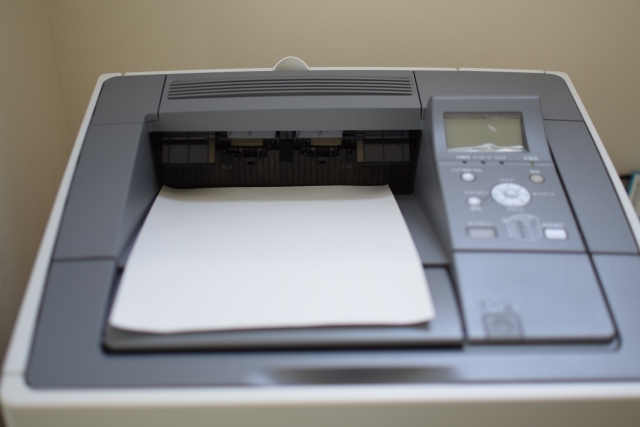

第二次世界大戦がはげしくなると、戦災をさけるため、東京などから時計・カメラなどの精密機械工業の工場が移ってきました。衰退した製糸業に代わって、セイコーエプソンから連なる企業城下町が「東洋のスイス」と呼ばれ、大いに発展しました。スイスは高級腕時計で有名な国です。

昭和末期から平成にかけては、プリンターを代表とする情報機器産業が発展しました。近年は電子部品、デバイス、電子回路など、ハイテク分野で日本をリードする製品を作り出しています。

コメント