今回から地方別地理の学習になります。4年生から始まった地理の学習の総まとめとなります。産業(工業・農業・水産業など)の復習もしながら、今度はそれの地図上の位置の把握もしていく感じがいいですね。また山地・河川・平野などの地名もここで思い出して行きましょう。夏期講習まで学習したら、いったんしばらく地理は完結となるので、そのつもりでしっかり知識をまとめておきましょう。

★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

★地図テストで地名や位置をマスターしよう★

地図テストは「note」から有料ダウンロードできます。

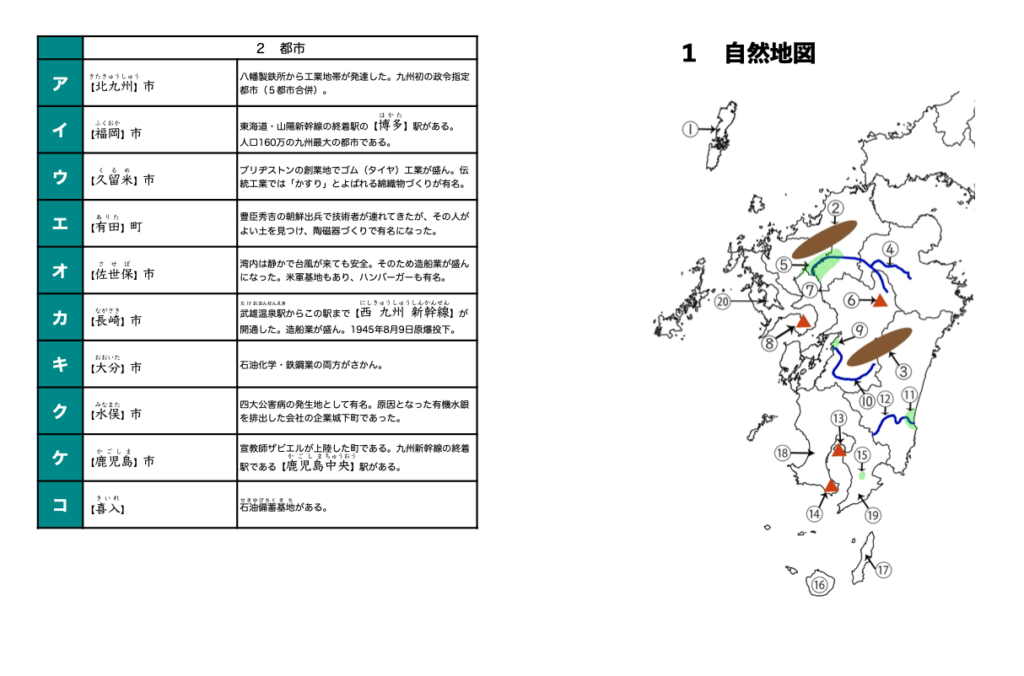

九州地方の自然

地形

北部はなだらかな低い山地、南部に高く険しい山地、という西日本特有の地形が出てきます。

めじろ

めじろ九州には阿蘇山、桜島、雲仙岳、開聞岳など多くの火山があります。

阿蘇山のカルデラは東西18㎞、南北が25㎞と世界でも有数の規模です。カルデラとは火山の爆発によってできた凹地のことで、スペイン語で釜や鍋という意味のcalderaという言葉が元になっています。

阿蘇のカルデラは約27万年前から約9万年前の間に起った、九州中・北部を覆い尽くす四回にわたる巨大火砕流噴火の結果生じたものです。

放牧された馬が草を食む観光名所です。

鹿児島県の桜島は世界的な活火山で、毎日のように小規模な噴火を繰り返します。

2011年の爆発的噴火は996回を数え、観測史上最多を記録しました。

以前はその名の通り「島」でしたが、1914年の大正噴火で流れた溶岩によって海峡が埋め立てられ、大隅半島の一部となりました。

雪と違って、灰は溶けないのだ!

また長崎県の雲仙岳に含まれる普賢岳では1991年に、約200年ぶりの噴火活動による火砕流が発生し、死者・行方不明者44名を出してしまうという大惨事が起こりました。

現在は災害のすさまじさを伝える遺構として保存されている。

薩摩半島南端の開聞岳は「薩摩富士」と呼ばれています。

平野は川と結びつけて「カップル」で覚えましょう。

大淀川も意外と出ます。同じ促成栽培の「高知平野」に注ぐ川が「仁淀川」なので、名前がややこしいため、出されやすいのです。

九州地方の農林水産業

農業

筑紫平野にはかつてクリークと呼ばれる網の目のような用水路がはりめぐらされていました。現在は大型機械を使いやすくするため、その数はだいぶ減ってしまいました。

Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

筑紫平野は温暖な気候に恵まれ、作物の栽培期間が長いため二毛作がさかんで、日本最大の稲麦二毛作地帯となっています。

宮崎平野ではビニールハウスを用いたピーマン、きゅうりなどの促成栽培がさかんです。本来ピーマンやきゅうりは夏野菜ですが、温暖な宮崎では少しの暖房でビニルハウスを温めることができるので、高く売れる冬場(12〜2月)に出荷することができます。

熊本県の八代平野では畳表の原料であるいぐさの生産が盛んです。日本で作られるいぐさの90%以上が熊本県産で、そのほとんどは八代市周辺で栽培されています。いぐさは南方系の植物なので、水田を利用した稲との二毛作が可能なのです。

ただし最近は安い中国産のいぐさに押されて、最盛期の10分の1ほどに減少しているみたい。

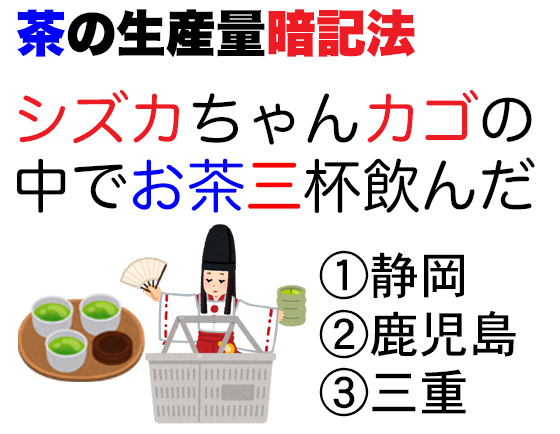

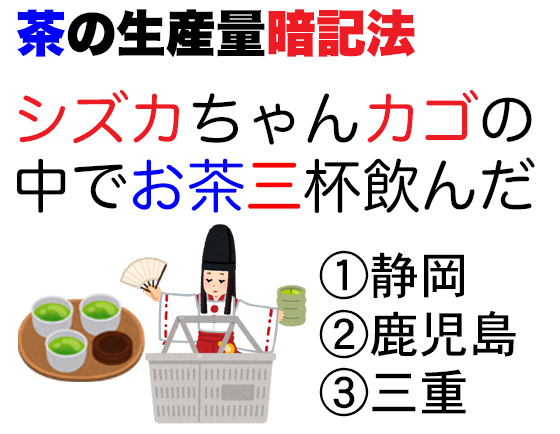

鹿児島は茶の生産量が静岡県と並んで、全国トップレベルです。

鹿児島から宮崎にかけて、火山灰が降り積もったシラス台地という地形が広がっています。

シラスの言葉の由来は「白い砂」という説があります。白砂台地なんですね。水はけがよく(=保水性が低い)、温暖な気候は茶の生産に適しています。

温暖な鹿児島では三月末の種子島から始まり、一番茶、二番茶、三番茶、四番茶に秋冬番茶まで収穫することができます。

鹿児島県はさつまいもの生産が全国一位です。そもそも「さつま」とは鹿児島県の旧国名ですね。さつまいももお茶と同様、水はけのよい土地の栽培が適しています。荒れ地でもよく育つため、凶作対策として江戸時代に全国に広まりました。

鹿児島や宮崎は畜産がさかんで、特に肉牛、ぶた、肉用若鶏は上位を独占します。

暗記法

と覚えましょう。↓2022年統計です。

福岡県ではいちごの生産が盛んで、栃木県に次いで全国二位です。ブランドいちごの「あまおう」は、栃木県の「とちおとめ」に対抗してつくられ、福岡県以外では生産が認められていません。近年は香港、台湾、シンガポールなどアジア諸国への輸出が増えています。

なんで「あまおう」って言うか知ってる?

知ってる!赤くて、丸くて、大きくて、うまいでしょ?

水産業

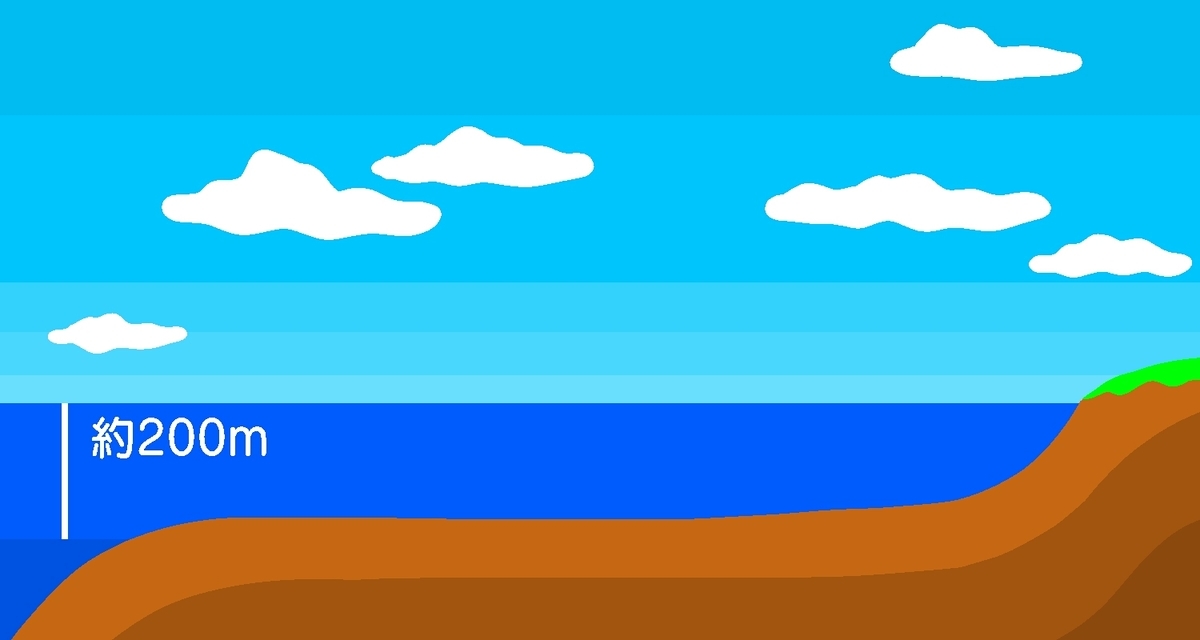

東シナ海などには、傾きが緩やかな深さ200メートルぐらいの大陸棚という海底が広がっています。

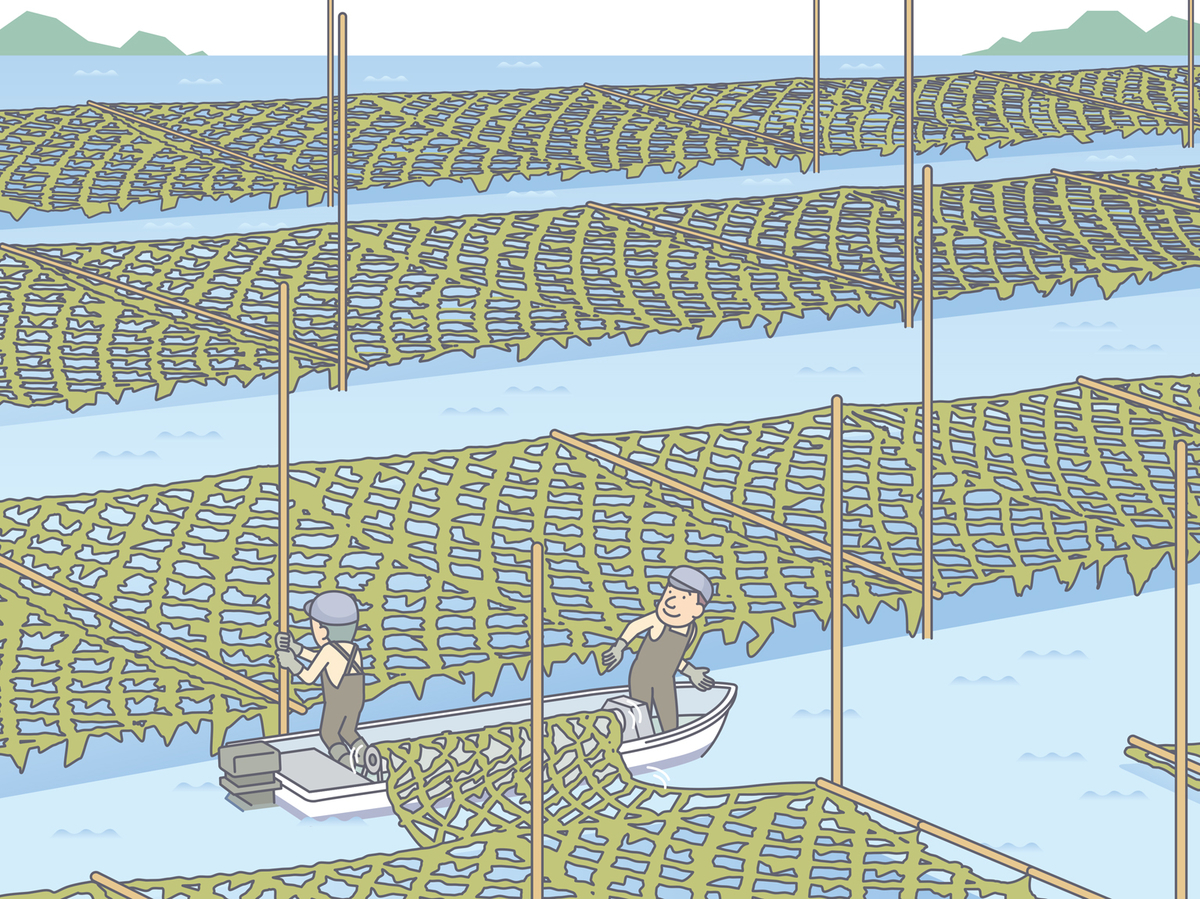

のりの養殖は佐賀県など有明海で盛んです。

有明海の引き潮の時、支柱に張った養殖あみが海上に姿を現します。これを干出(かんしゅつ)といいます。太陽と潮風に当たることで、病原体も吹き飛び、甘味のある風味豊かな海苔に育っていくのです。

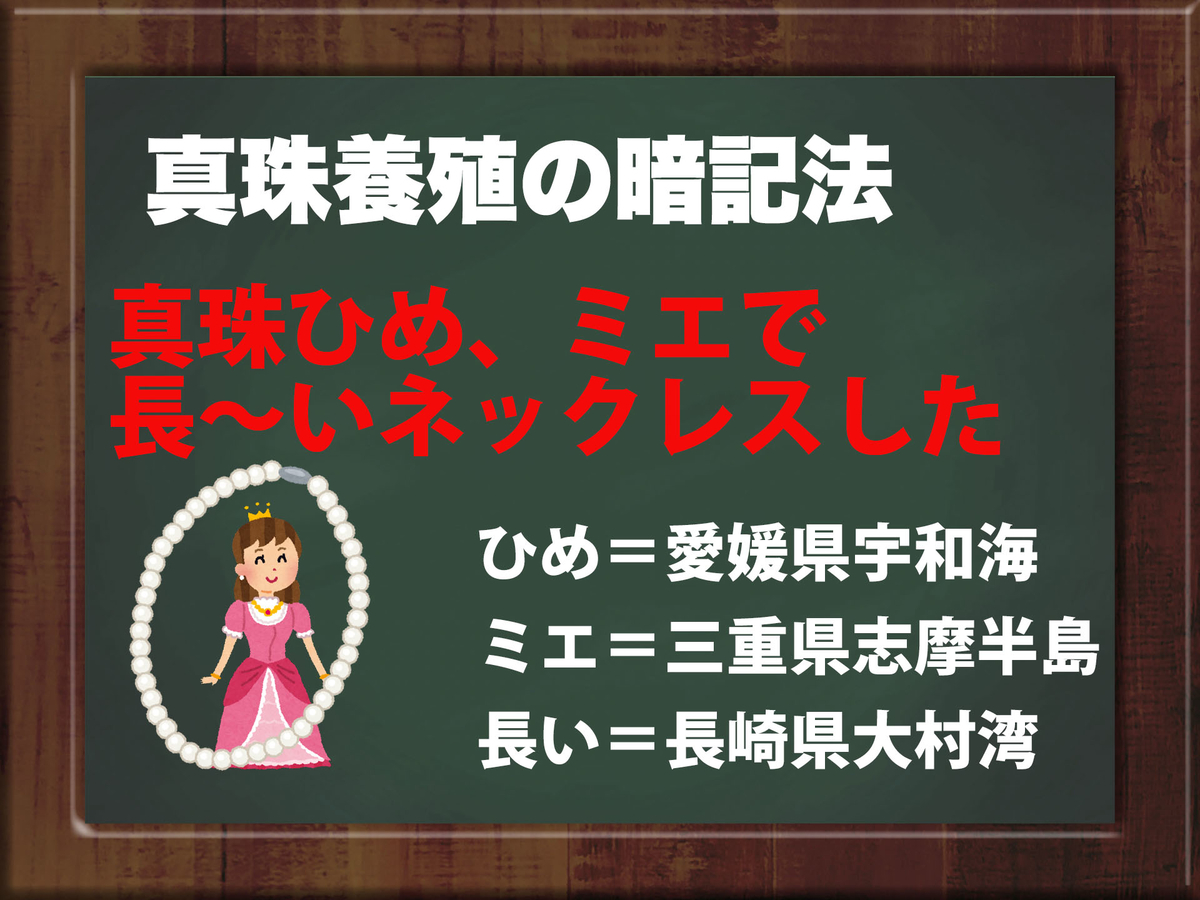

真珠の養殖は、長崎県大村湾が愛媛県宇和海沿岸、三重県志摩半島などと並んで盛んです。

うなぎの養殖は静岡県の浜名湖が有名ですが、大規模生産をしている鹿児島県が全国1位です。私たちが食べるうなぎは、99%以上養殖です。

九州地方の工業

北九州工業地帯

1901年の八幡製鉄所の操業開始をきっかけに、北九州工業地帯は発展しました。

- 中国から鉄鉱石を輸入しやすかった

- 筑豊炭田など地元の石炭や石灰石を利用できた

などの地の利から北九州市では鉄鋼業が発展しました。

現在では鉄鉱石の輸入先がオーストラリアに変わったことなどから、その地位を低下させてしまいました。

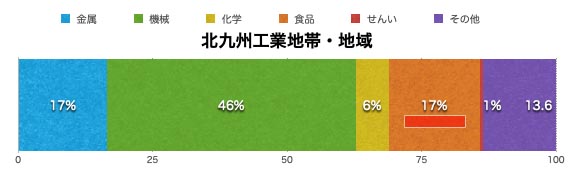

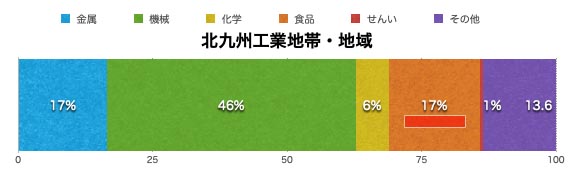

グラフの見分け方として、

①機械工業がさかん・・割合として約40%と中心の工業です。中でもアジア大陸に近いという立地条件を活かして自動車工業の発展がめざましく、カーアイランドと呼ばれるほどです。

シリーズには載っていませんが、福岡県宮若市、苅田町は知っておきましょう。宮若はトヨタ自動車九州の本拠地であり、高級車レクサスを生産します。苅田町には日産自動車九州があります。

②食料品工業・・割合としては高く、13〜17%くらいです。九州は水産業がさかんなことから、水産加工がさかんに行われています。

九州のおもな工業都市

大分市は「製鉄所・石油化学」が両方さかんなダブル都市(ブログ主の造語)であることも押さえておきましょう。ダブル都市は大分・倉敷が有名です。

長崎市・佐世保市は造船業が発達しています。長崎県は入り江が深く波が穏やかなリアス海岸が多いため、大型船の建造に適してします。

長崎市では巨大戦艦・武蔵が秘密建造されたことで知られます。今も海上自衛隊の護衛艦の建造を行っています。

1909年にイギリスより輸入し、現在も稼働する世界遺産。

佐世保市にはSSKこと佐世保重工があります。世界最大のタンカー・日章丸が造られたのも佐世保です。海上自衛隊やアメリカ海軍の基地があることから、艦艇の建造や修理も行っています。

福岡県久留米市はタイヤなどのゴム工業がさかんです。ブリヂストンの創業地なんですね。

ブリヂストンの創業者は石橋さん(久留米市出身)という人なんだ。

石橋さん?

「石橋」を逆さまにして、英語にしてBridge Stoneという社名を付けたんだよ。

なかなか高度なダジャレね。

また久留米市は久留米がすりという綿織物(伝統的工芸品)でも有名です。

九州地方の代表的な伝統的工芸品

佐賀県有田町の有田焼は、400年ほど前に朝鮮出兵した際に、優れた陶工の技術者を迎え入れたことから始まりました。当時の戦国武将たちの間では茶道が大流行し、優れた陶磁器を争って求めるような状況だったのです。

朝鮮人陶工の李参平は有田の地で、良質で豊富な陶石を発見。ここから有田焼は大発展を遂げました。

この磁石場の発見から、有田の焼き物が発展を遂げる。

江戸時代には有田の焼き物を、伊万里(いまり)津という港から各地に輸送していました。そのため、当時は有田焼ではなく伊万里焼と呼ばれることが多かったそうです。

福岡県では江戸時代から博多人形の製作がさかんです。石膏型に粘土をはめ込んで焼き、色を付けます。なんと言っても美しい彩色が魅力的ですね。

奄美大島を中心とする奄美群島では、大島つむぎが有名です。絹糸を泥にひたす「泥染め」をすることによって、着物に美しい黒い光沢を与えます。

琉球紅型(びんがた)は沖縄の染物の総称です。大胆で鮮明な色彩やデザインは、日本本土や中国など、様々な地域の文化的影響が見られます。

沖縄の自然と産業

沖縄の位置と自然

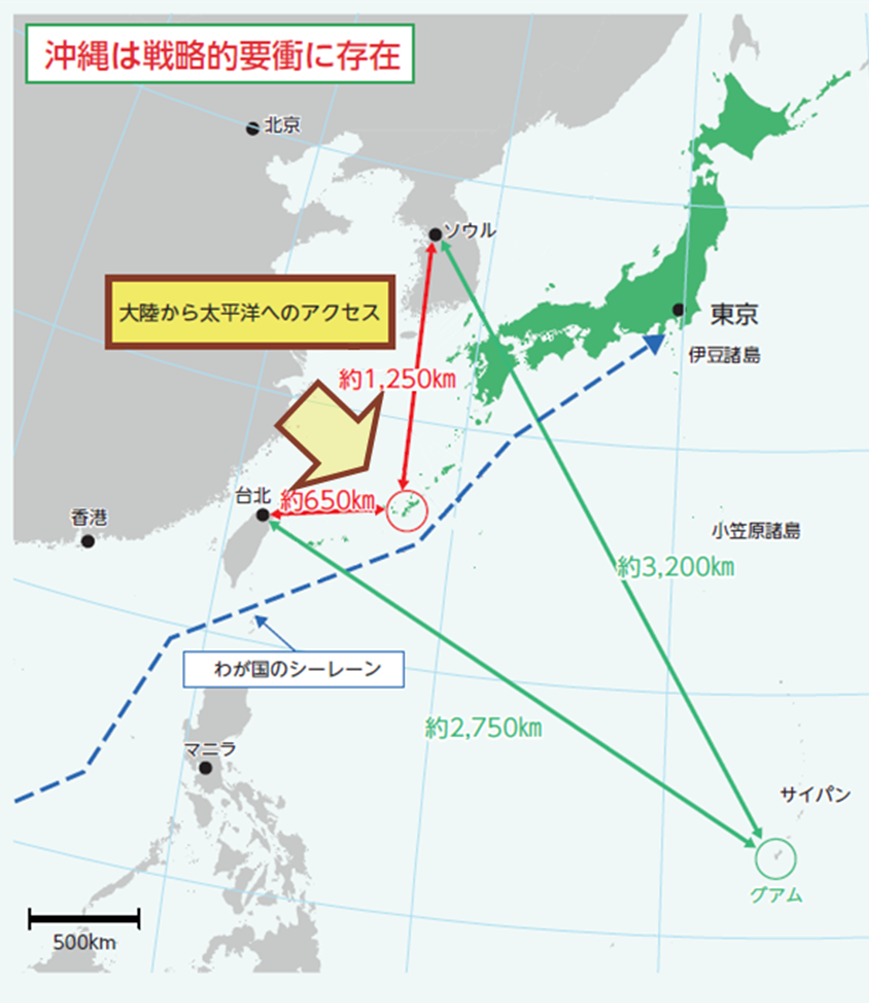

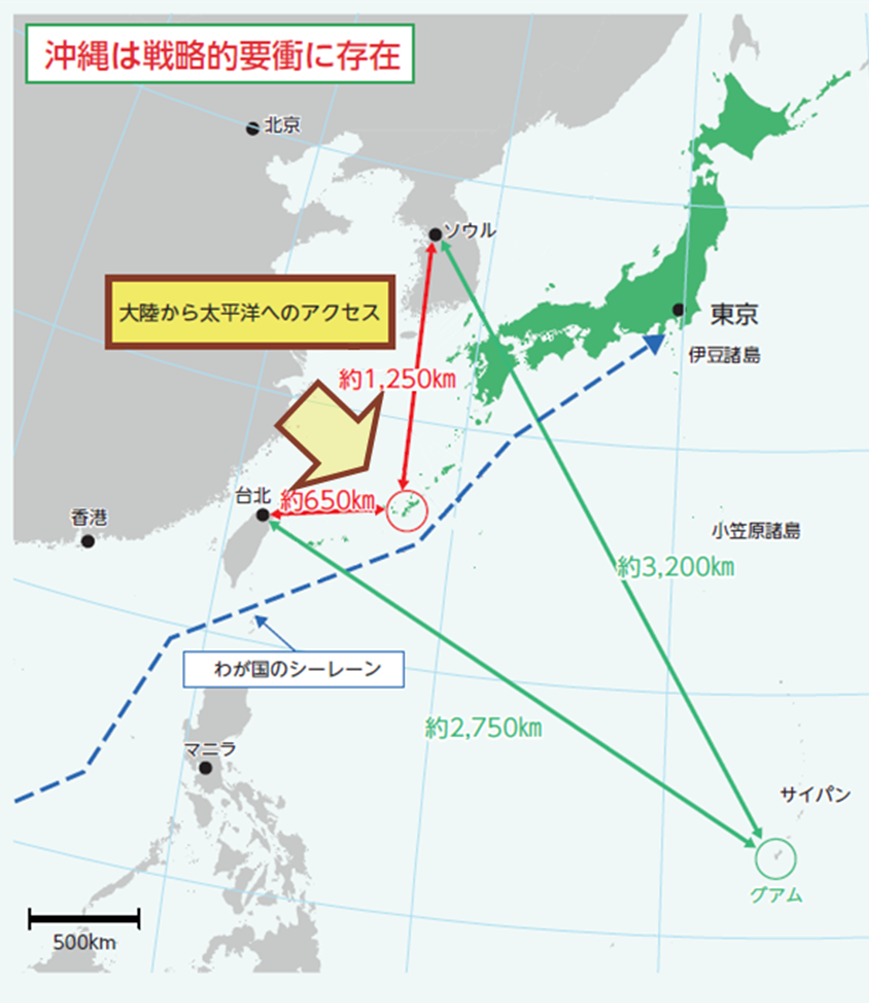

沖縄島から東京までの距離は約1600㎞で、むしろ中国・上海までの距離(830㎞)やソウルまでの距離(1274㎞)の方が近いのですね。また東京から那覇空港までの航空機の所要期間は約2時間半〜3時間程度かかります。

戦争と沖縄

1945年、太平洋戦争(大東亜戦争)末期に、沖縄では住民も戦災にあった地上戦が行われました。

「平和の礎」は沖縄島南端の摩文仁(まぶに)につくられました。毎年、沖縄戦終結の6月23日には戦没者慰霊式が実施されています。ここでは沖縄戦のすべての戦没者(国籍関係なく)を悼みます。

十代の女学生たちも看護隊として、最後まで沖縄戦を戦いました。「ひめゆり部隊」もその一つ。

残るアメリカ軍基地

沖縄は戦後もアメリカによって統治されていましたが、1972年に日本に返還されました。ただし条約によって、アメリカ軍基地は今なお沖縄に存在しています。日本にあるアメリカ軍専用基地の7割は沖縄に集中しています。

普天間基地は確かに市街地の真ん中にあるため、住民の負担は大きいですね。米軍とも合意の上、沖縄の基地負担を軽減するため、名護市辺野古(へのこ)への基地移転が進められています。

もちろん大きなプラス面もあります。世界最大の軍事大国であるアメリカ軍の基地が、沖縄に存在することによって日本のみならず東アジア全体の安定に寄与しています。

沖縄は台湾海峡にも朝鮮半島にも、程よく近い位置にあるためです。また中国の海洋進出を阻む絶妙な位置でもあるのです。

さらには中東から日本へ資源を運ぶシーレーンに近いという意味でも、在沖米軍基地は国家戦略上きわめて重要な要衝と言えます。

台湾を中国におさえられたら、日本のシーレーンは脅かされる。

タンカーが行き来出来なくなるとか?

そういう意味で、在沖米軍基地はきわめて重要なんだ。

沖縄県の人口

沖縄が出生率が高く、少子高齢県ではない、ことを押さえておきましょう。ゆえに人口も増加傾向にあります。

合計特殊出生率とは、一人の女性が一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。これが2.1程度ないと人口は減少すると言われているので、沖縄はかなり頑張ってますね。この理由は沖縄では「早婚の傾向がある」、「本土では消えた大家族制が残っている地域がある」、などなど色々考えられます。

沖縄の産業

昔からさとうきびの栽培が盛んです。沖縄の農家の7割はさとうきびを生産しています。さとうきびは日照りや風には強く、荒地でも育ちやすいのですが、収穫までに1年以上かかり、温暖な気候でしか栽培できません。そのため、日本では沖縄県と、鹿児島県の奄美群島に限られています。

さとうきびは成長すると大人の背丈を越えるほどの巨大さになり、収穫は重労働になります。また最近では外国から安い砂糖が輸入され、競争が激化しており、昔に比べて国産さとうきびの生産量は減っています。砂糖の原料としては、日本では北海道でつくられるてんさいが中心です。パイナップルも安い外国産との競争が激しくなり、栽培面積は減少しています。最近はパイナップルよりマンゴーなどの栽培が盛んになっています。

また沖縄では冬でも暖かい気候を利用して、菊などの花を栽培しています。(愛知県に次いで全国2位)これらの多くは飛行機を使って出荷しています。

菊は日が短くなると開花してしまうので、電球で照らして開花時期をコントロールします。

ふつう菊は愛知県などではビニルハウスを使って栽培するのに対して、温暖な沖縄ではビニルハウスを使わない露地栽培が可能になります。暖房代がかからないこともあって、飛行機輸送をしても利益が見込めます。特に正月と春のお彼岸は温暖な沖縄がほぼ独占しています。

九州地方の世界文化遺産

琉球王国のグスク及び関連遺産群

グスクとは城や聖地を意味します。世界遺産となった首里城は2019年火災にあいました。首里城の守礼門は燃えずにすみました。

明治日本の産業革命遺産

明治時代に近代産業発展の礎となった、全国23の施設が登録されています。九州では八幡製鉄所はじめ、長崎の海上に浮かぶ「軍艦島」こと端島(はしま)炭鉱などが有名です。

「神宿る島」宗像(むなかた)・沖ノ島と関連遺産群

およそ1600年前から、外国との交流のために祈りの儀式が行われた沖ノ島を、「神様がいる島」として、現在まで大切にしてきた伝統を物語る遺産群です。

沖ノ島は現在、一般人の上陸は禁止されています。

Indiana jo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

かつて日本ではキリスト教の信仰が禁止されていました。その時代でもひそかに信仰を継続していた人々を潜伏キリシタンといいます。長崎と天草地方には、独特のキリシタン文化が残されています。

大浦天主堂は長崎市のカトリック教会で、江戸時代末の1865年に建立された、わが国現存最古のキリスト教建築です。

また1637年にキリシタンを中心とする内乱「島原・天草一揆」が起きましたが、その戦場となった長崎県南島原市の原城跡も世界遺産に登録されています。

九州地方の島々

世界自然遺産の島

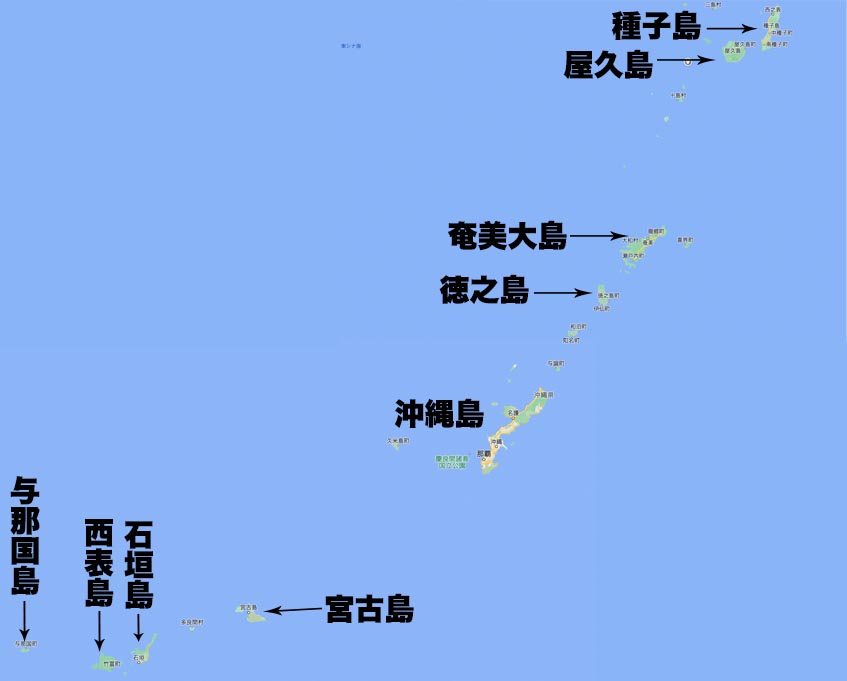

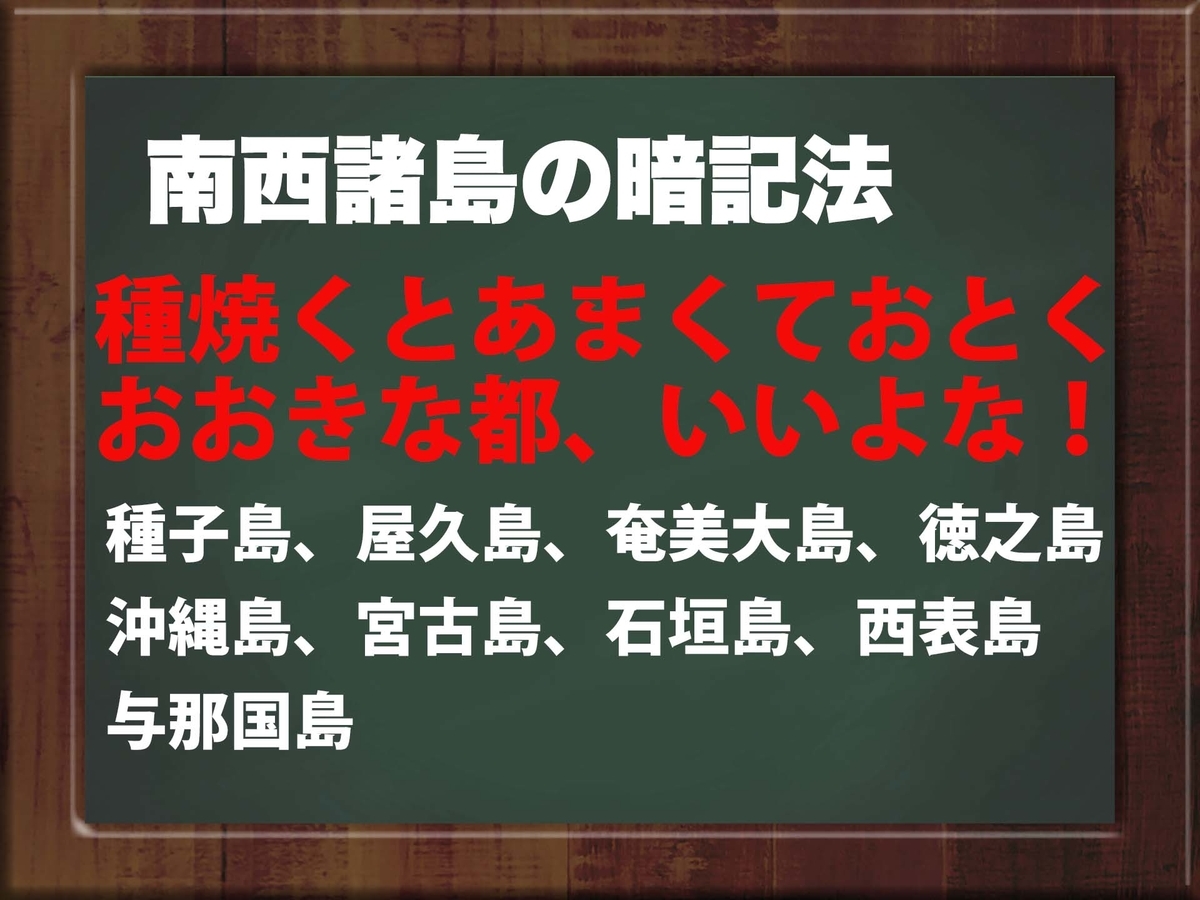

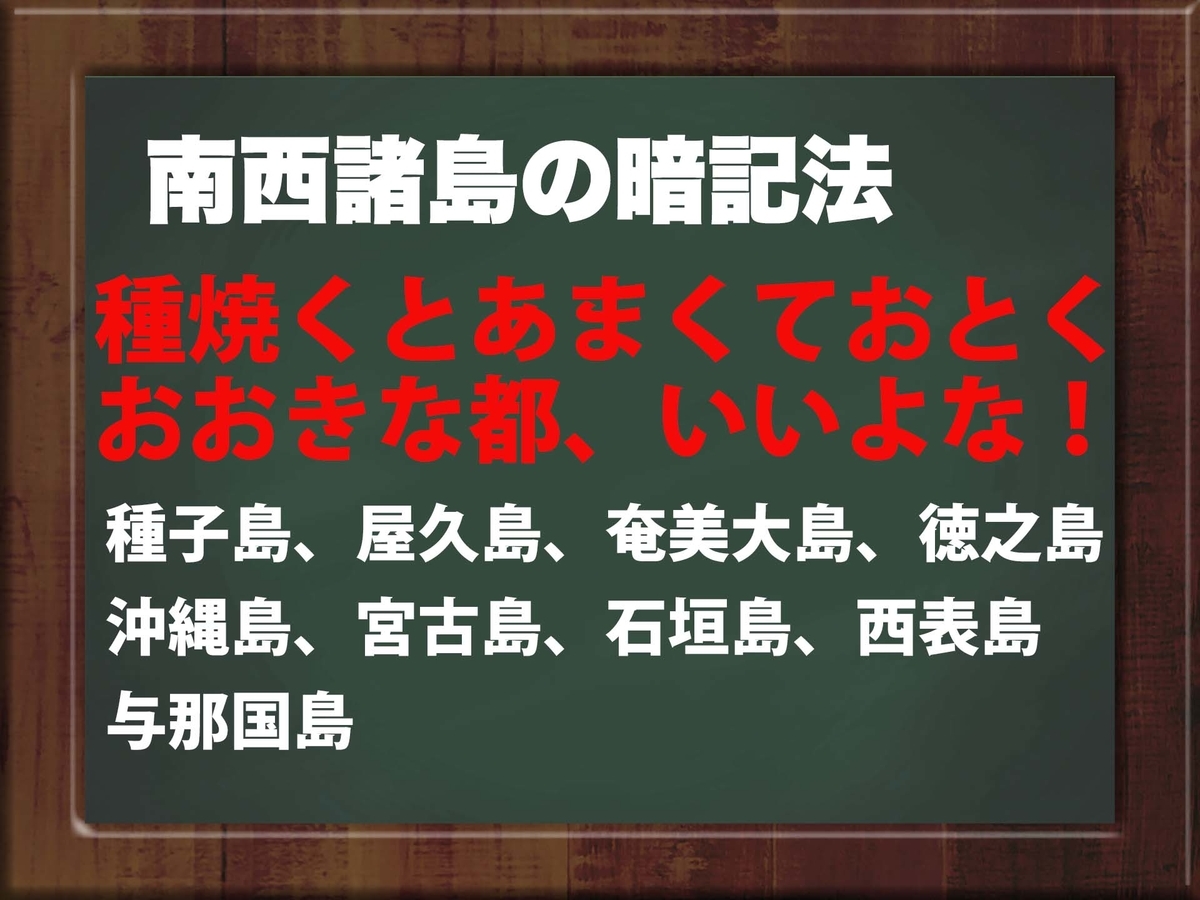

九州の南方海上に弓なりに連なる島々を南西諸島といいます。鹿児島県〜沖縄県に属します。世界自然遺産「屋久島」や「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」に登録された島々の位置は確認しておきましょう。

1993年、屋久島(鹿児島県)は日本で最初に世界遺産に登録されました。九州最高峰(1936m)の宮之浦岳があり、洋上のアルプスと言われます。海岸部は亜熱帯ですが、山頂部には雪が積もります。縄文杉と呼ばれる樹齢2000年を超える杉でも有名です。

奄美大島(鹿児島県)や徳之島(鹿児島県)には、アマミノクロウサギが生息します。原始的形態を残したウサギで、ここにしか生息しない絶滅危惧種です。奄美大島で2000~4800頭、徳之島で約200頭と推定されています。(2003年時点)

沖縄島北部のやんばる地方は豊かな自然が残されいます。

飛べない鳥のヤンバルクイナなど固有の生物が生息しています。約1500羽が生息していると推定されています。

西表島(沖縄県)にはイリオモテヤマネコが生息します。推定100匹程度しか生息していないと考えられます。

コメント