★さらに覚えやすい!暗記カード★

⬇︎暗記カードは「note」からダウンロードできます。

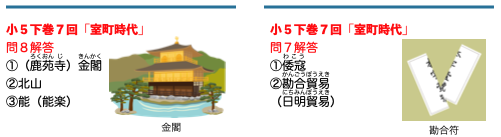

室町時代は鎌倉時代との対比が重要です。

建武の新政と南北朝の争い

鎌倉幕府への不満が高まる中、後醍醐天皇は朝廷に政権を取り戻そうとして、全国の武士に呼びかけました。1333年、楠木正成、足利尊氏、新田義貞らの協力を得て、鎌倉幕府を倒すことに成功しました。

後醍醐天皇は天皇自ら政治を行いました。(建武の新政)しかし天皇の政治は武家社会の慣習を無視するもので、武士や農民中心に不満が高まりました。武士の期待を集めた足利尊氏が挙兵すると、建武の新政はわずか二年で崩れ去りました。

足利尊氏は、京都に新しい天皇を立てました(北朝)。1338年、尊氏は北朝の天皇から征夷大将軍に任命され、京都に幕府を開きました(室町幕府)。後醍醐天皇は奈良県の吉野に逃れ、そこを南朝とします。二人の天皇、二つの朝廷、二つの元号が併存し、対決する「南北朝の内乱」の始まりでした。この争乱は後醍醐天皇や尊氏の死後も収束せず、約60年続きます。

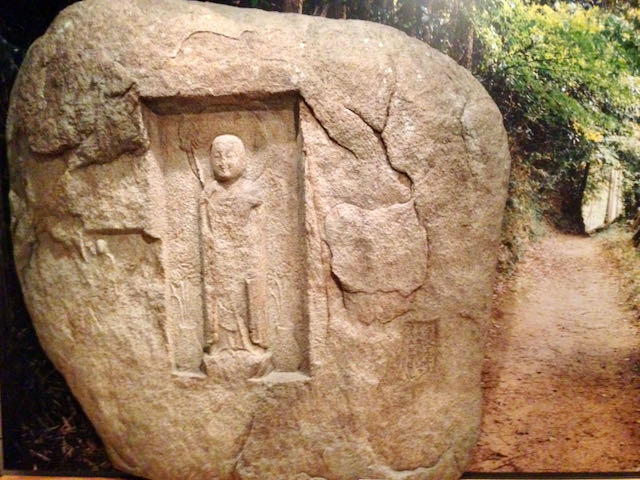

ついに帰れなかった京都の方向を向いている。

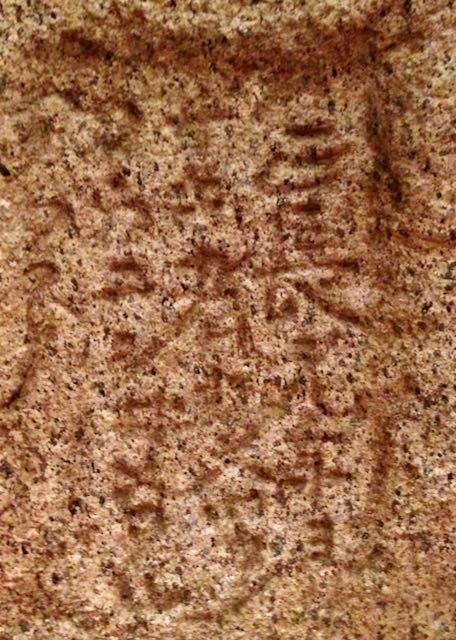

後醍醐天皇の玉座です。

この内乱の中で地方の守護は、自分の任地を領地化して、事実上の地方領主となります。このような守護を守護大名といいます。

室町幕府の全盛とおとろえ

3代将軍足利義満(尊氏の孫)の時が、室町幕府の全盛期でした。1392年に南北朝の合一を行い、南北朝の内乱を終わらせました。

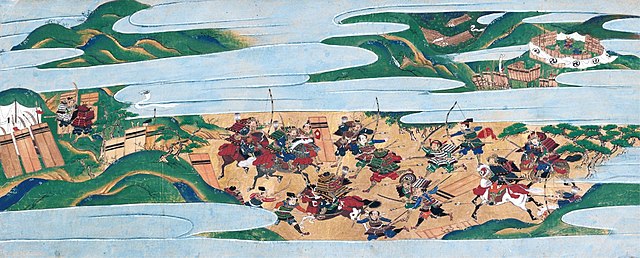

8代将軍足利義政(義満の孫)の頃から、室町幕府はおとろえ始めます。将軍家の後継争いに、守護大名の勢力争いが絡んで、1467年に応仁の乱が起こりました。応仁の乱は京都を戦場とし、11年も続き、京の都は荒廃しました。足利将軍家の力もおとろえ、山城国(京都府)一国を支配するだけになりました。

正規兵でない「足軽」による集団戦法が行われるようになる。

「応仁の乱」の影響としては、戦乱を避けて地方に落ちのびた公家や僧の影響で、都の文化が地方に広まったという側面も重要です。「小京都」と呼ばれる地方都市には今もその名残りがあります。

室町幕府の外交

3代将軍足利義満の頃、中国大陸では漢民族の明という王朝が成立しました。明は日本人を含む海賊(倭寇)に手を焼き、日本にその取り締まりを求めました。義満はこれを受け入れて、日本が明に貢ぎ物を持っていく朝貢という形で、貿易を始めました。これを日明貿易といいます。倭寇やニセ貿易船と区別するため、勘合という合い札を使ったために勘合貿易とも呼ばれます。

明からは銅銭(明銭)、陶磁器、絹織物などを輸入し、日本からは銅・硫黄・刀剣を輸出しました。永楽通宝などの明銭は、貨幣経済の発達とともに広く流通するようになりました。

朝鮮半島でも高麗に代わって、李氏朝鮮が成立しました。義満は朝鮮とも貿易を行い、木綿やお経、ニンジンなどを輸入し、銅・硫黄・刀剣を輸出しました。

沖縄では15世紀に琉球王国が成立しました。琉球王国は地理的な条件を活かして、中継貿易によって栄えました。

琉球王国の都は首里に置かれました。

農業の発達

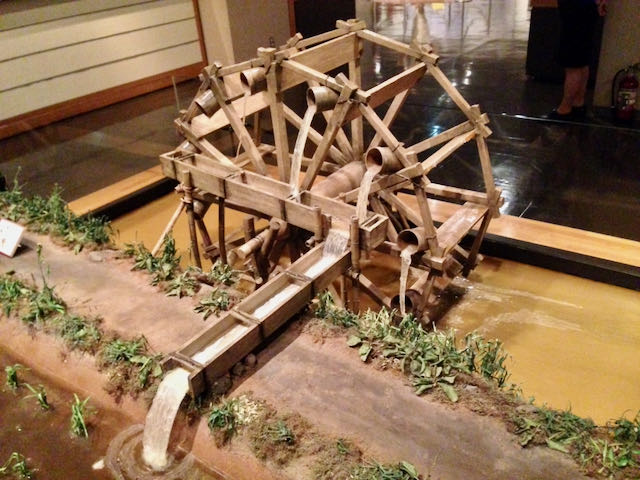

二毛作(米→麦)は鎌倉時代には西日本中心でしたが、室町期になると各地に広まりました。水車で田に水を引く技術も発達しました。肥料では人ぷんも広く使われるようになりました。

(国立歴史民俗博物館)

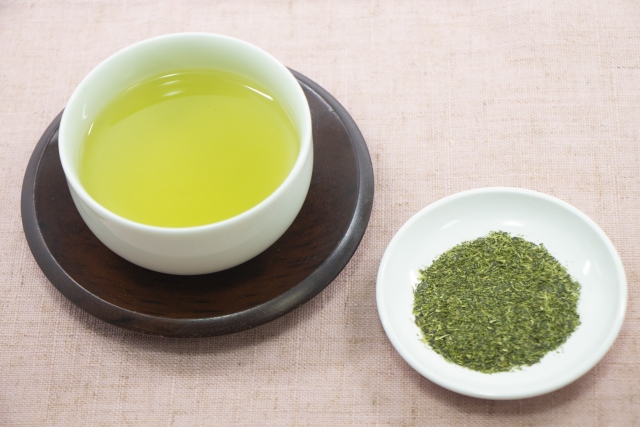

室町時代には今も続く特産物が各地で作られるようになりました。

商工業の発達

室町時代には定期市が月6回開かれるところも見られるようになりました。京都などの都市では土倉や酒屋と呼ばれる金融業者が富を蓄えました。運送業者の馬借や卸売業の問屋は、物流も発達をささえました。

手工業も発達し、京都では西陣織、美濃和紙、瀬戸焼などの今も続く特産品が生まれました。

応仁の乱の西軍陣地跡から地名が付けられました。

港町としては勘合貿易で栄えた博多や堺、門前町としては善光寺のある長野などが発達しました。

村の自治

農村では生産力の向上とともに、自ら村を治める自治が行われるようになりました。このような自治の村を惣(惣村)といいます。農民は会議として寄合を開いて、村のおきてなどについて話し合いました。このようにやがて大規模な一揆が行われる下地が作られていきました。

室町文化

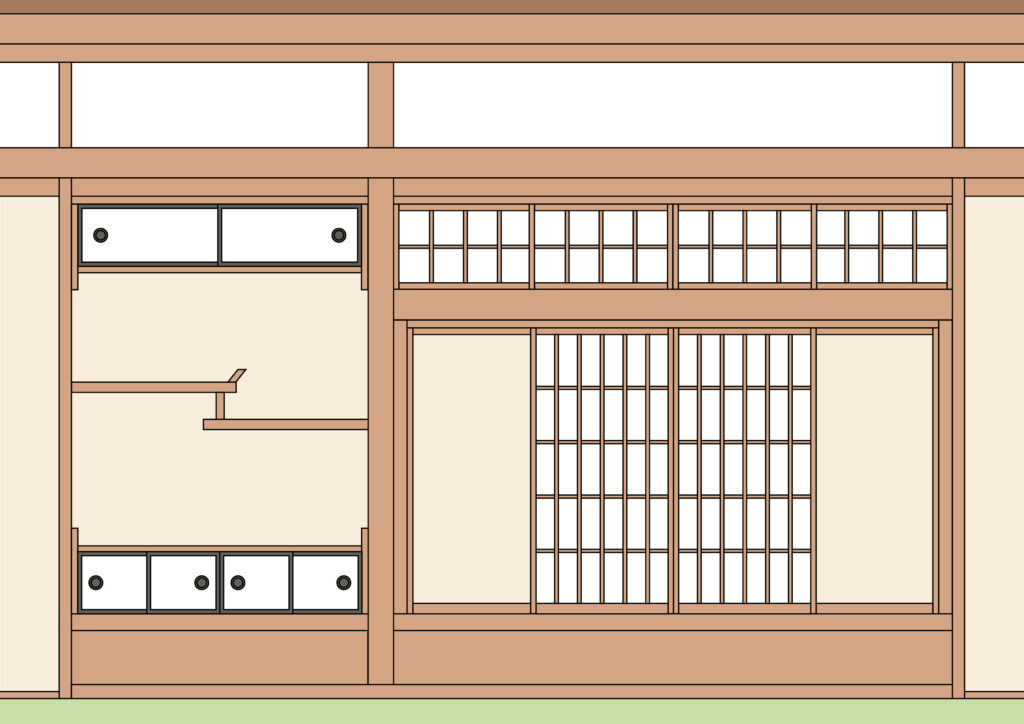

室町幕府は「京都幕府」だったため、武家と公家の文化が融合した文化が生まれました。また鎌倉幕府と同様に、室町幕府も臨済宗を保護したため、禅宗の影響が強くみられます。

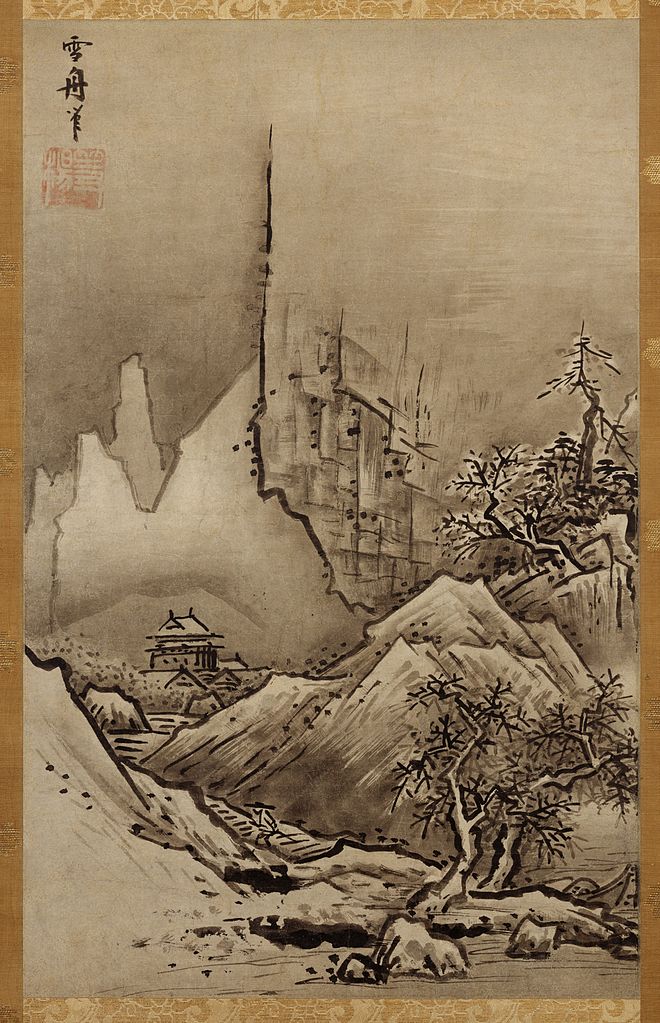

雪舟は応仁の乱の頃、明に渡り、水墨画を学びました。

庶民の読み物として、「お伽草子」が親しまれるようになりました。

現代につながる食べ物や行事などの文化は、室町時代に生まれたものも少なくありません。

コメント