★さらに覚えやすい!暗記カード★

⬇︎暗記カードは「note」からダウンロードできます。

今回は鎌倉時代。武家政権の始まりです。

源頼朝と鎌倉幕府

源頼朝は平治の乱の後、伊豆・蛭ケ島に流されていましたが、妻の実家である北条氏の力を借りて挙兵しました。

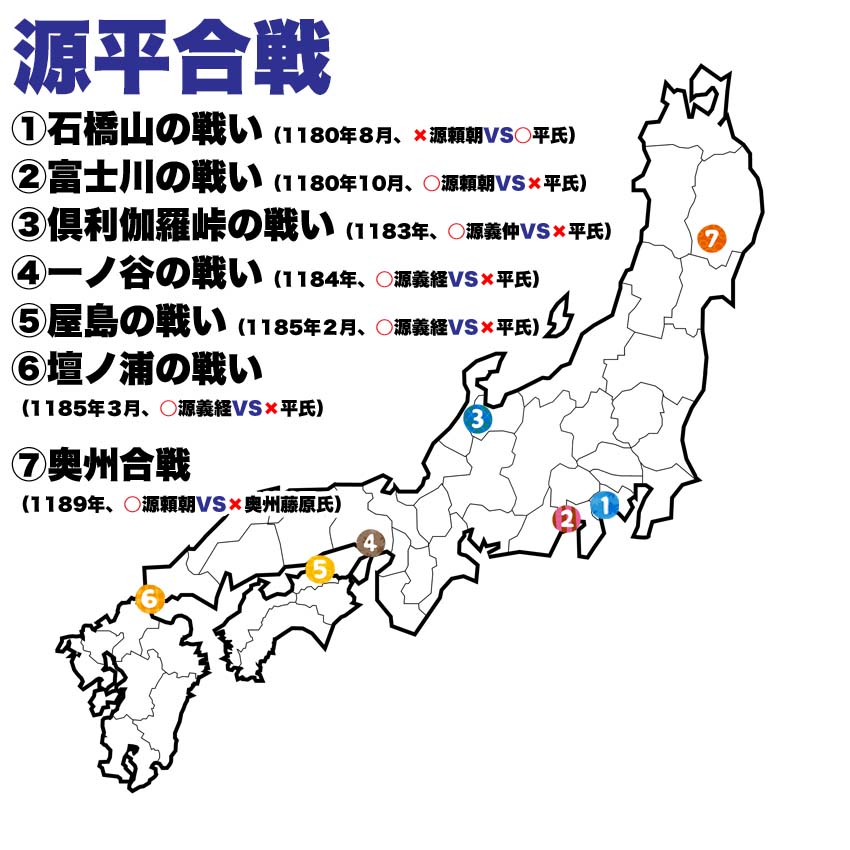

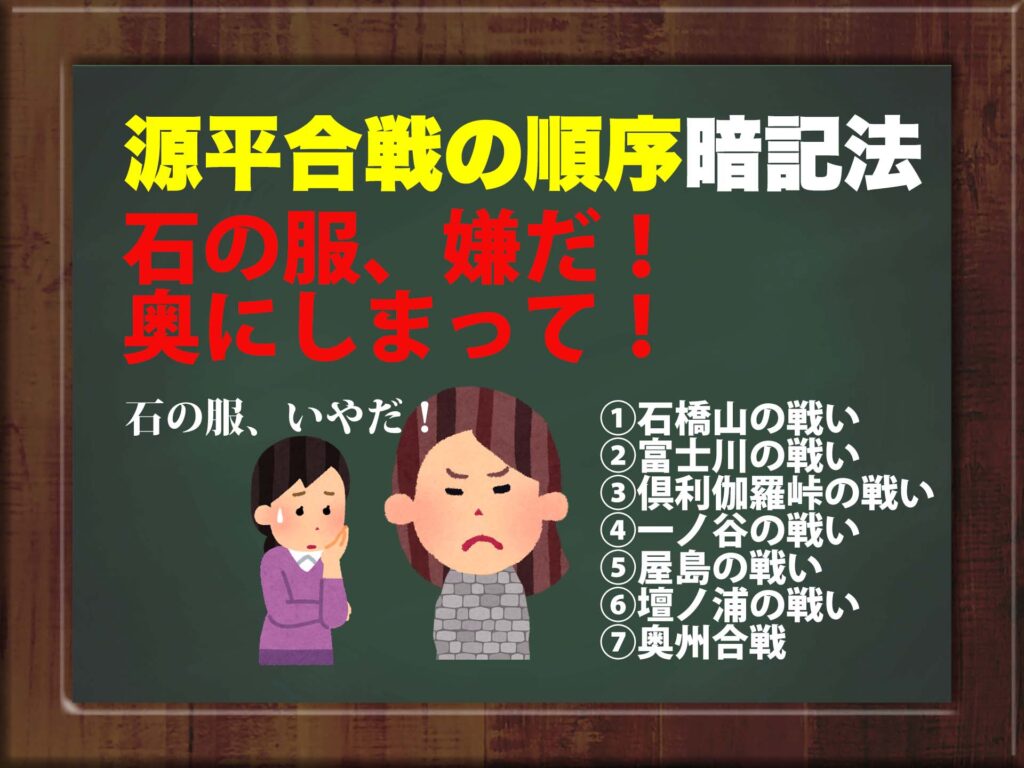

1180年の挙兵から、1185年壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼすまでの、いわゆる「源平合戦」の流れは頻出なので、押さえておきましょう。

「波の下にも都はございますよ」の名場面を踏まえて、龍宮造りとなっています。

源平合戦の勝利に大きく貢献したのは、頼朝の弟である源義経でしたが、やがて頼朝と対立することになります。

源義経は奥州藤原氏に攻められ、この地で最期を遂げた。

源義経は幼名を牛若丸といい、京都の鞍馬寺で育ったと言われます。

1185年、頼朝は義経を捕らえることを口実に、全国に守護(国ごとに置かれる。軍事や警察)と地頭(荘園ごとに置かれる。年貢の取り立て)を置くことを朝廷に認めさせました。

鶴岡八幡宮へと続いています。

1192年、源頼朝は征夷大将軍に任じられます。鎌倉幕府の開始年は諸説あって(1185年説なども有力)、いまだ定まっていない感じです。鎌倉に幕府の中心地が置かれた理由は、三方を山に囲まれ、一方が海に面しており、攻めにくく守りやすい地形であることが大きかったです。また馬一頭分しか通れない、切り通しと呼ばれる狭い道が作られていました。これも鎌倉の防衛を目的として作られたものです。

(国立歴史民俗博物館)

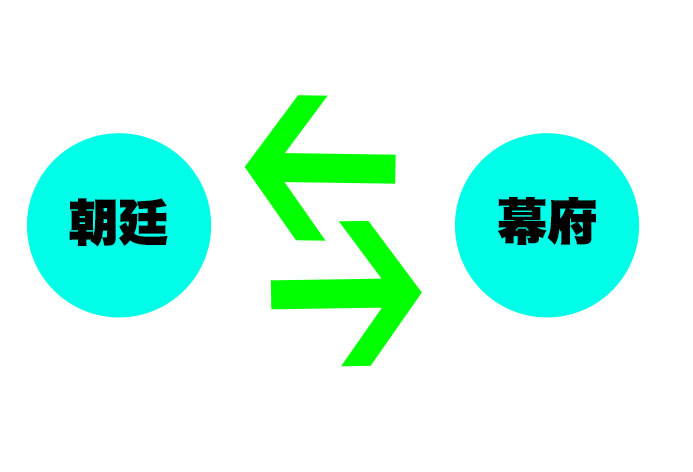

ただし京都の朝廷の力も依然強く、農民は朝廷と幕府の二重支配を受けることになります。

「ヨコ」の構造を意識しましょう。

将軍と御家人

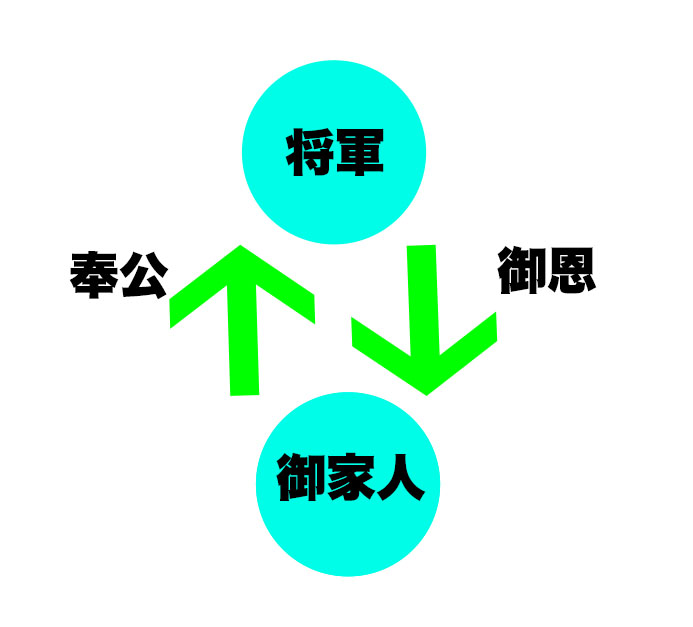

将軍と御家人は一種の契約関係で結ばれていました。御家人とは、幕府(将軍)に仕える武士のことです。御家人は幕府の危機の時には、「いざ、鎌倉!」をスローガンに幕府のために死力を尽くして戦います。(奉公)その代わり幕府(将軍)は領地を御家人に与えたり、土地の権利を認めてあげたりします。(御恩)現代でいえば、サラリーマンが会社のために働き、その代わりに会社から給料をもらうのと似た感じですね。 こういう社会の仕組みを封建制度といいます。

「タテ」の構造も意識しましょう。

執権政治のはじまり

頼朝の死後、息子の頼家が二代将軍になり、頼家の死後は弟の実朝が三代将軍になりますが、いずれも若くして非業の死を遂げます。源氏将軍は三代で絶え、以後は京の藤原摂関家や皇族から名ばかりの将軍を迎えることになります。

三代将軍・源実朝はこの銀杏の影に隠れた公暁に暗殺されたといいます。

頼朝の妻・北条政子の実家である北条氏が執権(将軍を補佐する役職)となり、幕府の実権を握っていきます。初代執権は政子の父・北条時政。二代執権は政子の弟・北条義時でした。

執権政治の展開

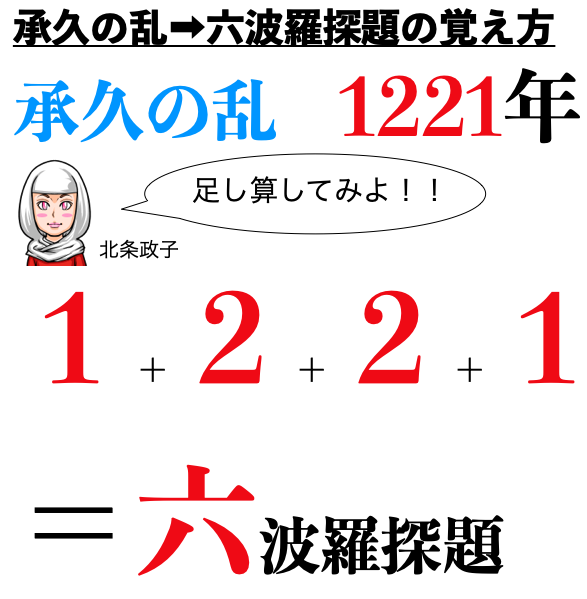

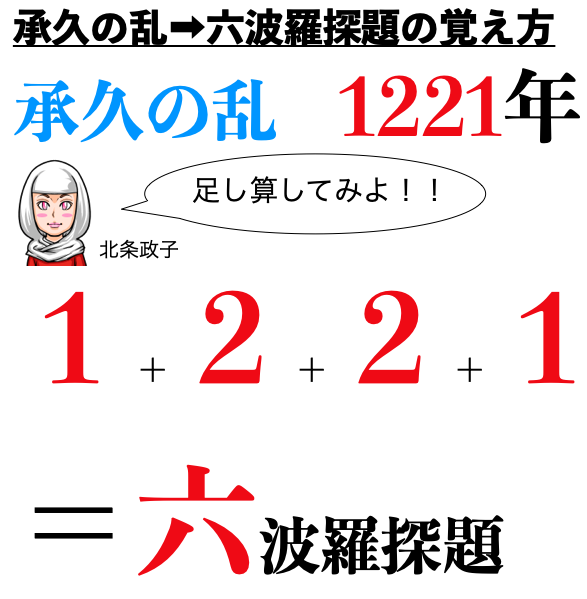

源氏の将軍が途絶えると、後鳥羽上皇は1221年、「二代執権・北条義時を討て」と命じました。朝廷に素直に従わない北条氏を排除しようとしたのです。これを承久の乱といいます。二元構造にあった東西の政権が、ついに正面から激突してしまいました。御家人の中には「朝廷と戦うことへの抵抗感」からか動揺が広がりますが、尼将軍とも呼ばれた北条政子は御家人に「頼朝の御恩」を説いて結束を促しました。

北条政子

北条政子皆の者、頼朝様の御恩は海よりも深く、山よりも高いのだぞ!

鎌倉殿・・泣

幕府の危機だ!立ち上がれ!!

おー!やったるで〜!

実は後鳥羽上皇は「北条氏を討て」とは言ったけど、「幕府を倒せ」とは一言も言ってないんだけどね。

そういえばそうね。

巧みに話をすり替えてみました。ふふ

さすが尼将軍。したたかだわ。

団結した幕府側の進軍はまさに電光石火のごとくで(先鋒は北条泰時)、上皇方はなすすべもなく敗れました。後鳥羽上皇は隠岐(島根県)に流され、その地で生涯を終えます。以後、幕府は京都に六波羅探題を置いて、朝廷の監視や西国武士の取り締まりを強化したため、幕府の支配は全国に及びました。

この地に六波羅探題が置かれました。

承久の乱の後も、二重支配の弊害は続きました。各地の荘園で、地頭が荘園領主と土地の支配を巡って争いを起こすことが絶えませんでした。そこで三代執権・北条泰時は1232年に御成敗式目(貞永式目)を定め、政治や裁判のよりどころとしました。この定めは最初の武家法として、後の武家政権の手本となりました。

モンゴルの襲来

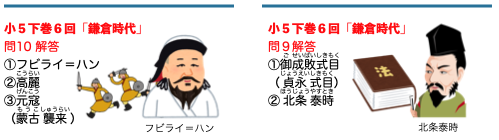

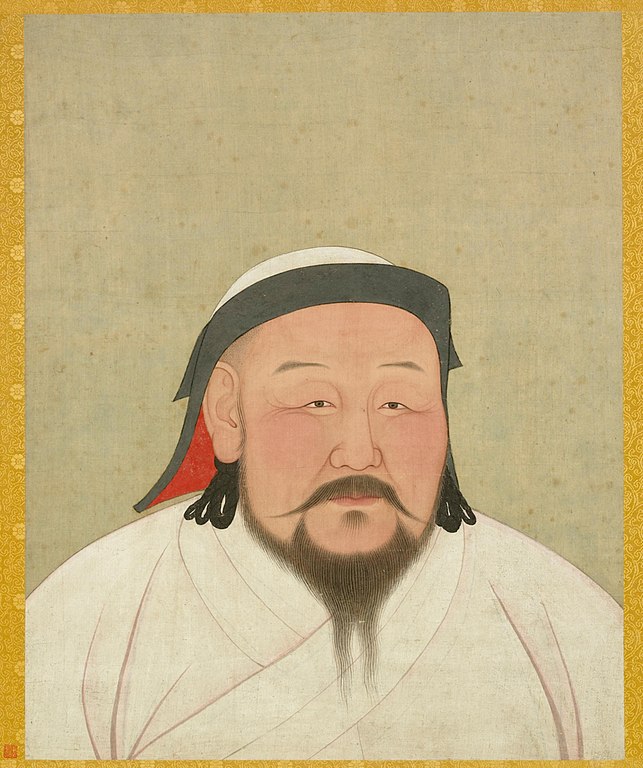

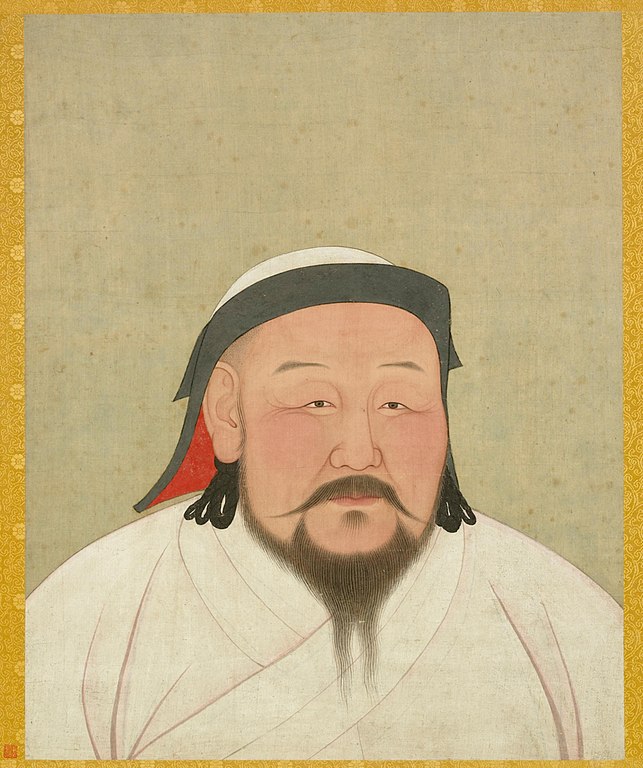

13世紀初めにチンギス=ハンはユーラシア大陸全域に広がるモンゴル帝国を築きました。チンギス=ハンの孫であるフビライ=ハンは1271年に中国の地に「元」という王朝を立てました。

エビフライ、チャーハン?

フビライ=ハン!

フビライ=ハンは日本に使者を送ってきましたが、幕府の八代執権・北条時宗はこれを拒んだため、元との間で戦いが起きました。これを元寇(蒙古襲来)といいます。

この場面は文永の役を描いています。

1274年、元軍と高麗(朝鮮半島の王朝で、元に服属していた)が博多湾に襲来しました。これを「文永の役」といいます。一騎討ちに慣れていた日本の武士は、元軍の集団戦法やてつはう(火薬を使った武器)に苦戦しますが、やがて元軍は撤退しました。威力偵察のようなものだったのかも知れませんね。

1281年、元軍は14万の大軍で再び博多湾に襲来しました。これを弘安の役といいます。

日本の歴史の中でも、10万を超える大軍に攻められた地上戦は、二回だけなんだ。

そうなの。一回めは「弘安の役」だよね。二回目は?

1945年の沖縄戦だよ。

しかし元軍は博多湾に築かれた石塁(防塁)を突破できませんでした。高さ2〜2.5mで約20kmもの防衛ラインは、わずか半年で築かれたといいます。

博多湾・西新の石塁跡。

(福岡市の西南学院大学)

モンゴル軍は上陸できないでいるうちに鷹島沖(長崎県松浦市)で暴風雨に遭い、壊滅しました。(現在の暦でいうと8月で、九州は台風シーズンでした)

元軍はここで暴風雨に遭遇、壊滅しました。

2011年と2014年に鷹島沖の海底で、元軍船が発見されました。中世の船が良好な状態で発見されることは極めて稀なことで、この地域は日本初の水中史跡に指定されました。

元は退けたものの、新しい領地が得られたわけでもないため、多くの御家人は十分な恩賞がもらえず、幕府への不満をつのらせました。幕府は御家人の生活を救うために、借金の帳消しを命じる永仁の徳政令を出しますが、効果は一時的なものに終わりました。

農業の発達

農民が地頭の横暴を訴えた史料がよく出されます。

紀伊国の農民たちの訴え

「地頭は『オレの言うことをきかないとお前たちの妻の耳を切り、鼻をそぎ落とし、髪を切って尼にして、縄で縛っていためつけてやるぞ』とおどしてきます」

農民の地頭に対する訴えが、奈良時代の里長や平安時代の国司へのそれと混同しがちです。ここは気をつけましょう。

農業技術は発達しました。草や木の灰を肥料とする工夫が進み、稲を刈り取った後に麦を裏作として作る二毛作が、西日本で広まりました。また牛馬を利用して、代かきなどが行われました。

商業の発達

農業の発達によって生産力が高まると、余剰生産物を市に出す動きが見られるようになりました。交通の便のよいところに、月に3回の定期市が開かれるようになりました。

商業が発達してくると、同業者組合の座や、年貢の保管や輸送を担当する水運業者の問丸も現れました。貨幣経済は進みましたが、この時代には日本で貨幣は作られなくなり、中国から輸入した宋銭が使われていました。

鎌倉文化

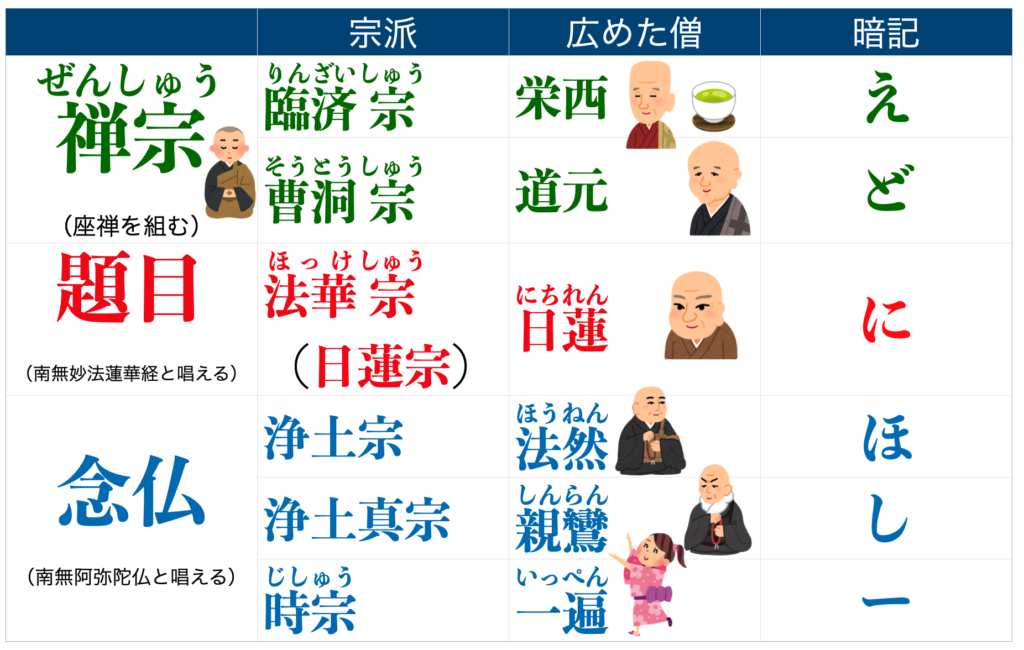

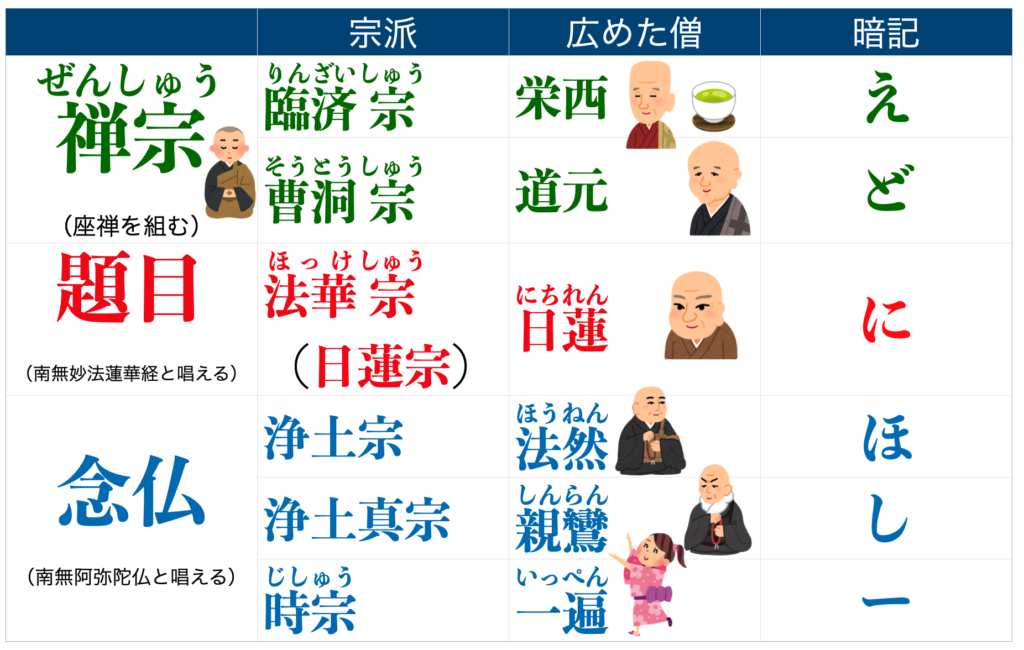

鎌倉時代になると、これまでの厳しい修行や難解な理論に基づいた仏教でなく、民衆にもわかりやすく実行しやすい「鎌倉新仏教」が広まっていきました。

鎌倉新仏教の暗記法「江戸に欲しー!」と覚える。

江戸村のとくぞう (Edomura no Tokuzo), CC BY-SA 3.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

運慶、快慶らの迫力ある肉体表現は、「仏像ルネッサンス」と呼ばれています。

イタリア・ルネッサンスの巨匠・ミケランジェロに先んじること200年!

コメント