★さらに覚えやすい!暗記カード★

⬇︎暗記カードは「note」からダウンロードできます。

今回は奈良時代。律令国家の成立を学びます。

律令政治

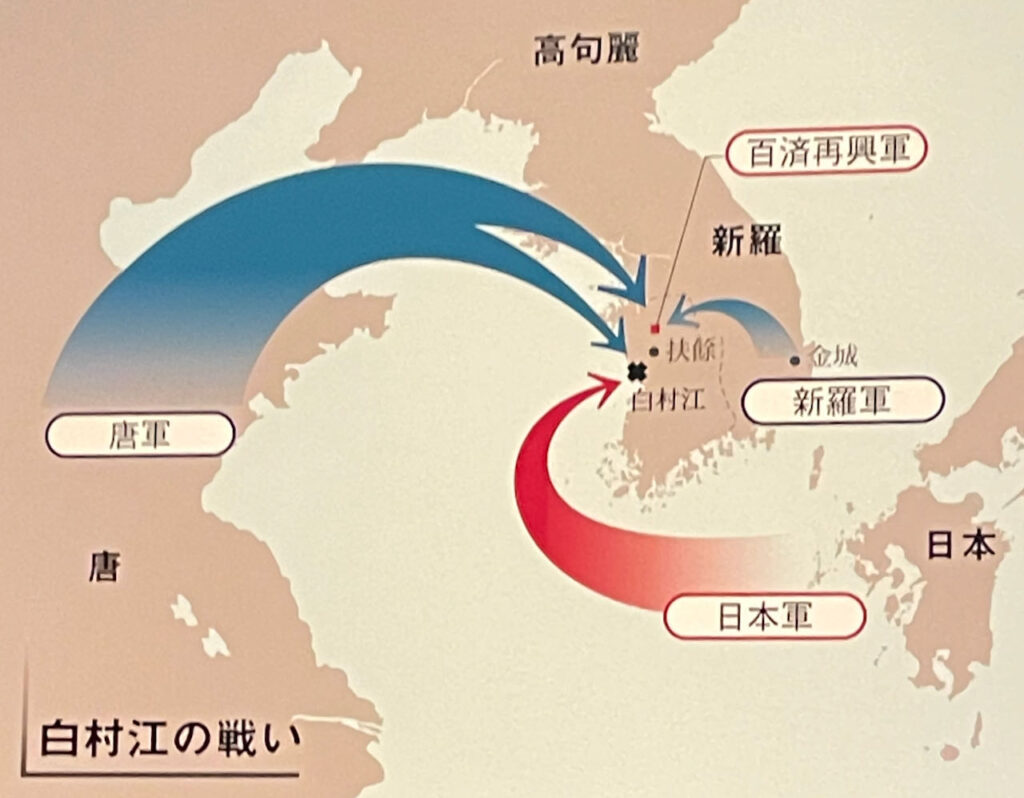

白村江の戦い以降、日本は大陸国家と一線を画し、「独立国家」としての制度を整備し始めます。「日本」の国号や「天皇」の名称の誕生も、中華秩序からの脱却の意味合いがあると思われます。

「王」よりも「天皇」の方がランクが上ってこと?

うん。「天皇」の称号は、「中華皇帝」と対等であるという意味にも受け取られたでしょ。ほら、小野妹子の遣隋使事件ってあっただろ?

ああ、あった。「日が出るところの天子が、日が沈むところの天子にお手紙します」だっけ。「日本と中国は対等」って意味に解釈されて、隋の皇帝が激怒したとか・・。

しかし案外それは誤解でなかったかもね。「天皇」が治める「日本」は、もはや中華帝国の属国でない。れっきとした独立国である!という気合が入った「独立宣言」だったのかもしれないね。

日本建国のモデルとしたのは、やはり当時の世界最先進国の唐の律令国家体制でした。遣唐使の留学生らから吸収した知識を活用して、国家づくりが進んでいきます。

701年の文武天皇の時代、唐の法制度を参考に「大宝律令」が制定されます。「律」は刑法、「令」は主に行政法を指します。

天皇のもとに二官八省の役所が置かれ、太政官を中心に政治が行われました。

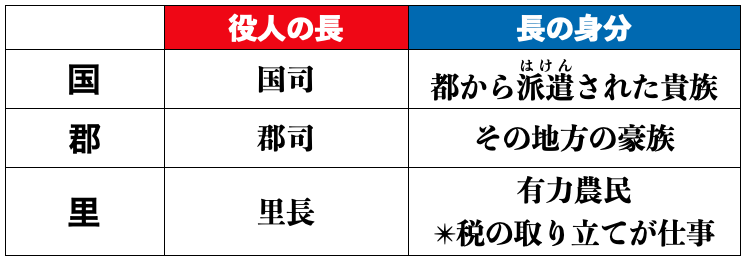

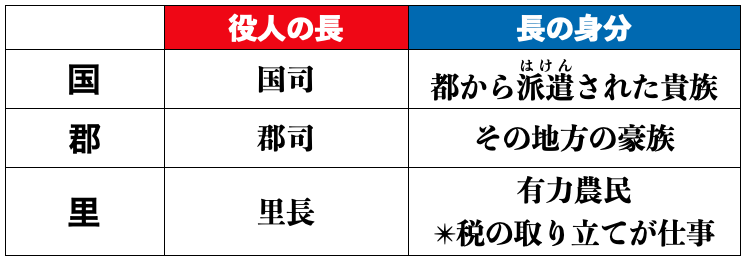

地方の政治は国・郡・里に分けられ、それぞれ国司・郡司・里長が置かれました。

朝廷は6年ごとに戸籍をつくり、それに基づいて6歳以上の男子に2段(約23㌃)、女子にはその3分の2の口分田を与え、死ぬと返させました。このような仕組みを班田収授の法といいます。

2段とか言われても、どのくらいの広さかわからないよ

オリンピックのプール(50m×25m)2つ分に近い広さだよ。

そんなに広い土地がもらえるの?ラッキー

タダでもらえるわけないじゃん。土地をもらえたら、その後どうしないといけないか分かる?

あっ、そうか。働いて税を納めないといけないのね・・

律令時代の主要な税を覚えましょう。「租・庸・調」とまとめて覚えます。

租・・稲の収穫量の3%を、地方の役所に納めます。男女ともに負担します。

漢字を「祖」と間違わないように。稲だから「のぎへん」になります。

庸・・労役か布を、都に納めます。男子のみ負担します。

「布だヨー!」と覚えます。

調・・地方ごとの特産物を、都に納めます。男子のみ負担します。

「チョーおとく」と覚えます。

庸と調は都まで運ばないといけなかったので、大変だったんだ。

ちょっと待って。その頃の都って奈良じゃないの?

もちろん

奈良までどうやって運ぶの?

そのころは車も電車も飛行機もないよね。つまり?

つまり・・歩きですか!!めちゃ大変!

大人の男子は「庸」「調」以外にも、防人などの兵役や労役など、重い負担が課せられました。男子の負担が重いということがわかります。その負担を逃れるため、男子が出生しても、女子として出生したことにする「偽籍」が頻発します。

絶対ウソっぽいよ。

移された都

唐の都「長安」を範として、「平城京」を建設しました。710年のことでした。

北部中央には「大内裏」が置かれました。南向きに座る天皇から見て、右手側が「右京」、左手側が「左京」となるので、注意が必要です。なお「外京」の部分に、現在の近鉄奈良駅、奈良公園、東大寺、春日大社など主要な観光地が存在しています。

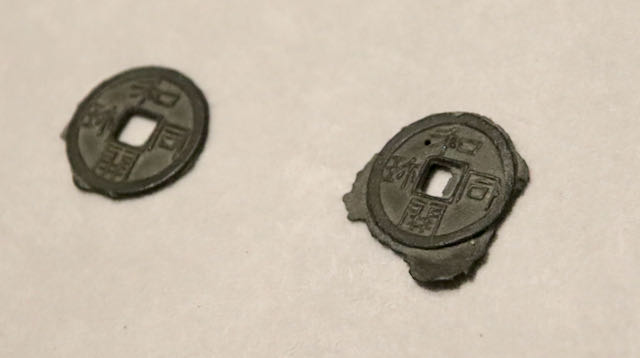

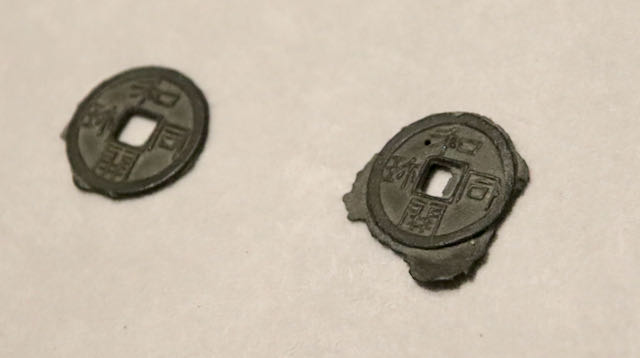

708年に武蔵国秩父で銅が発見されたため、元号が「和銅」に改元されました。同じ年に、元明天皇は「和同開珎」と言われる金属貨幣を発行しています。

(千葉県佐倉市国立歴史民俗博物館)

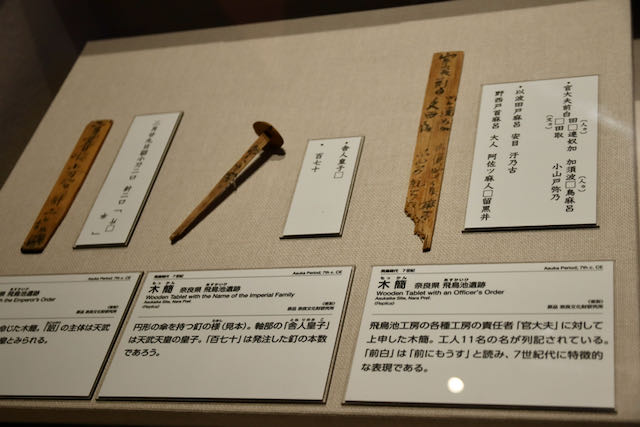

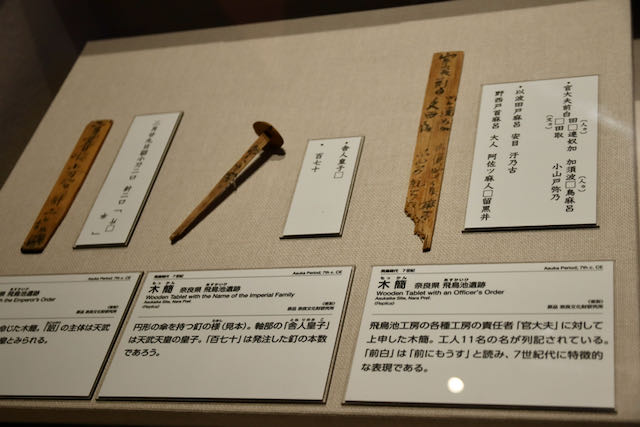

都には全国から庸や調が集められてきました。その荷札として使われたのが木簡です。

平城京の役人にとって、小刀は必携アイテムだったんだ。

小刀で木簡の字を削って、リサイクルできたんだね。

日本って昔からエコな国なんだよ。

聖武天皇と仏教

聖武天皇が奈良時代における最重要の人物です。

天皇は仏教を篤く信仰し、741年、国ごとに国分寺と国分尼寺を建てるよう命じました。

今も全国に国分寺跡や国分寺の地名が残っているんだよ

そういえば東京にも国分寺市ってあるよね

国分寺市は早稲田実業がある町だったよね

聖武天皇は総国分寺として都に「東大寺」をつくり、大仏建立を命じました。

行基という僧は、各地で池・橋・道路づくりを指導しながら仏教の教えを説いて、人々から尊敬されていました。

行基は聖武天皇の命に応じて、大仏づくりにも協力しました。

近年入試で出されるようになったのは、奈良時代の天然痘の大流行です。いわゆる「天平パンデミック」。

735年に九州に始まった天然痘はやがて本州に広がり、当時の権力者の藤原四兄弟が全滅する事態に。皇族・貴族から庶民まで、すべての階層の日本人が襲われ、死亡者は当時の国民の3分の1という壊滅的な被害を出しました。

このことに心を痛めた聖武天皇が仏に救いを求め、全国に国分寺・国分尼寺を建立。さらに東大寺大仏像の建立を命じることになるのです。奈良の都というと、「あおによし奈良の都は咲く花の匂うが如く今盛りなり」の歌が有名ですが、パンデミックのような恐怖もあったということですね。

小野老という貴族が大宰府の歌会で披露した歌です。

農民の生活と新しい土地政策

重い税に苦しんだ農民が土地を捨てて逃亡したり、人口が増えたりしたことなどから、口分田が不足してきました。朝廷は723年に「三世一身の法」を定め、新しく水路を作って土地を開いた場合は三代(祖父母→親→孫)までの土地の私有を認めましたが、さほどの効果はありませんでした。

そこで743年、聖武天皇は「墾田永年私財法」を出し、新しく開墾した土地は永久に自分のものにしてよい、と命じました。それ以後、経済力のある貴族や寺社は逃亡農民などを使って、土地を開墾し、私有地を増やしていきます。やがてそのような私有地は荘園と呼ばれるようになります。

絶対間違える自信あるわ〜

海をわたった人々

遣唐使は630年の犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)を第一号として始まり、以後約260年に20回計画され、16回実施されました。

犬上御田鍬は最後の遣隋使(614年)でもあるんだ。

そのワンコ、隋にも唐にも行ったことがあるのね!

別に犬じゃないけど。

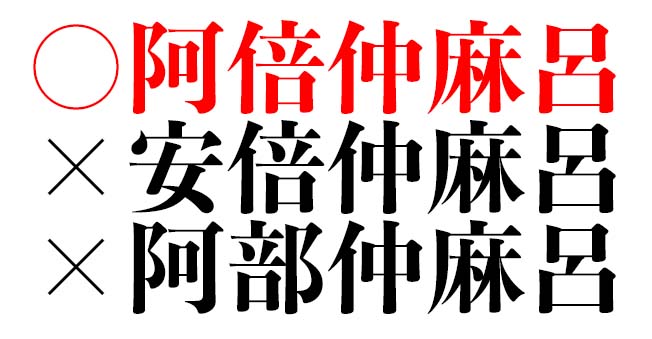

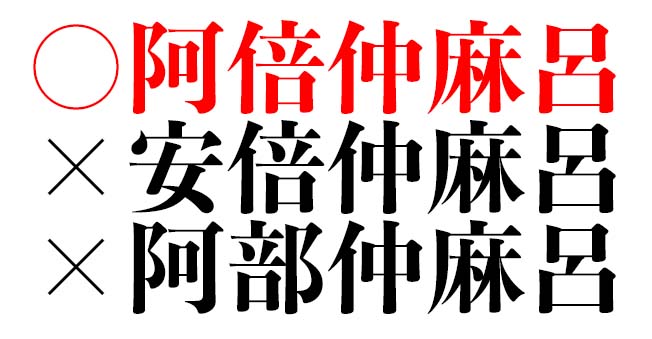

日本から唐に渡って、ついに戻ってこれなかった人物が阿倍仲麻呂です。仲麻呂が故郷を思って歌った歌は覚えておきましょう。

(奈良市・春日大社にたつ石碑)

逆に唐から日本に渡ってきた人物の代表例が鑑真です。鑑真は日本に仏教の戒律を伝えるため、何度も失敗しながら754年に六度目で悲願の来日を果たします。

鑑真の死去前後に制作されており、鑑真の面影を正確に伝えていると思われる。

奈良の大仏が出来た時の「開眼供養式」に、鑑真は出席できたと思う?

どうなんだろ?せっかくわざわざ

唐から来てくれたんだから出て欲しいけど。

残念。大仏の開眼供養式は752年に行われました。鑑真の来日はその2年後。

間に合わなかったのか・・。何度も失敗したからね。

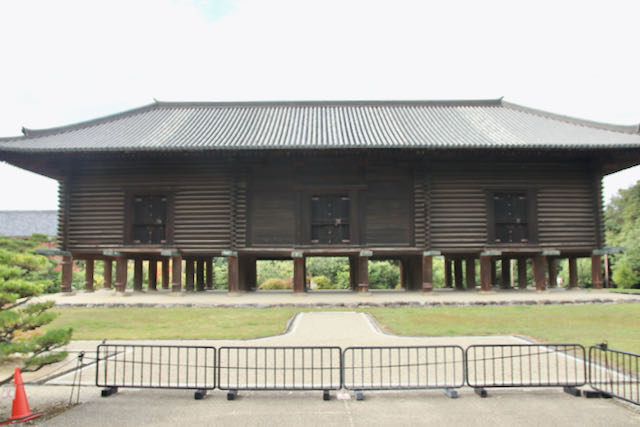

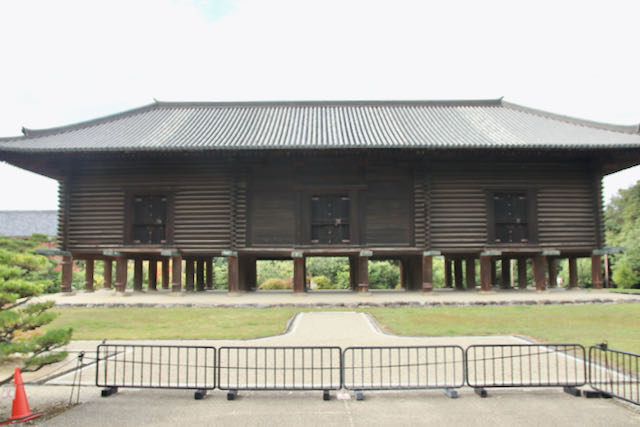

鑑真は来日後、日本に戒律を伝え、唐招提寺を開きました。

天平文化

聖武天皇の頃の、奈良時代で最も栄えた時代の文化を天平文化といいます。遣唐使によってもたらされた、仏教の影響が強い文化です。

上の写真を見て!高床になってるでしょ?高床式にする意味って覚えてるかな?

えっとネズミと湿気対策だよね

その通り。こういった工夫のおかげで、正倉院には1300年前のお宝が、奇跡的なほど良い保存状態で残されているんだ。

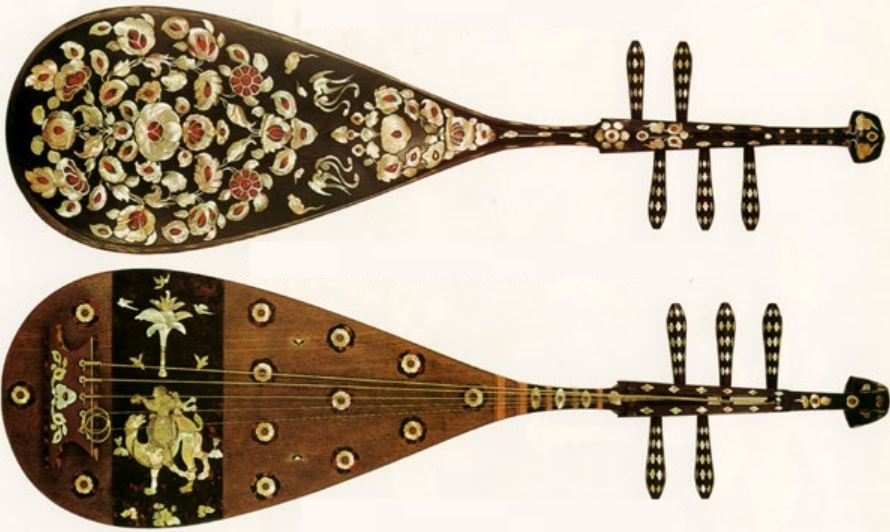

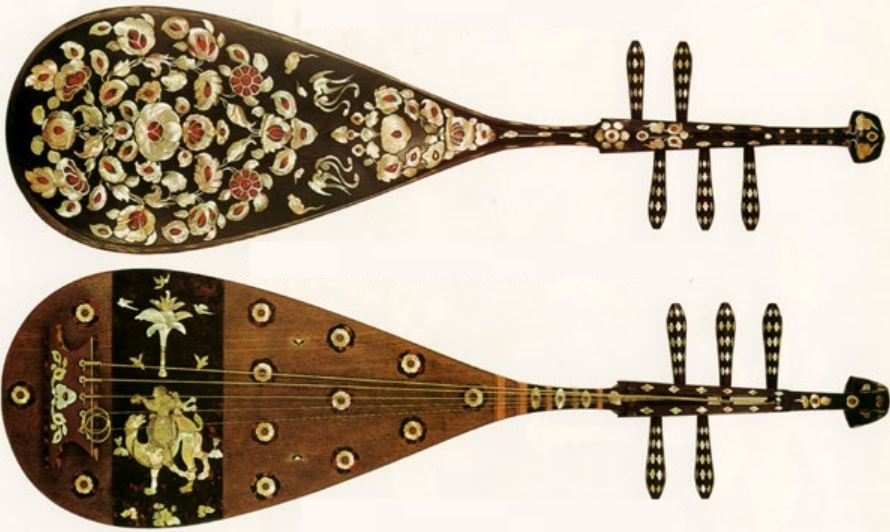

正倉院には聖武天皇の遺愛品として、多くの宝物が遺されました。長い間「天皇の倉庫」として厳密に管理されてきたことも、良好な保存に役立ったのかも。一番人気は螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)ですかね。

五弦琵琶として、世界で唯一現存するものです。

ラクダの装飾!シルクロードを伝わってきた感が表れてます。

平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)もお宝中のお宝です。ペルシャのトルコ石、ミャンマーの琥珀(こはく)、南方のヤコウガイなど、世界中の宝石を散りばめています。唐の都・長安で作られたものです。

正倉院は「シルクロードの終着点」と言われます。シルクロードとは西のローマ帝国と東の大唐帝国を結ぶ交易路。

遣唐使として長安を訪れた日本人たちは、遠く西方の文化を平城京に持ち帰りました。ギリシャ、ローマ、ペルシャ・・。正倉院の宝物に、その影響が遺されているのです。

正倉院宝物は、年に一度「正倉院展」で一般公開されるよ

見に行きたいね。奈良へGO!

奈良時代に国家の仕組みが固まってくると、朝廷の支配の正当性を示すため、歴史書が編纂されていきます。712年に「古事記」、720年には「日本書紀」が書かれます。また地理書として国ごとに「風土記(ふどき)」が作られました。

おびただしい付箋や書き込みは、江戸時代に「古事記」の研究をした大学者・本居宣長の手によるものです。

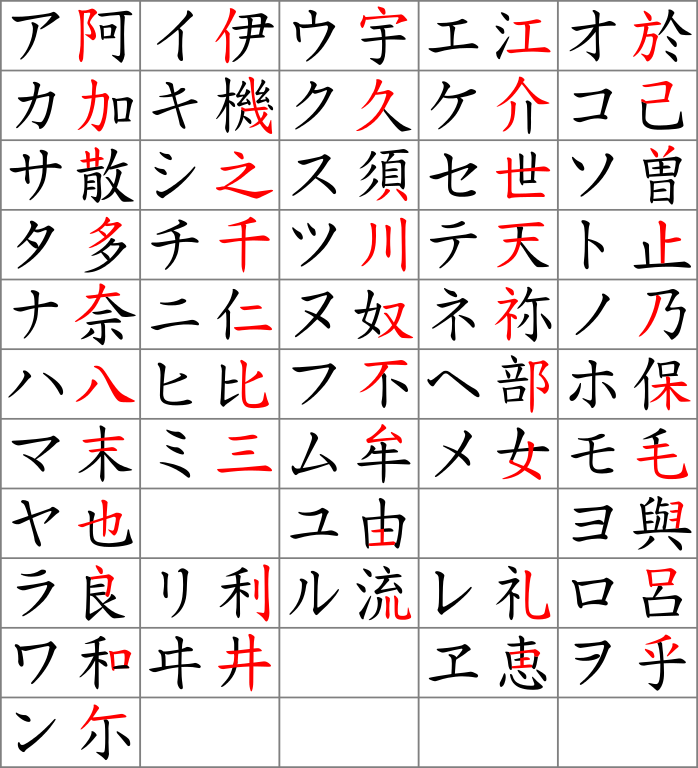

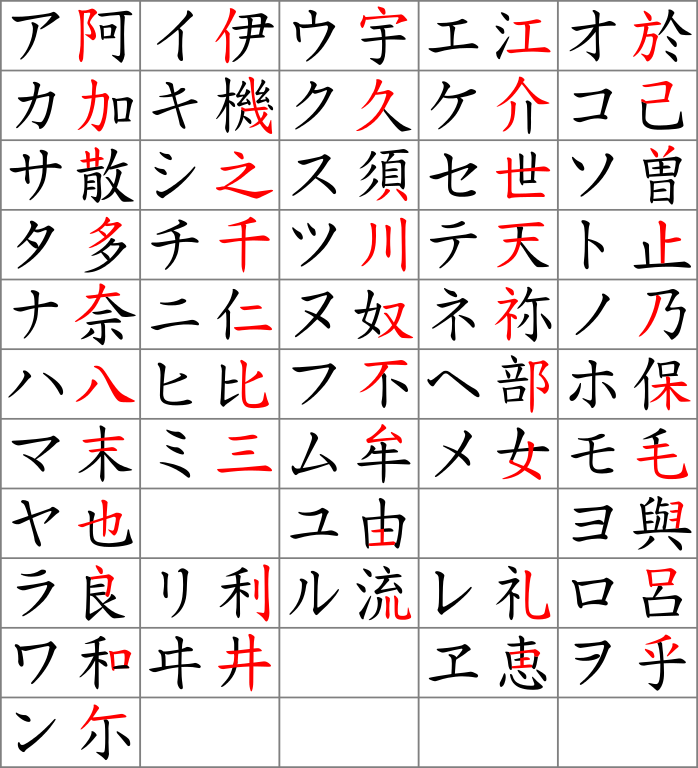

奈良時代末には歌集「万葉集」がまとめられました。さまざまな身分の人の歌が約4500首も収められています。奈良時代にはまだ仮名文字が無かったので、漢字の音を利用した「万葉仮名」が使われています。

Pmx, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

例えば持統天皇が歌った有名な歌「春過ぎて夏来るらし白たへの衣乾したり天の香具山」を万葉仮名で表すと以下のようになります。

春過而 夏来良之 白妙能 衣乾有 天之香来山

万葉集は新元号「令和」の由来となったことでも知られます。

「令和」は万葉集に収められている「梅花の歌」が出典です。「初春の令月にして、気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す(新春の好き月、空気は美しく風は柔らかに、梅は美女の鏡の前に装う白粉の如き香りを漂わせている)」

(博多人形による再現場面)

コメント