第1回〜第3回までは身近な生活に関する内容で、それほど本格的な「中学受験社会」というような内容ではないです。ただし生活系の知識を出題するのが好きな学校もあるので、身の回りのことに関心は持っていたいものです。

めじろ

めじろ囲炉裏は伝統的な日本の家屋に設けられたスペースです。

お魚焼いたり、あったまったり。

かまどは土間などに作られた調理設備です。

おいしいごはんが出来そうね!

洗濯の昔と今

昔は水をたらいに入れて、石鹸と洗濯板で洗濯をしていました。左手で洗濯物を押さえて、右手で洗いたいところを力いっぱい擦り付けました。

出典:©Jnn。, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

全部洗い終えるまでに、3〜4時間もかかる重労働だったそうだよ。

そんなにかかったの?

全部手作業だし、それに昔は大家族だったからね。

出典:金沢くらしの博物館

洗濯や炊事などで使う水は、水道が整備される前は井戸から汲み上げていました。つるべ式井戸はつるべという桶に長い縄をつけ、滑車を利用して井戸水を汲み上げていました。

出典:金沢くらしの博物館

手こぎポンプは昭和30年代まで広く使われました。

このポンプ、「となりのトトロ」で見た!

1960年代から電気洗濯機が登場します。↓は初期の電気洗濯機で、一槽式です。

電気洗濯機の登場で、洗濯の時間はなんと50分程度に短縮されたんだ。

おお!すごく短くなったね〜。

このことを作家の重兼芳子氏はエッセイの中で「一生のうちで最も忘れられない感動であった」と書いています。

月賦で買った洗濯機が届いた。ほんとうに感動してただ呆然と立ち尽くした。洗濯機の中をいつまでものぞきこみ、機械ががたがた廻りながら私の代わりに洗濯してくれるのを、手を合わせて拝みたくなった。こんなぜいたくをしてお天道さんの罰が当たらないかと、わが身をつねって飛び上がった。

絞り機は手で廻すローラー式だった。これだって最初に考え出した人はノーベル賞級の天才だ。シーツや布団カバー、あれを手で絞るには下腹に力をこめ腕力充分にがんばらなけりゃあ固くは絞れない。それをローラーが絞ってくれるんだから感激するの当たり前でしょ。絞り機にお神酒上げたくなった。

重兼芳子「洗濯機は神サマだった」

二槽式洗濯機は昭和40〜50年代に活躍します。

出典:金沢くらしの博物館

出典:金沢くらしの博物館

左で洗濯して、右に移して脱水するんだね。

一槽式と比べると、脱水が機械化されて楽になったんだよ。

こちらは現代のドラム式洗濯機です。乾燥機能が優れているものが増えてきました。

こちらはコインランドリーです。一人暮らしなどで家に洗濯機がない人には便利です。

電気洗濯機と電気冷蔵庫、白黒テレビは「三種の神器」と言われて、1950年代後半(昭和30年代)から普及。多くの国民が買い求めました。

もともと「三種の神器」とは、天皇家に伝わる「鏡・玉・剣」の三つの宝物のことなんだよ。

情報を得るための機械の昔と今

電話

最初の電話はハンドルを回して通話しました。耳に当てて音を聞くところと、口を近づけて話すところが別々です。

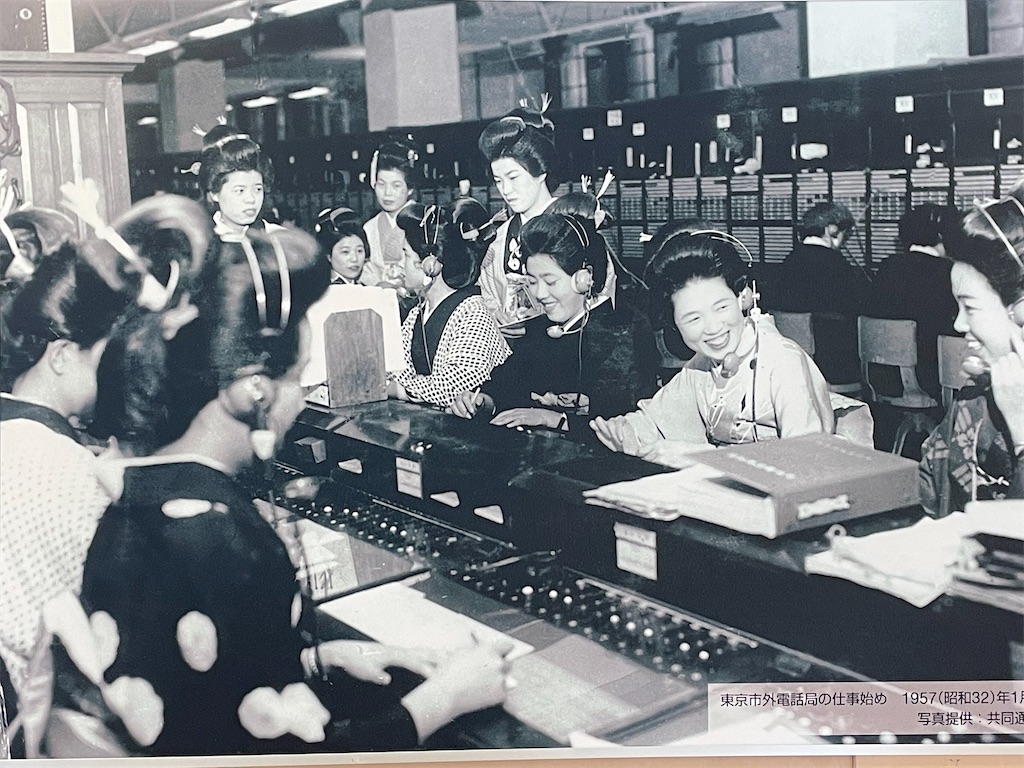

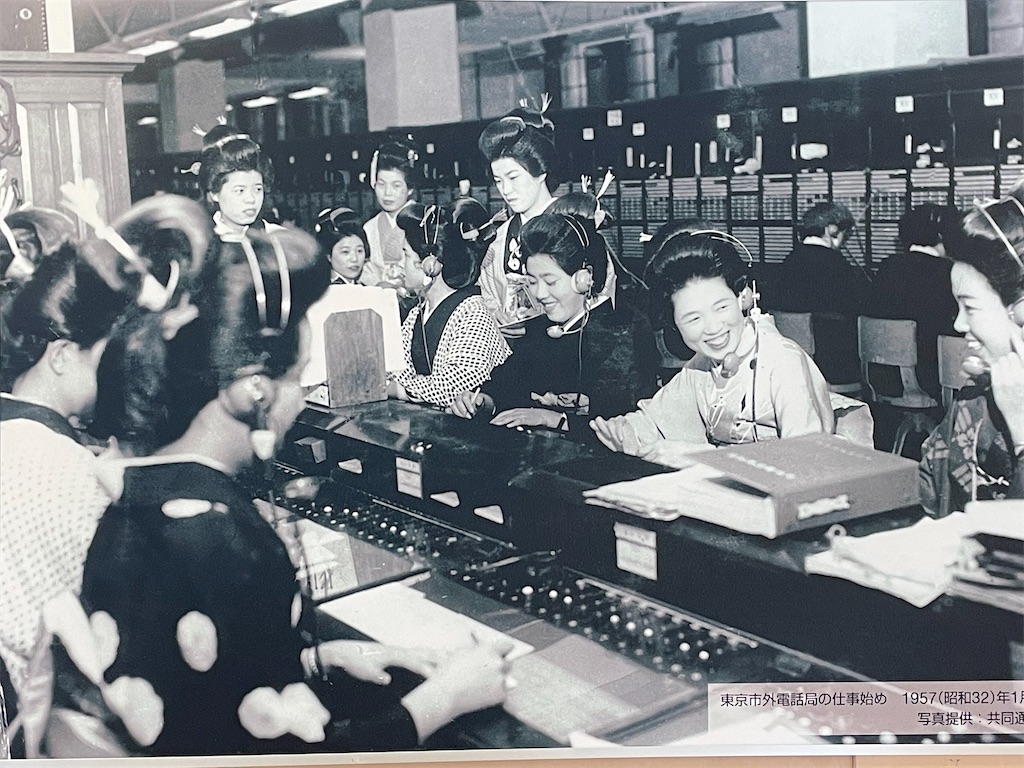

初期の電話は話したい人の電話に直接つながらず、電話局の交換手を通じてつないでもらっていました。

↓世界水準を大きく上回る純国産の電話機です。「だるま」や「黒電話」の愛称で親しまれました。

このように昔の電話はダイヤル式でした。

だから親しい友達の電話番号などは暗記していたんだよ。

うそ!私なんて自分の家の電話番号すら覚えてない笑

今は携帯で、番号を登録しておけるからね。覚える必要がないもんな。

そもそも携帯がない時代って、外でどうやって連絡とってたの?

家にしか電話はなかったからね。外出してしまうと連絡がつかなくなることがあったよ。

昭和って大変だったのね〜

昔の待ち合わせはすれ違いや待ちぼうけが多く、大変だったな。それはそれで楽しかったけど(遠い目)。

だんだんとプッシュ式が主流になってきました。

↓子機というものが出てきて、他の部屋で電話できるようになったんですよね。

今は固定電話のほかに、携帯電話が広く用いられるようになりました。

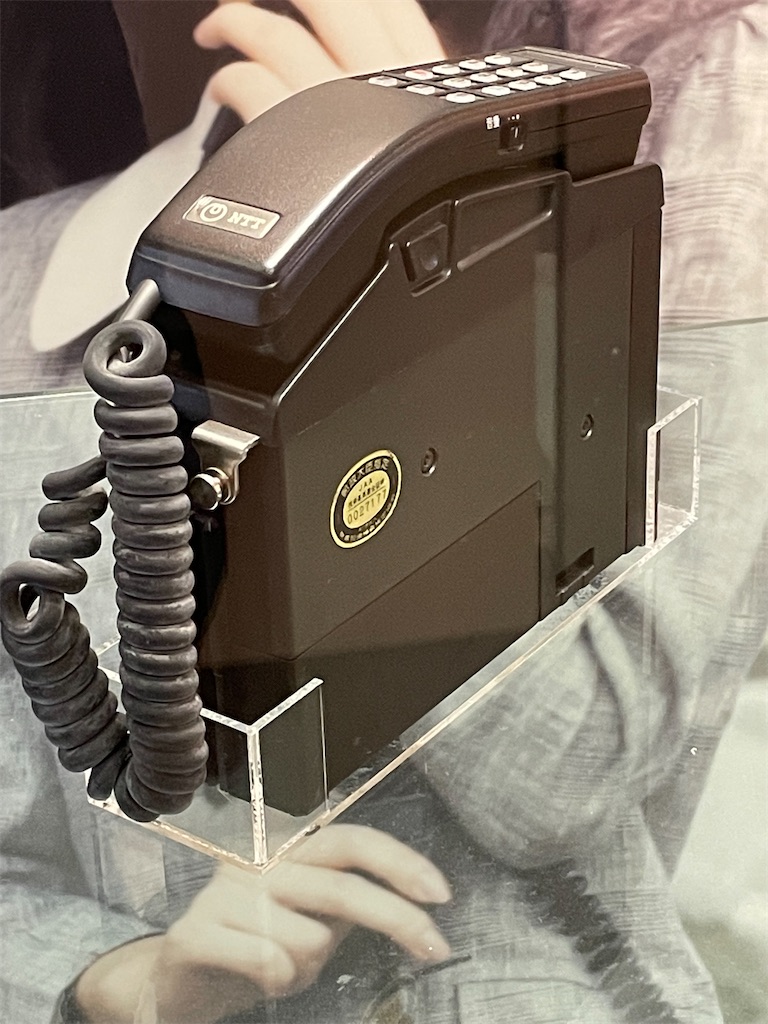

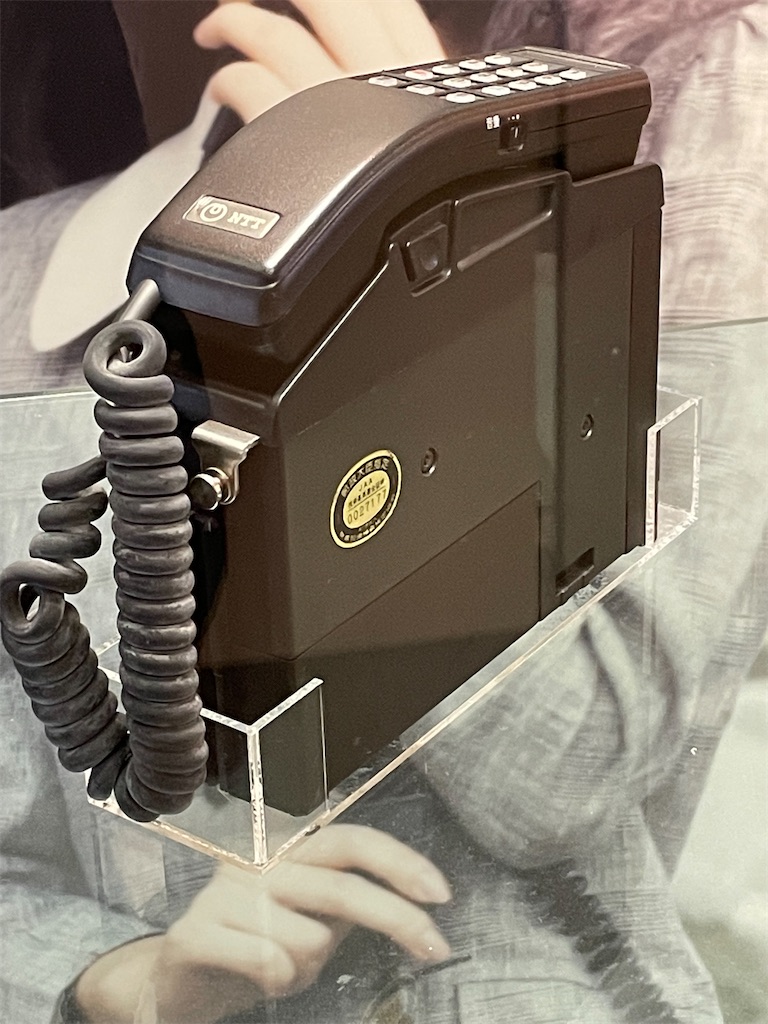

↓初期の携帯電話はショルダー式で大きい!

小型化、軽量化したムーバにより本格的な携帯時代が始まりました。

デジタル化によるクリアな通話品質と低料金でPHSは爆発的にユーザーを増やしました。

現在広く使われているスマートフォンは、電話だけでなくメールやインターネットなどさまざまな機能があります。

ラジオとテレビ

ラジオ放送は大正時代の1925年に放送が始まりました。情報を一度にたくさんの人に伝えることが出来ます。これをマスコミュニケーションといいます。

ラジオは災害の時に役に立ちます。電池で動くので、停電しても聞くことができるのです。

テレビ放送は昭和時代の1953年に放送が始まりました。

現代のテレビは、デジタル放送で高精細な画像を大画面で楽しむことが出来ます。

多くの情報の中で

身の回りの多くの情報

コンピューターやインターネットの普及で情報を素早く入手したり、または自分から情報を発信出来るようになりました。

便利になった反面、個人情報の管理に注意する必要が出てきました。インターネットは世界中につながっています。誰が見ているかわからない。

インターネットに、自分や友達、家族の情報を気軽にのせてしまうのはとっても危険なんだ。

悪いヤツが見てるかもしれないってことね。気をつけます。

あとインターネットで買い物をする時も、個人情報を盗みとろうとするサイトがあるので注意が必要だよ。

インターネットは便利ですが危険な面も多いので、子どもは一人では使わず、必ず保護者の管理の元に利用するようにしましょう。

くらしに欠かせない電気

いろいろな発電

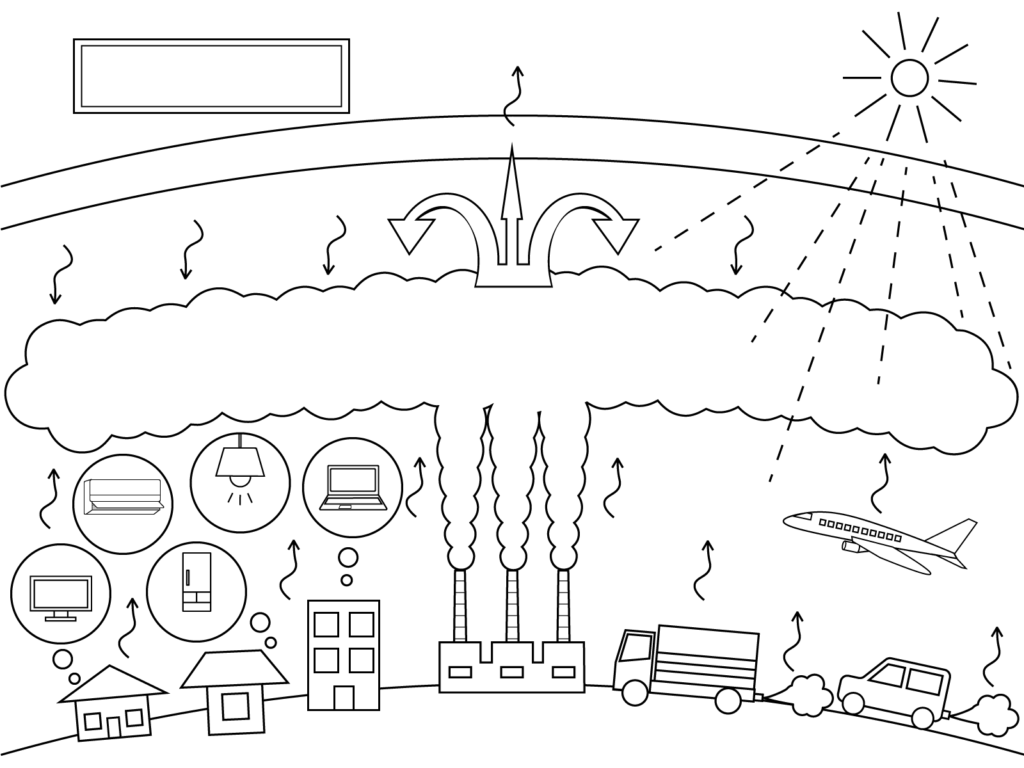

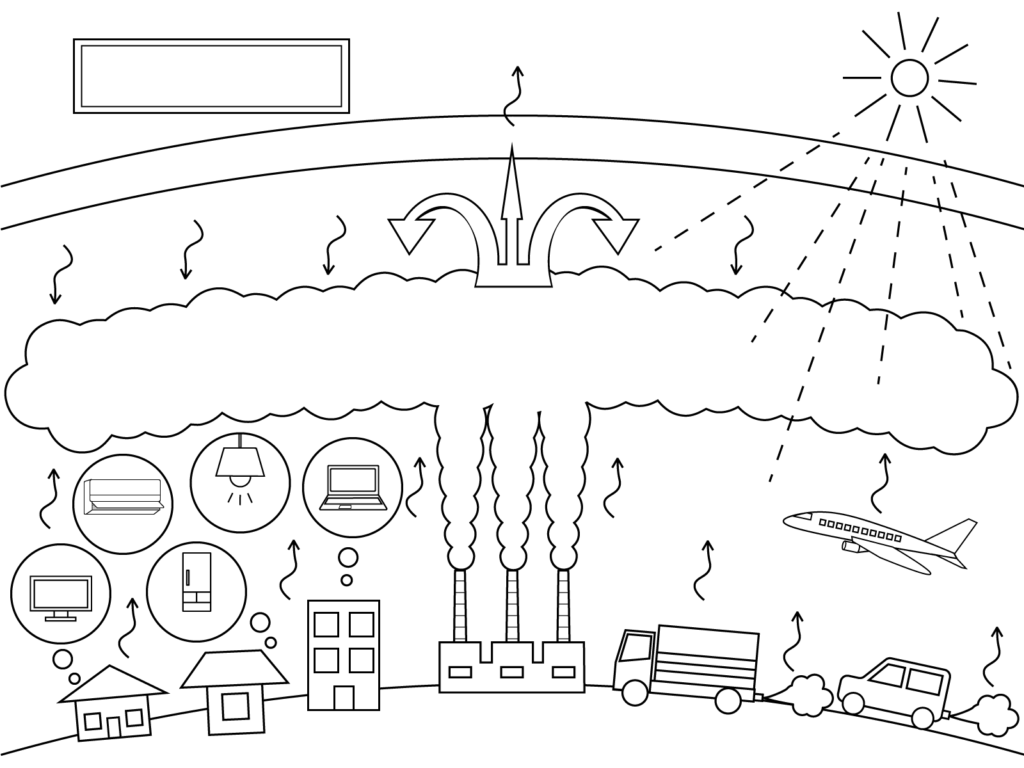

火力発電

火力発電は天然ガス、石炭、石油などを燃料とします。

火力発電は、発電の際に大気汚染や地球温暖化の原因となる物質が出てしまうなどの問題点もあります。

地球温暖化とは空気中の二酸化炭素の割合が増えることによって、地球全体の気温が上がることです。それによって南極北極の氷が解けて、海面が上昇し、住めなくなる地域が増えることが心配されています。また気候変動によって、水害や干ばつなどの災害につながることも危惧されています。

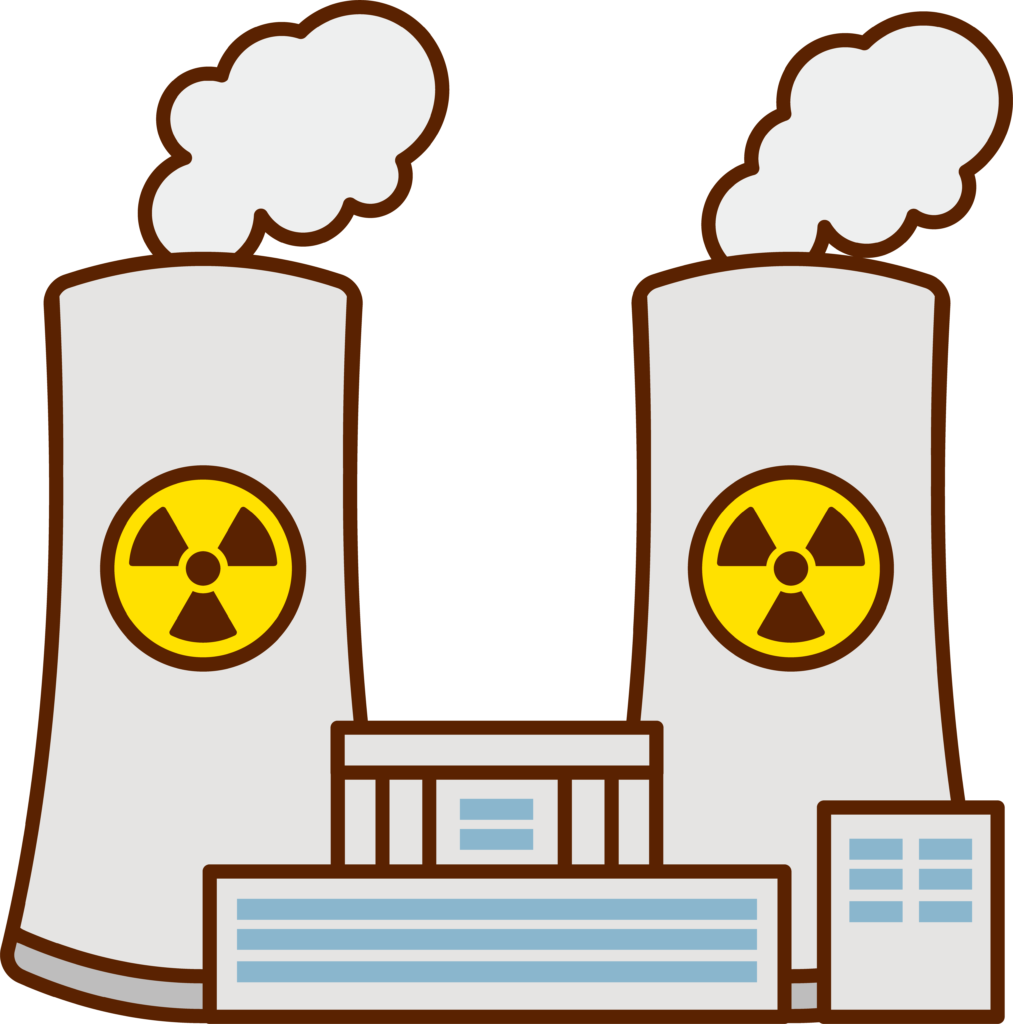

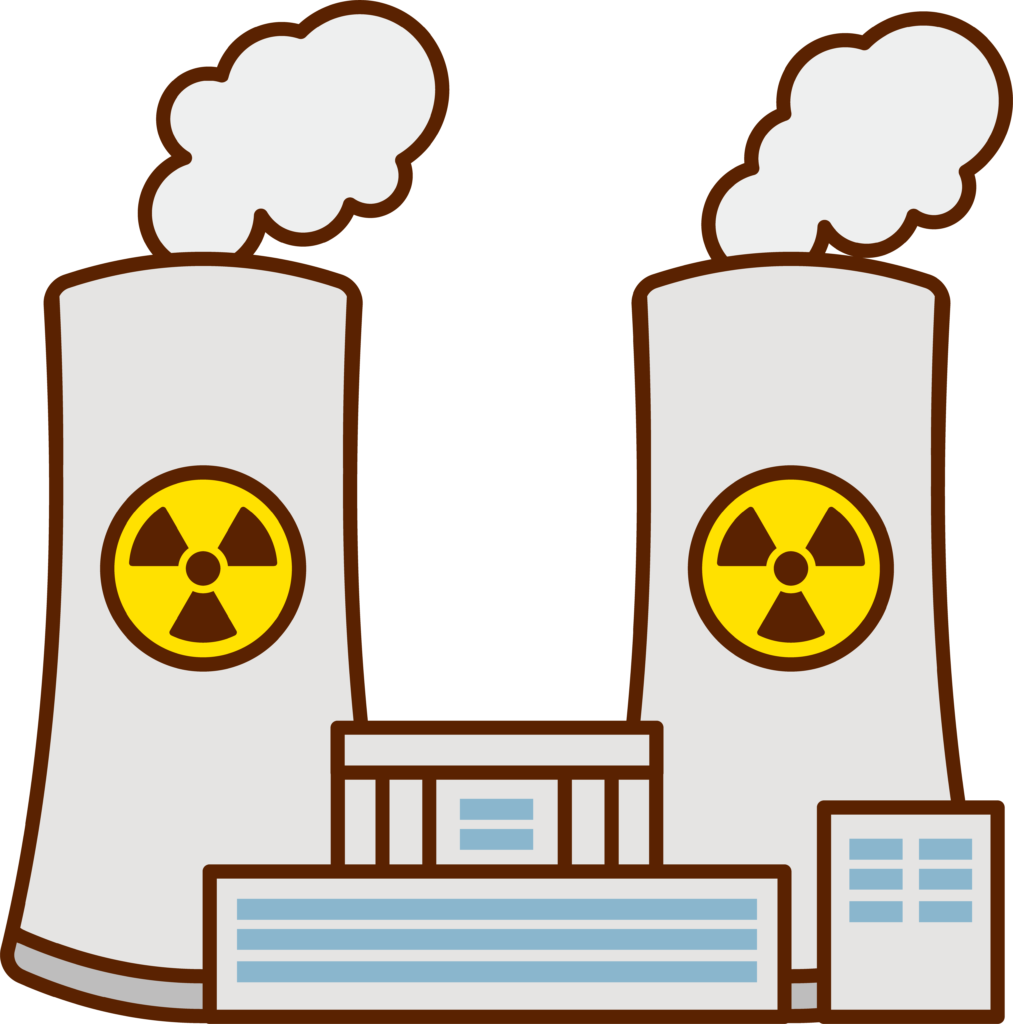

原子力発電

原子力発電の燃料はウランです。原子力発電の長所は、発電時に二酸化炭素や大気汚染物質を排出しないことです。

問題点は事故が起きた際に、放射性物質がもれる危険性があることです。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、福島第一原子力発電所から大量の放射性物質がもれる事故が発生しました。

水力発電

水力発電は、水をダムなどの高いところから落として水車を回し、水車とつながった発電機で電気を起こします。燃料は必要なく、二酸化炭素や大気汚染物質を排出することもありません。

風力発電

風力発電は風の力で風車を回し、その回る力を電気に変える発電方法です。

太陽光発電

太陽光発電は太陽の光エネルギーをパネルの中の光電池に集め、電気に変える発電方法です。

電力はどうやって送られるの?

発電所で作られた電気は、高い電圧のまま送電線で送られます。

変電所では電圧を必要に応じて下げて、工場や家庭に送電していきます。

コメント