★さらに覚えやすい!暗記カード★

⬇︎暗記カードは「note」からダウンロードできます。

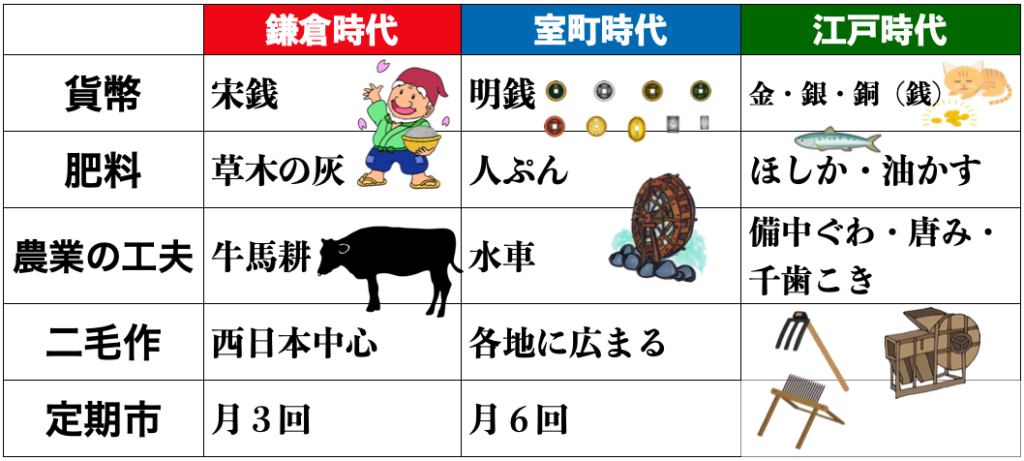

産業の発達

農業の発達

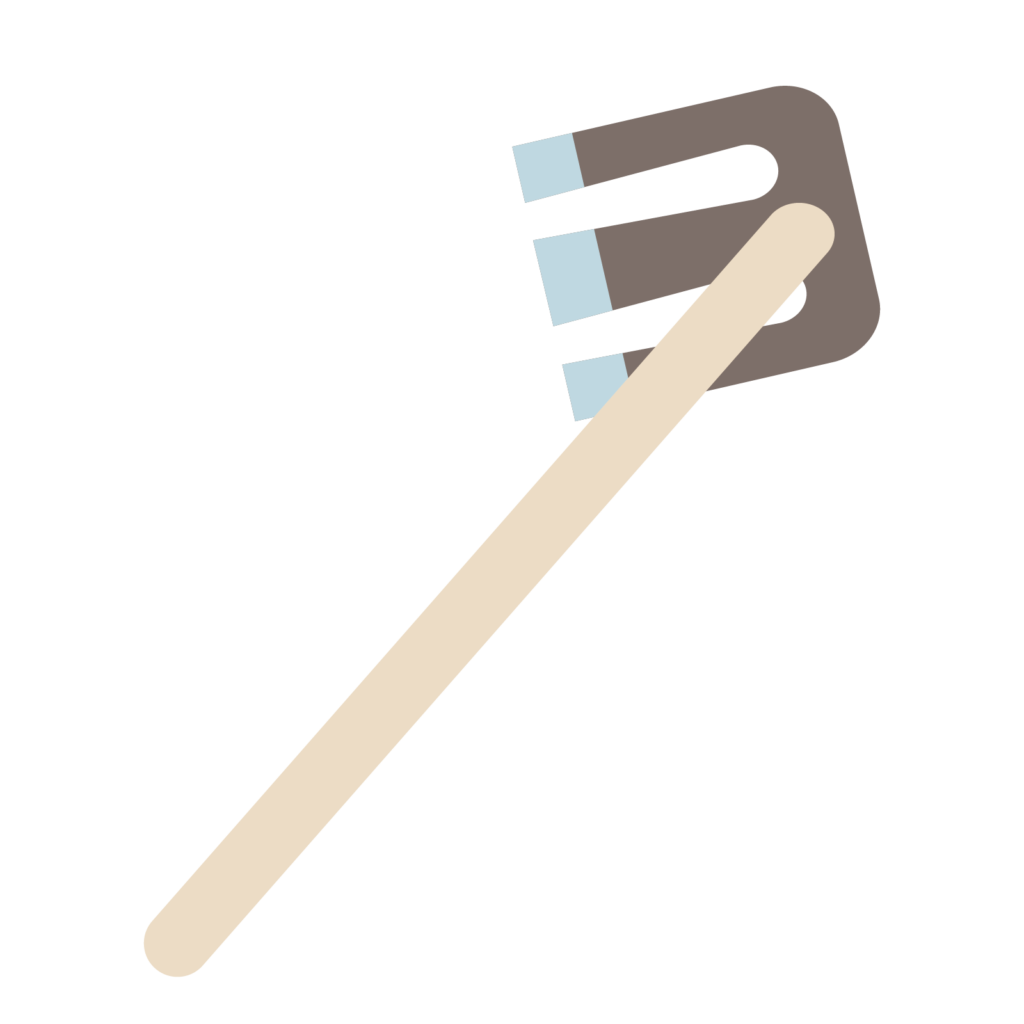

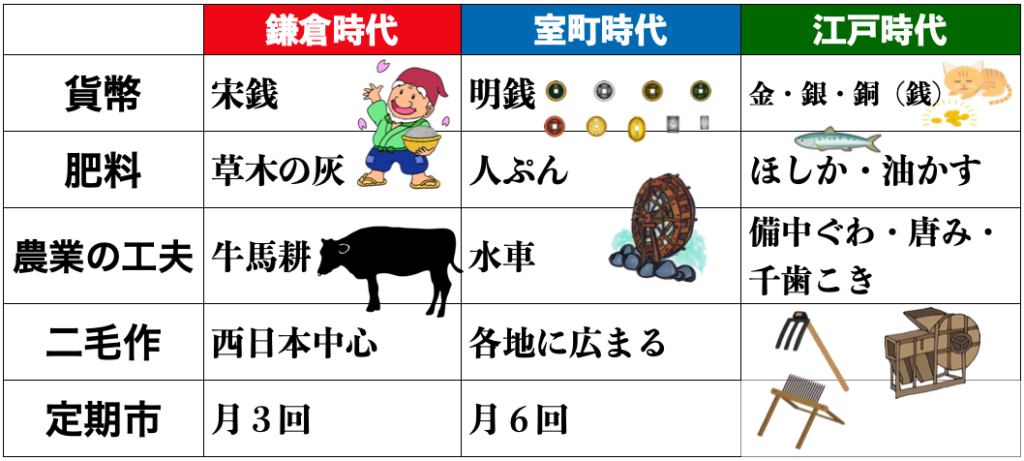

幕府や藩が年貢増収のため新田開発に力を入れた結果、豊臣秀吉の太閤検地の頃から約100年で、耕地面積は2倍近くになりました。江戸時代の農具は必ず絵資料で出題されます。農具の機能とともに押さえておきましょう。

備中ぐわ・・深く耕すことができます。備中(岡山県)松山藩で開発されました。

千歯こき・・稲穂の束をこすって、脱穀します。

唐み・・ハンドルで風力を起こし、その風でもみがらやチリを吹き飛ばす道具です。

また肥料としては菜種油などをしぼった油かすや、いわしを干したほしかなどが使われるようになりました。これらの肥料は金肥と言われ、現金で買い求められたため、農村にも貨幣経済が浸透していきました。

綿作りの肥料となりました。

工業

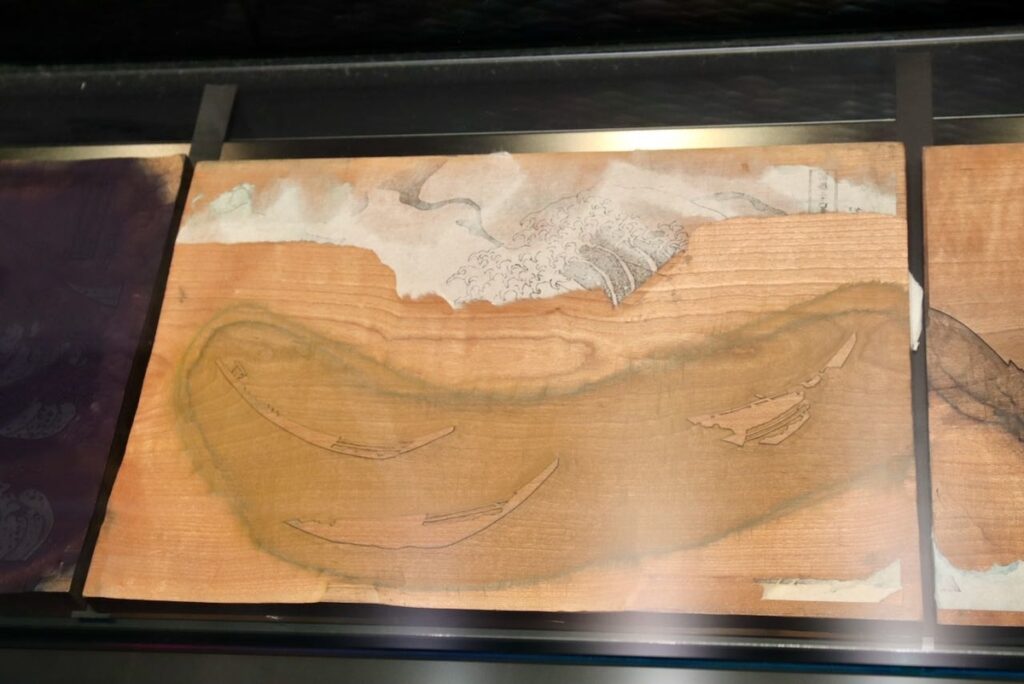

18世紀ごろは、問屋といわれる商人が百姓に原料や道具などを貸して、品物を作らせ、完成したらそれを買い取る問屋制家内工業が行われていました。

19世紀になると、大商人たちは労働者たちを一箇所の工場に集め、分業によって製品を作らせる工場制手工業(マニュファクチュア)を行うようになりました。

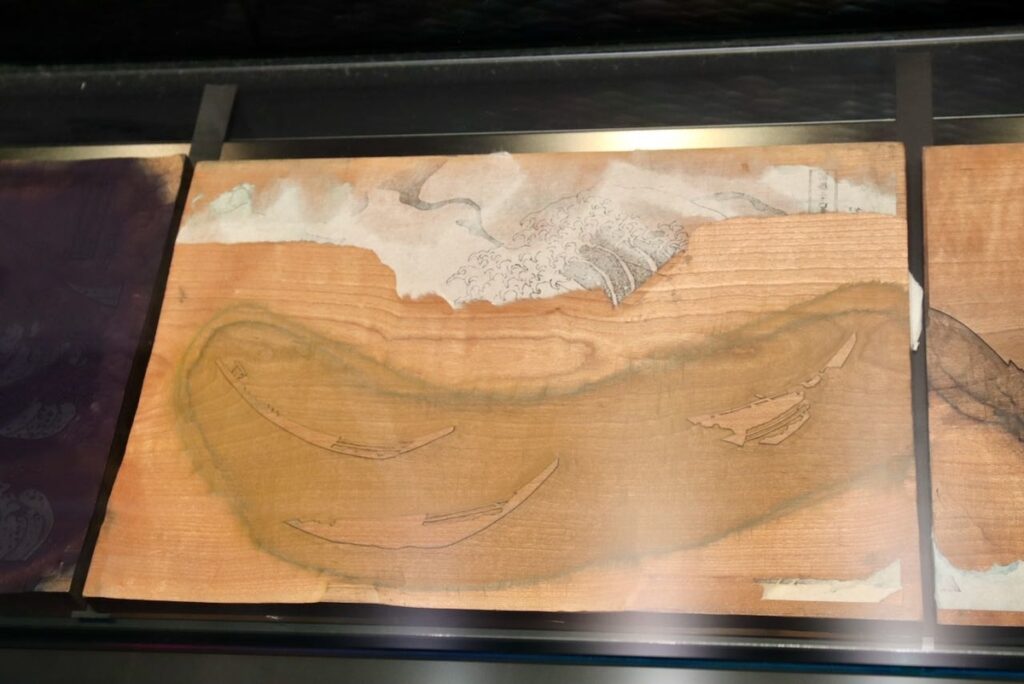

(白鶴酒造資料館)

灘(兵庫)の酒、野田(千葉)のしょう油、桐生(群馬)の絹織物が有名です。

(白鶴酒造資料館)

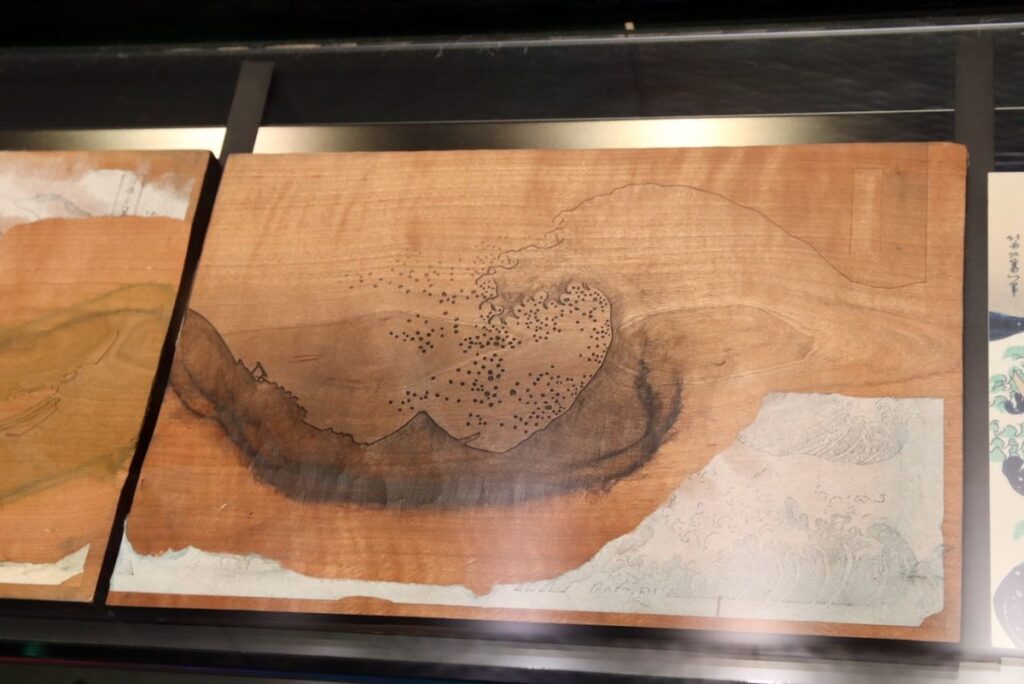

鉱業

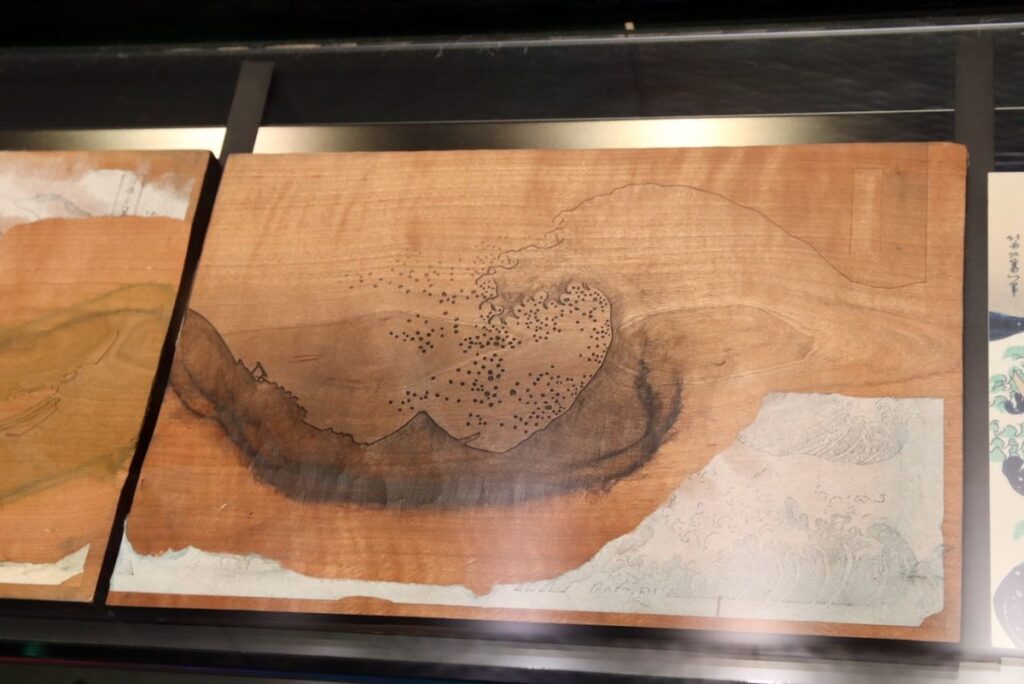

佐渡金山(新潟)や石見銀山(島根)、足尾銅山(栃木)、別子銅山(愛媛)などで採掘が行われました。

開発初期の採掘地とされる江戸時代の露天掘り跡。巨大な金脈を掘り進むうちに山がV字に割れたような姿になっています。

商業

有力な商工業者は同業者組合である株仲間をつくり、幕府に税を納める代わりに営業を独占しました。

江戸時代の貨幣は金・銀・銭(銅)の三種類でした。

As6673, CC BY-SA 3.0 , ウィキメディア・コモンズ経由で

都市では貨幣を交換する両替商が、現在の銀行のような仕事をしていました。

銀貨は主に大阪で使われました。

めじろ

めじろ寛永通宝は将軍・家光の時に鋳造された。平安時代以来、700年ぶりの銭貨の国産だった。

そんなに!

中世は中国からの輸入銭を使ってたからね。

そうか。宋銭や明銭だったね。

寛永通宝は明治維新以降も使われ、正式に使用禁止となったのは何と1953年のことだった。

都市と交通の発達

都市の発達

江戸は「将軍のおひざもと」と呼ばれ、18世紀初めには人口100万人を超える世界一の大都市になりました。同じ頃のロンドンは約80万、パリは約50万と推定されます。

参勤交代で全国から武士が集まったため、人口のおよそ半分は武士、あとは町人でした。そのためか男女比がアンバランスで、圧倒的に男性が多い人口構成でした。男女比2:1とも言われます。

大阪は全国の産物の集散地で、「天下の台所」と呼ばれる経済の中心地でした。

この両岸に諸藩の蔵屋敷が並んでいました。

各藩の大名は、大阪の蔵屋敷に年貢米や特産物を送り、現金にかえました。

(兵庫県赤穂市)

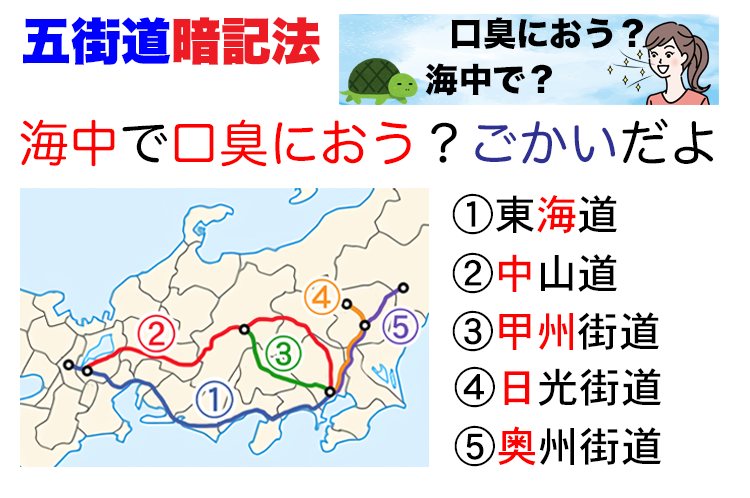

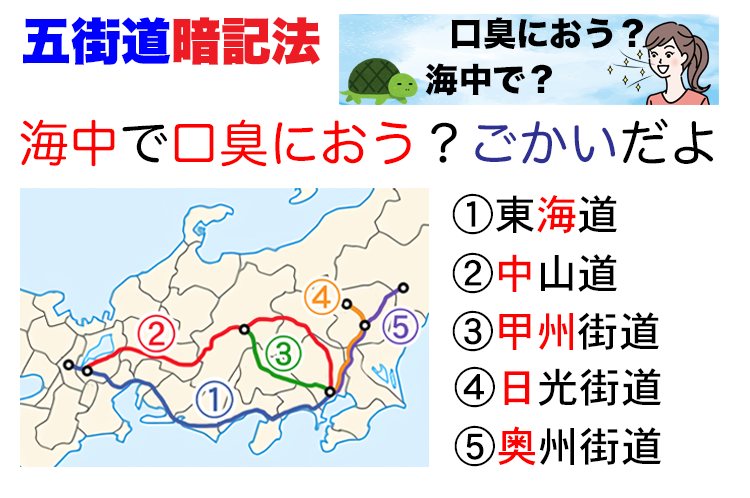

陸上交通の発達・・五街道

江戸時代は参勤交代が行われたり、各地の産物が輸送されたりしたため、陸上交通が発達しました。江戸(日本橋)を起点とする五街道が整備されていきます。

さすがに海中で匂わないから安心して!

日本橋の上には、1964年の東京オリンピックの際に首都高速道路が造られ、景観をぶち壊しにしてしまいました。現在、首都高地下化計画が進行しています。2040年には地下化され、江戸時代の景観がよみがえる予定です。

①東海道 江戸~草津(滋賀)〜京都

東海道の難所・箱根の関所では、きびしい取り調べがあります。特に「入り鉄砲に出女」には、きびしい取りしまりがありました。

なんで女性をチェックするの?差別やん。

江戸住まいの武家の女性は、参勤交代の人質としての意味があったからね。

人質に江戸から逃げられたら困る、ということ?

女性の身分確認は、「改め婆」という怖い婆さんによって行われたそうだよ。

上の写真の女性、めっちゃ嫌そうな顔してる!

また大井川のような大きな川には橋がかけられませんでした。「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」と歌われました。

増水時は川留となって何日も渡河禁止になりました。

なんで橋を架けなかったの?

「西の外様大名の侵攻から江戸を防衛するため」という説がある。

橋が無ければ江戸を攻められないということか。

あとは技術的に橋を架けることが難しかったという説もある。

全長900mに及ぶ、世界一長い木造歩道橋です。

②中山道 江戸~大宮(埼玉)~高崎(群馬)~下諏訪(長野)~関ヶ原(岐阜)~草津(滋賀)

内陸ルートで距離の長い山道を歩かなければなりませんが、東海道の川留めを嫌って、こちらを利用する者もいました。

幕末に皇女・和宮が徳川将軍家に輿入れ(お嫁入り)する際に、中山道ルートが使われました。京都からの空前の大行列には、東海道の箱根越えは不可能だったためです。

ここまでテストします。①は?②は?

解答

①東海道 ②中山道

③甲州街道 江戸~甲府(山梨)~下諏訪(長野)

徳川将軍家はもし江戸城が陥落したら、甲府に逃げる選択肢を持っていました。甲州街道には、そのための避難ルートの意味もありました。また甲府避難を協力させるために、多摩地区の統治は緩くして多摩地区の住民の徳川への忠誠心を強めた、という説もあります。確かに多摩出身の新選組・土方歳三らは最後まで旧幕府軍と運命を共にしましたね。

本陣は大名など身分の高い者が利用しました。

土方歳三が昼寝をした部屋。

④日光街道 江戸~幸手(埼玉)~古河(茨城)~宇都宮(栃木)~日光

国指定名勝の松並木です。

世界遺産にもなっている日光の社寺への参詣にも使われます。日光東照宮は東照大権現として神格化された、初代将軍・徳川家康を祀ります。

⑤奥州街道 江戸~宇都宮(栃木)~白河(福島)

芭蕉も白河の関を越えて、奥の細道を歩いて行きました。

ここまでテストします。

解答

③甲州街道 ④日光街道 ⑤奥州街道

江戸時代の郵便屋さんが飛脚です。江戸から京都までは約492kmで、普通に歩くと2週間ほどかかりますが、飛脚はわずか3~4日で走ったといいます。

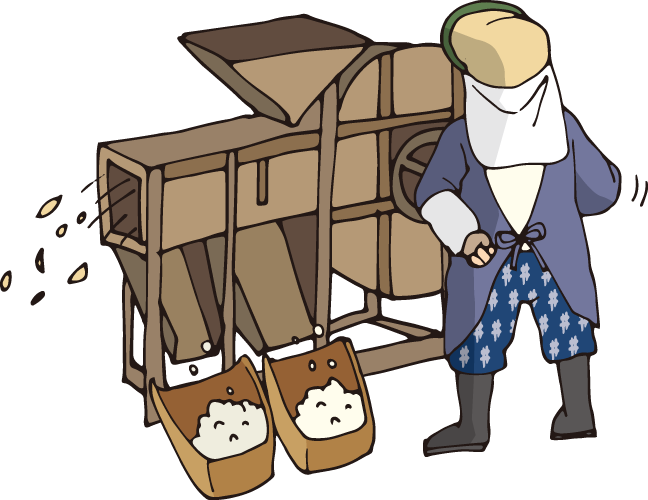

水上交通の発達・・北前船、西廻り航路など

水上交通では、蝦夷地から昆布やニシンを積んだ北前船が、東北の穀倉地帯(最上川河口の酒田港などが重要)を経由して、瀬戸内海まわりで大阪・江戸に至る西廻り航路が活用されました。

津軽海峡まわりで江戸に至る東廻り航路は、太平洋の荒波の危険性が嫌がられ、あまり発達しませんでした。

太平洋ルートは房総沖、紀州沖などで、遭難や沈没の危険性が高かった。

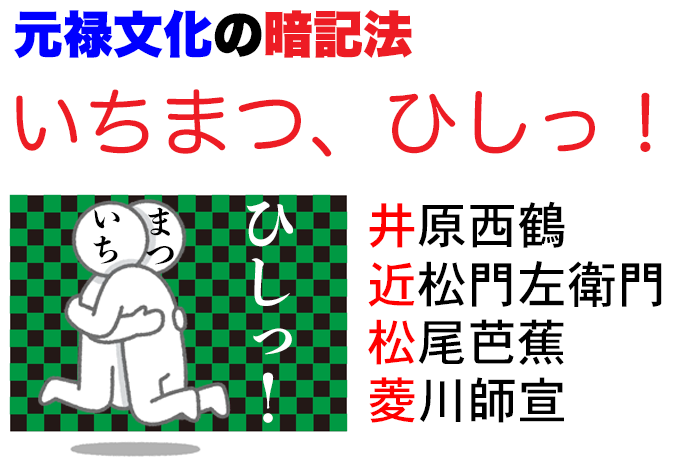

元禄文化

5代将軍・徳川綱吉の頃、大阪・京都など上方で栄えた町人文化を元禄文化といいます。

この作品は版画でなく、肉筆の浮世絵です。

近松門左衛門は人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本を書き、今は「日本のシェイクスピア」と呼ばれます。

浮世草子とよばれる町人小説を書いたのは、井原西鶴です。

俳諧の大成者・松尾芭蕉は伊賀上野出身。弟子たちと東北地方を旅した紀行文「おくの細道」が代表作です。

光堂って中尊寺金色堂のことなのね!

上の句は平泉の高館というところで詠まれた。平泉の合戦で討ち死にしたのは源義経。義経や弁慶をしのんで詠まれた句なんだ。

化政文化

19世紀初めに江戸を中心に栄えた町人文化を、化政文化といいます。17〜19世紀の時代に、非支配者層の文化がこれほど開花した国も珍しい。

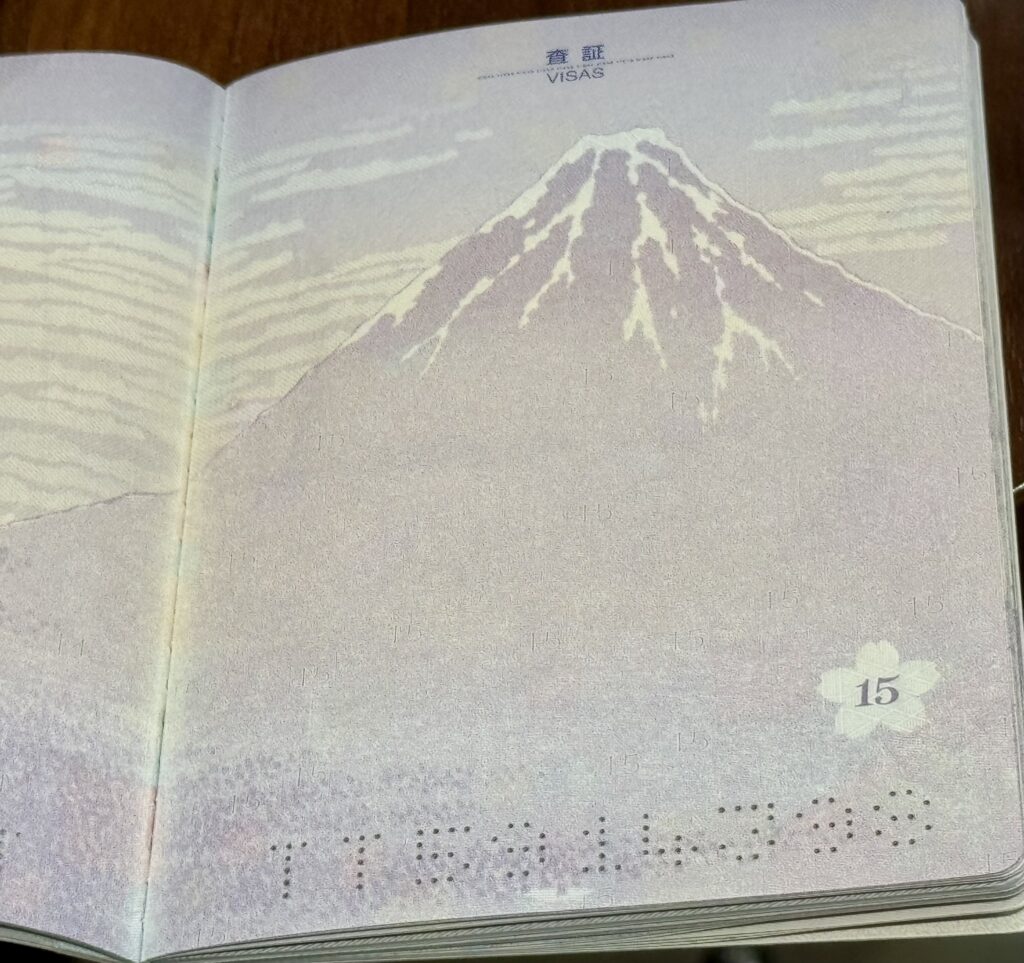

浮世絵は木版画として大量生産され、庶民にも買えるような値段で売られました。木版画の浮世絵は、絵師、彫師、摺師による分業で作られました。

多色刷りの美しい浮世絵は「錦絵」と呼ばれ、人気を集めました。

文化文政時代(19世紀初頭)の、日本の一人当たりGDPは、清朝を遥かに上回る所得水準だったという研究もある。

それだけ豊かだったからこそ町人文化が栄えたのね!

後に浮世絵はフランスの画家たちに衝撃を与え、「ジャポニズム」ブームを巻き起こします。モネやゴッホら多くの画家が、日本絵画の影響を受けました。ゴッホが南仏アルルに移住したのも、日本の面影を求めたためです。(ゴッホは日本を「南国の楽園」のようなイメージで思い込んでいた)

コメント