水道水のふるさとは?

めじろ

めじろみなさんが毎日使っている水道水の元は何かわかりますか?

考えたこともないよ。

答えは雨水なんだよ。

そうだったんだ。

山の木々が雨水を蓄えてくれるんだよ。

森林から水へ、川から浄水場へ

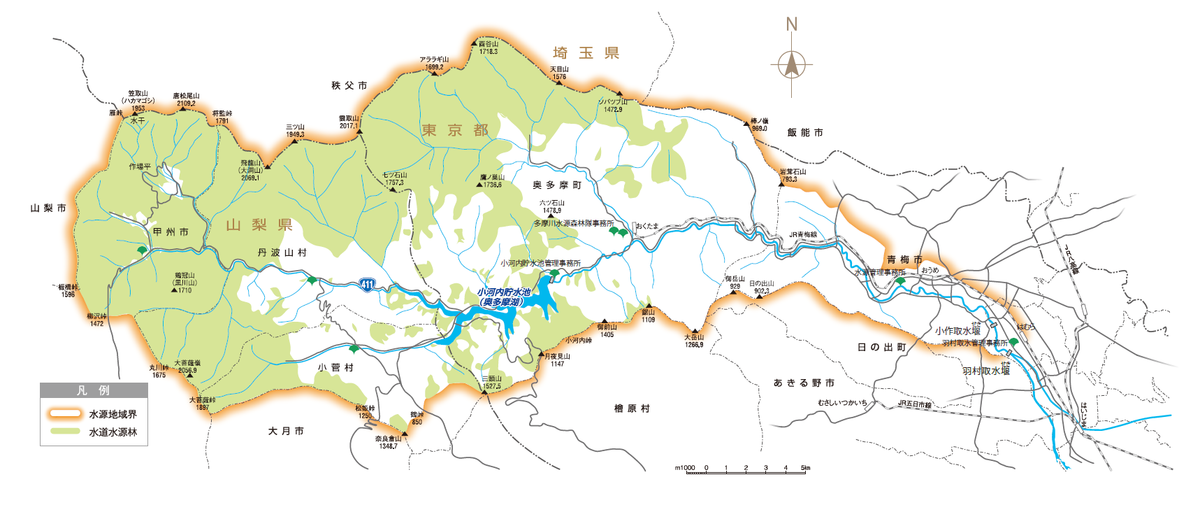

山に降った雨水を蓄えてくれる森を水源林といいます。

多摩川の場合は上流の山梨県東部〜東京都西部が水源林となっています。東京都水道局は、この貴重な水源林を120年にわたって所有・管理しています。

出典:東京都水道局HP

森の中の土にはミミズや微生物がたくさん住んでいますが、その小さな生き物たちは落ち葉を食べて細かくしてくれます。その結果、森の土はフカフカになり、スポンジのように雨水を蓄えることができるようになります。このような働きがあるため、森林は「緑のダム」と呼ばれるのです。

ミミズとかキモかったけど、大切なはたらきをしてるのね!

土に染み込んだ雨水は土の層を通っていく中で汚れが取れて、川に少しずつ流れていきます。

この水がキレイになる働きをろ過というんだよ

東京の水がめとなる利根川や多摩川の上流にはダムが作られています。多摩川の場合は小河内(おごうち)ダム(東京都奥多摩町)などに水が蓄えられます。

この小河内貯水池では、東京で使われる水道水のおよそ40日分を蓄えることができるんだよ。

ダムの水は川に流されると取水ぜきから浄水場へと取り入れられていきます。

浄水場では河川から取り入れた水をキレイにする処理をします。ろ過池で水をろ過し、塩素消毒を施して飲用に使えるレベルまで仕上げていきます。

実は水道の水をそのまま飲める国は、世界でもわずか10か国しかないんだよ(国土交通省発表)。

えっ!たったの10しかないの!国っていくつあるんだっけ?

国際連合加盟国は193か国だ。そのうち10だから少ないよね。

南アフリカ、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ドイツ、オーストリア、アイスランド、アイルランド、スロベニア、そして日本です。

海外旅行に行って、お腹をこわすことはよくある。だいたい原因は水か食べ物だよね。

水を大切に使おう!

地球にある淡水は3%ですが、その中には北極や南極の氷も含まれるため、それを除くと私たちが使える水はわずか0.8%しかありません。

また日本は降水量は多いので水資源に恵まれているイメージがありますが、国民一人当たりの水資源量は実は世界平均を下回っています。日本は河川が短いので雨水が短期間で海に流れてしまったり、台風や梅雨など雨が多い時期に偏りがあったりするためです。

日本でも水は貴重なものなのね〜。

そのため普段から節水を行い、水資源を大切に使っていかなければなりません。

節水とか何かやってる?

コップに水をくんで歯磨きしてるよ

えらい!毎日約10リットルの節水になるそうだよ。(朝夕2回分の歯磨き、出しっぱなしを30秒として計算)

あと、お母さんはお風呂の残り湯を洗濯水に使ってる

それは約90リットルの節水になるね。(残り湯の半分を洗濯水に使ったとして計算)

洗車の時はバケツに水をくんでやってるみたいね

それは約60リットルの節水になるね

使った水はどこへ?

よごれている水

一般に油分が高いものなどを洗い流すと、川や海が汚され、環境に悪影響を与えてしまいます。そのため水を汚さない工夫も大切です。

水をきれいにするために

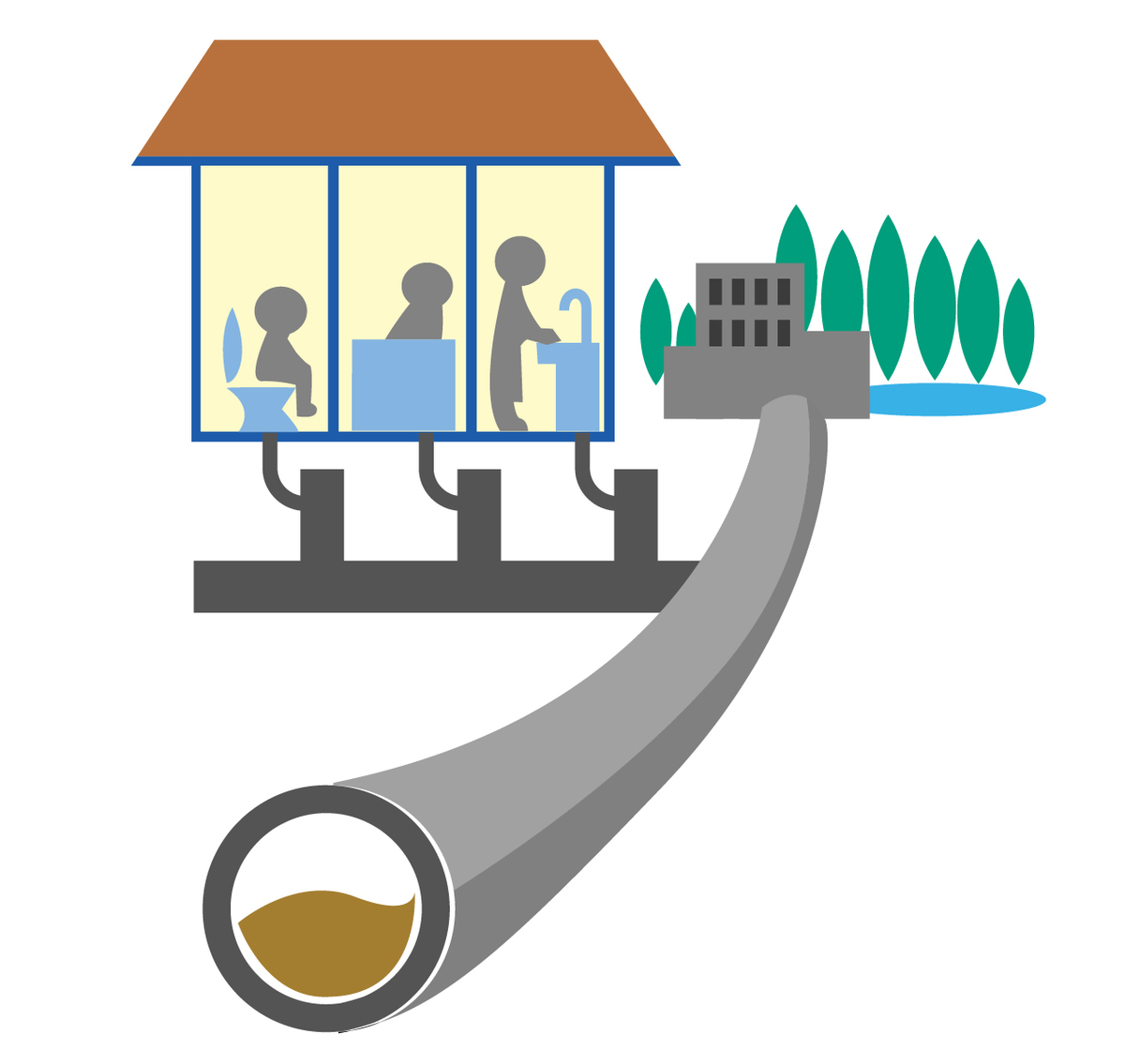

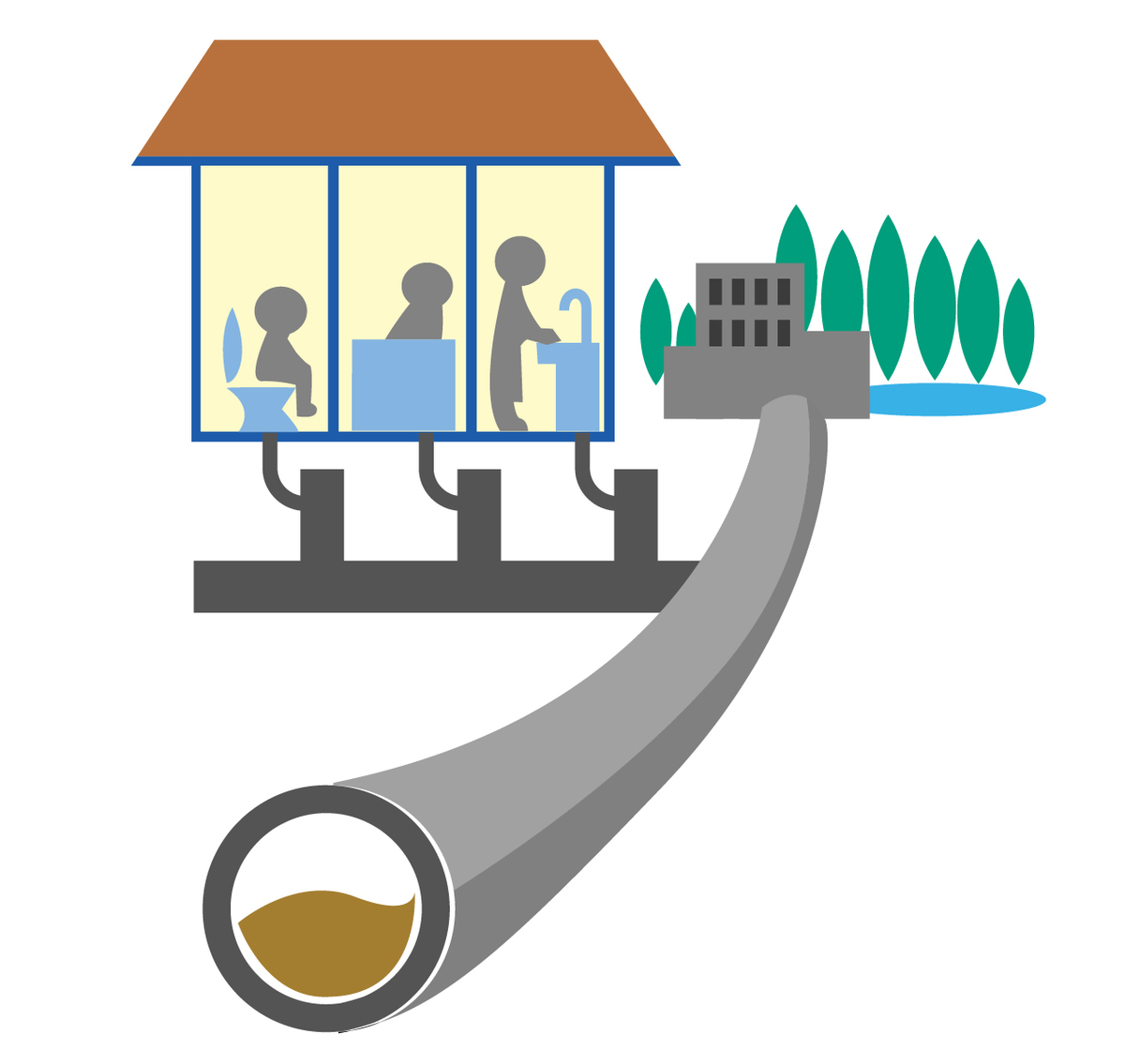

家庭からでた汚れた水(生活排水)は排水管を通って、下水道管(汚水管)に流されます。

下水道管は道路の地下にあり、緩やかな下り坂になっているため自然に流れていくんだよ。

下水道管から川や海に直接流してしまったら大変な環境汚染になってしまいますね。そうならないよう、下水処理場でキレイな水に処理していきます。

かつて下水処理の設備が充分でなかった時代は、汚れた水をそのまま川や海に流すしかありませんでした。

マジで? 垂れ流しですか?

川はドブのようになり、悪臭がただよっていたんだ。

あまりにひどい環境汚染のために、隅田川の花火大会が中止されたこともあったのです。それが今では多摩川で鮎(キレイな水に住む魚)が見られるくらいに水質は回復しました。

また浄水場でキレイになった水は、再生水として再利用されることもあります。

下水処理の際にでた汚泥を焼いて固めて、レンガや下水道缶の材料に再利用したりもしています。

ごみのゆくえ

捨てればごみ、分ければ資源

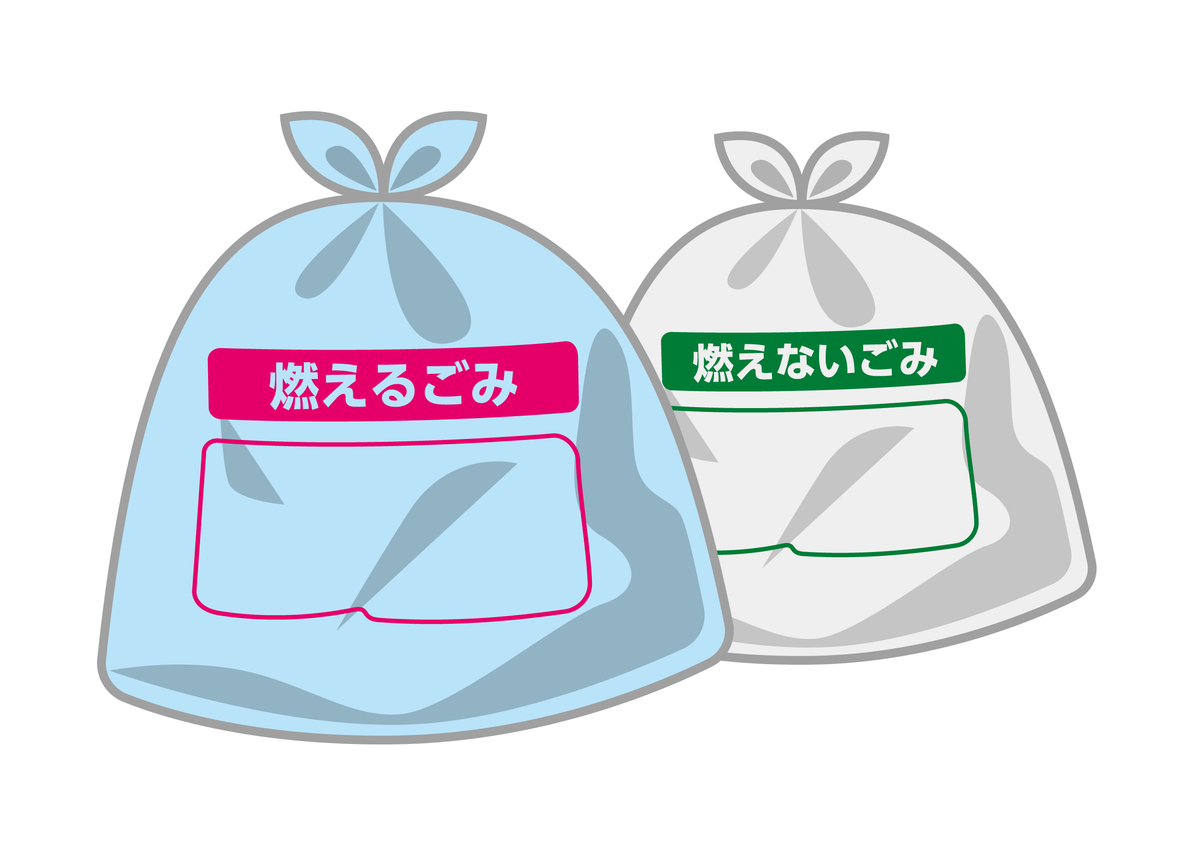

家庭から出るゴミは、種類ごとに分けて、決められた日に出さなければなりません。これを分別といいます。

アルミ缶や瓶、ペットボトルや新聞紙などは回収された後に、工場で別のものに生まれ変わります。これはいわゆる「3つのR」のうちのリサイクル(再生利用)といわれるものです。

例えばペットボトルは細かく切り刻んでペットフレークにした後、衣類やカーペット、卵のパックなどとして再生されています。

またスプレー缶などは分別しないと破裂事故を起こすことがあるので注意が必要です。

清掃工場

ゴミの処理方法は、自分が住む市や区ごとに異なります。分別の種類ごとにゴミ収集車が回収していきます。

ゴミ収集車によって収集されます。

⭐️燃やせるゴミ(可燃ゴミ)→清掃工場→灰を埋め立て地へ

⭐️燃やせないゴミ(不燃ゴミ)→埋め立て地

⭐️資源ゴミ→リサイクルセンター→リサイクル工場

清掃工場では、金属など再利用できるものを取り出して他の工場に送ることなどもしています。携帯電話などは再利用できる金属が多く含まれることから「都市鉱山」と呼ばれて、積極的に活用されるようになっています。

東京湾の埋め立て地は、江東区の中央防波堤埋立処分場が利用されていますが、あと50年ほどでいっぱいになってしまうと言われています。

ごみを減らすには?

ごみの量を少なくする

「3つのR」のうちのリデュースは、ゴミそのものを出さないようにすることです。

- 必要のないものは買わない

- 長く使えるものを買う

- 買い物袋などを断る

「買い物袋などを断る」ような行動をリフューズともいいます。2020年7月にレジ袋が有料化され、エコバッグ(マイバッグ)を活用する人も増えてきました。

くり返し使う

「3つのR」のうちのリユースは、洗ったり修理したりして、くりかえし使うことです。

ビール瓶は年間3回転ほどリユースされ、約8年間使用されます。

シャンプーや洗剤の容器→中身を詰め替えます

フリーマーケット→お互いの不用品を売り買いします。

直せるものは修理してなるべく長く使います。「修理」して長く使い続けることをリペアーともいいます。

また最近ではインターネットで、不用品を売り買いする仕組みも広まってきました。ヤフーオークションやメルカリなどが利用されています。

コメント