日本の海岸線

長い海岸線をもつ日本

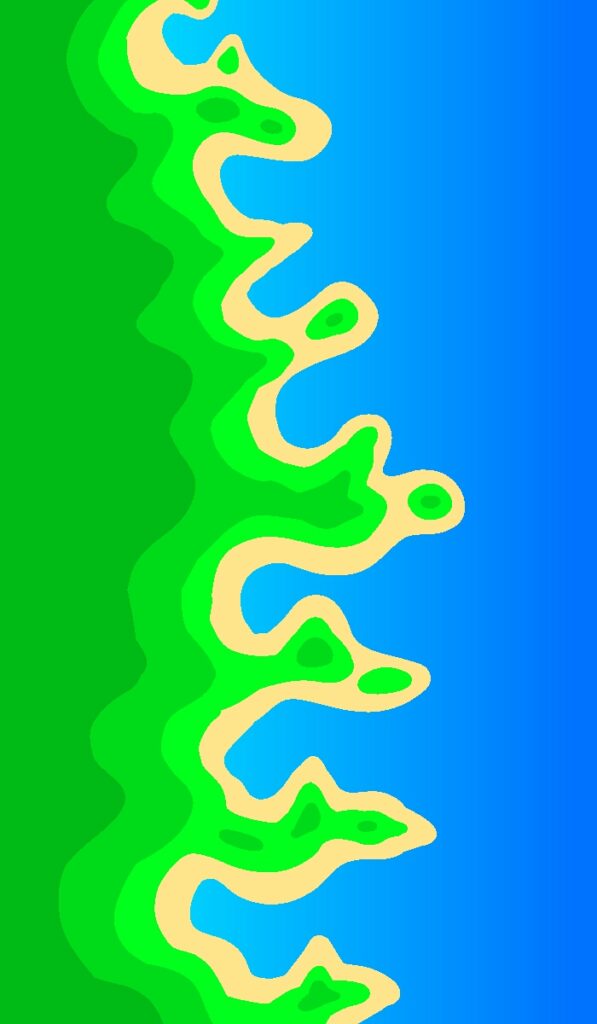

日本の海岸線が長い理由を考えてみましょう。

めじろ

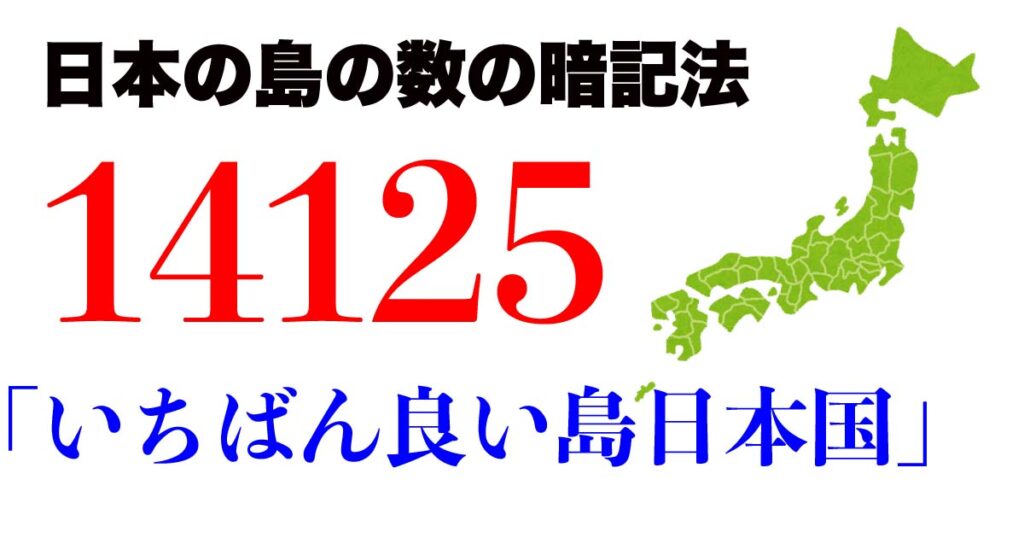

めじろ一つには、日本は島が多いことがあげられるね。最新の調査で、14000以上も島があることが分かったんだ。

14000以上もある島の海岸線を、すべて足したらすごい長さになりそうですね。

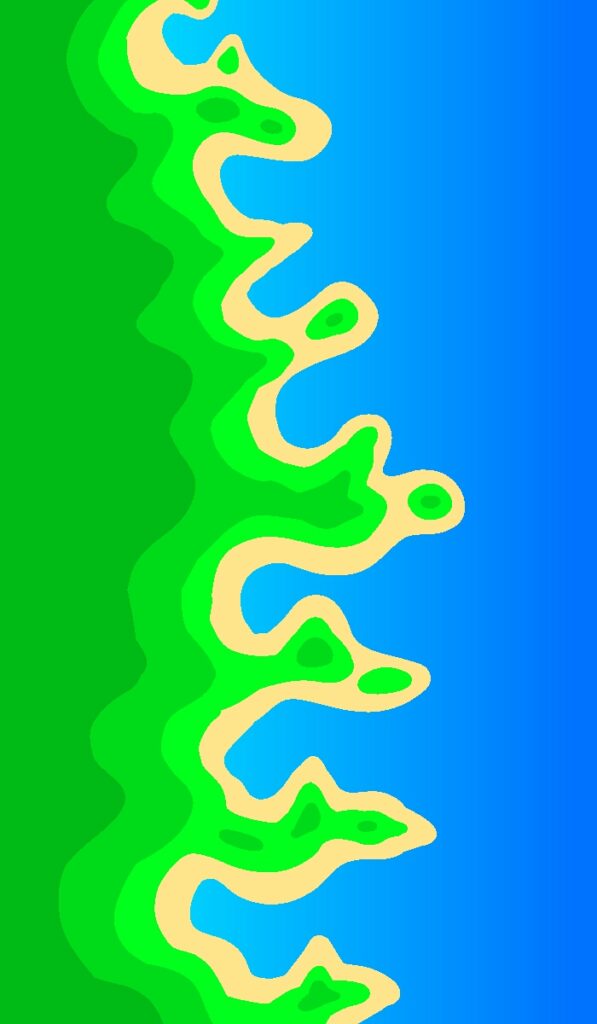

もう一つの理由。日本の海岸線はギザギザだということだ。

たしかにギザギザね!

この海岸線をぴーんと直線にしたら、より長くなるよね。

砂浜海岸のくらし・・九十九里浜

美しい弓形の砂浜

砂浜海岸の代表例は千葉県の「九十九里浜」です。

約66kmにもおよぶ、美しい弓形の砂浜海岸が続きます。砂浜海岸の多くは、九十九里と同じように弓形のカーブを描いています。

九十九里浜の漁業と農業

砂浜海岸は港のつくりにくさのため、漁業には向かず、その代わり海水浴場には向いています。

九十九里浜ではむかしは海岸から網(あみ)を引く地引きあみ漁がさかんに行われていました。現在は観光客向けの観光地引き体験のような形で残っています。

地引きあみでとられたイワシは、食用のほか、干してほしかと言われる肥料にもなりました。

代表的な砂浜海岸として、鳥取県の鳥取砂丘も覚えておきましょう。

岩石海岸のくらし・・三陸海岸

岩石海岸の代表例は青森県・岩手県・宮城県に広がる三陸海岸です。

このへんの昔の国名は「陸前」「陸中」「陸奥」といって、そこから三陸と言われているんだよ。

三陸の南に広がるような複雑な海岸をリアス海岸と言います。(元はスペイン語です。スペインのガリシア地方にはこのような海岸が多い)

出典:京大生ブロガーいぶきさんのブログ

むかしは「氷河期」と言って、日本列島もロシアぐらいの寒さでした。

なるほど、もともと谷だったなら深い港になるよね〜!

三陸海岸には日本を代表する漁港があるんだよ。

全部読めないんですけど

たしかに難しいね。八戸(はちのへ)、気仙沼(けせんぬま)、石巻(いしのまき)と読むんだ。

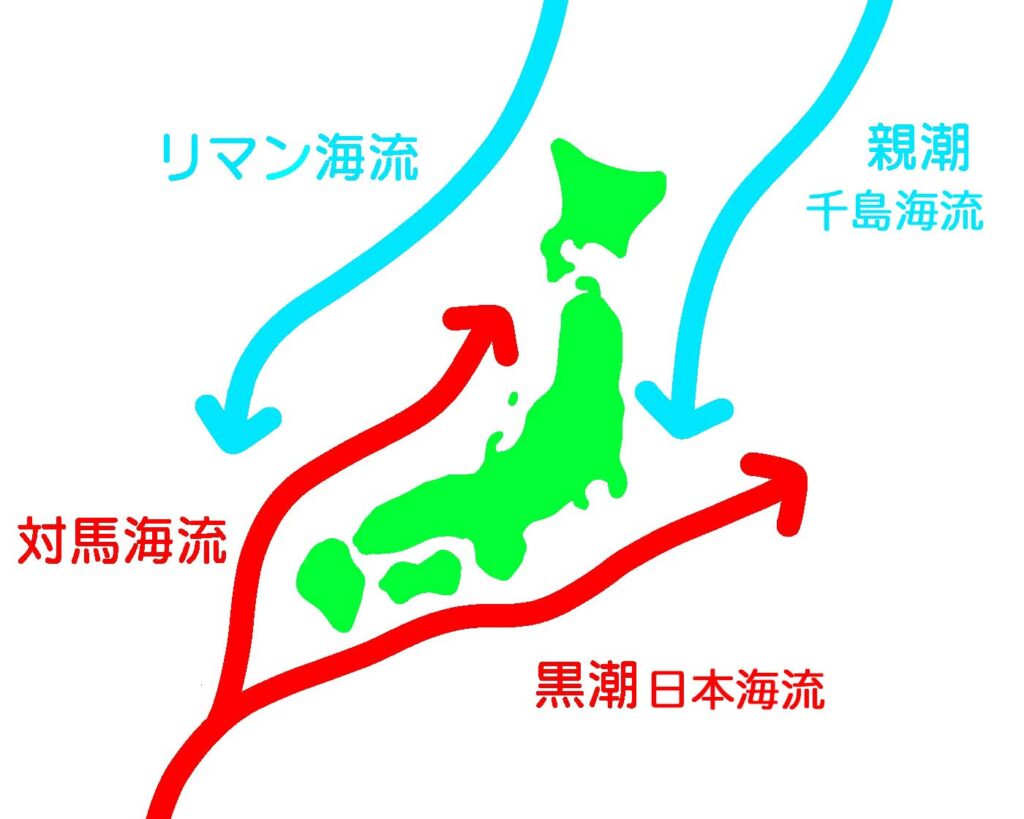

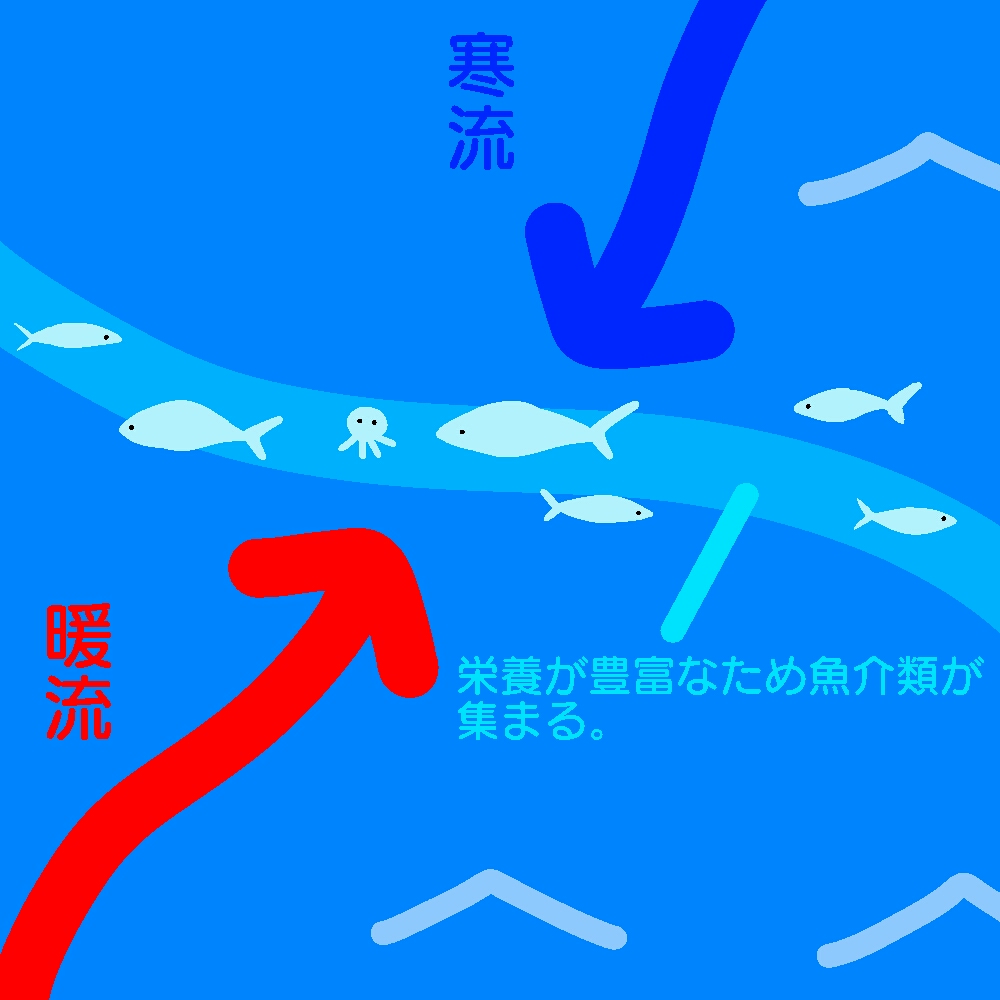

三陸沖から銚子沖にかけては、寒流と暖流がぶつかる潮目(潮境)ができやすいです。潮目には、魚の餌になるプランクトンがたくさんいるため、漁業に適しています。

またリアス海岸の入り江は、波が静かな海のため、養殖(育てる漁業)も盛んです。

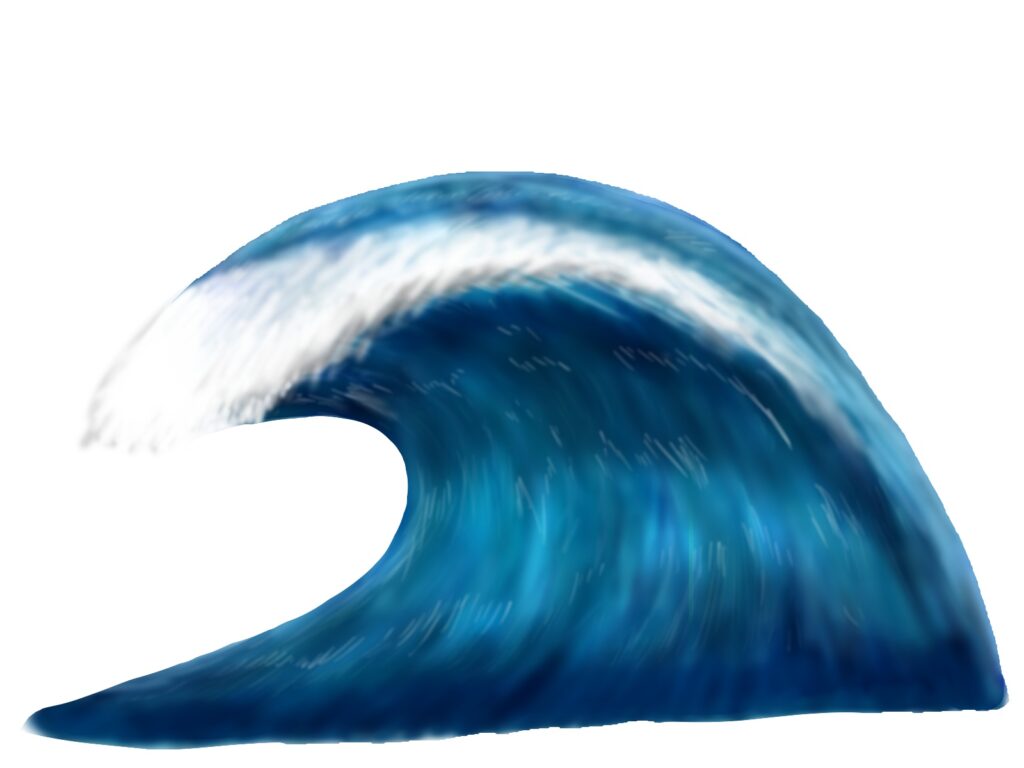

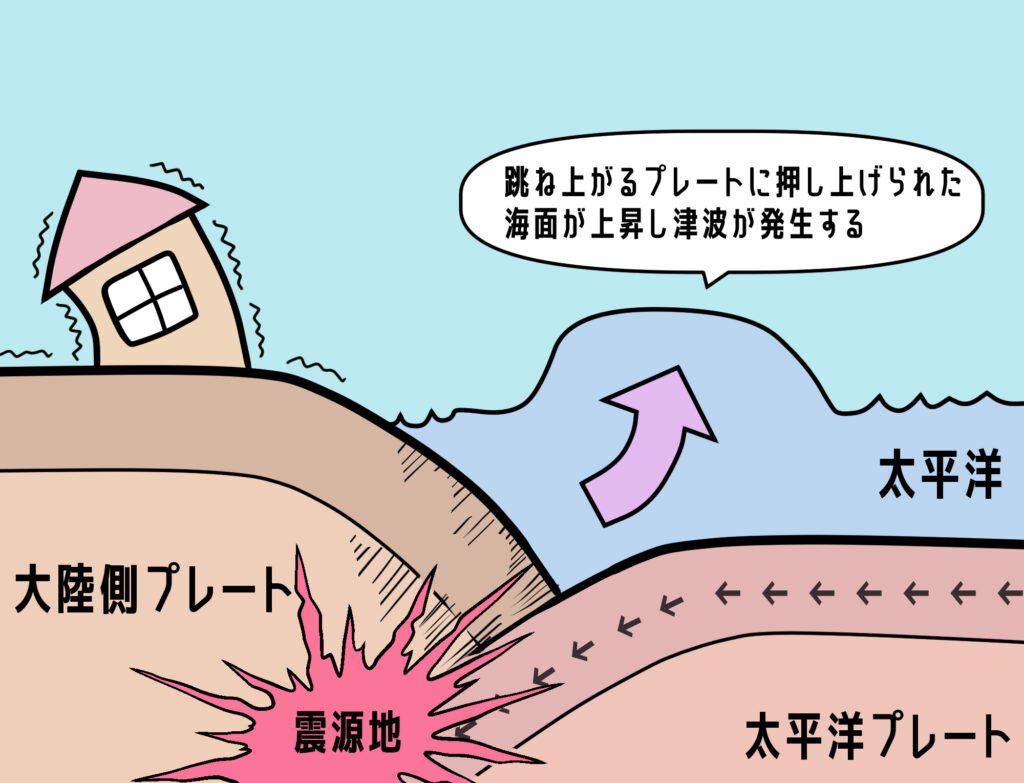

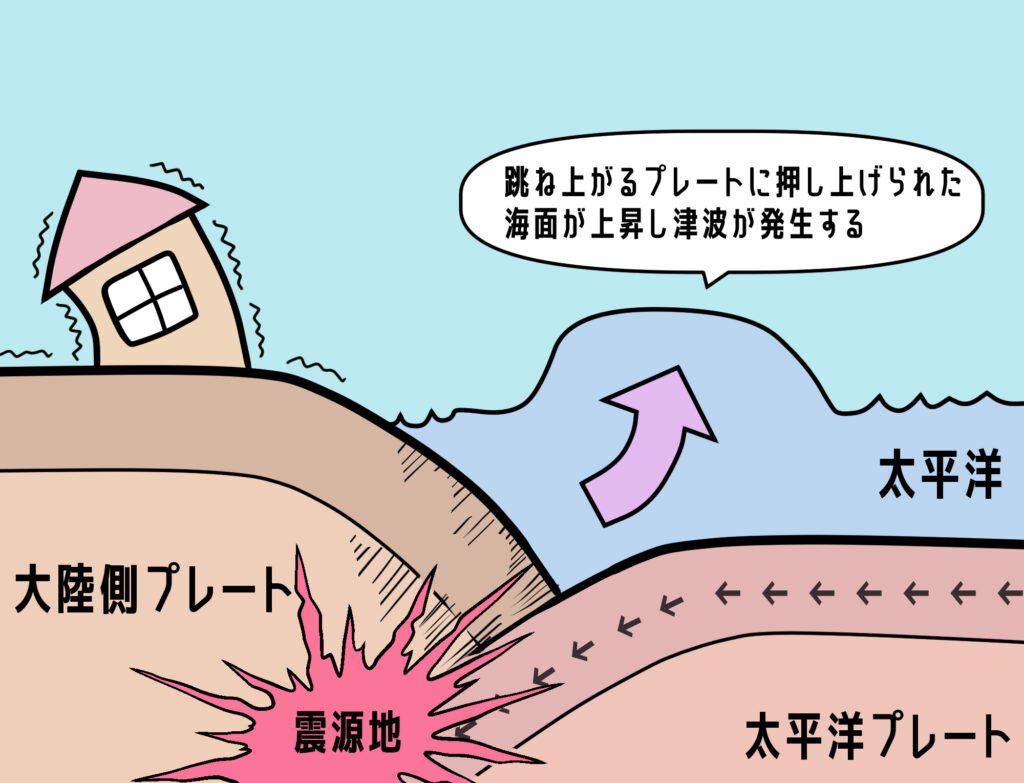

おそろしい津波

入り江の多い三陸海岸では、地震の後に発生する津波の被害を受けやすいです。2011年の東日本大震災で発生した津波はおそろしいものでした。海底地震で発生した巨大な波が、入り江の奥に進むにつれて高く押し上げられ、町をおそったのです。

防潮林や防潮堤がつくられましたが、東日本大震災の時の巨大津波は、それらを破壊して町に押し寄せました。

日本のまわりの海

日本のまわりの海を言えるようになりましょう。

日本のまわりの海・解答

北海道の北の海・オホーツク海には冬に流氷が押し寄せることで有名ですね。

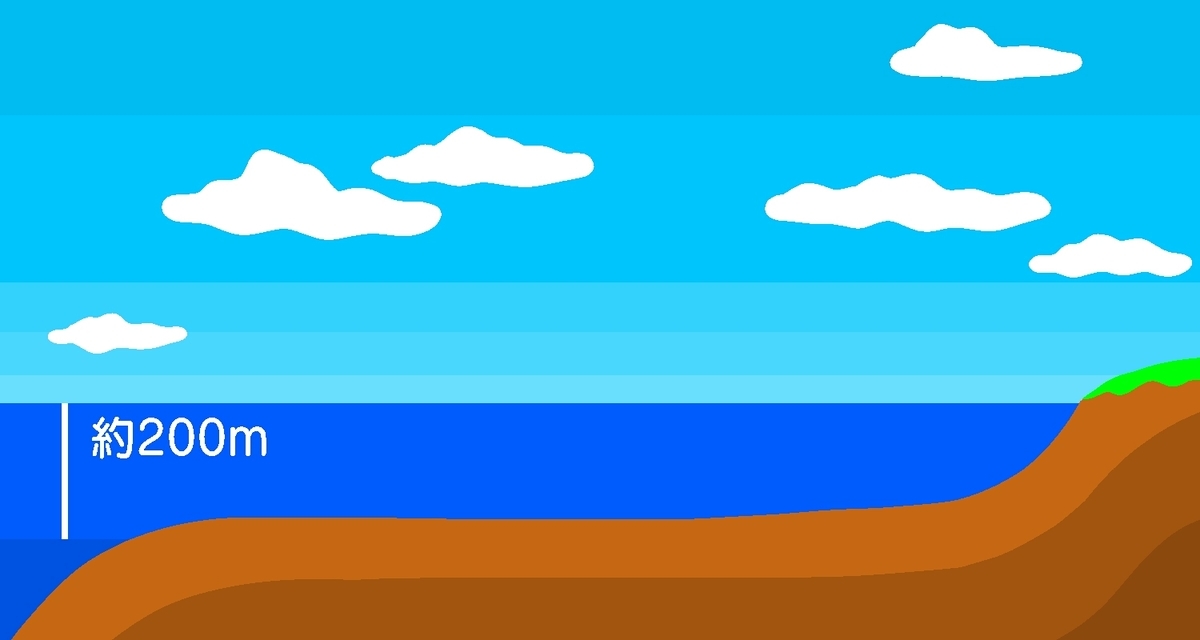

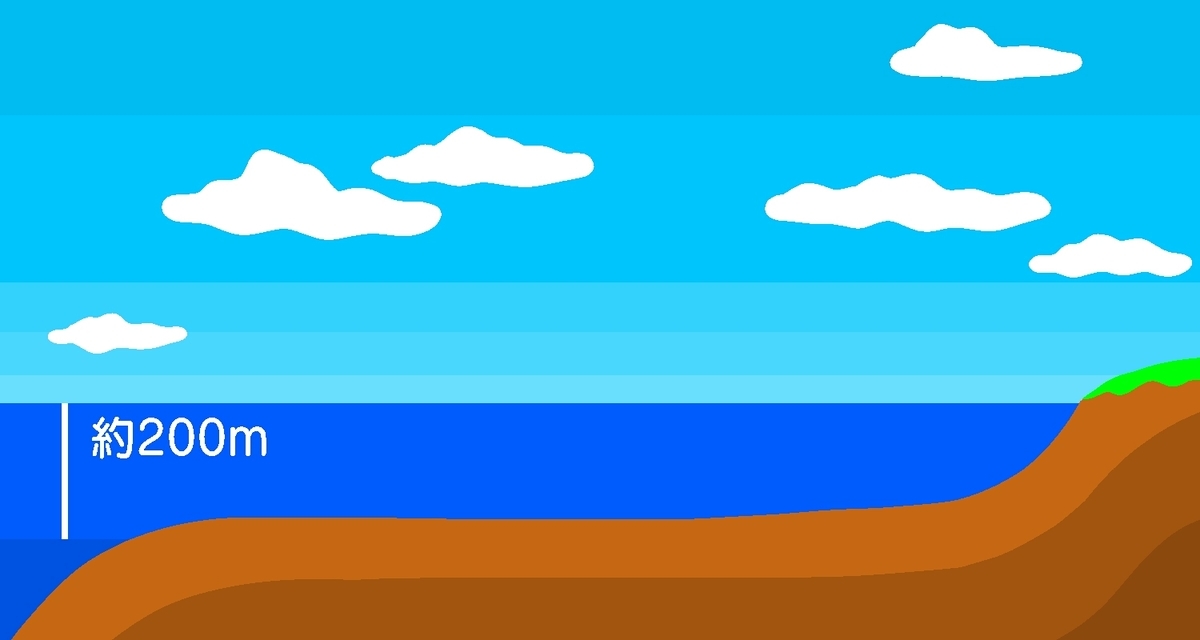

九州の西の海・東シナ海はゆるやかな深さ200メートルぐらいの大陸棚(たいりくだな)という海底が広がっています。ここは太陽の光が届きやすく、プランクトンや海草が育ちやすいため、たくさんの魚が集まります。

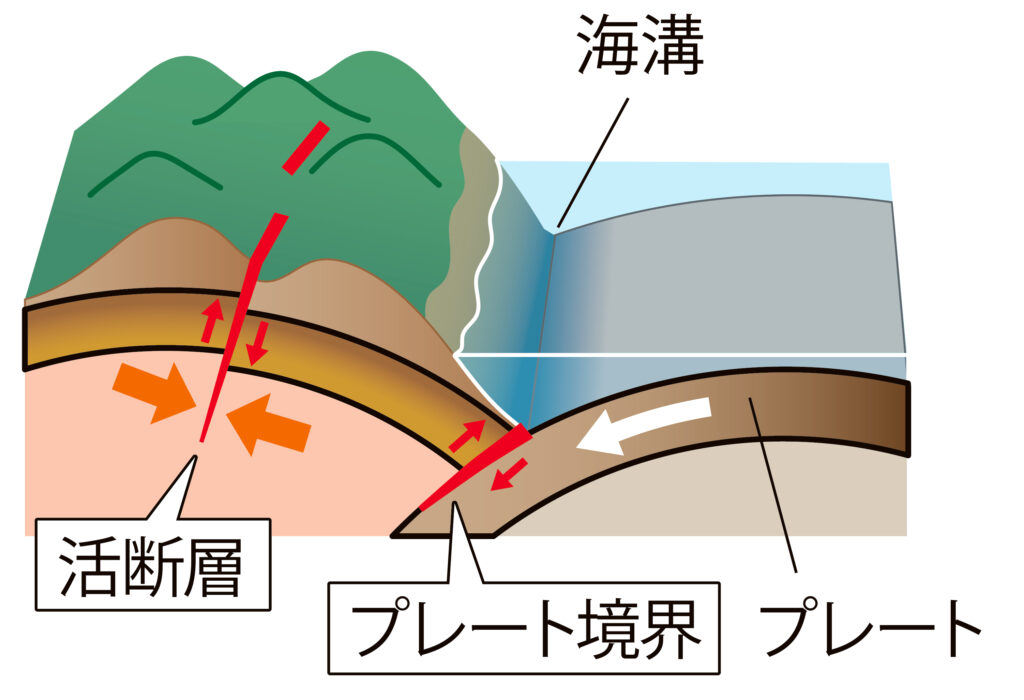

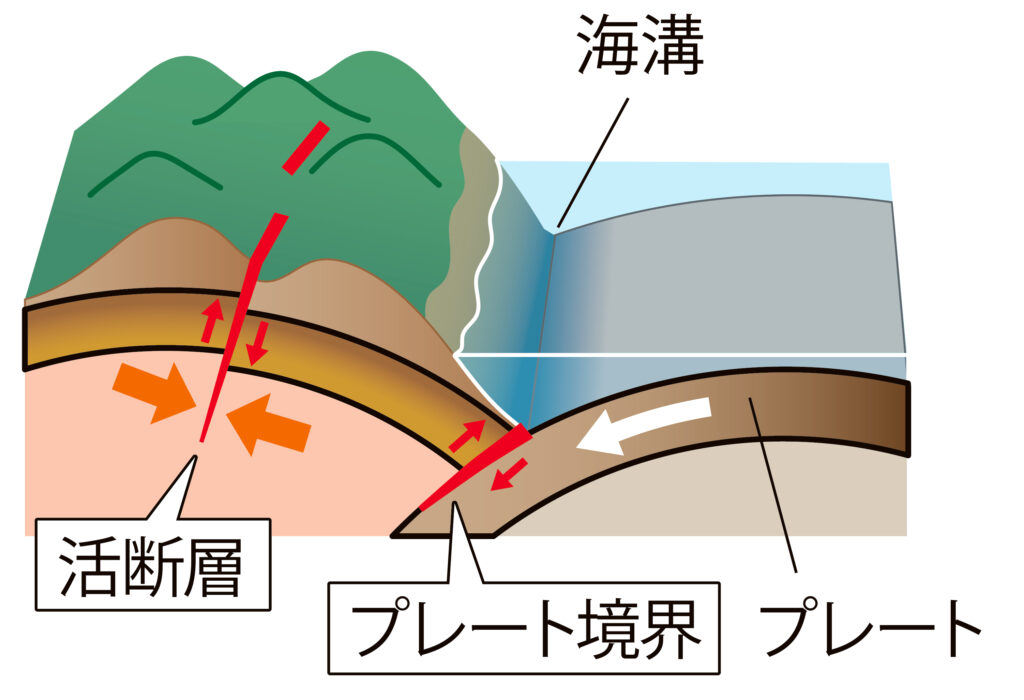

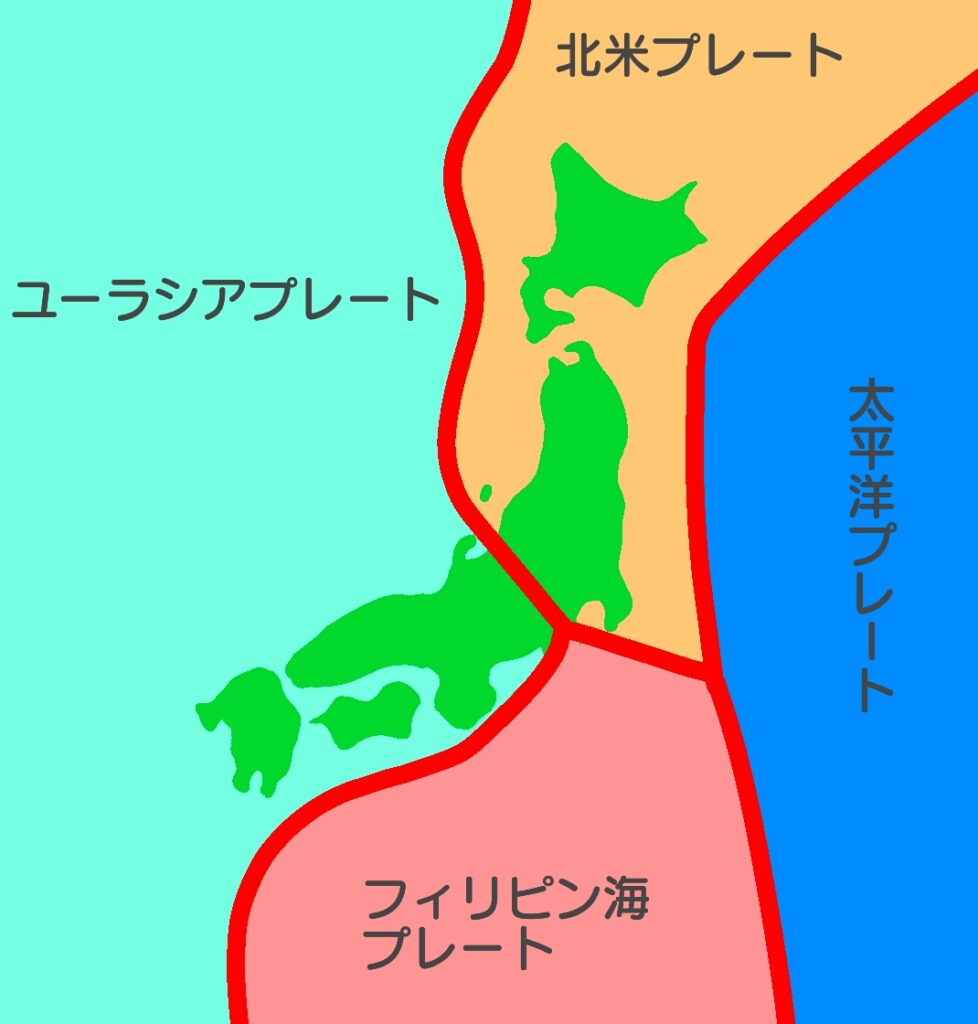

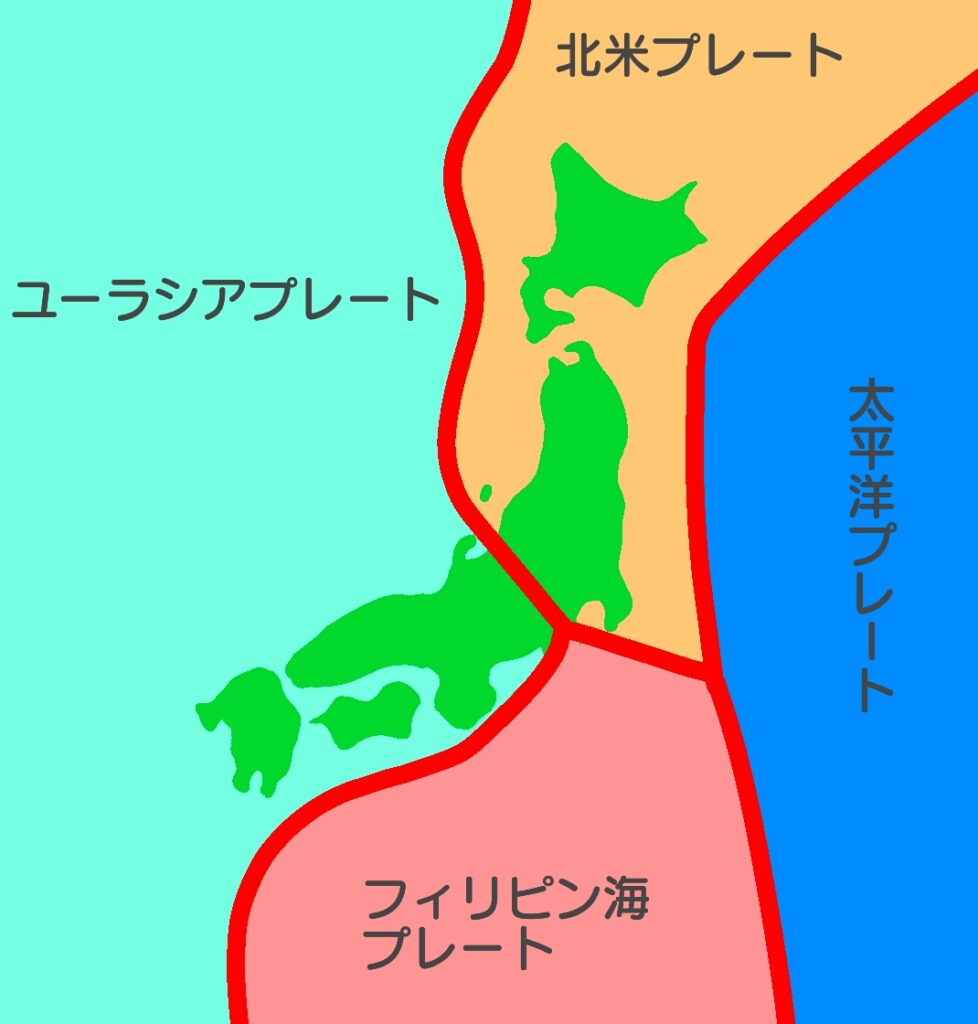

日本の東側や南側には海が深くなっている海溝(かいこう)があります。これは海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいるところです。

プレートって何すか?

プレートとは地球の表面をおおう、厚さ数10~200kmぐらいの岩石でできた層のこと。1年間に数センチずつ動いているんだ。

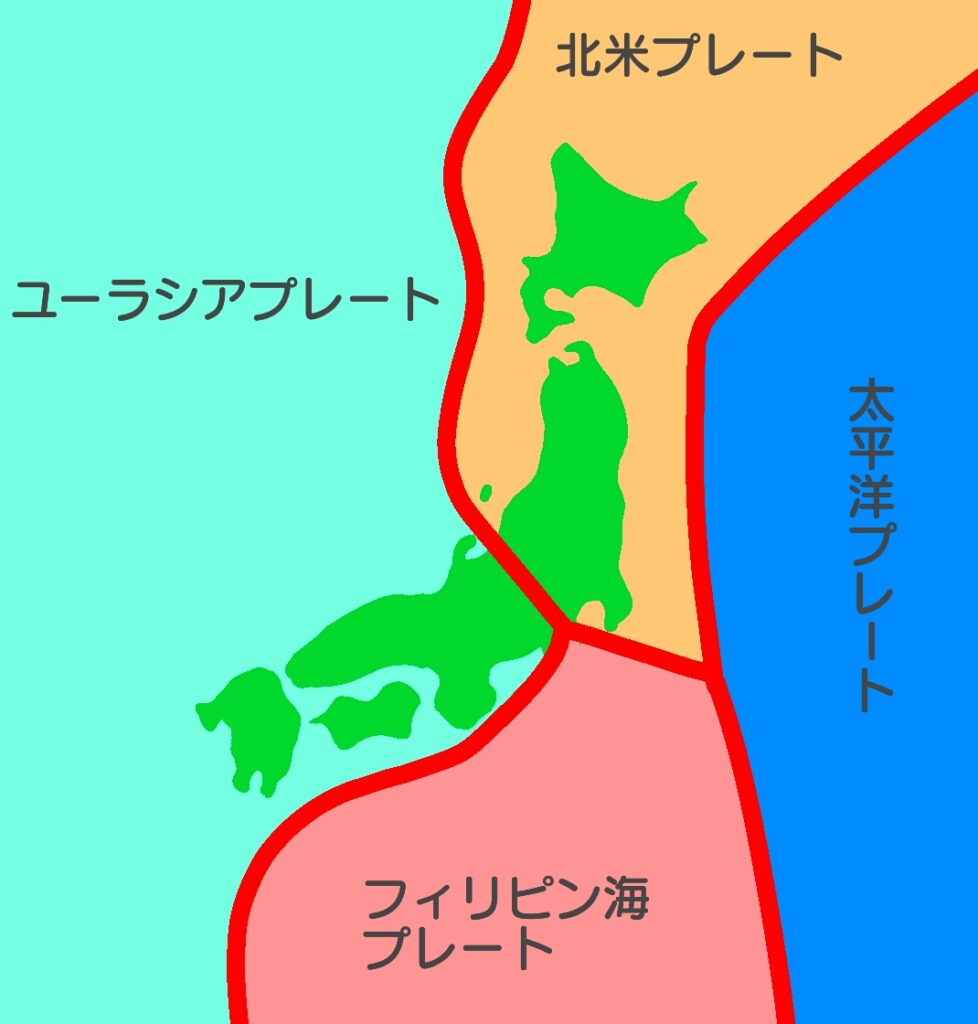

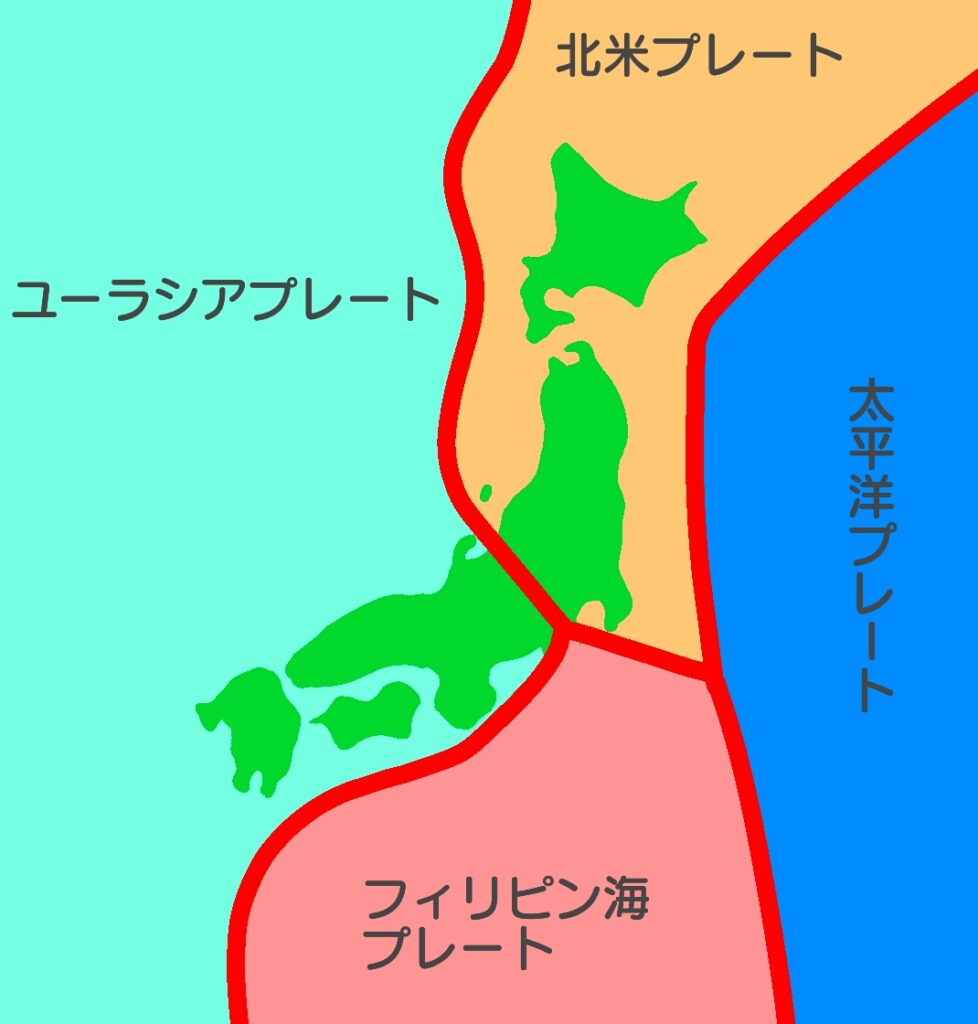

プレートの境目は大きな地震の震源になることが多いのです。上の図からは東日本大震災の震源地が、北米プレートと太平洋プレートの境目だったことが想像できると思います。

フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境目にある南海トラフでは、次なる巨大地震が発生するのではないかと危ぶまれ、災害への対策が急がれています。

コメント