野辺山原はどんなところ?

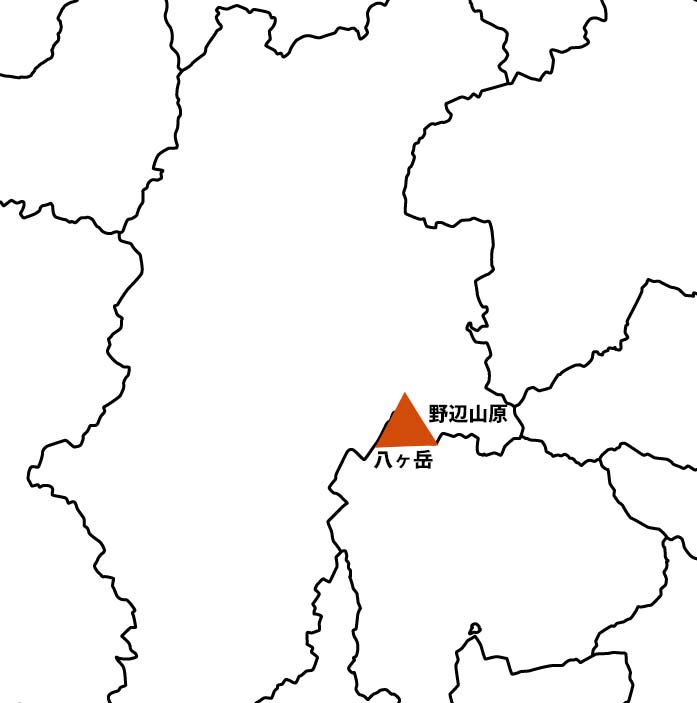

野辺山原の位置

今回は八ヶ岳のふもとの野辺山原が舞台です。

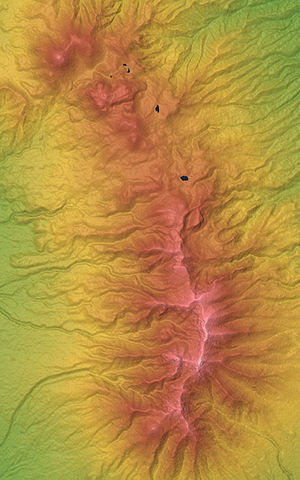

八ヶ岳は単独峰でなく、長野から山梨にかけて、多くの山々が連なる火山帯です。

出典:Σ64, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons

野辺山原は長野県側のすそ野・標高1200m〜1600mのところに広がる高原です。

野辺山原にあるJR小海線野辺山駅(標高1346m)は、JRのふつうの鉄道駅としては日本で最も高い駅です。

野辺山原の土地

野辺山原は、八ヶ岳の噴火でできた火山灰地で、土地がやせています。「土地がやせている」とは、土に栄養分が少ないために作物が育ちにくい状態のことをいいます。

そのうえ夏は寒冷という厳しい気候条件のため、江戸時代初期までは無人地帯でした。当時の技術では農耕は不可能でした。

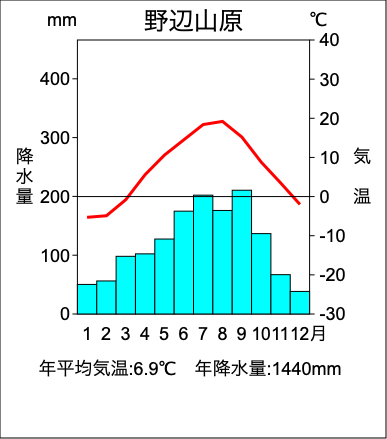

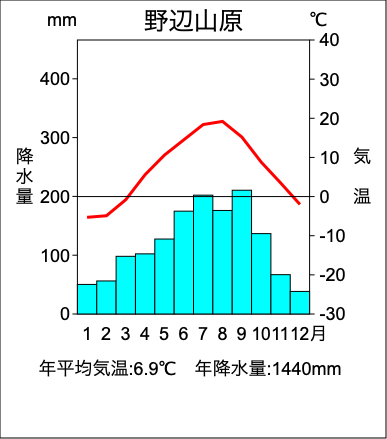

野辺山原の気候

7月の平均気温は20℃になるかならないかで、北海道の十勝平野とほぼ同じくらいですね。

めじろ

めじろ野辺山原は、夏の気温が東京の5月か10月くらいなんだ

これなら夏でもクーラーいらないね!

高原地帯には、夏の暑さをさけるために、都会から多くの観光客が訪れます。

長野県の高原は、首都圏の学習塾の勉強合宿にも利用されるよね。

すずしい高原なら勉強もはかどりそうね!

一方で冬の寒さも北海道並みにとてもきびしくなります。

気温が氷点下になる月が、なんと4ヶ月もあるよ

野辺山原の野菜づくり

さかんな高原野菜づくり

平地では冬から春にかけてとれるキャベツ、レタス、はくさいを、野辺山原ではすずしい気候をいかして、夏から秋にかけてつくっています。このように、すずしい高原で栽培される野菜を高原野菜といいます。

冬〜春の野菜を、なぜわざわざ夏に作るのか分かるかな?

他の地方では作れない夏に作れば、もうかるから?

そうだね。レタスを真夏に作るなんて普通できそうもないよね。すぐ腐っちゃいそう。

でも高原なら、夏でも涼しいから。(半袖じゃ寒いくらい) 夏でもピチピチの野菜が作れて、高い値段で売ることができるんだ。

栽培の工夫

高原野菜は、まずビニールハウスで苗を育ててから畑に植えかえます。畑はフィルムでおおわれています。

新鮮な野菜をとどける工夫

野菜の収穫

農家のみなさんは農業協同組合(JA)に入って、作業や販売を協同して行っています。

収穫された野菜は予冷庫で5℃くらいに冷やされて保存され、低い温度のまま輸送できる保冷トラックで運ばれます。

保冷トラックは中央自動車道などの高速道路を使って、東京などの大都市(大消費地)に運ばれていきます。このように野菜を冷やしたまま運ぶ仕組みをコールドチェーンと言います。

野辺山原の酪農

北海道に気候や土壌が似ている野辺山原では、やはり酪農が盛んです。乳牛の糞尿を利用して肥料を作り、やせた土地を改良することもできました。牛たちの恵みである「ポッポ牛乳」「高原のソフトクリーム」なども美味しく、野辺山原名物になっています。

荒れ地を開拓する人々

もともと火山灰地でやせた土地だった野辺山原が発展したのは、昭和に入って小海線が開通してからです。1950年代以降にさらに開拓が進みました。

野菜をつくりすぎると

ライバルに負けるな

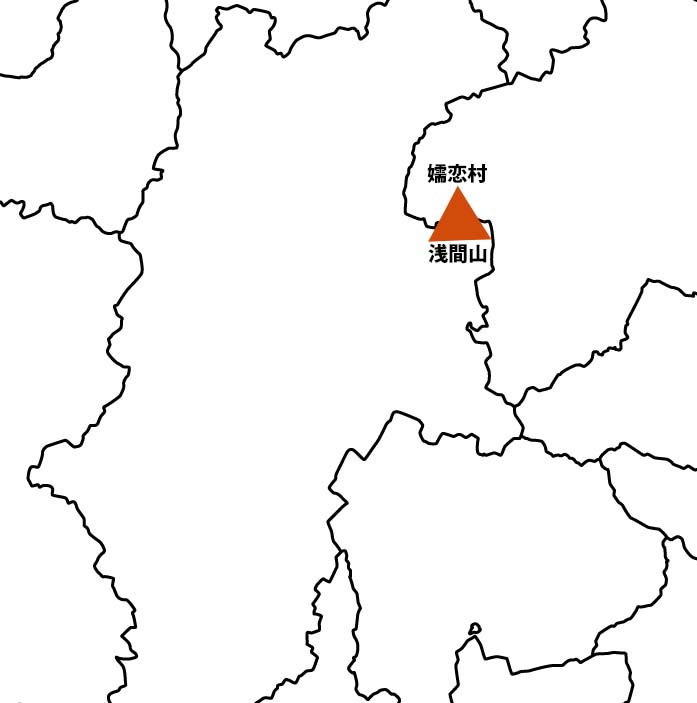

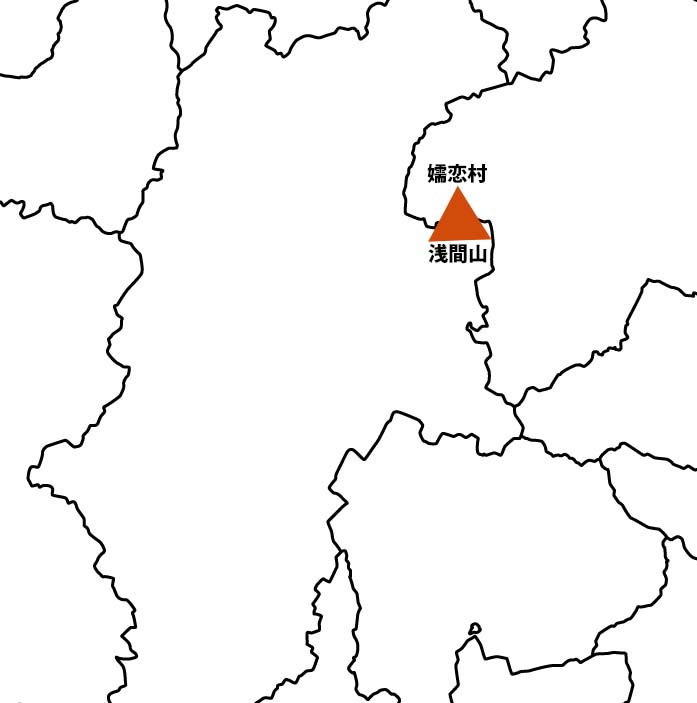

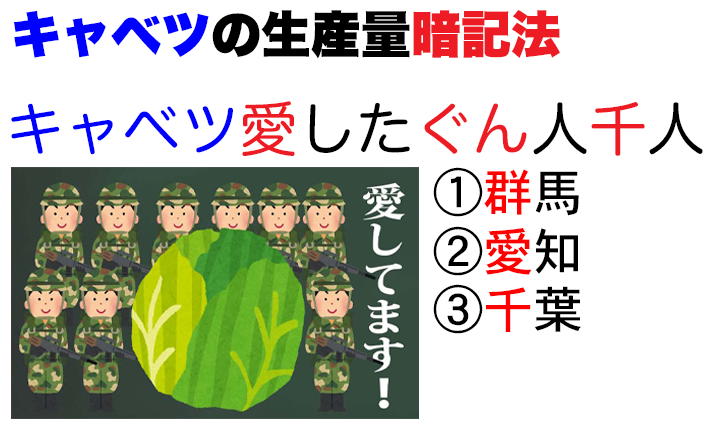

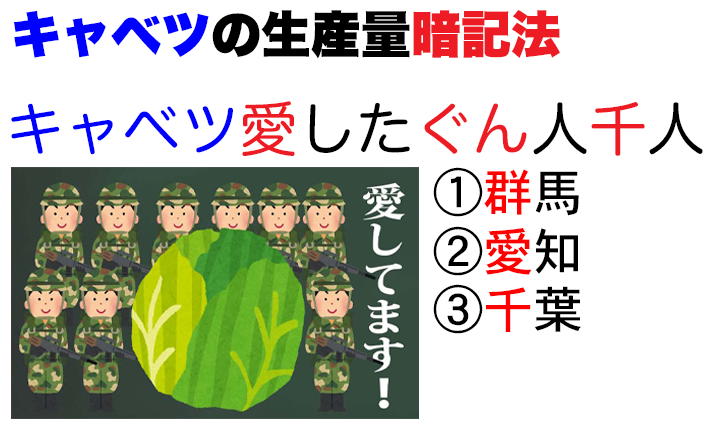

野辺山原以外の高原野菜の産地として覚えておきたいのは、浅間山のふもとにある群馬県嬬恋(つまごい)村です。ここは日本一のキャベツの村として有名な村です。

群馬や長野の高原野菜は、夏場に多く取り引きされます。

とれすぎたら、つぶすしかない

野菜がとれすぎて豊作になりすぎると、野菜の値段が安くなってしまって、農家のもうけが減ってしまうことがあります。これを豊作びんぼうと言います。

そのため、取れすぎた時は野菜をつぶして出荷しないことがあります。

もったいない!

確かにそうだね。でも、つぶさずに出荷しても、結局売れ残ったら捨てなければならないしね。

そうなのか〜

畑でつぶすことで土地の養分になるし、まったく意味がないわけではないんだよ。苦しい言いわけだけど。

農家の人には農家の人の事情があるだろうし。しょうがないのね。

コメント