日本の地下資源

石炭

鉄鋼の生産や、火力発電の燃料に使われます。

石炭はイギリスで18世紀以降、動力源として使われるようになりました。石炭を燃やした熱で水蒸気を沸騰させ、発生した蒸気の力で機械を動かす蒸気機関が誕生したのです。

イギリスでは工場制機械工業が大発展しました。また蒸気機関車や蒸気船などの交通機関が発達しました。これら一連の動きを産業革命といいます。

ところが1950年代に中東(西アジアから北アフリカに広がる地域)で大油田が発見され、大量の石油が安く使えるようになり、エネルギーの主役は石炭から石油へと交代していきました。

ガソリン自動車の普及も、石油時代の隆盛を後押ししました。1960年代に起きたこの転換をエネルギー革命といいます。

かつては日本国内にたくさんの炭鉱がありました。北海道の夕張炭田、福島のいわき炭鉱、九州の筑豊炭田など。しかし日本の坑道掘りは落盤事故を防ぐためなど安全対策にどうしても費用がかかってしまいます。

一方で海外炭は露天掘りで採掘されるため、大量に安く採掘できます。やがて日本の鉱山は海外炭との価格競争には勝てなくなり、閉山していきました。

ところが1970年代に石油危機が発生。石油の価格はそれまでの四倍になってしまいました。紛争の多い中東に資源を依存する危険性が認識され、再び石炭に注目が集まるようになりました。石炭は世界中に分布しているため、輸入地域が偏らず、長期安定的に確保出来る点が見直されたのです。

めじろ

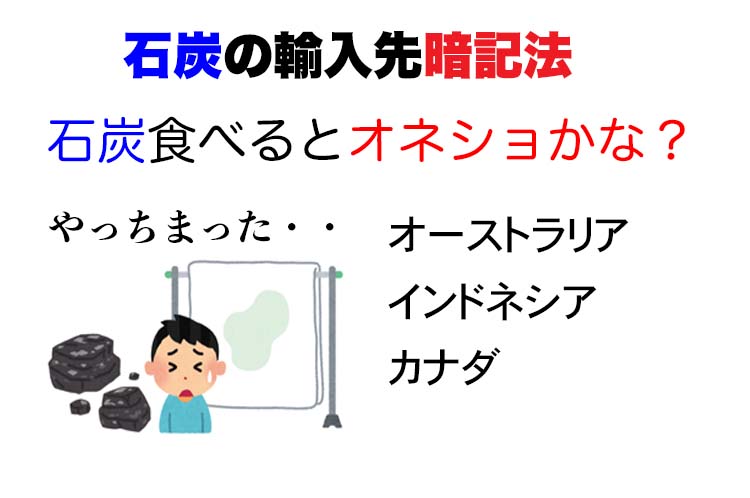

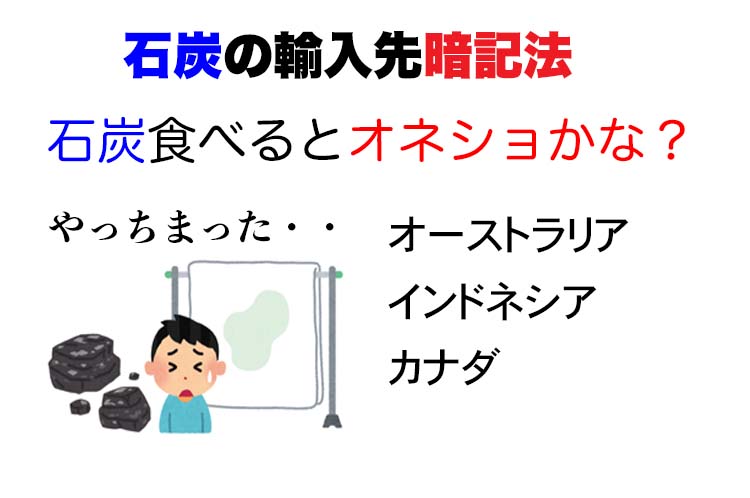

めじろ石炭の輸入先を覚えよう。「石炭食べてオネショしろ!」

え?食べるん?

石炭は専用の運搬船を使って、オーストラリアから15日間かけて海上輸送されています。

石油

地中から掘り出したままの油を原油といい、中東からタンカーで運ばれてきます。

タンカーは全長330mもの巨大な船で、東京タワーを横倒しにした大きさです。

大型タンカー一隻で、日本の一日の消費量の半分を積載できるんだよ。

二隻で日本の一日分ってこと?!

この巨大船は中東ペルシャ湾を出航し、約3週間をかけてインド洋からマラッカ海峡、太平洋を通過して日本にやって来ます。片道1万2000キロのこの海上の道は「オイルロード」と呼ばれ、我が国の生命線になっています。

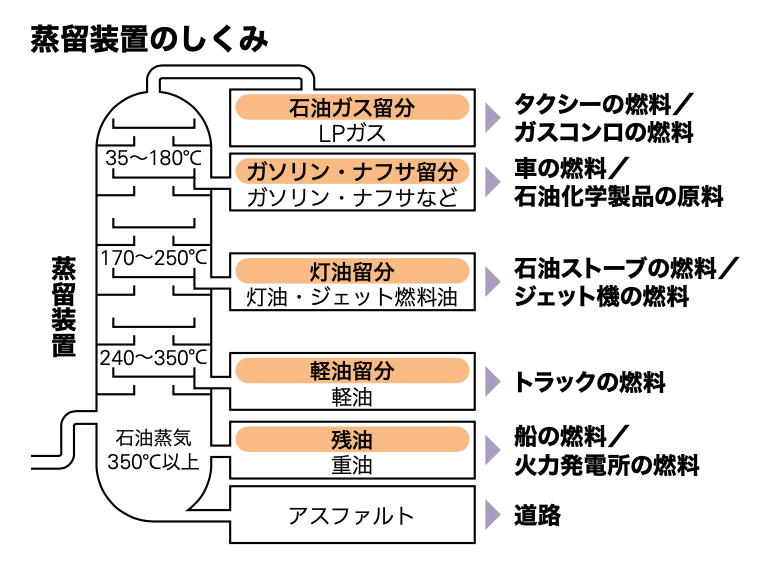

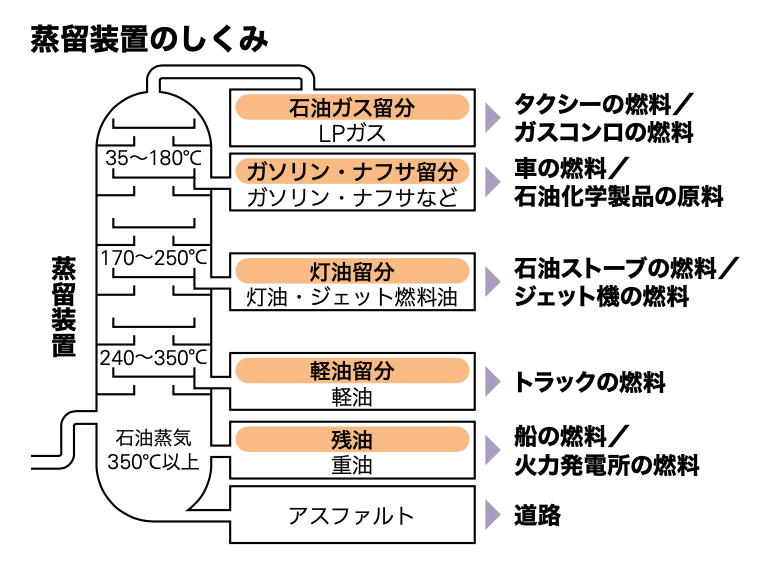

原油は日本に着くと、タンカーから直接パイプラインで製油所に運ばれ、350℃の炉の中で熱せられてガスになり、蒸留装置に送られます。送られたガスは軽いものは上へ、重いものは下へと分かれ、そこで冷えて液体へと戻り、さまざまな製品に分かれていきます。

熱する温度によって、異なる成分を取り出せるのか!

燃料油としてはガソリンや灯油、軽油や重油などさまざまな用途に分かれていきます。

また原油を蒸留して出来るナフサを分解すると、エチレンやベンゼンなどの石油化学工業の原料が出来上がります。そこからプラスチックや合成ゴム、合成繊維、塗料、洗剤原料などが作られていくのです。

ナフサってすごいね!まるで魔法の液体ね。

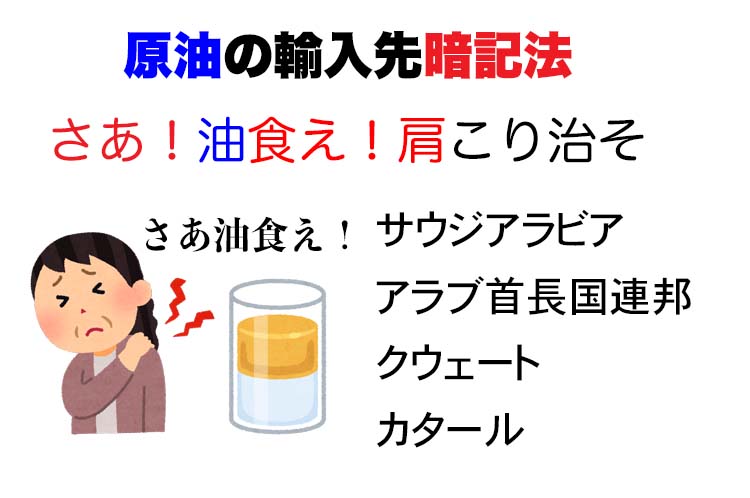

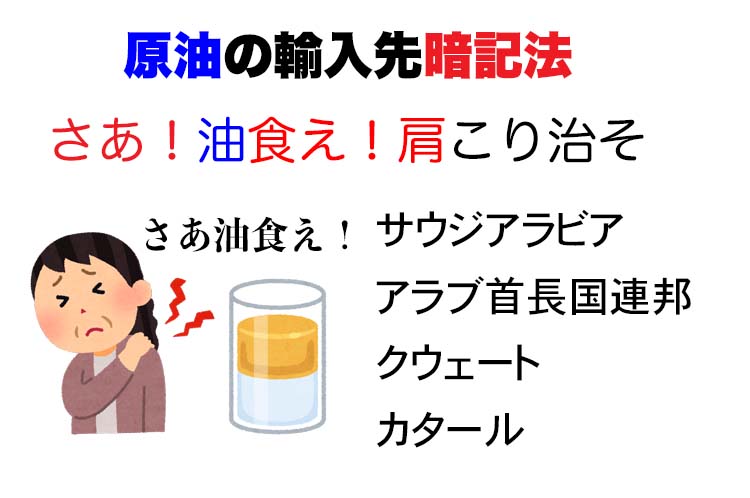

次は原油の輸入先を覚えよう。「さあ、油食え!肩こり治そう!」

え?油って食うの?

石油危機は1973年、イスラエルとアラブ諸国の間で起こった「第四次中東戦争」がきっかけで始まりました。1974年には原油価格が四倍に上昇し、原油輸入国は大きな打撃を受けました。

また1979年にはイラン革命をきっかけとする第二次石油危機が発生。第一次の時ほどの混乱はありませんでしたが、中東からの原油輸入に依存しきっていたことへの反省が生まれました。

こういった歴史の教訓から、石油の輸入が途絶えてもすぐには困らないよう、国や石油会社は石油の備蓄をしています。鹿児島県喜入(きいれ)には世界最大級の備蓄基地(ENEOS喜入基地)があります。

Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

万が一、石油の輸入が途絶えても、約208日分は耐えられるだけの備蓄があるんだよ。

ちょっと安心した。

天然ガス

天然ガスは化石燃料の中では「クリーンなエネルギー」と言われます。燃焼しても石油や石炭ほど有害な物質を出さないためです。

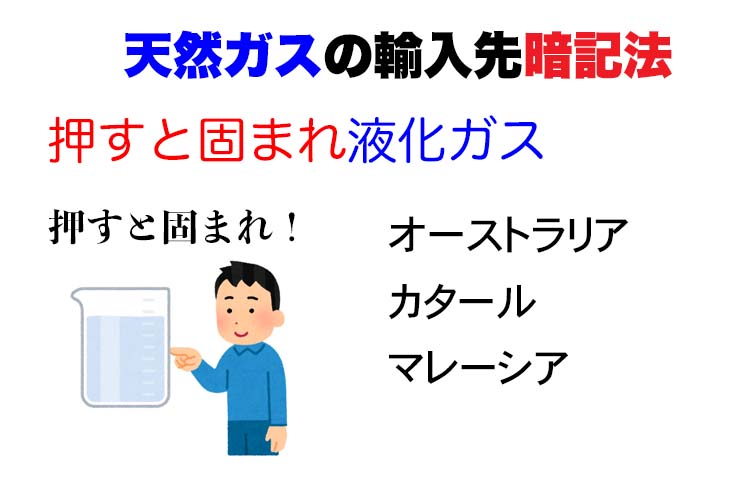

国内での採掘はわずかで、ほとんどを輸入に依存しています。オーストラリアなどのガス田で採掘した天然ガスを、マイナス162℃で冷却して液体にします。これを液化天然ガス(LNG= Liquefied Natural Gas)といい、体積が600分の1となるため、一度に大量輸送できます。

日本の電力⑴

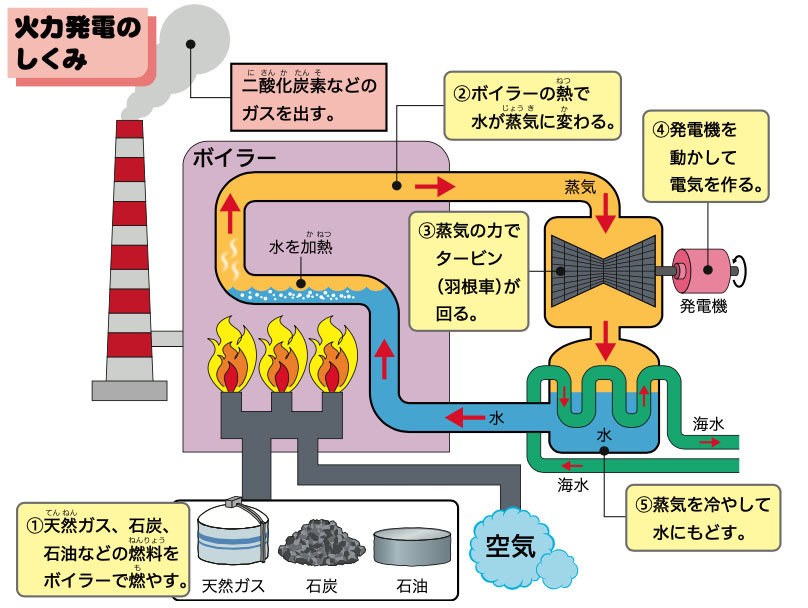

火力発電

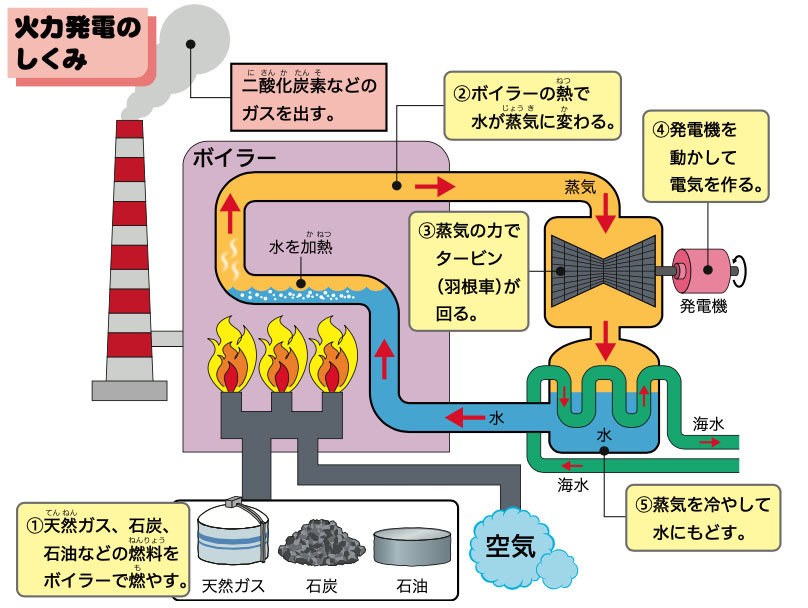

天然ガス、石炭、石油などを燃料とします。比較的クリーンなエネルギーである天然ガスが現在最も多く使われています。LNG発電は、日本の火力発電所の半分を占めています。

火力発電所は建設費が比較的安い(LNG火力でだいたい1000億円。原子力発電は倍以上かかる)ことや、消費地の近くに発電所を作れるなどの長所があります。一方で、発電の際に大気汚染や地球温暖化の原因となる物質が出てしまうなどの問題点もあります。

特に石炭火力は LNG火力の二倍以上の二酸化炭素が出てしまったり、硫黄酸化物、窒素酸化物などの排出量が高かったりするなどの課題を抱えています。そのため現在では石炭をガス化して高効率に燃やすなど、環境負荷を低減する技術開発が進められています。

地球温暖化が問題になってから、特に石炭火力発電は批判が多いんだ。

そうなんだ。天然ガスの方がクリーンなんだね。

でも日本の石炭火力発電の技術は高く、「地球環境にやさしい」と評判が高いんだよ。

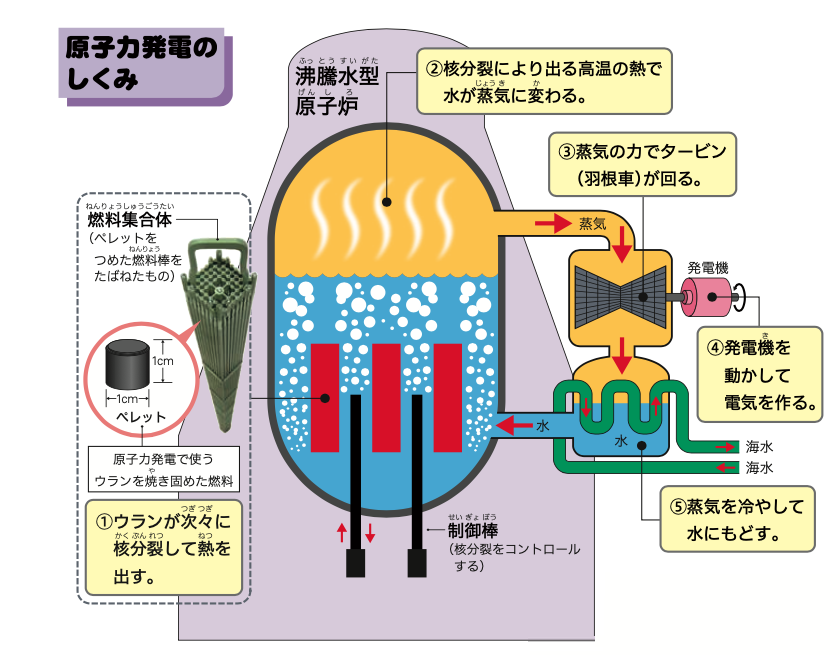

原子力発電

原子力発電の燃料はウランです。ウランに核分裂を起こさせた時に発生する熱で蒸気を起こし、タービン(羽根車)を回転させて発電します。

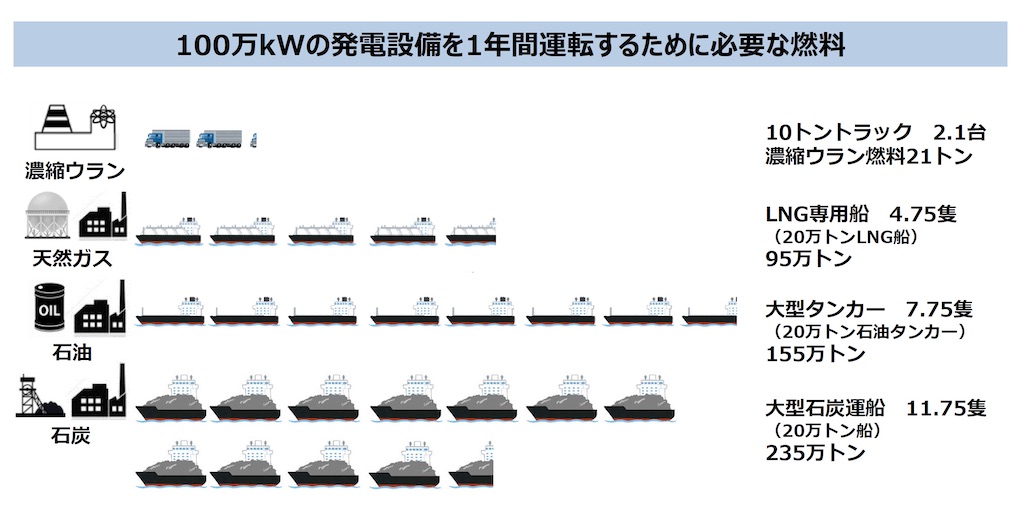

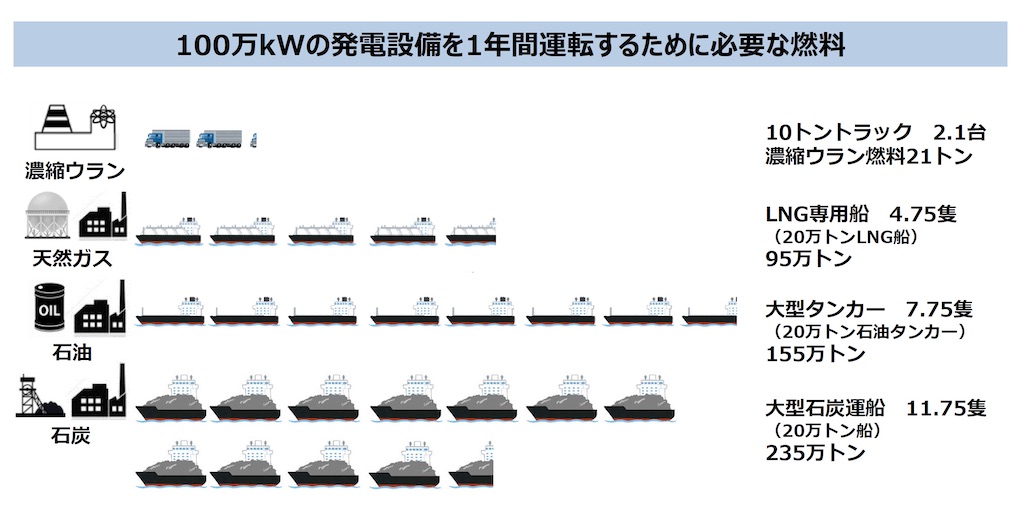

原子力発電の長所は、何といっても少ない燃料で大きなエネルギーが得られることです。

トラック2台で1年間も動かせるの?

これなら無限に続けられるよね。また火力発電と違って、発電時に二酸化炭素や大気汚染物質を排出しません。

燃料のウランは国内では産出されませんが、世界中に広く分布しています。輸入先が比較的政情が安定しているオーストラリアやカナダなど先進国なので、石油危機のような状況にはなりにくいと思われます。

いいことだらけじゃん。

問題点は事故が起きた際に、放射性物質がもれる危険性があることです。2011年3月11日に発生した東日本大震災では、福島第一原子力発電所の冷却機能が津波により破壊され、原子炉の建物が爆発。大量の放射性物質がもれる事故が起き、福島第一原発は廃炉となってしまいました。このような危機を招かないために、徹底した安全管理が求められます。

出典:防衛省, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

東日本大震災の原発事故の時は、マジで怖かったよ。

そうだったんだ。

マジで東京を脱出しようかと思ったもん。

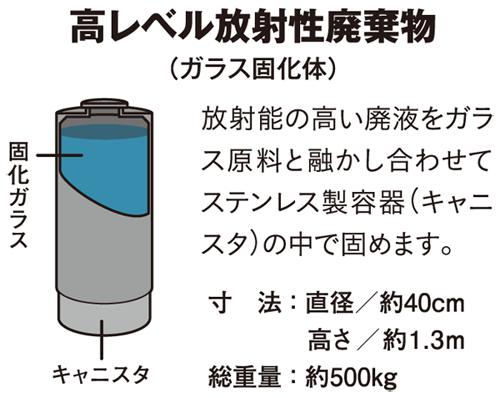

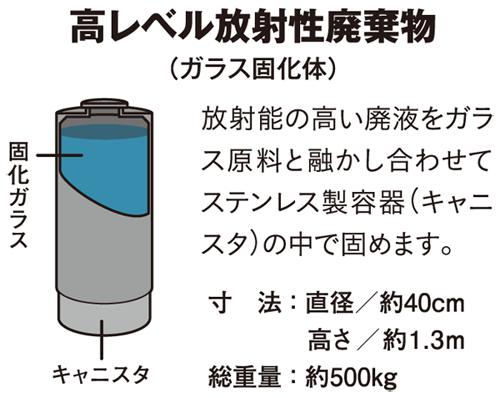

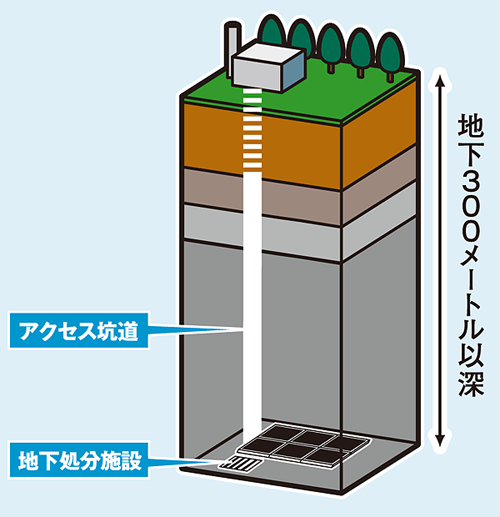

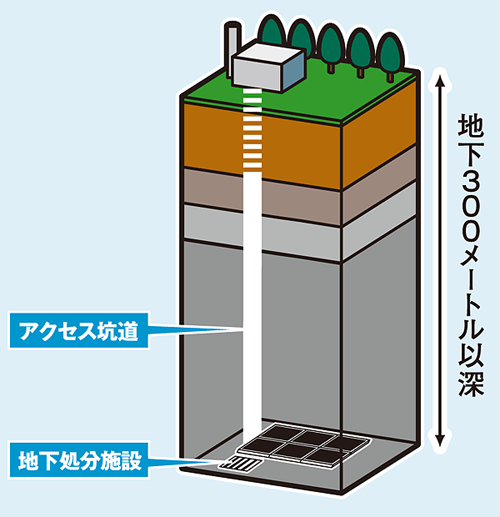

また原子力発電の使用済み燃料(放射性廃棄物)は、「核のゴミ」と言われ処理に膨大な時間がかかります。特に高レベル放射性廃棄物は、ガラス固化した上で、地上施設で30〜50年冷却した後に、地下300m以深に地層処分することとしています。

出典:資源エネルギー庁HP

出典:資源エネルギー庁HP

強い放射能を持つ核のゴミが、天然並みの放射能レベルになるには、なんと数万年もかかると言われているんだよ。

数万年!?もう誰も生きてないじゃん。

このように原子力発電には、安全性や廃棄物などの問題も多いんだ。

日本の電力⑵

再生可能エネルギーとは?

化石燃料がいつか必ず枯渇するのに対して、再生可能エネルギーは自然界に常に存在し、永続的に利用できます。ただし気候条件などに左右されることが多く、現状では発電量がまだ不安定です。コストも高いため、まだ充分に普及は進んでいません。

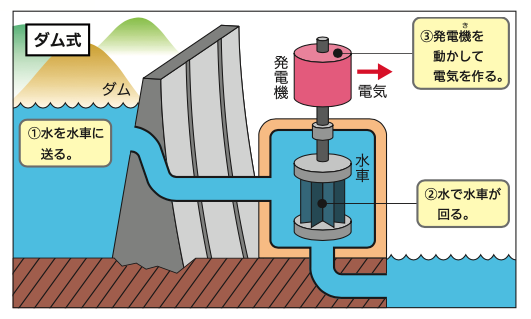

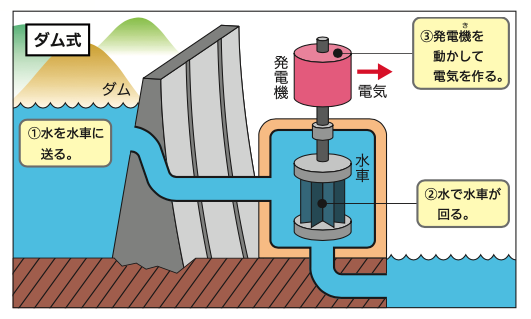

水力発電

水をダムなどの高いところから落として水車を回し、水車とつながった発電機で電気を起こします。

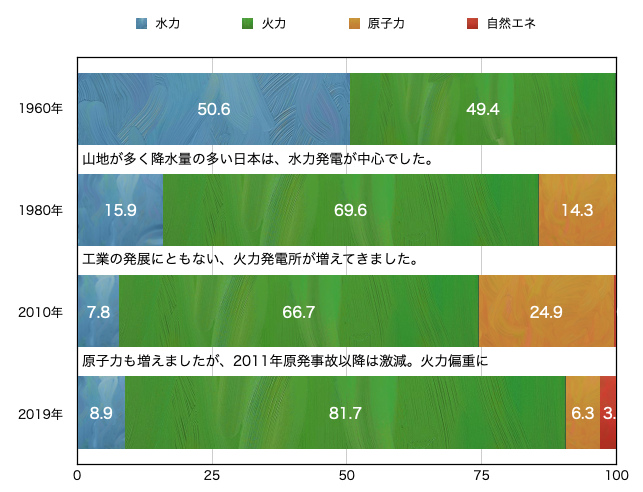

山地が多い日本では水力発電は昔から盛んで、1950年代までは発電量の8割を占め、「水主火従」と言われていました。今でも再生可能エネルギーの中では最も多い発電方法です。水を利用するので燃料は必要なく、二酸化炭素や大気汚染物質を排出することもありません。

問題点は降水量によって発電量が変わってしまうことや、開発が進んだ日本ではもはや大きなダムを作れる場所がほとんど残っていない、ということなどです。そのため、用水路やため池、上下水道、水車などの落差を利用する小規模な小水力発電に注目が集まっています。

出典: Qurren (talk) Taken with Canon IXY 10S, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

風力発電

風の力で風車を回し、その回る力を電気に変える発電方法です。風の向きや強さが安定している地域に適していて、高地や海沿いの地域に多く造られています。

問題点は風向きや風速によって発電量が左右されること、風車の倒壊、騒音や低周波音による近隣住民の訴え、などが挙げられます。

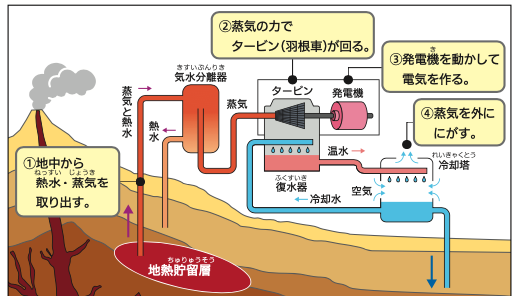

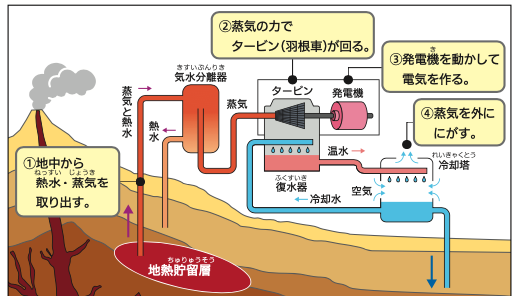

地熱発電

火山のマグマの熱で温められた熱水・蒸気を地下から取り出し、タービンを回して電気を作ります。火山の多い日本には適した発電方法です。

天候に左右されず安定した発電が可能ですが、国立・国定公園内や温泉などの観光地の周辺に多いため、建設する場所の確保が難しいようです。

太陽光発電

太陽の光エネルギーをパネルの中の光電池に集め、電気に変える発電方法です。建物の屋上だけでなく、広い土地を利用したメガソーラー(出力100kw以上の大規模施設)などが急速に数を増やしています。

問題点は自然条件(夜や雨の日)などによって発電量が左右されることや、台風や豪雨で太陽光パネルの崩落や飛散などの事故が起こる恐れがあることなどです。

こわっ!

また設置された斜面で土砂崩れが起こる被害も増えています。

日本は平地が少ないので、どうしても斜面にパネルを設置することになるんだ。

台風の時などは土砂崩れが心配だね。

バイオマス発電

バイオマスとは動植物から生まれた資源のことです。木くずや燃えるゴミ、家畜のふん尿やバイオ燃料(とうもろこしの茎、サトウキビの搾りかす)などを燃やしたり、燃料やガスにして発電します。

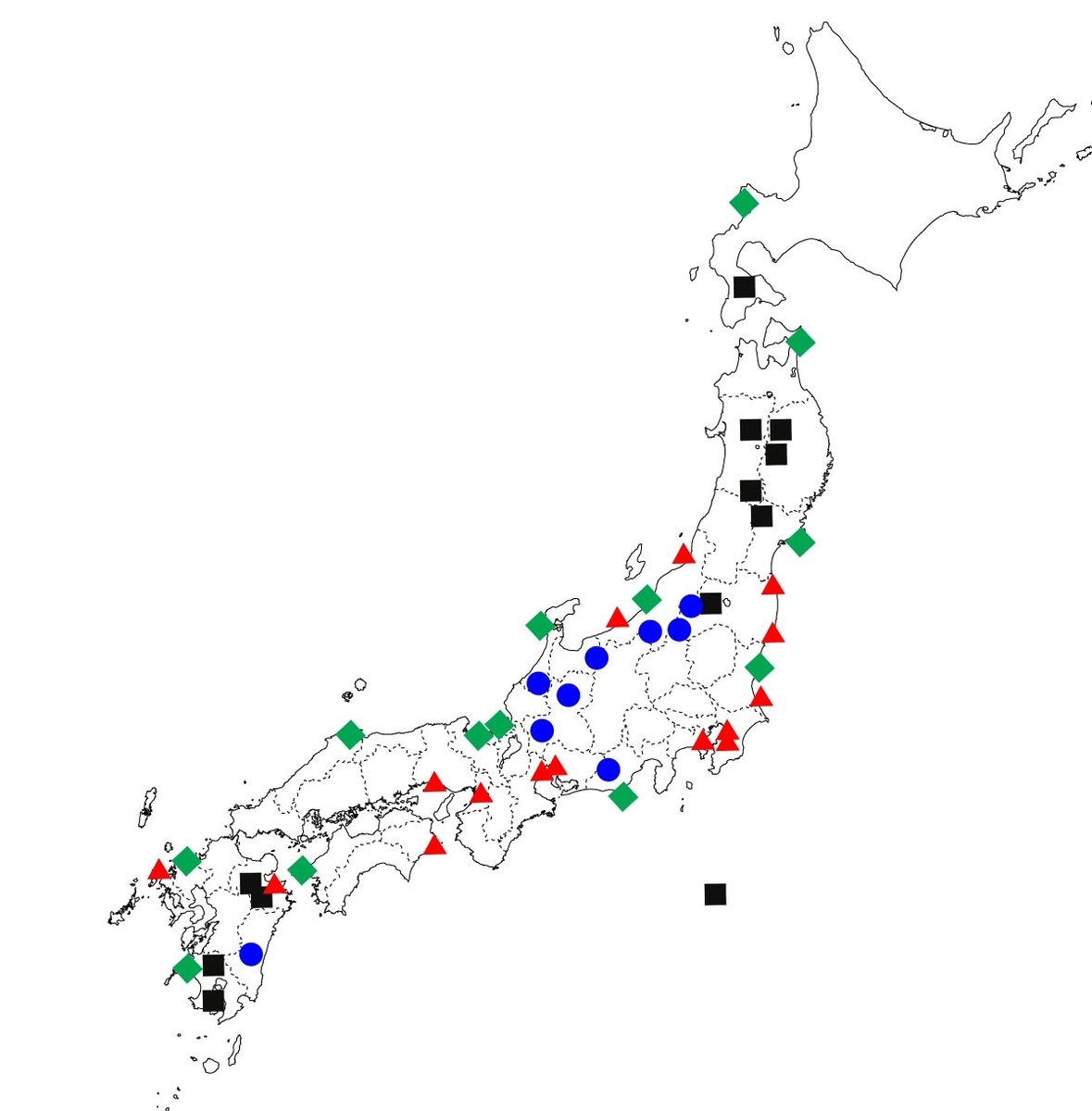

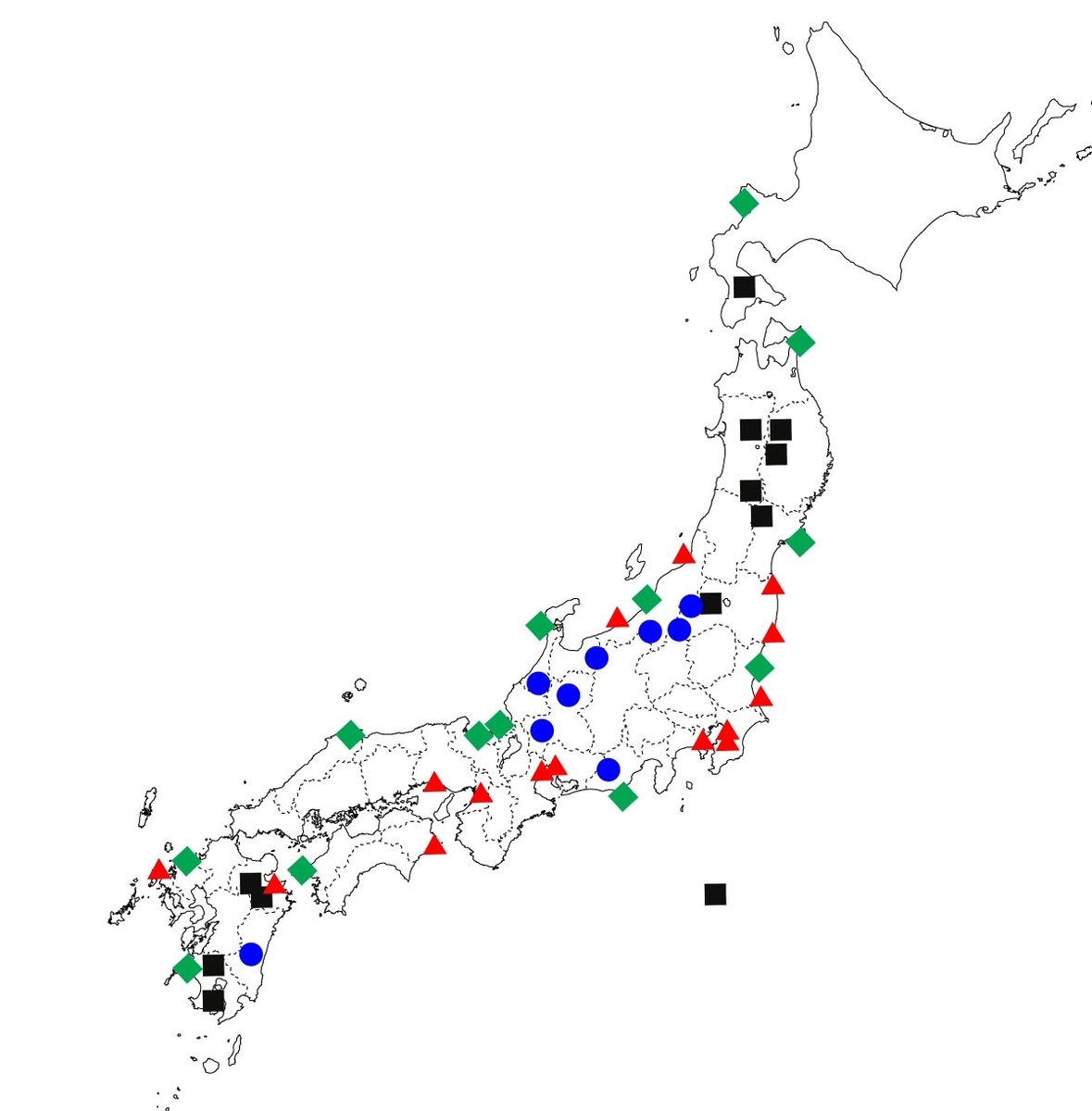

おもな発電所とエネルギー源

おもな発電所の位置

▲、●、◆、■はそれぞれ何発電所がわかるかな?

発電所の位置 解答

▲火力発電所は燃料(天然ガス、石炭、石油)をタンカーで輸入するため、臨海部に多く位置しています。太平洋ベルトに多いと考えるとよいでしょう。

●水力発電所は大きなダムをつくるため、内陸の山間部に多く位置します。

◆原子力発電所は大量の冷却水を使うため、臨海部に多く位置しています。ただし人口が密集した地域は避けられています。福井の若狭湾(琵琶湖の北と覚える)が原発銀座なので、ここを目印にしてもいいでしょう。

■地熱発電所は火山の近くに位置します。岩手県松川や大分県八丁原(はっちょうばる)の位置は確認しておきましょう。ちなみに太平洋上に一つ■がありますが、これは八丈島地熱発電所です。早稲田実業で出題されたことがあります。

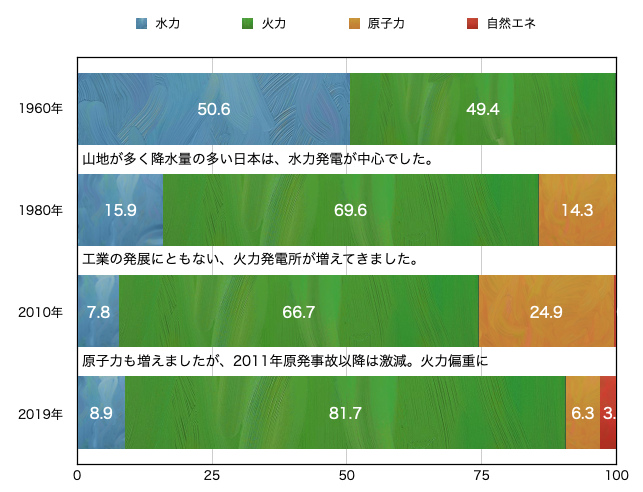

発電所のエネルギー源の変化

特に重要なのは2011年の東日本大震災による原発事故です。それによって原発の「安全神話」は崩壊し、国内の原子力発電所は震災後にいったん全て停止しました。原発の穴をカバーする形で、火力発電所(LNG火力)の稼働率が上昇したのです。震災後は高くてもLNGを輸入せざるを得なくなりました。その影響もあって2011年から2015年まで貿易赤字となってしまったのです。

コメント