★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

いろいろな公害

騒音・振動

騒音の発生源としては、工場、建設作業現場、自動車、航空機、鉄道などがあります。

対策として、平成に入ってから関西国際空港のような「海上空港」が多く造られています。海上空港なら周辺に住宅地はないため、24時間運用が可能になります。

関西国際空港は世界初の完全人工島による空港です。沖合5キロの空港島には鉄道(JR、南海線)や高速道路、高速船でもアクセスできます。

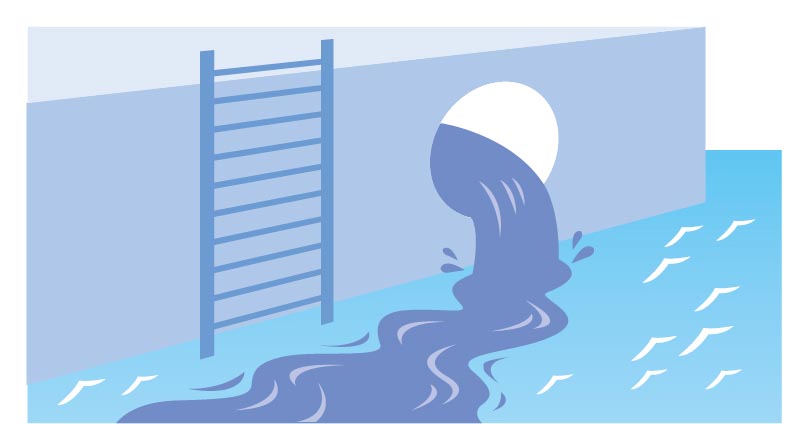

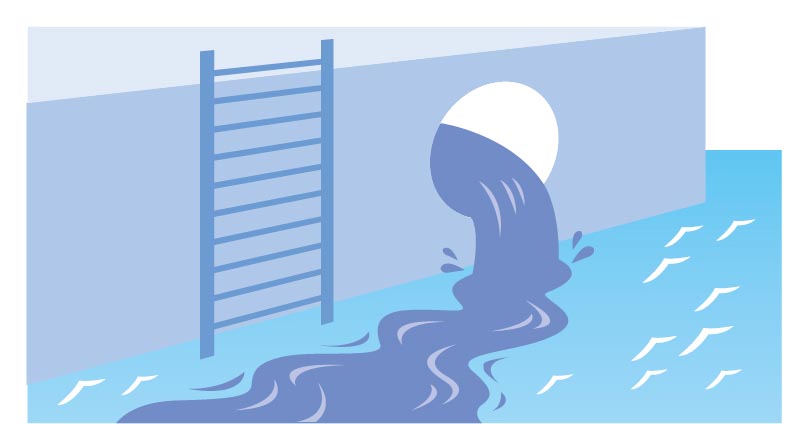

また高速道路など交通量が多い道路沿いには、防音壁が造られています。

壁の上の方が丸まってるのはなぜかしら?

壁を越えて回り込もうとする音をつかまえて、低減するためだよ。

大気汚染

大気汚染は自動車の排気ガス、工場などの煙りなどが原因で空気が汚れます。その結果、酸性雨や光化学スモッグ、PM2.5などの問題を引き起こします。

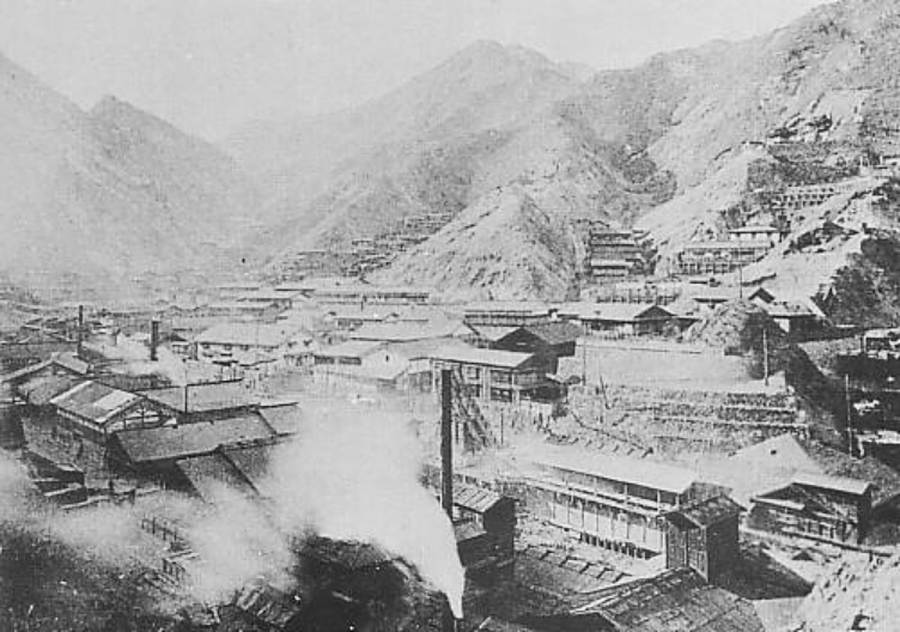

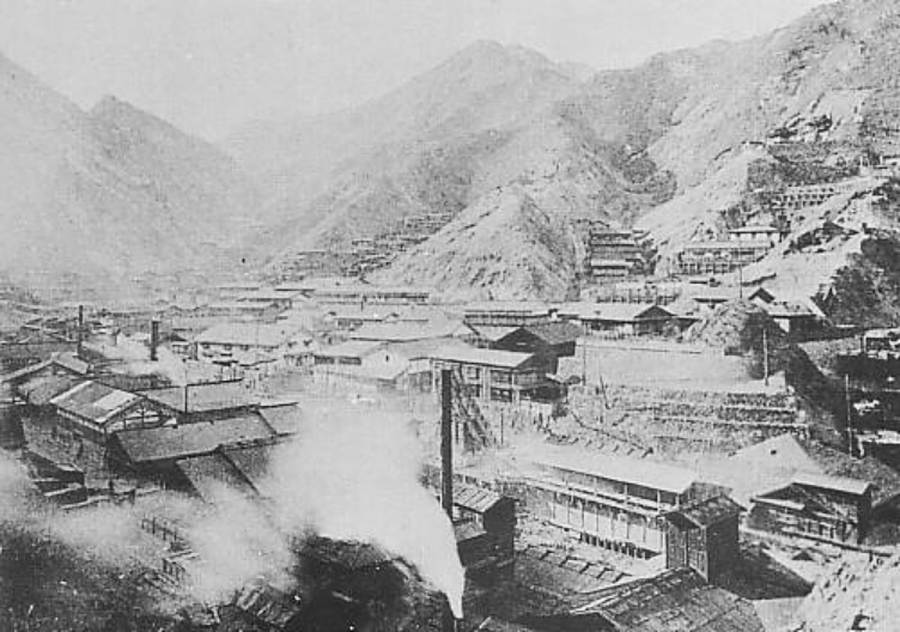

火事ではないです。ばい煙です。

すごい煙!前が見えないんじゃね?

すごいよね。でも当時(高度経済成長期)の日本人は、この工場の煙を「日本の発展の証明」のように、良いものとして受け取っていたらしい。

光化学スモッグは自動車の排気ガスなどに含まれる汚染物質が、太陽の強い光を浴びて変化し有害物質になることから発生します。

スモッグとはsmoke(煙)とfog(霧)を合わせて作られた言葉なんだよ。

スモッグが発生すると目がチカチカしたり、ノドが痛くなったりします。夏の、風が弱い日に起こりやすいです。

悪臭

化学工場、製紙パルプ工場、養豚場などから出る嫌な臭いのことです。

富士市は製紙・パルプ業が盛んですが、高度経済成長の時代には工場排水のために田子ノ浦港がヘドロ公害に見舞われました。ヘドロとは水底にたまる柔らかいドロで、有害物質を含みます。その悪臭が大きな社会問題となりました。

当時の富士市には150もの製紙工場があったらしい。それだけ多くの工場が一斉に廃水したら、水は汚れるよね。

水質汚濁

家庭や工場などからの排水によって、川や海の水が汚れることです。炊事、洗濯、トイレなどの生活排水による汚れがもっとも多くなっています。

高度経済成長期の水質汚濁はすさまじいものがありました。

ひどい汚れね!

現代では清潔になった日本も、こんな時代があったんだよ。

赤潮も水質汚濁です。工場排水などによって海水中のプランクトンが大量増殖して、魚介類が呼吸できなくなり、大量死します。

赤潮が起きると、養殖が壊滅するんだったね。

土壌汚染

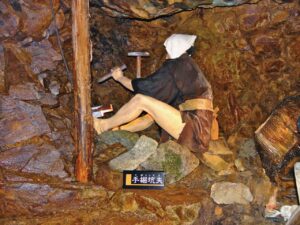

農薬の大量使用や、工場、鉱山から有毒な物質が出されることによって、土が汚染されることをいいます。明治時代に発生した足尾銅山鉱毒事件は日本初の公害とされています。

足尾銅山(栃木県)から流れ出た鉱毒は、渡良瀬川流域を汚染しました。まずは渡良瀬川の鮎が大量死します。

鮎は水質に敏感な魚なので、最初に影響が出るんだよ。

その後、渡良瀬川の水を使った田で、稲が立ち枯れる事件が多発します。銅山の鉱毒が原因だと気がついた住民は一斉に抗議を行い、衆議院議員の田中正造も明治天皇に直訴するなど政府に訴えかけました。

しかし政府は積極的に公害対策を行わず、結局流域の村のいくつかは廃村となり、人が住めなくなりました。

地盤沈下

地下水を大量にくみ上げることなどで、土地が沈んでしまうことです。東京や大阪などの都市部では古くから見られました。

また新潟県の上越や長岡などでも、消雪パイプのための地下水くみ上げによる地盤沈下が見られます。

出典:Daderot, CC0, via Wikimedia Commons

公害を防ぐ取り組みと四大公害裁判

公害が広がると、被害者たちは公害を発生させた会社を相手どって裁判を起こすようになりました。

国の取り組み

高度経済成長(1955〜1973)のさなかの1971年、大きな社会問題となっていた公害に対処するため、環境庁が設立されました。その30年後の2001年、環境庁は環境省へと格上げされました。

また1967年に制定された公害対策基本法も、1993年に環境基本法としてアップグレードされ、地球規模化する環境問題に対応できるよう図られました。

都道府県や市町村の取り組み

都道府県や市町村の範囲だけで通用するきまりを条例といいます。各地域では条例を定めて、それぞれの地域に合った環境対策をしています。

有名な条例としては、滋賀県が1980年に定めた琵琶湖条例があります。これは「りん」を含む合成洗剤の排出を規制することによって、琵琶湖の汚れを防ぐための条例でした。

四大公害病

水俣病(熊本県水俣市など)

熊本県水俣市にはチッソという大企業の化学工場がありました。その工場廃水に含まれていた有機水銀が水俣病を引き起こしました。1956年ごろから事態は深刻化していきます。

有機水銀はプラスチックなどを作るときに出される物質で、人の体にたまると脳などの神経をおかしてしまいます。

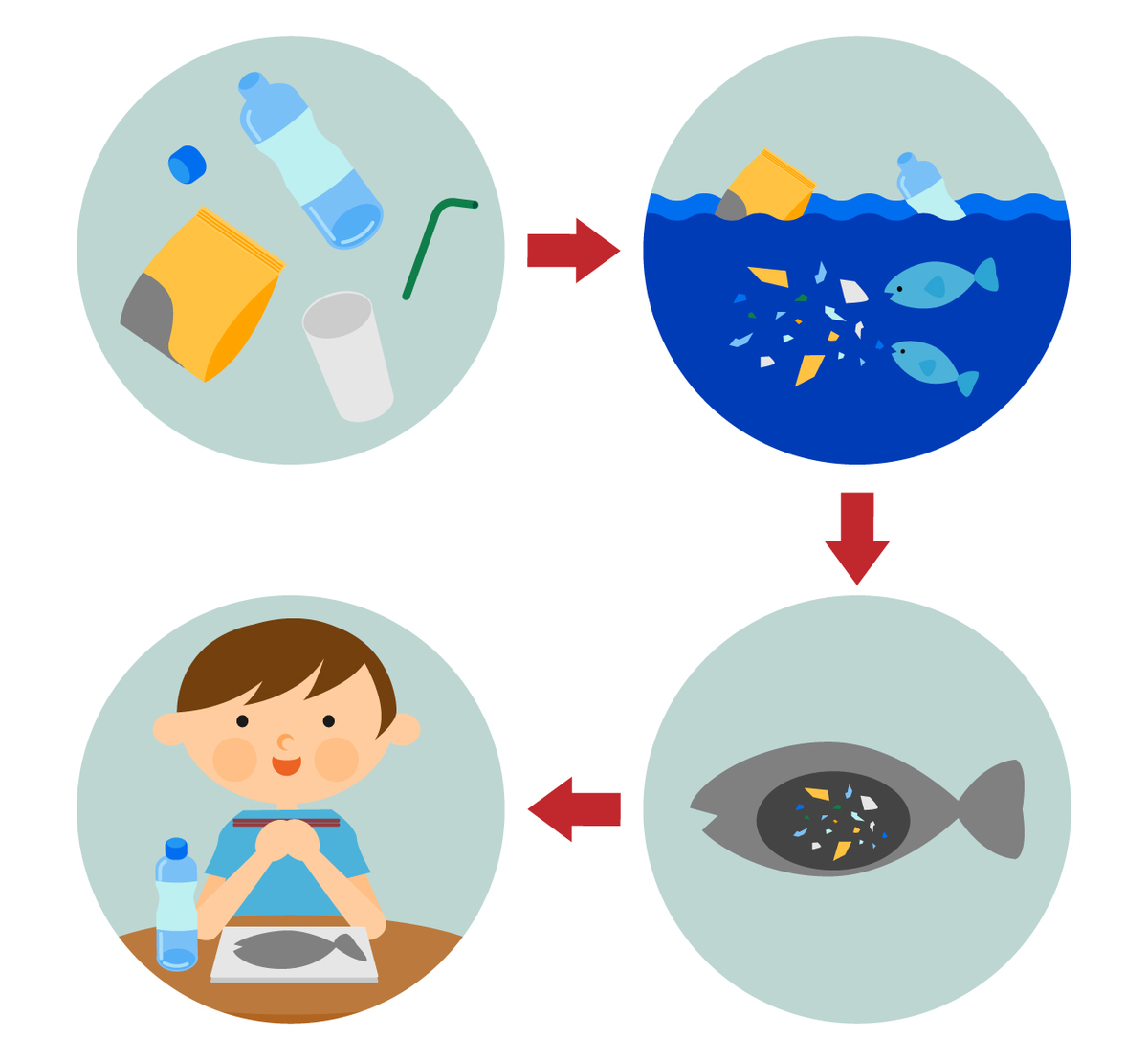

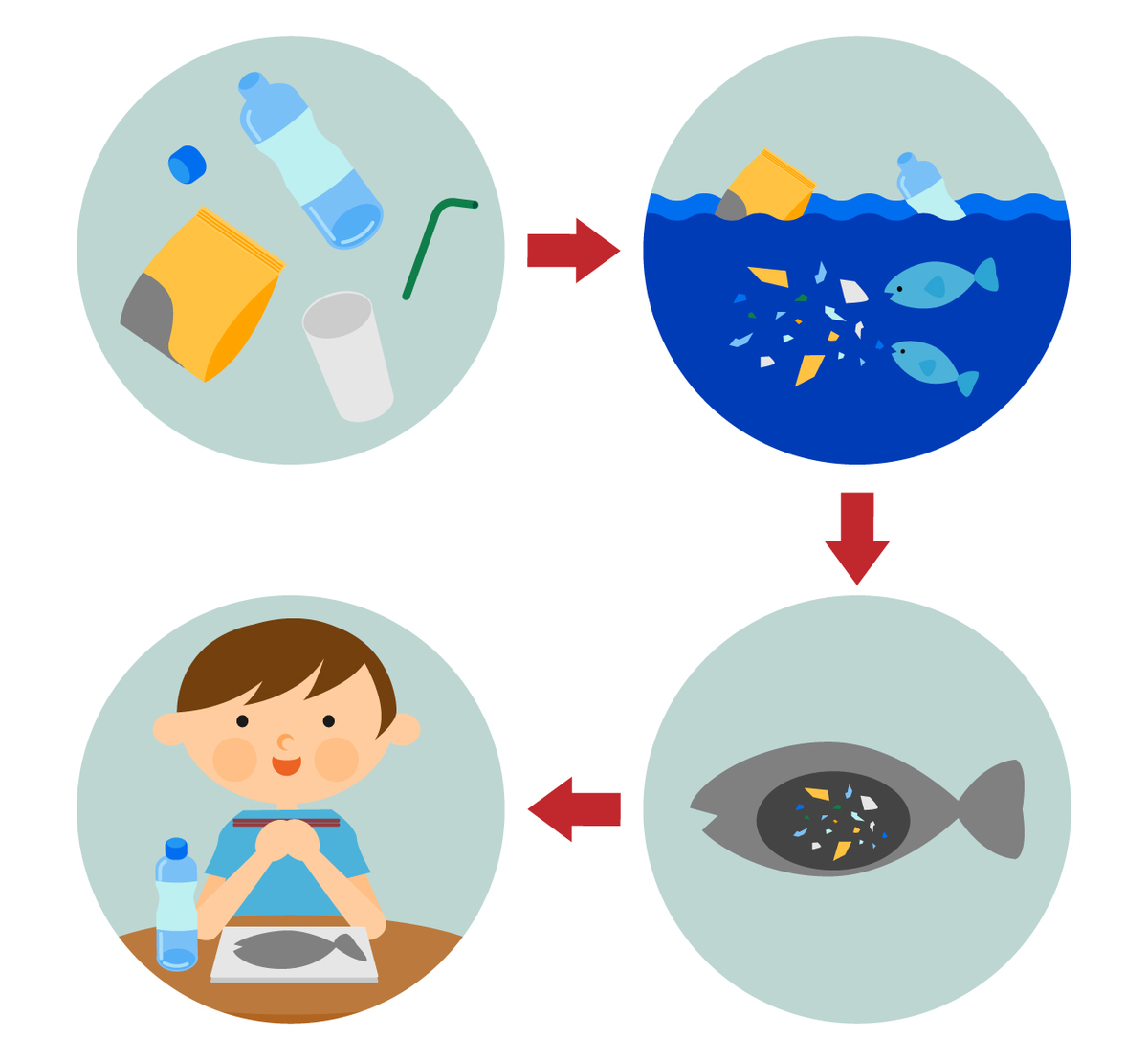

工場廃水とともに出された有機水銀は、小さな魚に取り込まれ、それを食べた大きな魚の体の中に蓄積されていきます。その魚を人間が食べ続けると、体の中に有機水銀がたまり、水俣病になってしまいます。

水俣病の患者は手足が震えたり、しびれたりしました。体の自由がだんだんきかなくなり、多くの人が亡くなっていきました。

・・と今でこそ原因は明らかになってるが、当時はなかなか分からず、「謎の奇病」とされていた。

どう考えても工場からの廃水が怪しいでしょ

みんな薄々そう感じてたんだけど、水俣の町はみんなチッソに勤めたり関係した仕事をしたりの典型的な「企業城下町」だった。

住民がみんなチッソの関係者だったんだ。

だから表立ってチッソを批判するのには勇気が必要だった。それで対策が遅れてしまった可能性もある。

第二水俣病(新潟水俣病)(新潟県阿賀野川流域)

1965年には新潟県でも水俣病と同じような病気が発生しました。原因はやはり化学工場(昭和電工)の廃水に含まれた有機水銀でした。

イタイイタイ病(富山県神通川流域)

岐阜県神岡鉱山(三井金属鉱業)で鉱石をとる際に出る排水に、カドミウムという金属が混じり、その水が神通川に流れ込みました。そして川の下流でとれた米を食べた人が、骨がもろくなって激しい痛みにおそわれるようになりました。

患者の骨は極端にもろくなってしまって、布団をかけただけで骨折した人もいたそうです。「痛い、痛い」を連呼する患者を見た富山新聞の記者が「イタイイタイ病」と名付け、それが定着しました。

問題になったのは高度経済成長の時ですが、実は大正時代から鉱毒被害は発生していたといいます。

四日市ぜんそく(三重県四日市市)

1960年代に問題化した公害事件です。我が国初の本格的石油化学コンビナートである四日市の化学工場群から排出された煙に、二酸化硫黄(亜硫酸ガス)が含まれていたことが原因でした。

風下の地域を中心に集団ぜんそくが発生し、呼吸困難のため苦しむ人が続出しました。

地球の環境問題

地球温暖化

石油や石炭などの化石燃料を消費すると、大気中に二酸化炭素が排出されます。大気中の二酸化炭素は、地中の熱が逃げにくくなる働き(温室効果)を持っています。

こうして地球はまるで暖かい毛布でくるまった状態になり、熱くなります。これが温室効果による温暖化のメカニズムです。

暖かくなるなら別にいいじゃん。

そうとも言えないんだ。温暖化によって南極の氷や氷河が溶けると海面水位が上昇しちゃう。

それ聞いたことある。低い土地や島が海に沈んじゃうんだよね。

出典:Stefan Lins, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

それだけでない。大気の状態が不安定になると大雨や干ばつが増えると言われてるよ。

2015年にパリ協定という世界の多くの国が参加した取り決めが定められました。ここでは「産業革命以前(約250年前)より、地球全体の平均気温の上昇を2℃以内におさえる目標」が定められています。

世界の二酸化炭素排出量の割合では、中国やアメリカがとても多いです。アメリカはトランプ大統領の時代に、いったんパリ協定を離脱しましたが、バイデン大統領になって復帰を表明しました。

中国やアメリカなどの排出国が、口先だけでなく本気でやる気があるかどうかだね。

熱帯林の減少

森林は全陸地面積のおよそ30%を占めています。その森林が世界中で急速に消えています。2020年までの過去30年間で、日本の面積のおよそ5倍の森林が減少しています。

特に南アメリカやアフリカ、東南アジアなどに広がる熱帯林の減少が目立っています。木材を切り出して輸出したり、農地や牧草地にしたりしているため、減少していってるのです。二酸化炭素を吸収してくれる熱帯林の減少は、地球温暖化を進めてしまうおそれがあります。

海洋汚染

川や海の浄化作用を超えた汚染物質や、分解されないプラスチックごみが地球の水を汚染しています。

海にすむ生物の体内には、直径5mm未満の大きさのマイクロプラスチックなどの有害な物質が溜まっていることが指摘されています。

マイクロプラスチックの多くは、もともと私たちの生活の中から出たものなんだよ。

たとえば何なの?

レジ袋、コンビニ弁当箱、ペットボトルのフタなどなんだ。

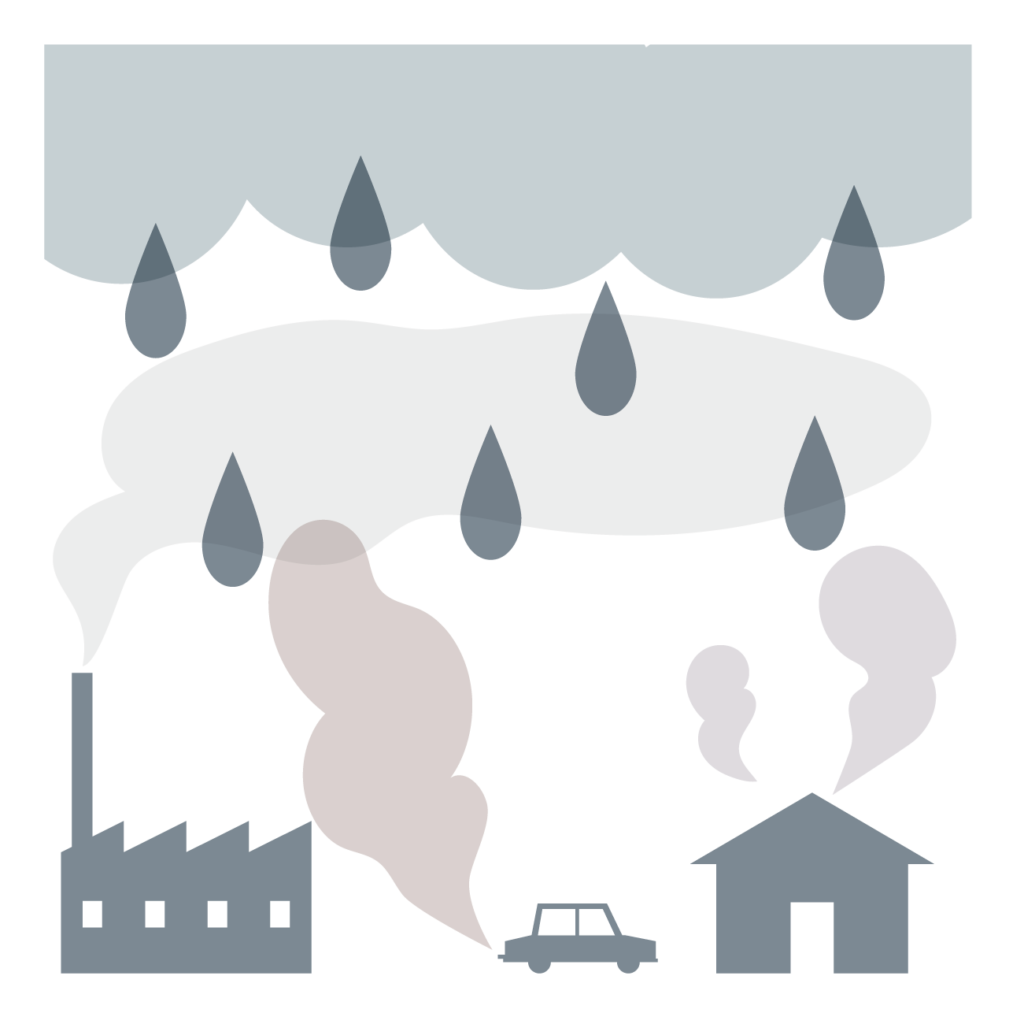

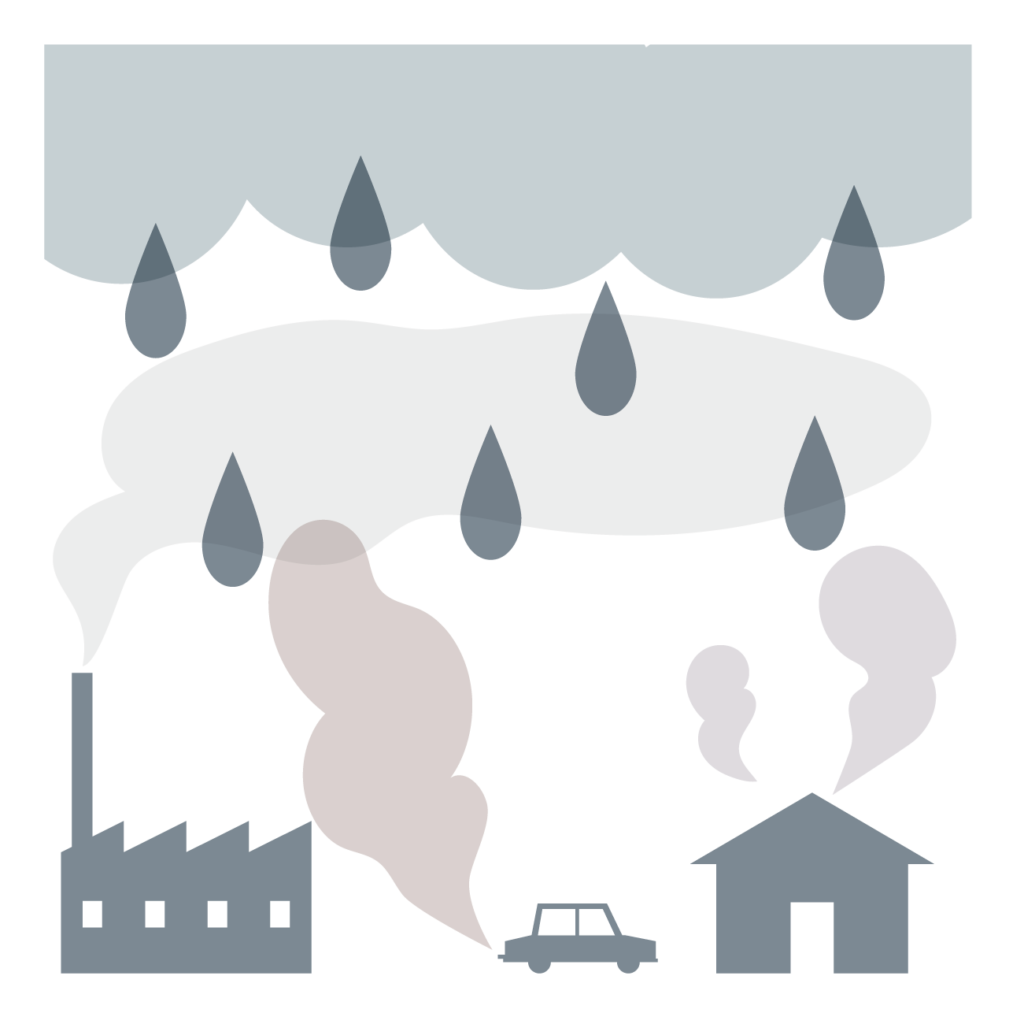

酸性雨

酸性雨とは、ふつうの雨よりも強い酸性を含んだ雨をいいます。酸性雨の主な原因は、火力発電所から出る煙や、自動車の排気ガスなどに含まれる硫黄酸化物、窒素酸化物と考えられます。

酸性雨が降ると、森林が枯れたり、湖が酸化して魚や水草が生きることができなくなります。

また町で見かける銅像の筋も酸性雨の影響です。酸性雨は木を枯らせ、コンクリートや銅像を溶かす力を持っているのです。

酸性雨は1960年代後半からヨーロッパや北アメリカなど広範囲で降るようになり、問題化しました。特にドイツ南西部のシュバルツバルトという森は被害が深刻で、ヨーロッパでは酸性雨のことを「緑のペスト」と呼んでいました。昨今では中国を中心として東アジアでも被害が目立ってきています。

酸性雨で枯れちゃったの?ひどいわ。

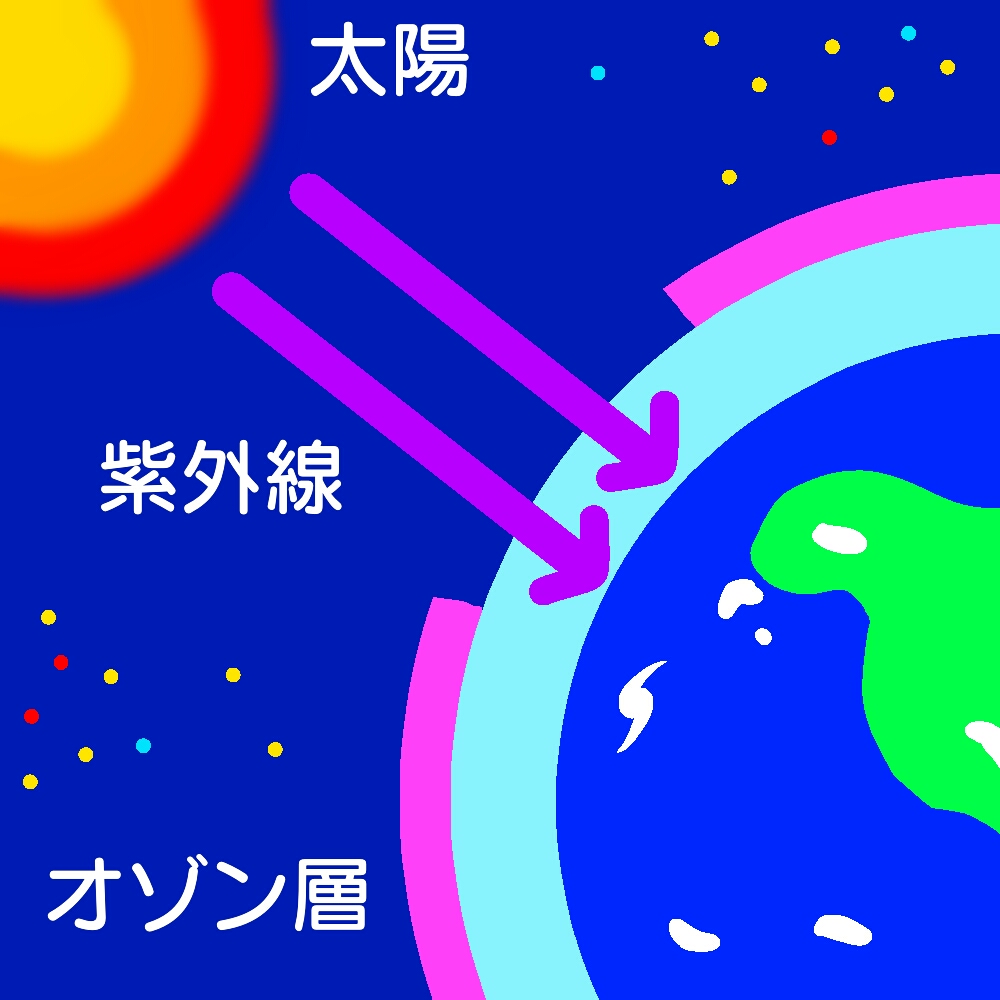

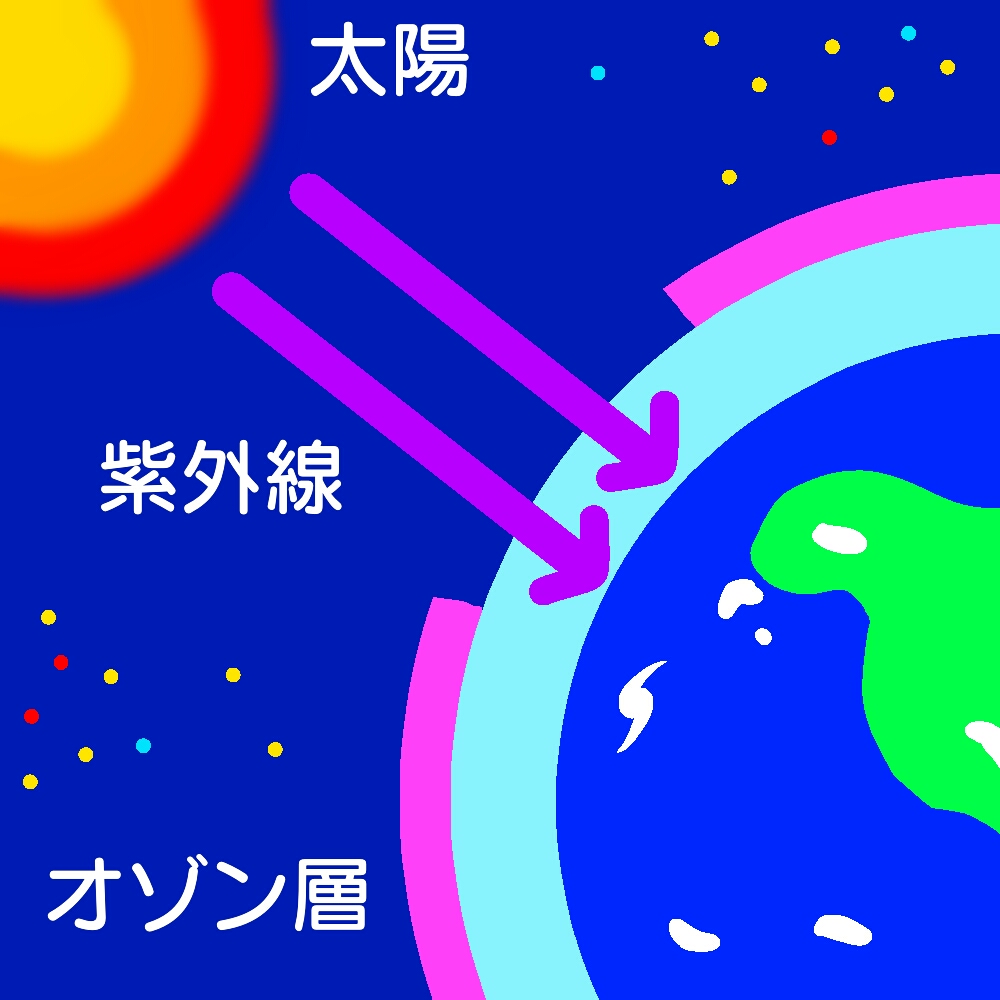

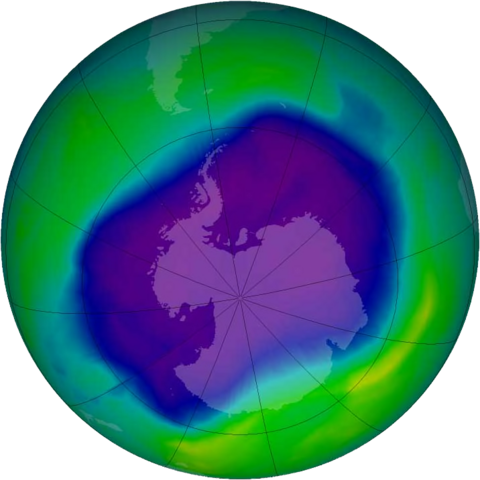

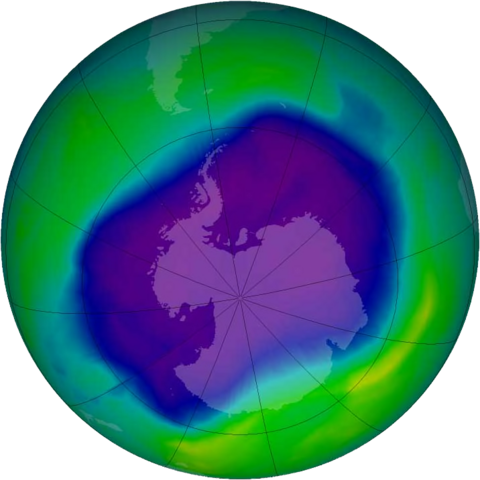

オゾン層の破壊

地球の周りにはオゾン層とよばれる部分があって、太陽の有害な紫外線から地上の生物を守ってくれています。紫外線を受けることによって、皮膚がんの原因となったり、肌に影響を与えたりする危険性があります。

ところが1985年、オゾン層が南極上空の広い範囲で薄くなっていることが発見されました。これを「オゾンホール」といいます。

冷蔵庫の冷却剤やスプレーなどに使われていたフロンガスという物質によって破壊されていることが分かりました。

オゾンホールを最初に発見したのは日本人なんだよ。南極昭和基地の観測データによって広く知られるようになったんだ。

フロンガスは現在、使用禁止となり、オゾン層も回復しつつあります。

地球環境問題解決のためにできることは?

持続可能な開発目標(SDGs)とは、2015年の国際連合サミットで採択された国際目標です。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す目標で、17のゴール・169のターゲットから構成されます。地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。

レジ袋の有料化

海外では以前からレジ袋は有料で、「Do you need a bag?」(袋は要りますか?)とよく聞かれたものでした。日本では今までは無料でしたが、プラスチックゴミの抑制など環境保護の目的から、2020年7月をもって有料化されました。

またストローもプラスチック製のものから、紙や木のストローに変える飲食店が増えています。

食品ロスをなくす

まだ食べられるのに食品を捨てる問題を、食品ロス(フードロス)といいます。農林水産省の発表によると、日本人の一人当たり1日の食品ロスは約124gで、これはお茶碗一杯分のご飯に相当します。

食品ロスは家庭以上に、外食業や食品小売業などの食品事業において発生しています。

食品ロスを少なくするにはどうしたらいいの?

お店で食べ切れる量を頼んで、食べ残しを出さないとかかな。

そうか。焼き肉食べ放題とか、つい頼みまくっちゃうもんね。

あとはスーパーで賞味期限の近い値引き商品を買うとか。

お母さんは半額なら飛びついて買ってるよ。

食品ロスを無くすのに役立ってるね。

エコカーの普及

ハイブリッド車

ガソリンと電気モーターを使い分けるので、ガソリン車より排気ガスの量が少なくなります。1997年にはトヨタが世界初の量産型ハイブリッドカーのプリウスを発表し、ハイブリッドカーの代名詞となっています。

電気自動車(EV)

ガソリンエンジンを搭載せず、電気モーターで走る車です。EVスタンドから駆動用バッテリーに充電して走行します。エンジンが無いため、静かに走行できるうえに振動も少ない。加速もとてもスムーズです。

出典:Kazyakuruma, CC0, via Wikimedia Commons

日本でも日産リーフなどは世界初の量産型EVとして人気を博していますが、充電スタンドが少ないことや、1回の充電で走れる距離が少ないことなど、多くの課題を抱えています。

出典:Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

燃料電池車

水素と酸素を反応させて電気を作り、モーターで走行する究極のエコカーです。排出するのは、水素と酸素が結びついて出来た水だけで、二酸化炭素を出さず、大気汚染することもありません。

トヨタのミライなどが人気ですが、まだまだ価格が高く、700〜800万はします。

コメント