さて今回が日本の工業の山場になります。「工業地帯・工業地域」が一度に出てくるという回です。ただし新カリキュラムとなって、覚えるべき工業都市の数が減ったのが救いです。工業都市は今回は特に重要なものだけに絞って、それ以外の都市は上巻後半の地方別地理の学習の時に覚えていく流れになります。

★さらに覚えやすい!暗記カード★

暗記カードは「note」から有料ダウンロードできます。

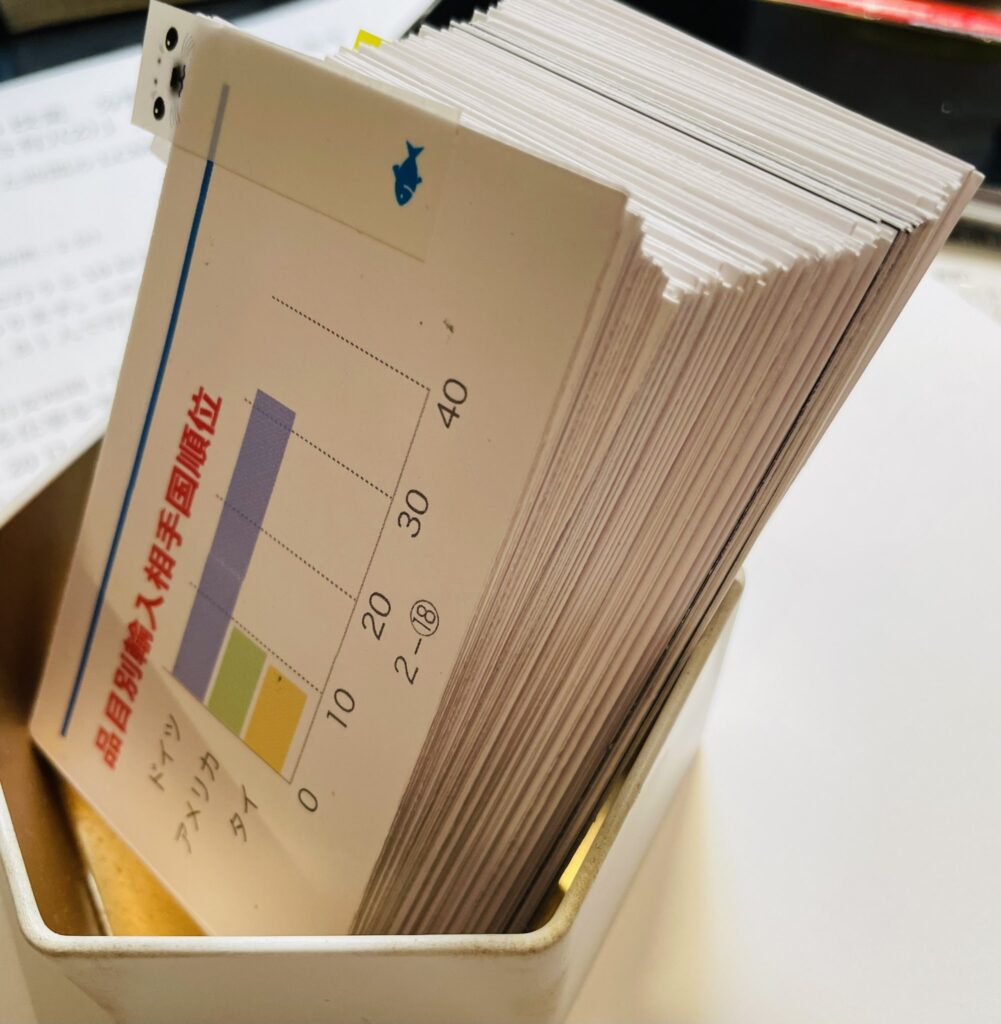

工業のさかんなところ

第二次世界大戦前から発達していたところは工業地帯、戦後に発達したところは工業地域と呼ばれてきました。

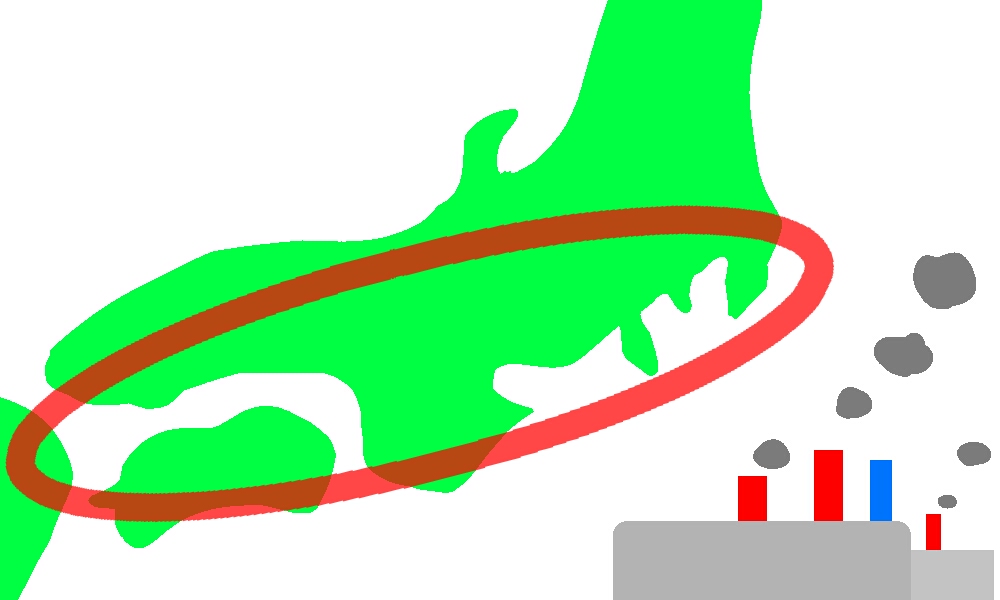

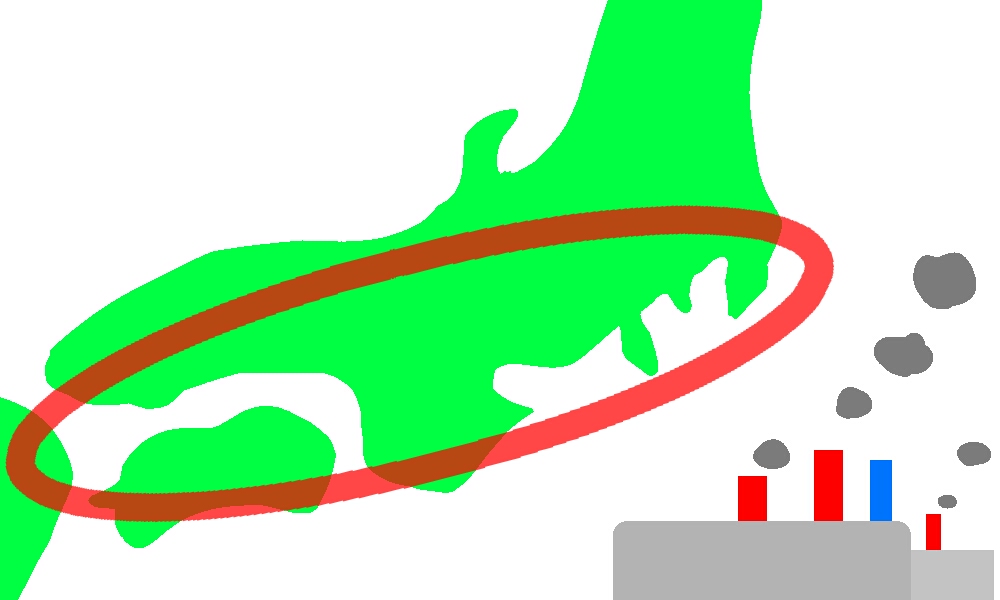

工業地帯・地域の位置 解答

あ・・北九州工業地帯(地域)

い・・瀬戸内工業地域

う・・阪神工業地帯

え・・中京工業地帯

お・・東海工業地域

か・・関東内陸工業地域

き・・京浜工業地帯

く・・京葉工業地域

工業地帯

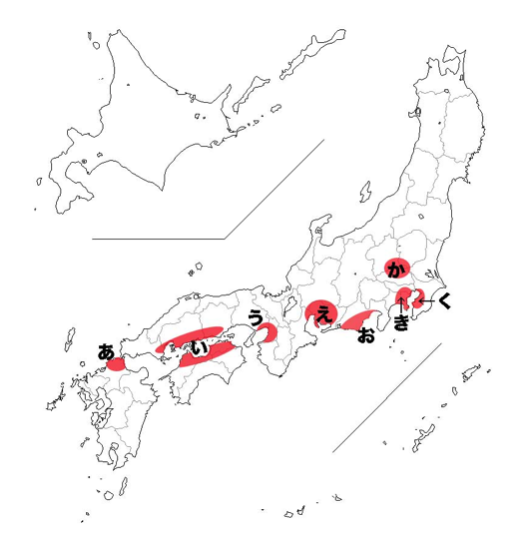

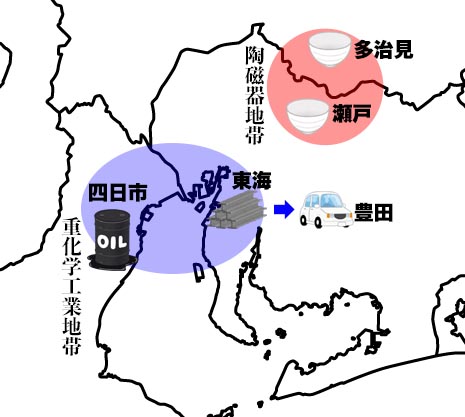

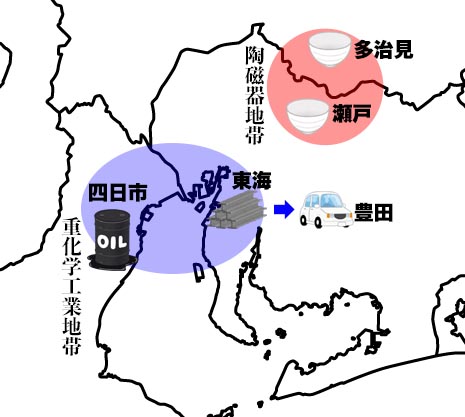

中京工業地帯

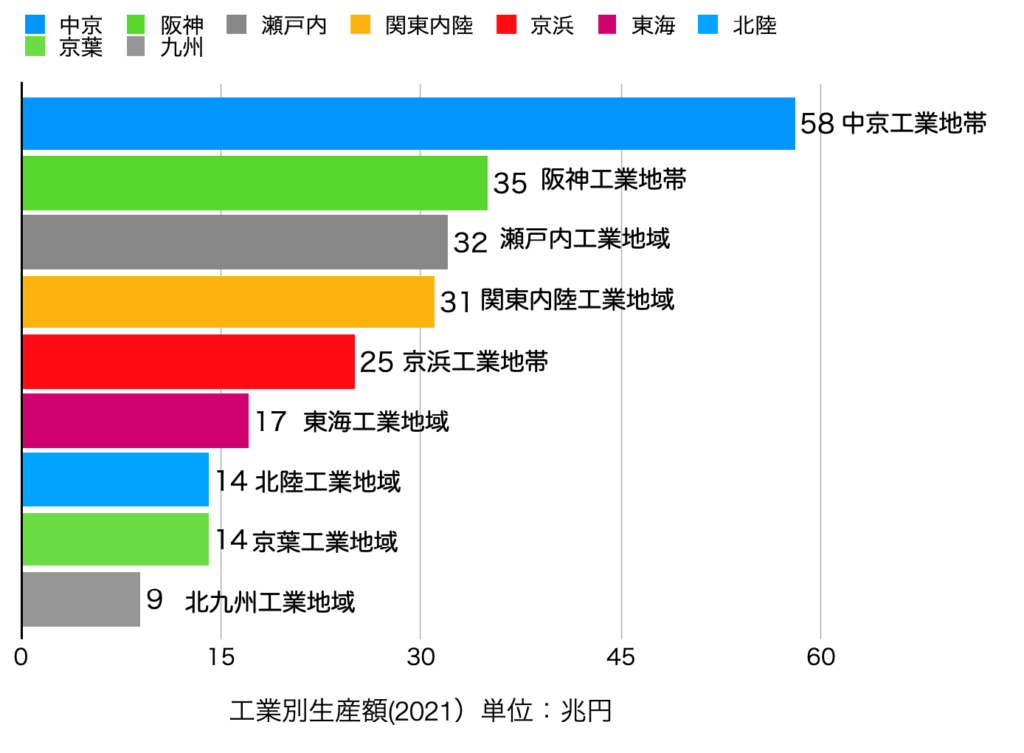

愛知県・三重県と岐阜県南部に広がっています。「中京」とは東京と大阪の間にある、名古屋を中心とした経済圏を指します。約60兆円を生産する日本一の工業地帯です。

愛知県の真ん中あたり、豊田市を中心に覚えていきましょう。豊田市は日本一の自動車工業の町です。

もとは挙母(ころも)市という名前でしたが、自動車会社のトヨタの発展に伴い、会社の名前を都市の名前にしました。

めじろ

めじろこのように企業を中心に発展した町を企業城下町という。昔のお城を中心に発展した城下町にならっています。

昔のお城が今は企業ということかな!

生産した自動車は名古屋港から海外へと輸出されます。

豊田市の北には陶磁器地帯(瀬戸市、多治見市)が広がります。

瀬戸焼は陶磁器の別名「せともの」の語源となっています。県境をまたいで岐阜県の多治見市は多治見焼に加えて、全国有数の猛暑の町としても知られます。

豊田市の西の伊勢湾沿岸には、重化学工業地帯が広がります。

伊勢湾東岸には東海市があり、ここは鉄鋼の町(日本製鉄)です。ここで鉄板をつくって、豊田市に供給します。また伊勢湾西岸には四日市市があり、ここには石油化学コンビナートがあります。

重化学工業は臨海部に立地する、という知識は前回学習したね。

原料の輸入と製品の輸出に便利だからだね。

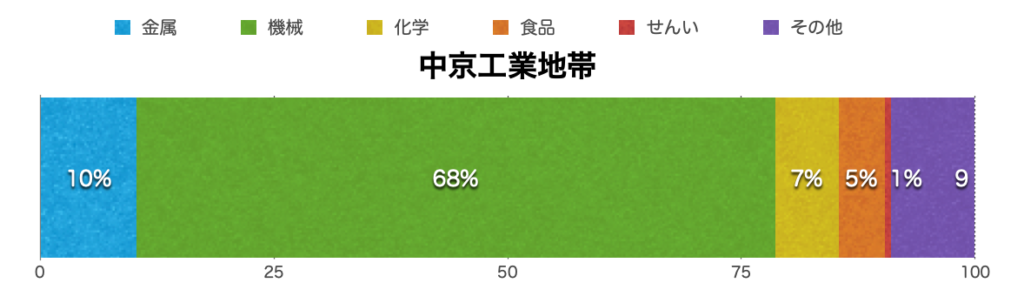

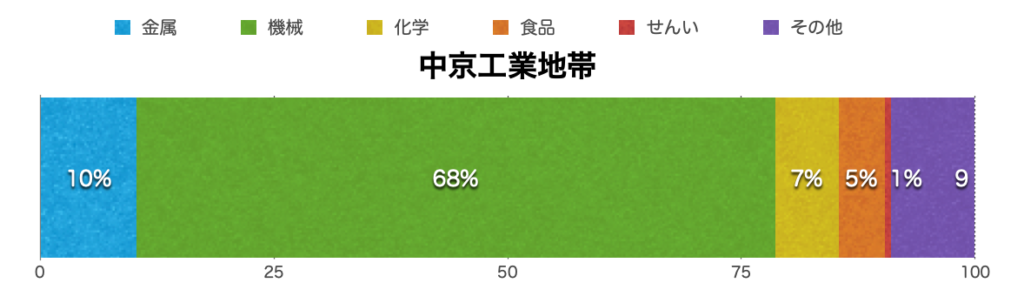

中京工業地帯のグラフの読み取りはカンタンです。機械工業が70%近いという特徴で一目で分かります。

阪神工業地帯

大阪府、兵庫県と和歌山県北部を含む工業地帯です。「阪神」はプロ野球チームの名前で有名ですが、大阪から神戸一帯を指します。

「阪神」ってそういう意味だったのか

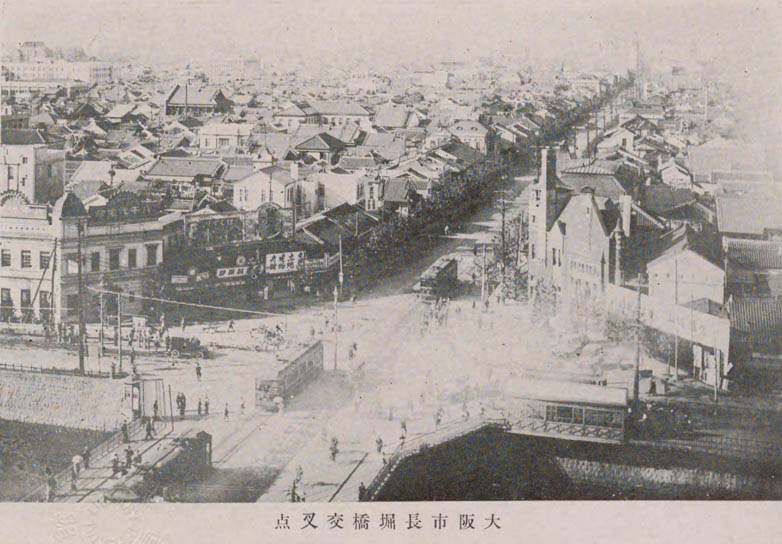

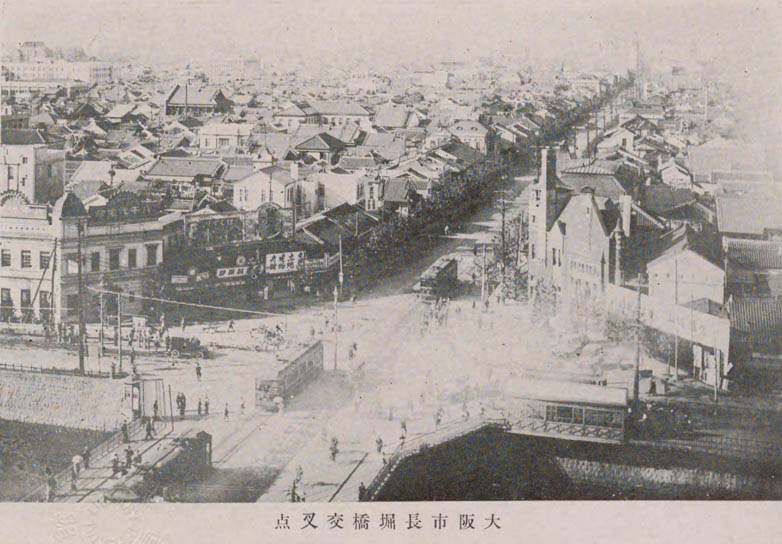

生産額は約35兆円で、中京に次ぐ第2位の工業地帯です。古くから綿工業が盛んで、せんい工業が日本の輸出産業だった時代は「東洋のマンチェスター」と呼ばれていました。マンチェスターとは世界で最初に産業革命を成し遂げたイギリスの工業都市で、やはりせんい工業(綿織物)で有名だった都市です。阪神工業地帯は戦前は全国1位の工業地帯だったのです。

出典:国立国会図書館アーカイブより

現在では大阪湾沿いの臨海部に重化学工業地帯が栄えています。

神戸市は造船業(川崎重工、三菱重工)が盛んで、特に潜水艦の製造が行われます。自衛隊がお客様なんですね。

堺市から高石市一帯は「堺泉北臨海工業地帯」と呼ばれ、石油化学工業などが盛んです。和歌山市は鉄鋼業が盛んです。

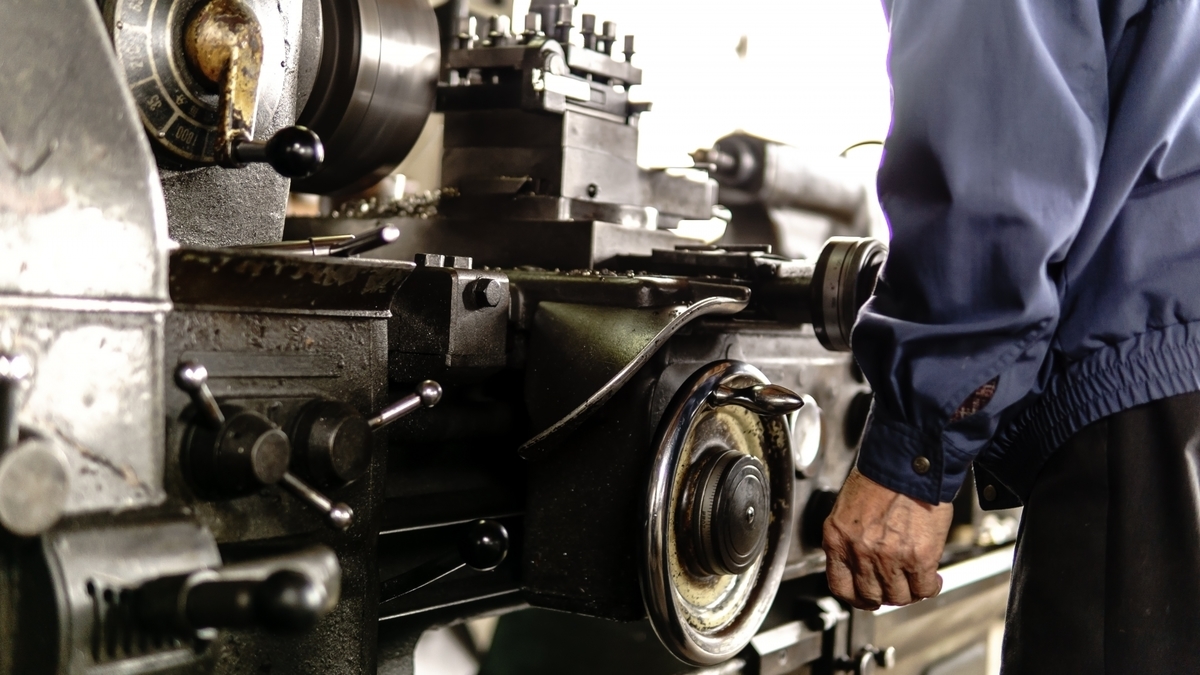

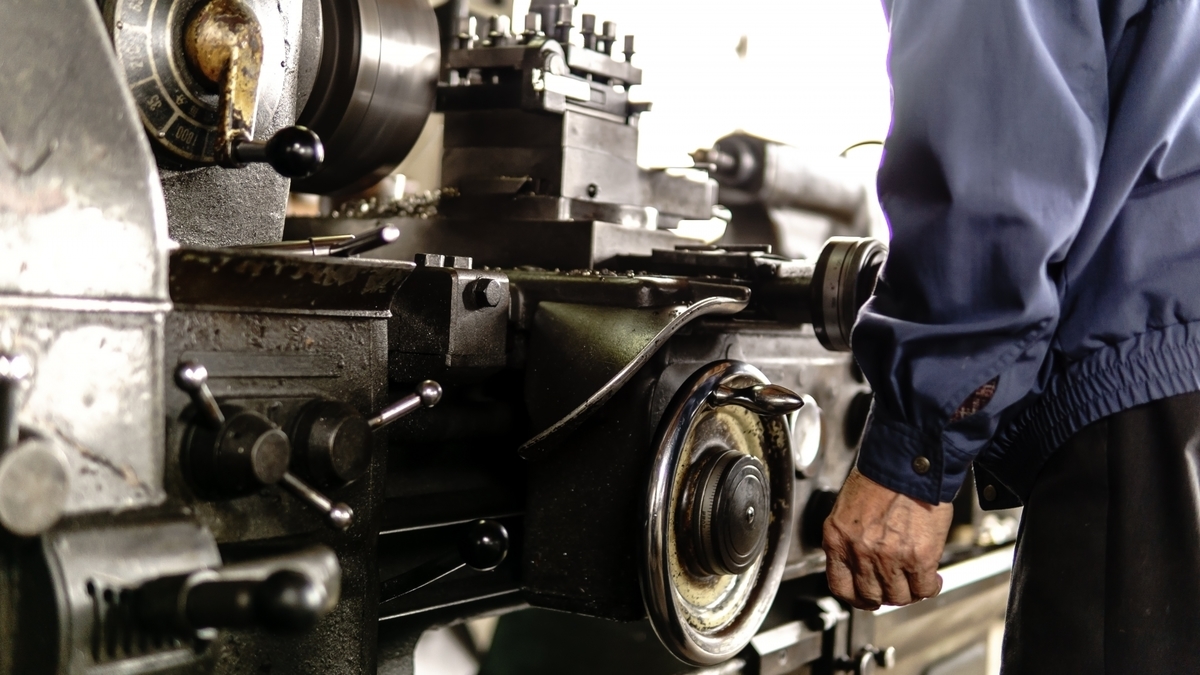

阪神工業地帯は、部品や日用品を作る中小工場が多いことも特色の一つです。東大阪市は約6000もの町工場がありますが、神業のような技術を持った職人たちがひしめいており、「東大阪で作れないものはない」とまで高く評価されています。

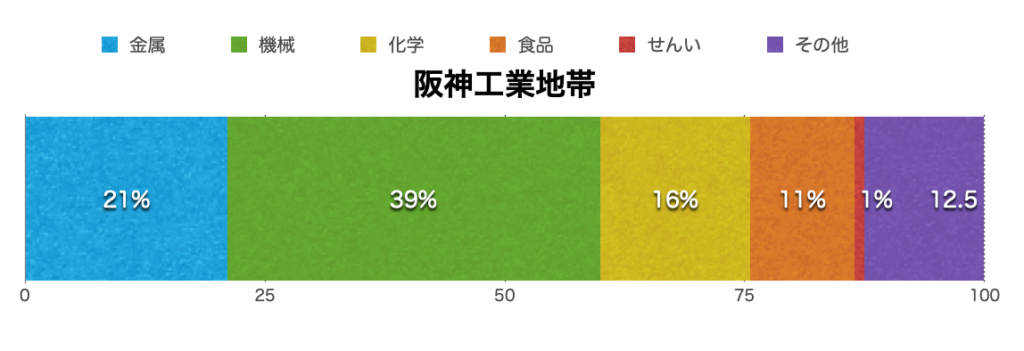

阪神工業地帯のグラフは、機械工業が一番割合が多いのですが、それでも中京や京浜ほどでなく、4割を切ります。見分け方は金属工業が約20%と多めであることに注目しましょう。

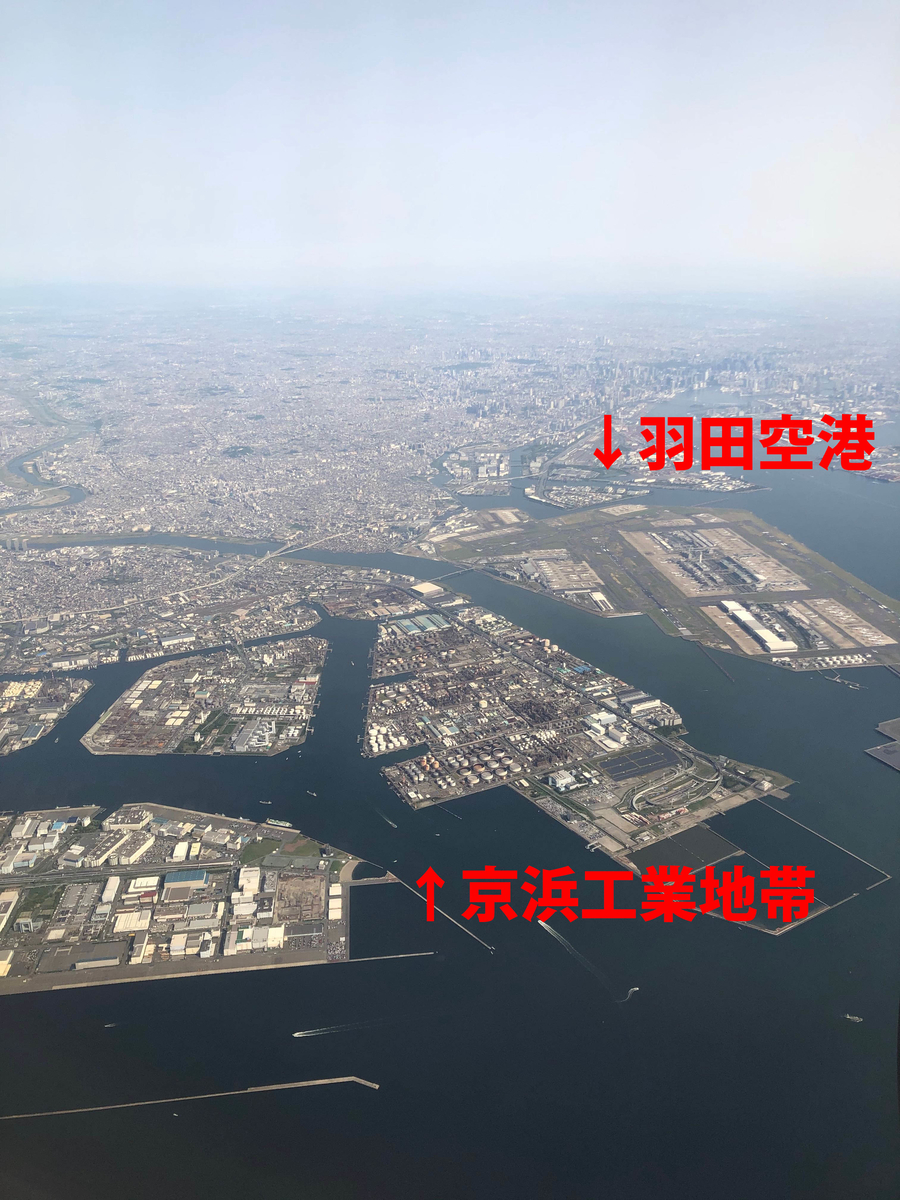

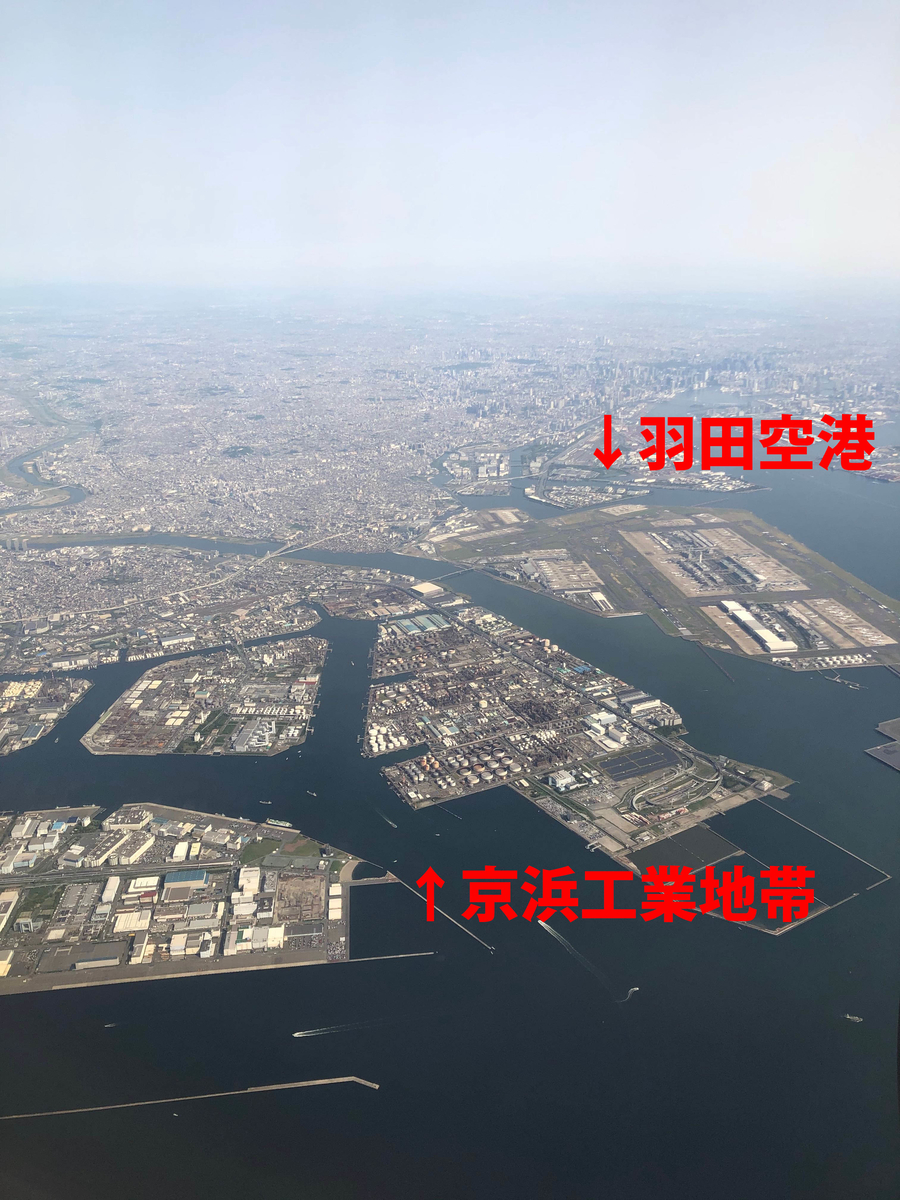

京浜工業地帯

東京都から神奈川県の東京湾岸を中心とします。「京浜」とは東京と横浜一帯を表します。1990年代半ばまでは日本一の工業地帯でしたが、現在は五番手くらいの位置に低下してしまっています。

その理由としては人口の多い京浜地区では工場用地が不足していたこと、また京浜地区は賃金水準も高いため、製造コストが高くなること、そういった理由で、北関東や海外への工場移転が目立つようになったのです。

多摩川河口の川崎市は石油化学工業がさかんな都市です。鉄鋼業も盛んでしたが、2023年にJFEスチールが閉鎖されてしまいました。

横須賀では自動車工業(日産・追浜工場)や造船業がさかんです。追浜工場では電気自動車(日産リーフ)などのエコカーも製造しています。

東京は政治・経済・文化の中心であるため、印刷業が比較的さかんです。文京区や新宿区には古くから印刷会社が多いですね。

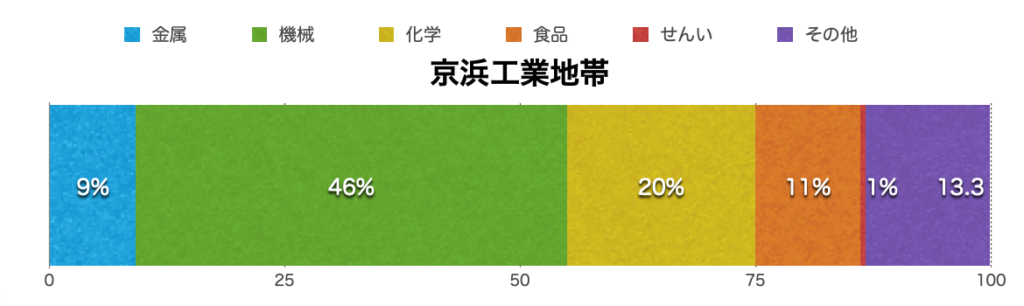

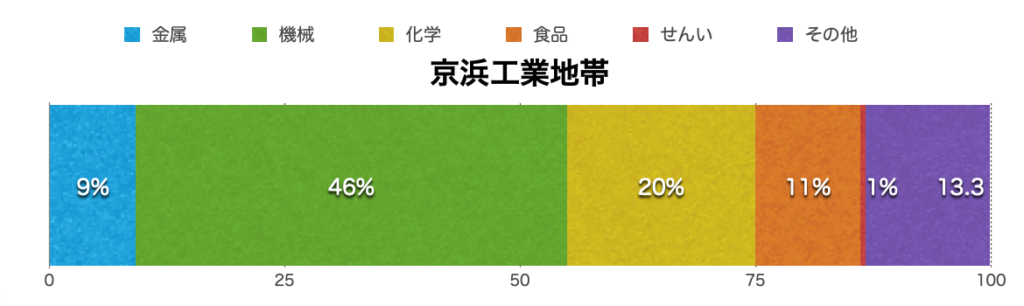

京浜工業地帯のグラフは、機械工業の割合が全体の約半分。見分け方は機械工業が45〜50%くらいであることは知っておきましょう。

工業地域

関東内陸工業地域

関東の内陸県を3つ言える?

えっと。埼玉、群馬、栃木?

さすが五年生。

関東内陸工業地域は、関東内陸部の埼玉県、群馬県、栃木県に広がっています。1970年代以降、高速道路(東北自動車道や関越自動車道など)が整備され、県や市によって工業団地が準備されたこともあって、自動車工業、電気機器、電子工業などが進出しました。

北関東をなめてもらっては困る。

北関東出身だっけ?

イエス。土地が広く、地価も安く、大消費地の東京にも近い北関東は、もともと工業用地としての潜在能力は高かったんだ。

特に群馬県の太田市は自動車工業(SUBARU)がさかんです。SUBARUは戦前は中島飛行機という軍用機の会社でした。

出典:Mytho88, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

ちなみにこの地域は外国人労働者が多いことでも有名です。特に多いのはブラジル人で、太田市の近隣の大泉町は住民の2割がブラジル人です。

出典:Rsa, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

「日本のブラジル」と言われ、スーパーの札にもブラジルの言語であるポルトガル語が書かれています。

なんでブラジルなの?遠くない?

100年前にブラジルに移民した日本人の子孫(日系ブラジル人)が多く働きに来ているんだよ。

埼玉県の秩父市はセメント工業がさかんです。

セメント工場ってどんな場所につくられるんだっけ?

前回やったよね。原料の石灰石が多く取れるところ?

正解!

↑山頂、すごいことになってない?

武甲山は石灰岩の採掘のため、山頂が削り取られてしまっているね。

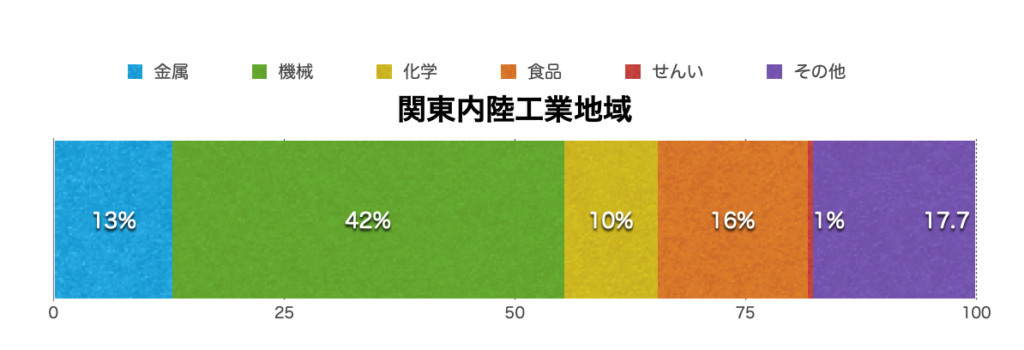

関東内陸工業地域のグラフは、機械工業の割合が全体の約半分。機械工業が40%くらいです。京浜工業地帯との区別は、関東内陸の方が化学工業が少ないことを覚えておきましょう。化学工場は原料の輸入に便利な臨海部が適してたんでしたよね。そうすると内陸部はあまり適していないわけです。

瀬戸内工業地域

瀬戸内海に面した岡山県、広島県、山口県、愛媛県、香川県に広がった工業地域です。もともとこの沿岸は塩田や軍用地に使われていました。その跡地や、埋め立て地に重化学工業の大工場がつくられていったのです。

倉敷市の水島地区には石油化学コンビナートがあります(水島コンビナート )。倉敷は鉄鋼業もさかんで、ダブル都市の一つですね。

広島市は自動車工業がさかんです。自動車会社はマツダで、社長の松田家はプロ野球チームの広島カープのオーナーを代々務めています。

出典:Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

山口県の山陽小野田市ではセメント工業がさかんです。山口県はカルスト地形でも分かるように、石灰岩の豊富な土地です。

セメント町!ウケる!

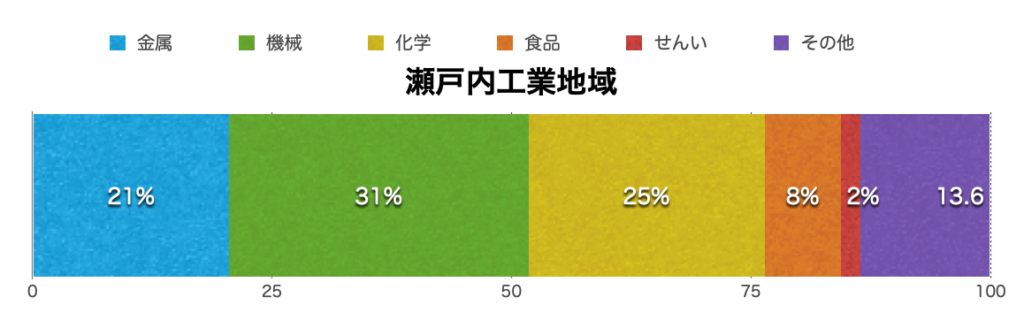

瀬戸内工業地域はせんい工業の割合が2%程度あって、比較的大きいことも知っておきましょう。愛媛県今治市はタオルの生産がさかんです。

今治市には200以上のタオル関連工場があります。このようにある製品をつくる工場が一定の地域に集まった産業を、地場産業といいます。

瀬戸内工業地域のグラフは、化学工業が20%くらいです。倉敷の水島コンビナート 、山口の周南コンビナートと巨大化学工場が存在しています。

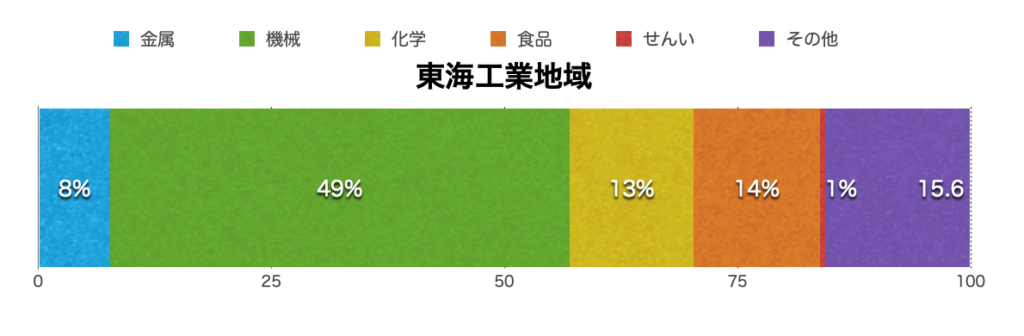

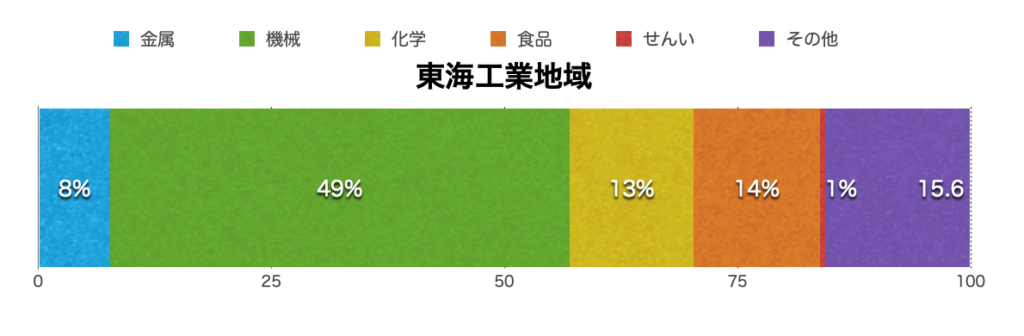

東海工業地域

静岡県全域に広がる工業地域です。静岡一県で一つの工業地域を形成してるんですね。

東京と名古屋に挟まれ、陸上交通の便がよい(東名高速道路、東海道線など)ことや、中部山岳地帯からの水力発電、富士山の湧き水など豊富な資源を背景に成長しました。

富士市は豊富な地下水を活かした製紙・パルプ業が盛んです。日本製紙や王子マテリアなどの工場が立ち並び、特にトイレットペーパーの生産量は日本一です。

東海工業地域のグラフは、機械工業が50%近いことに注目です。

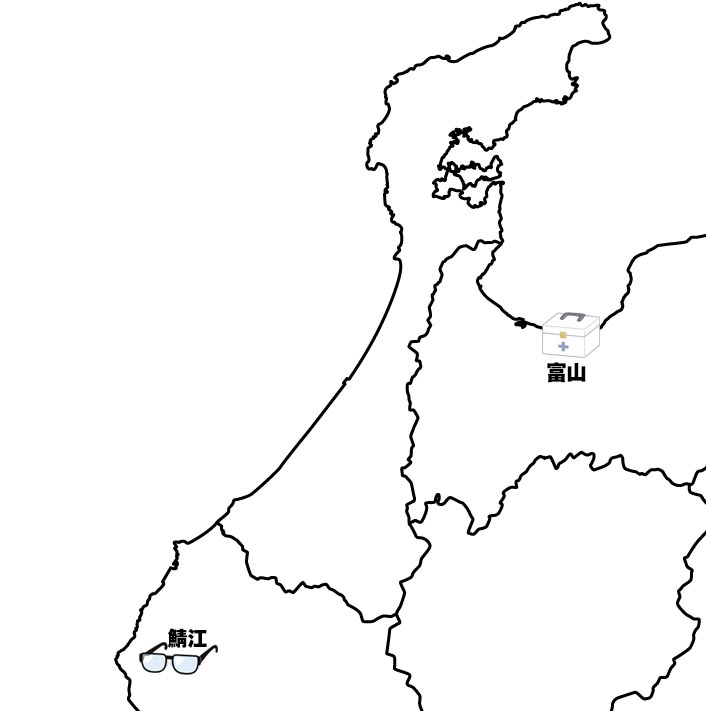

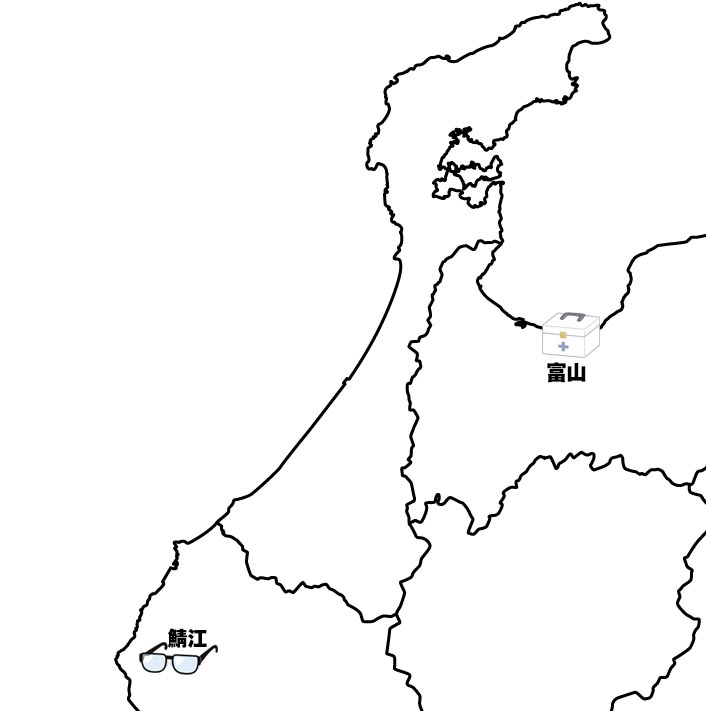

北陸工業地域

新潟県、富山県、石川県、福井県に広がっています。15兆円と大きな経済規模になりつつあります。

化学せんいは石川、富山、福井の3県で全国の9割を占めています。

福井県鯖江市は地場産業として、メガネのフレームの生産が盛んです。全国の90%以上の国産めがねわくを鯖江市で生産しています。

富山は江戸時代から「越中富山の薬売り」と言われ売薬が盛んでしたが、その歴史を受け継いで現在も製薬業が盛んで「薬都」とも呼ばれています。

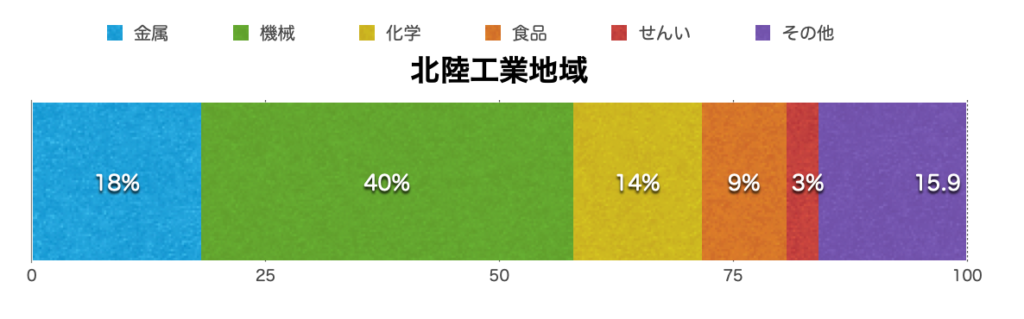

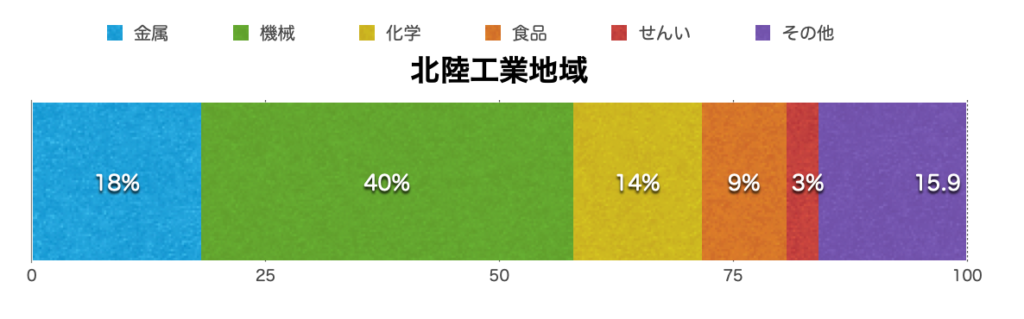

北陸工業地域のグラフは、見分けにくいのですが、せんい工業の割合が3%と比較的高いのでそこで見分けましょう。

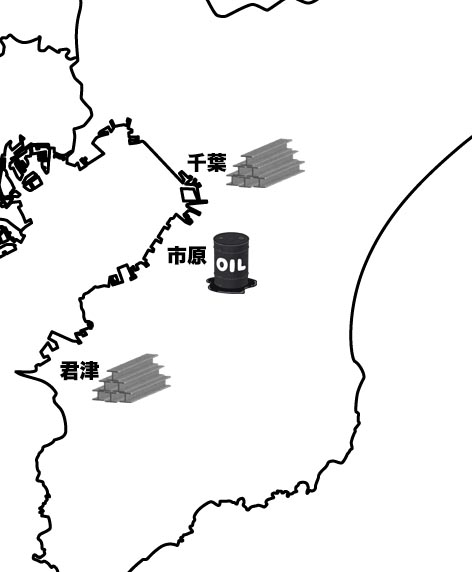

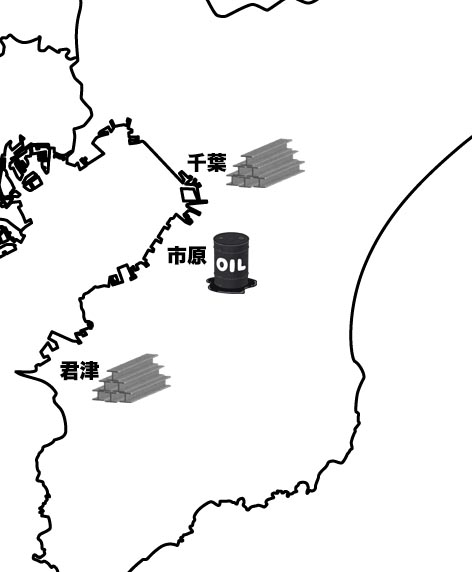

京葉工業地域

千葉県の東京湾岸に広がっています。埋め立て地に重化学工業地域がつくられています。市原市には大規模な石油化学コンビナートが広がります。市原の北には千葉市、南には君津市があり、どちらも鉄鋼業がさかんです。

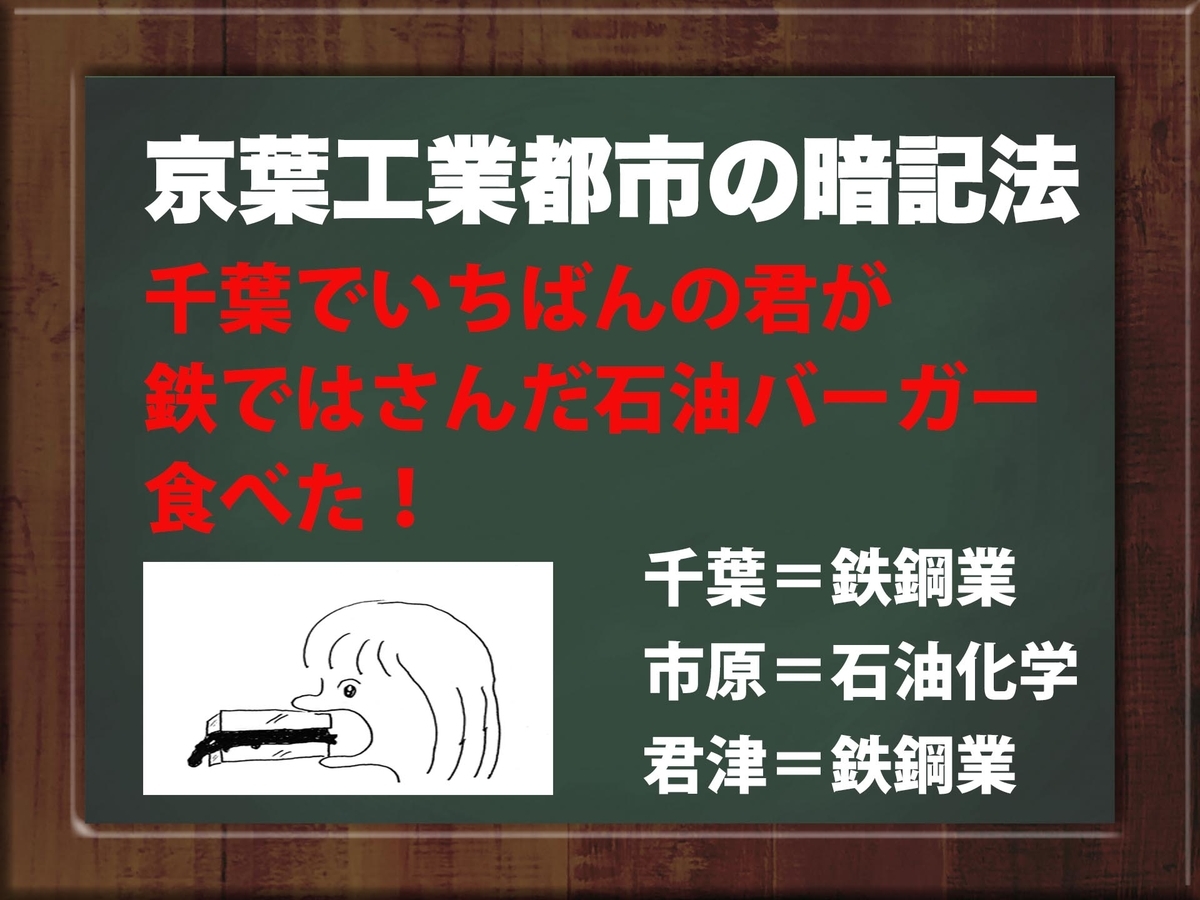

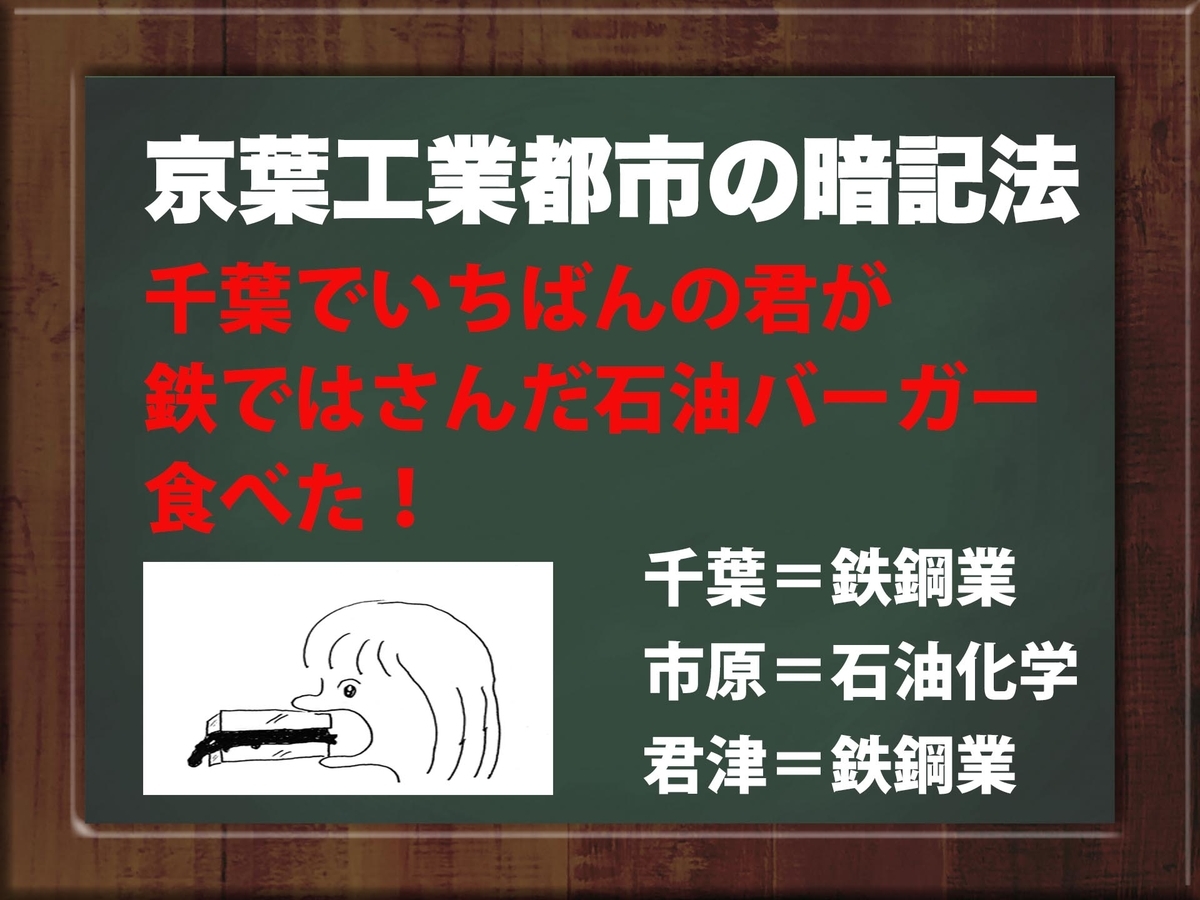

千葉県にかわいい女の子がいました。

可愛いね。千葉県民なんだ?

千葉でいちばんかわいいんだって。

へえ。何か食べてるけど?

鋼鉄のハンバーガーさ。

何?鉄?

しかも鉄と鉄にはさまれた具は石油さ。

石油バーガー?

暗記法「千葉でいちばんの君が、鉄ではさんだ石油バーガー食べた!」

千葉で 「千葉市」⇨鉄

いちばんの「市原市」⇨石油

君が 「君津市」⇨鉄

つまり千葉市と君津市は鉄鋼業がさかんで、それにはさまれる市原市で石油化学工業がさかん、という意味です。

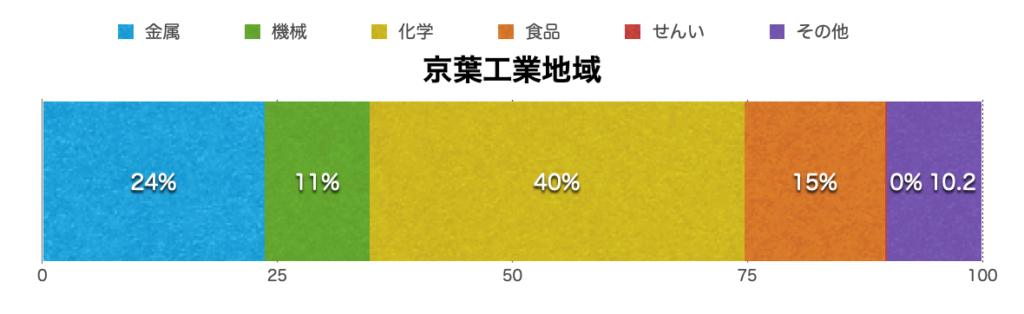

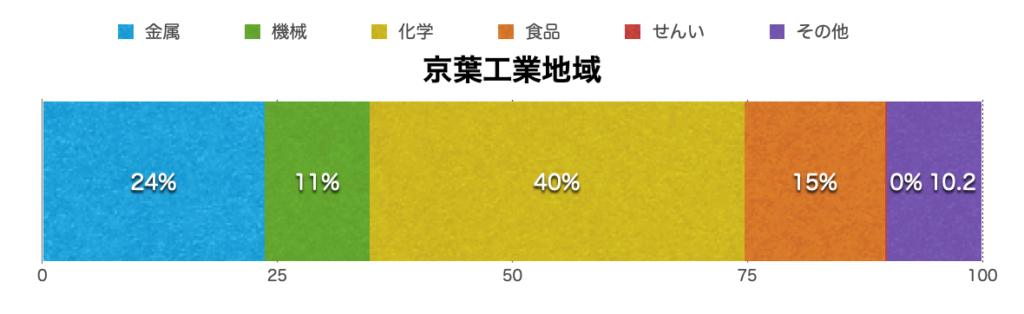

京葉工業地域のグラフの見分け方は化学工業の割合が約40%と非常に大きいですね。これで見分けられます。

北九州工業地帯(工業地域)

1901年に八幡製鉄所(現在の北九州市)という工場が出来たことがきっかけで発達しました。今は全国での地位を低下させています。

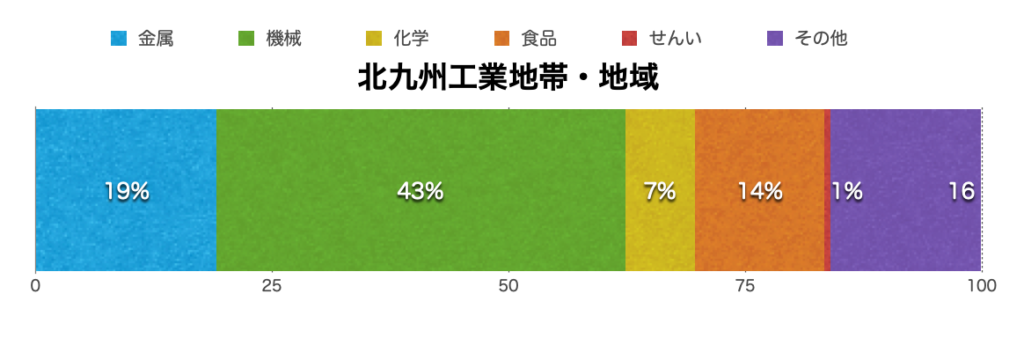

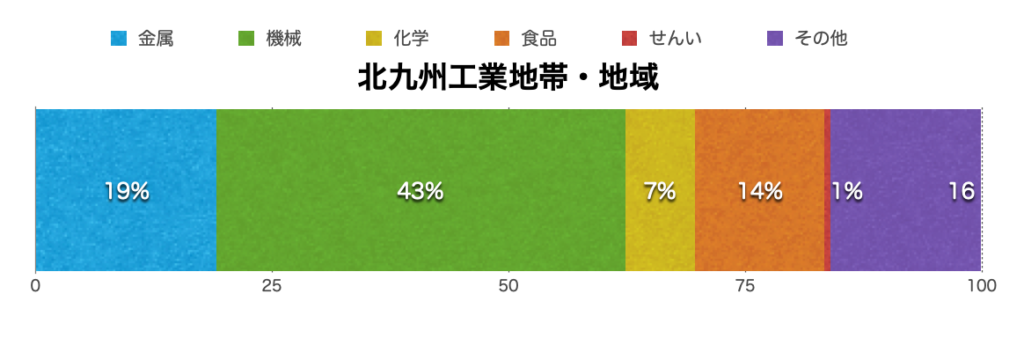

北九州工業地域のグラフは、機械工業の割合が全体の約半分。福岡県北部に自動車工業が発達しています。機械工業が40%くらいです。北九州は食料品工業が多いことを覚えておきましょう。

日本の工業の今

どんなところに工場が?

特に関東地方から九州北部にかけての海沿いの地域は太平洋ベルトといわれ、多くの工場や人口が集中しています。

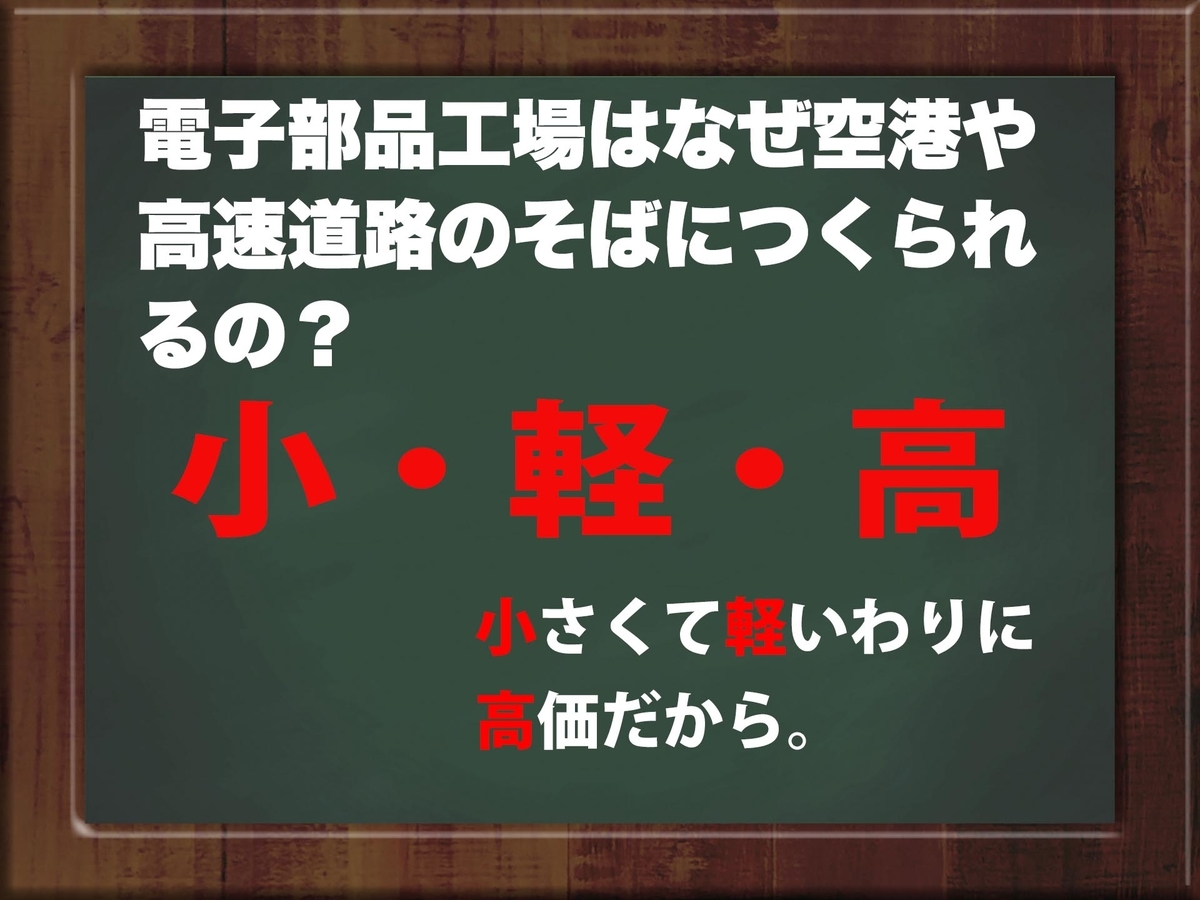

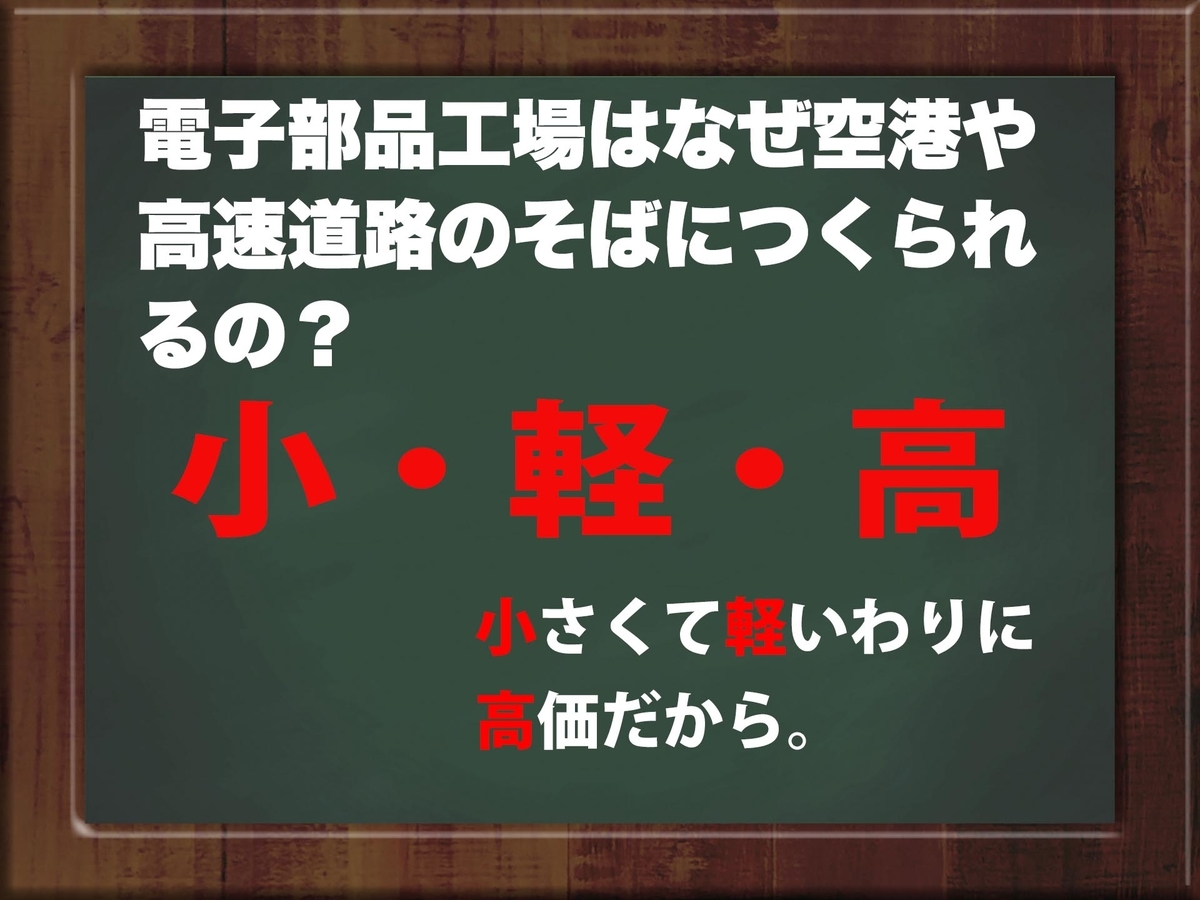

半導体を使った集積回路などの電子部品は、土地代が安くきれいな水などの環境が良い九州地方や、東北地方に進出していきました。半導体の素材をシリコンと言いますが、そこから九州はシリコンアイランド、東北地方の東北自動車道はシリコンロードと呼ばれていました。

電子部品工場は、空港や高速道路の近くにも多く見られますが、これが記述問題で聞かれることがあります。答え方は「小さくて軽いわりに高価なため、輸送費がまかなえるから」と答えるのが模範解答です。

「小・軽・高」と暗記しましょう。電子部品はダンボール一箱で100万円くらいになるので、航空輸送をしても充分に利益が出るのです。

コメント